一級建築士学科試験の法規が苦手。

建築基準法って本当に分かりにくいですよね。

この苦手を克服するためには法令集の仕込みが必要です。

アンダーラインの引き方、法令集の作り方は本当にあってますか?

別表第一と別表第二は、素早く探せるようにカスタマイズされていますか?

法令集の書き込み術で苦手を克服する方法(マル秘攻略法)を記事でお伝えします。

過去問サンプルで解説、「防火区画・耐火建築物・用途地域」の強敵を克服しましょう。

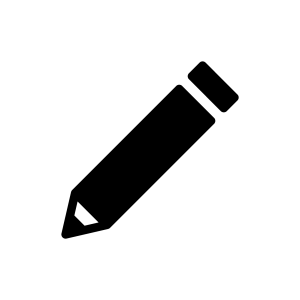

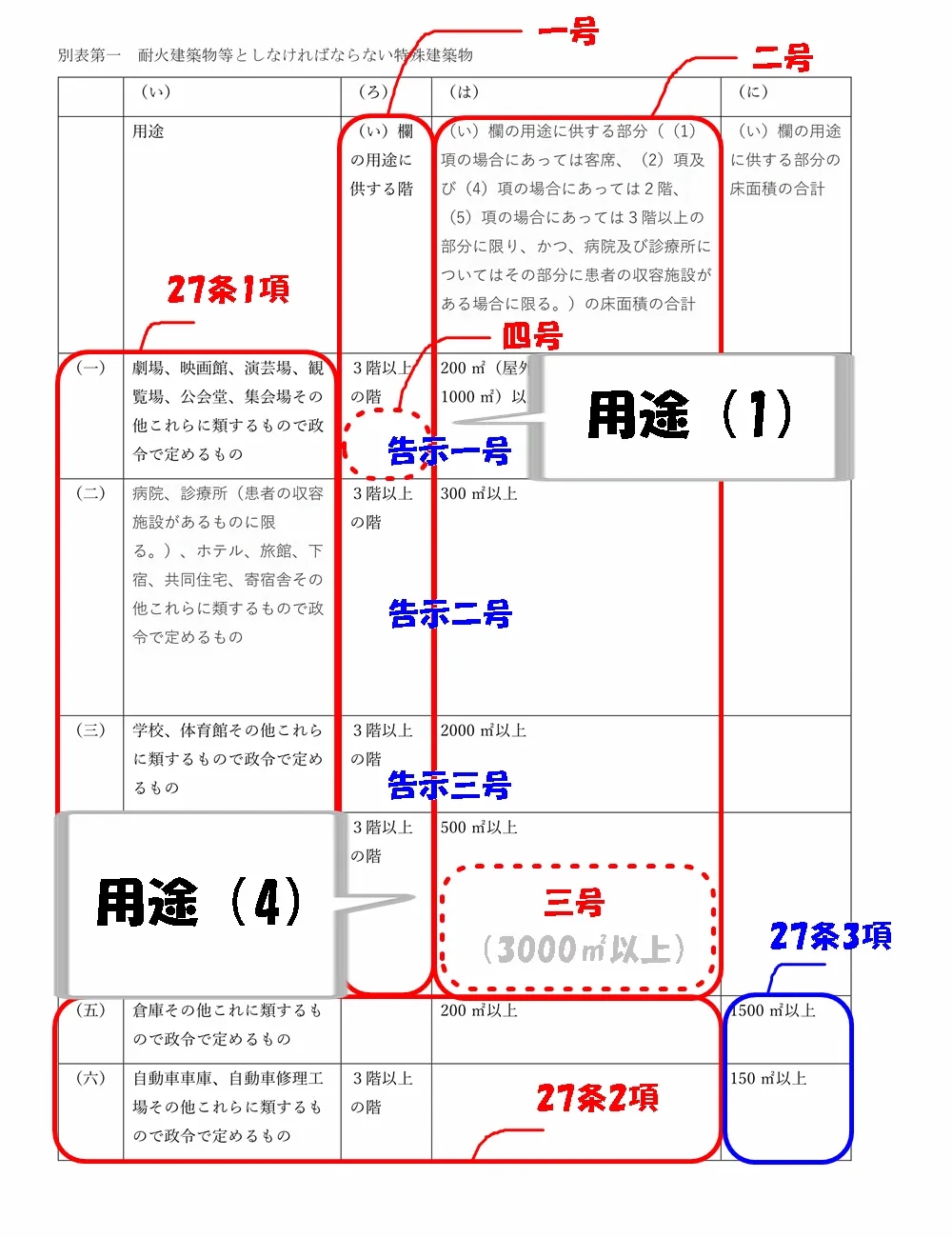

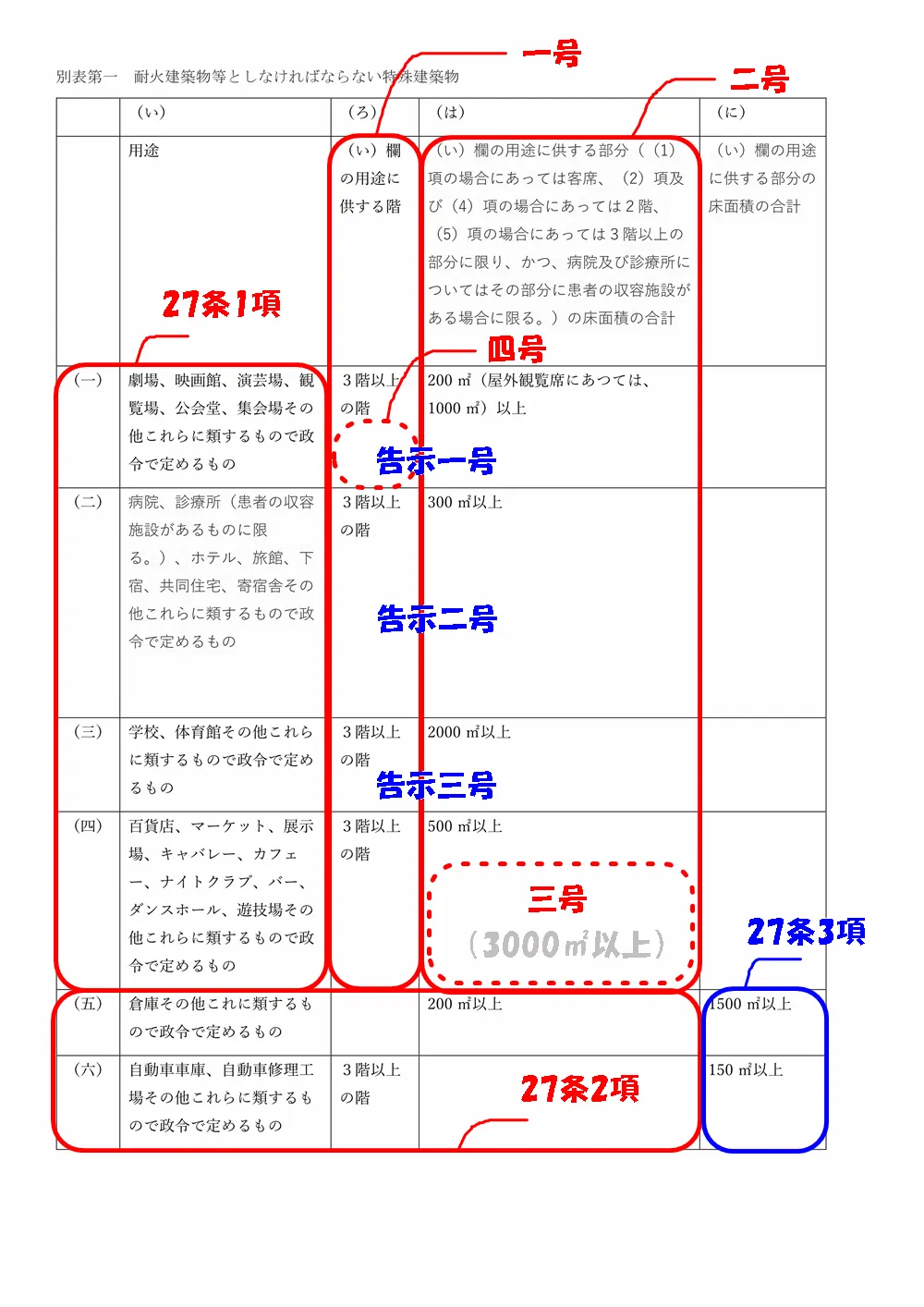

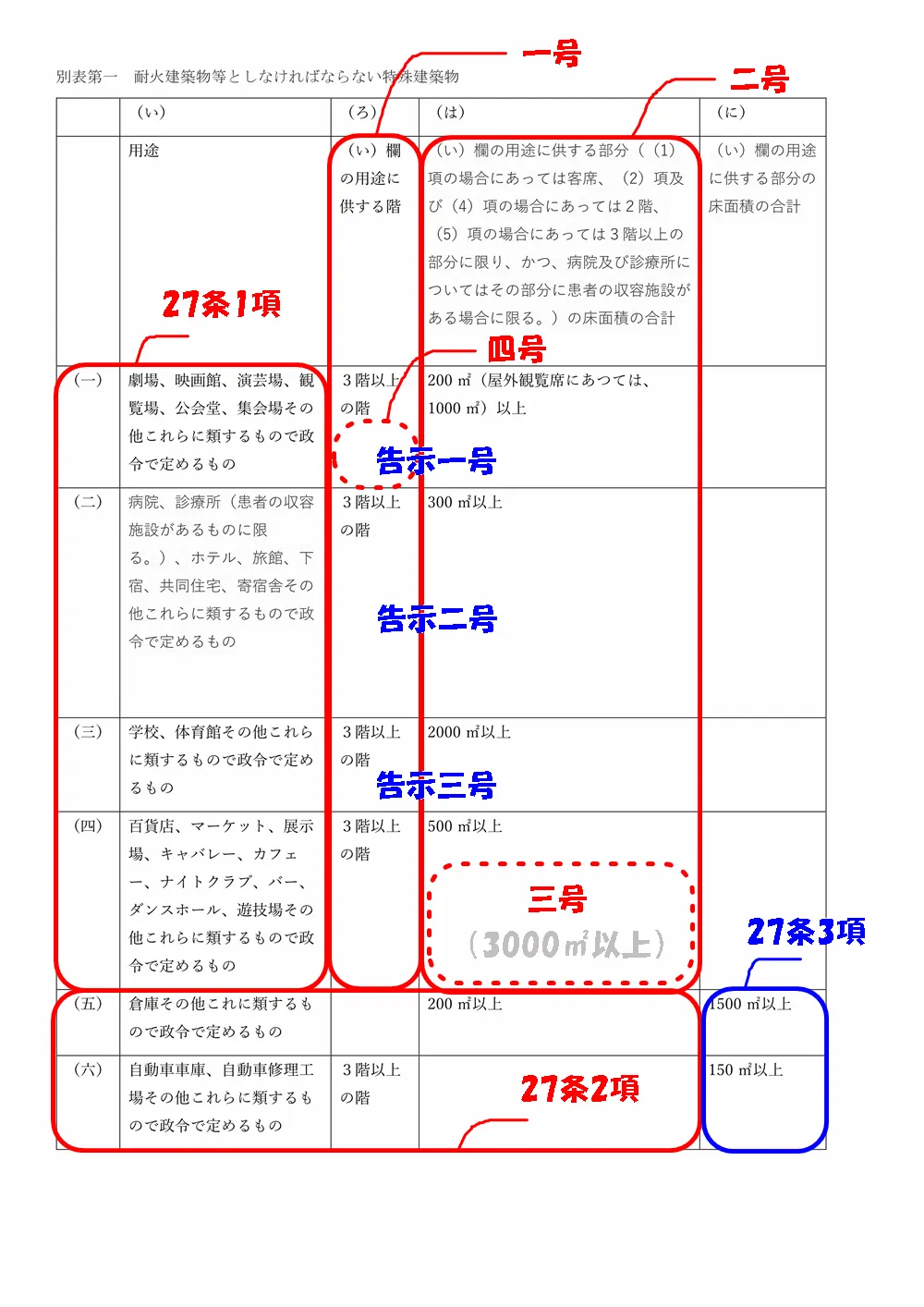

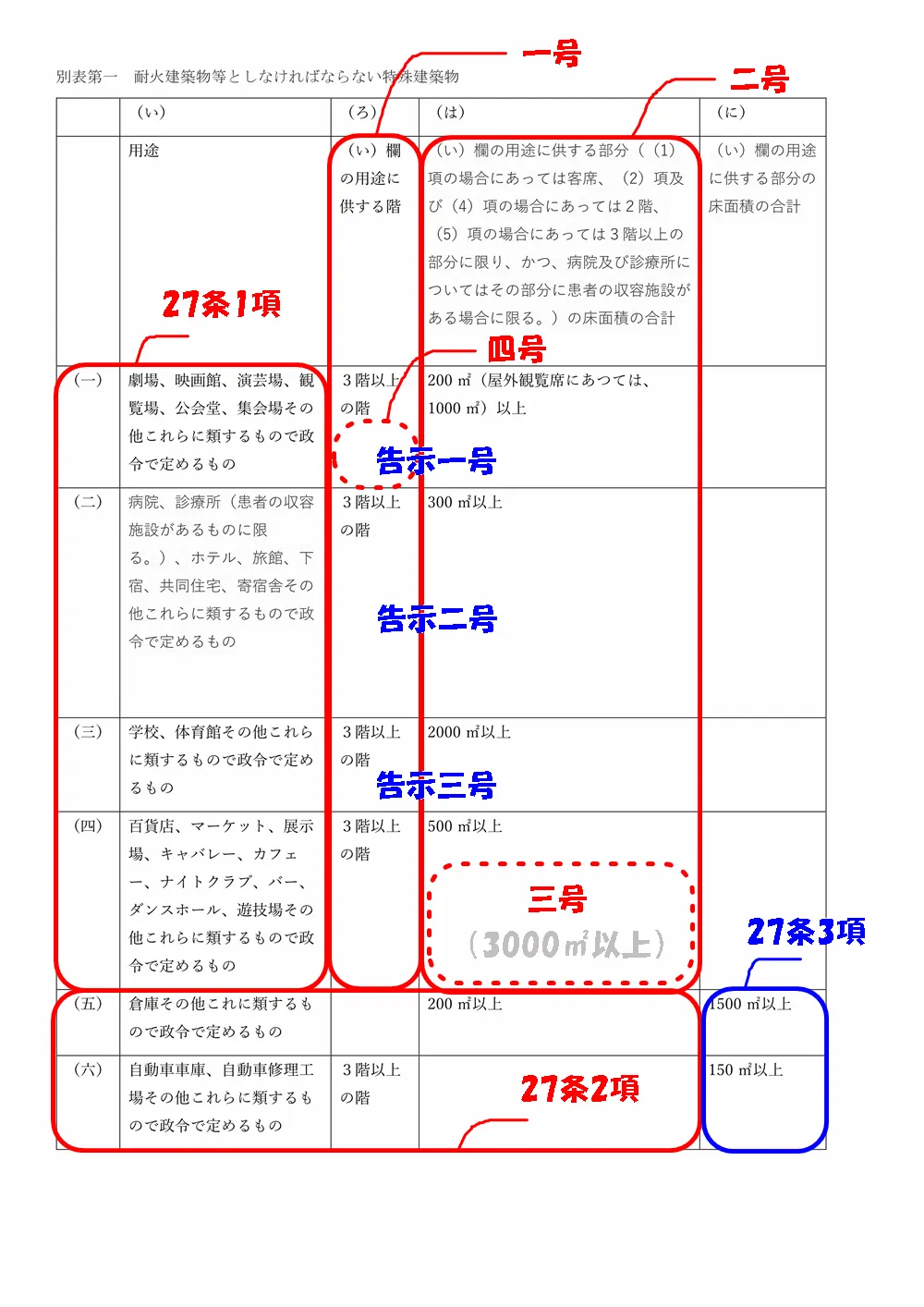

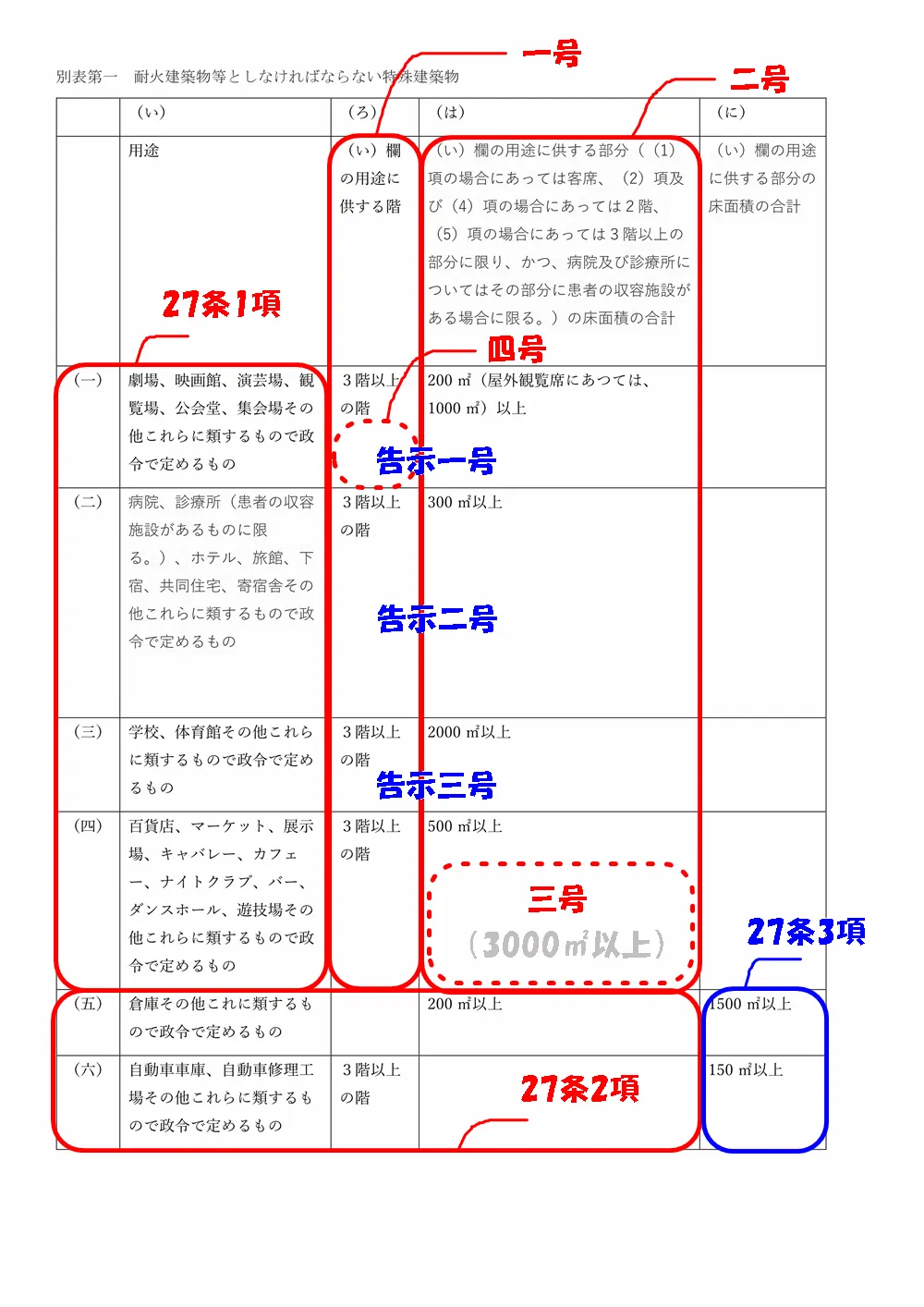

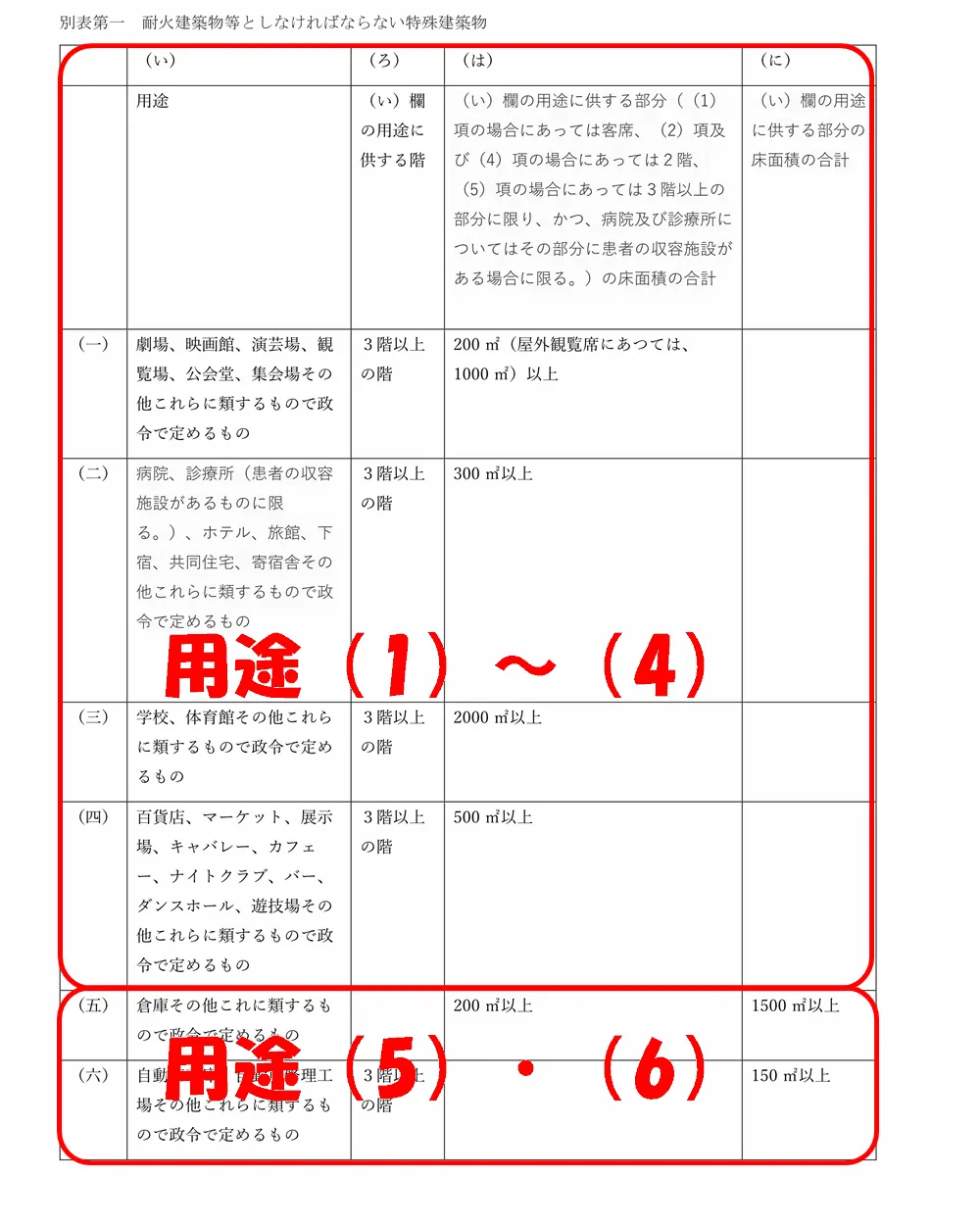

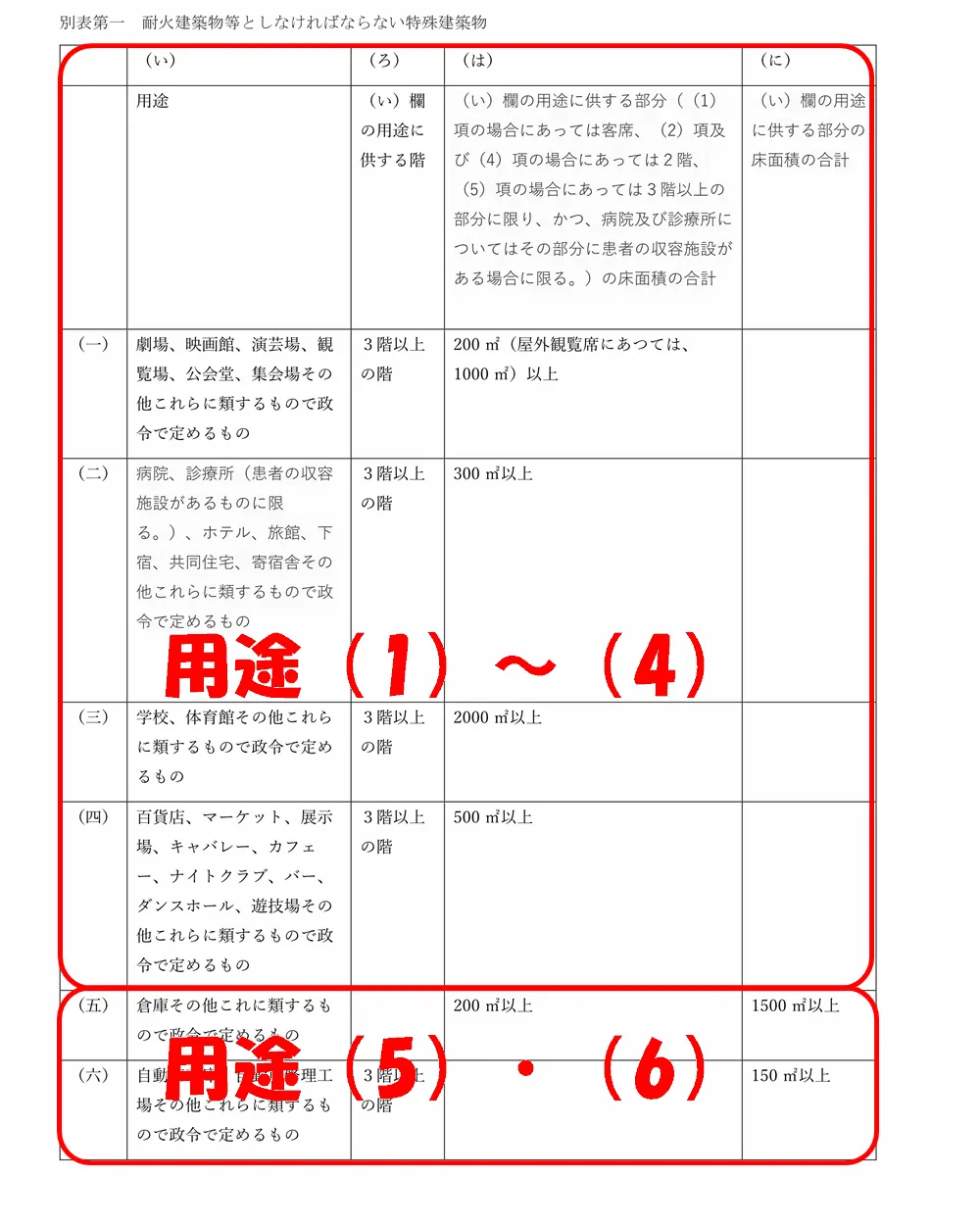

別表第一の作り方

アンダーライン

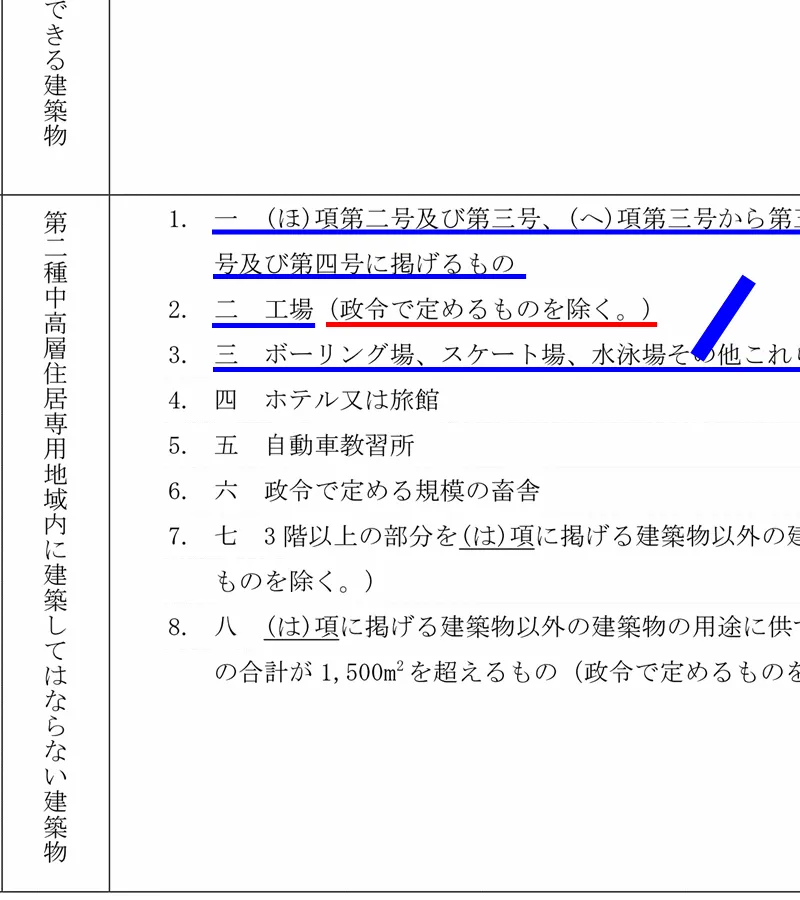

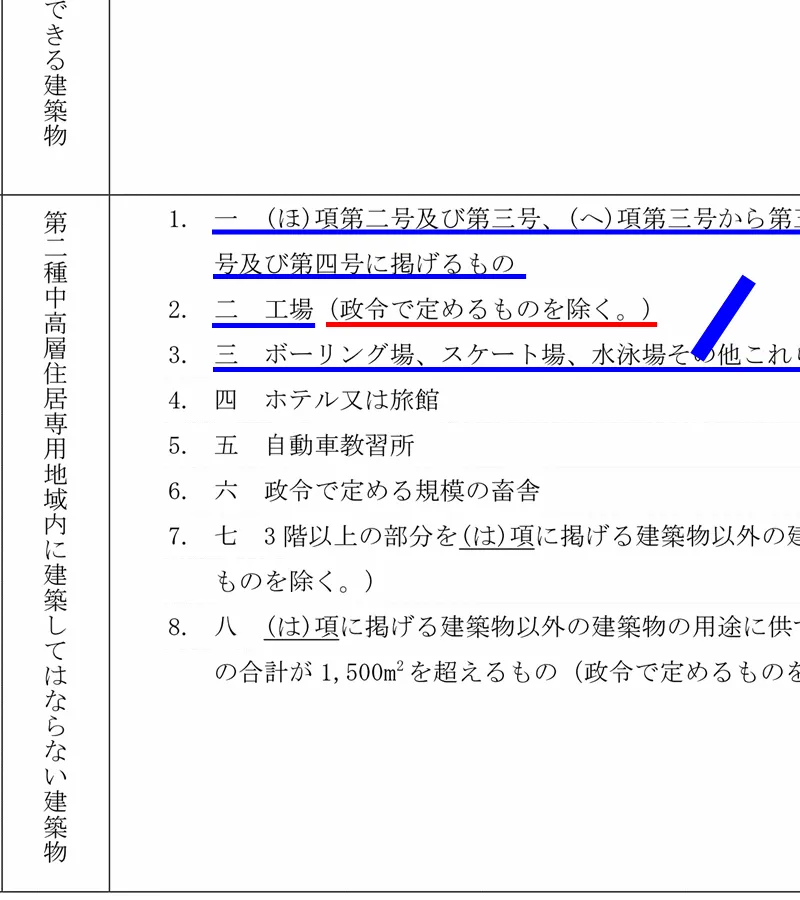

別表第二の探し方

こんな人におすすめ!

- 法規の攻略法が知りたい

- アンダーラインが多すぎて探せない

- 防火区画・耐火建築物・用途地域を攻略したい

アンダーライン引いてる?

この動画を YouTube で視聴

記事の後半メニュー。

一級建築士試験の法規が苦手な方へ

建築基準法がややこしくて「法規が苦手」という方がほとんどだと思います。

私自身も法規は苦手だったので過去問をやるたびに、苦手意識だけが成長するばかりでした。

この記事に出会った方は、その意識を変えるチャンスです。

一級建築士試験に合格した私が、法規を克服するためにカスタマイズした法令集の一部をイラストで公開します。

過去問サンプルを使って、私と一緒に法規を攻略していきましょう。

ここで紹介するアンダーライン引きと書き込み術をモノにすれば、「法規が苦手」から解放されることでしょう。

法規は嫌いだ~!

でも一級建築士になりたい!

(・・そんな倫理は通用しません・・)

ここからは1時限目。

一級建築士学科試験は法規で決まる!

まず始めに、学科試験に出題される125問の中で科目ごとの配分を確認しましょう。

| 科目 | 出題数 | 足切り点 |

|---|---|---|

| 計画 | 20問 | 11点 |

| 環境設備 | 20問 | 11点 |

| 法規 | 30問 | 16点 |

| 構造 | 30問 | 16点 |

| 施工 | 25問 | 13点 |

学科試験を合格するための条件

- すべての科目で足切り点以上を得点する。

- 総合得点はおおむね90点以上を得点する。

ご存知の通り、学科試験を突破するには5科目を一度にパスすることが条件。

(科目別合格という良心的な配慮はいっさいありません。)

全科目で足切り点以上を得点したとしても、もうひとつのハードルがありますよね?

そう、すべての科目を合計した総合得点が”おおむね90点以上”必要になるということです。

マジっすか?

足切り点について

- 計画 11点

- 環境 11点

- 法規 16点

- 構造 16点

- 施工 13点

67点。届かない・・・

すべて合計しても67点/90点、合格するためにはあと23点ほど必要になりますよね?

それでは、不足の23点はどこでもぎ取るのか?「法規」「構造」の2科目です。

この2科目は出題数が多い(30問)ため、不足の点数をここで確保します。

- 出題数が多いのは「法規」と「構造」

- その中でも特に点が取りにくいのが「法規」

- 構造と施工の文章問題も法規から出題されている

・・ということで、点の稼ぎどころでもある「法規」は決して無視できない科目となります。

「学科試験は法規で決まる」ということが、お分かりいただけましたかね?

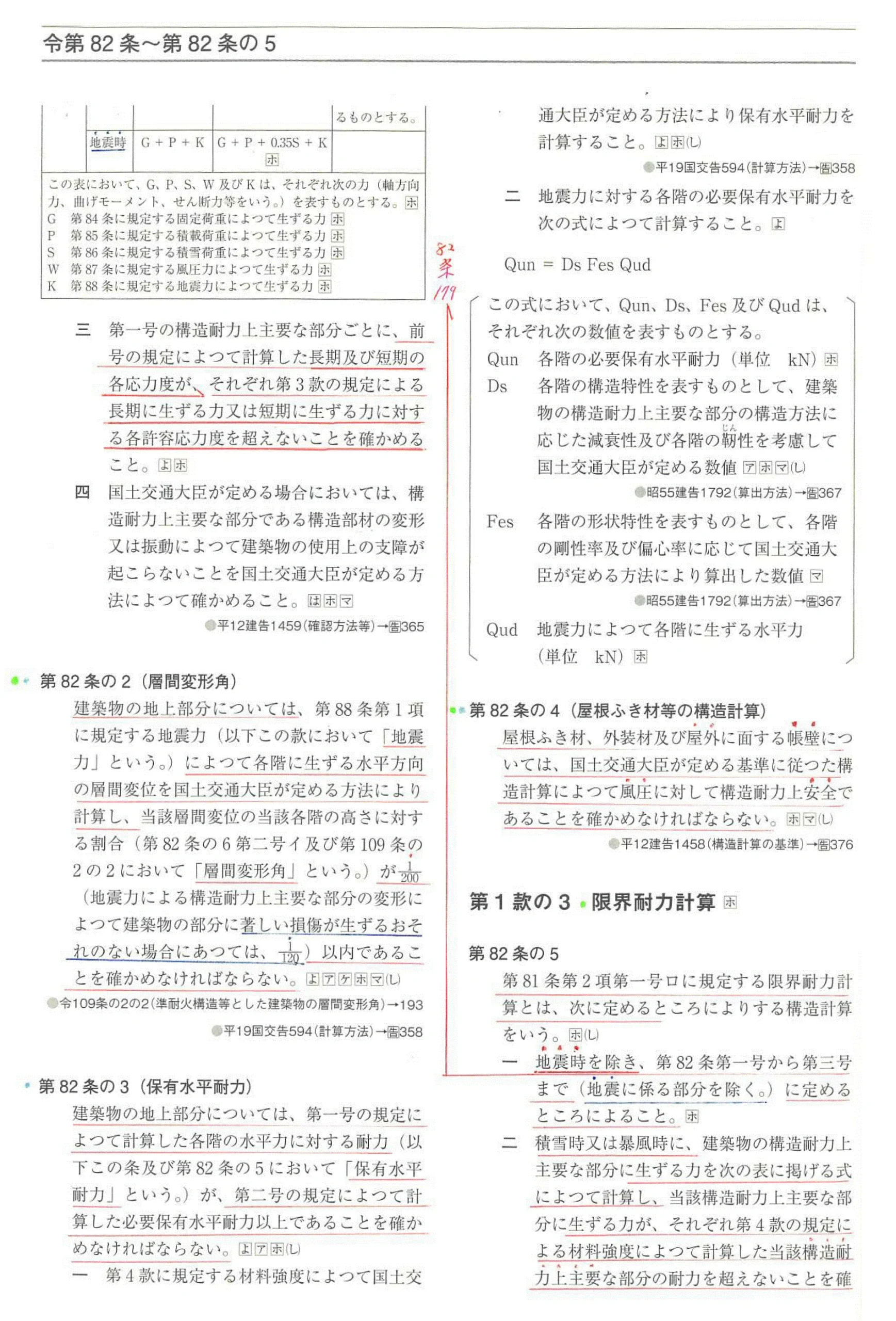

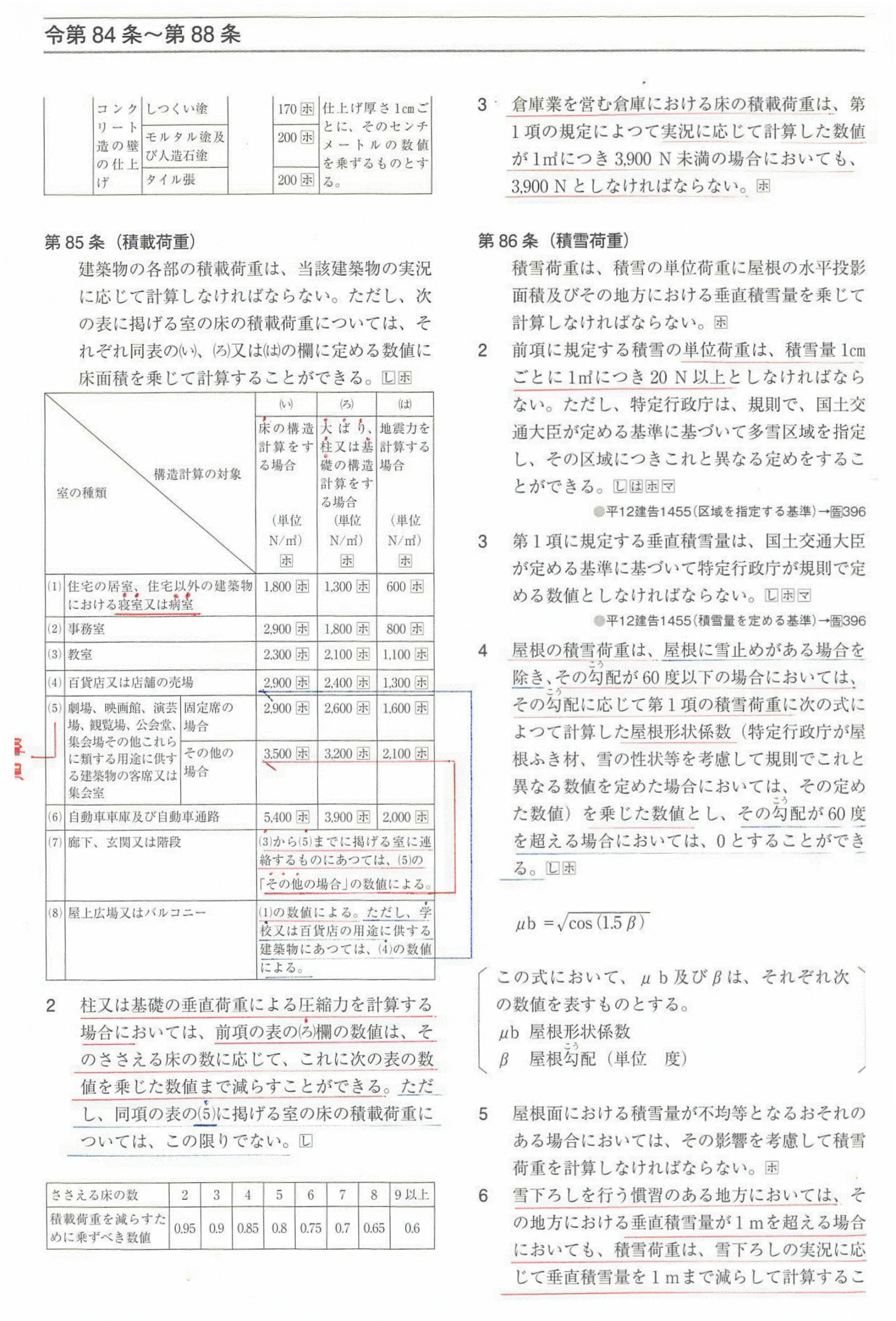

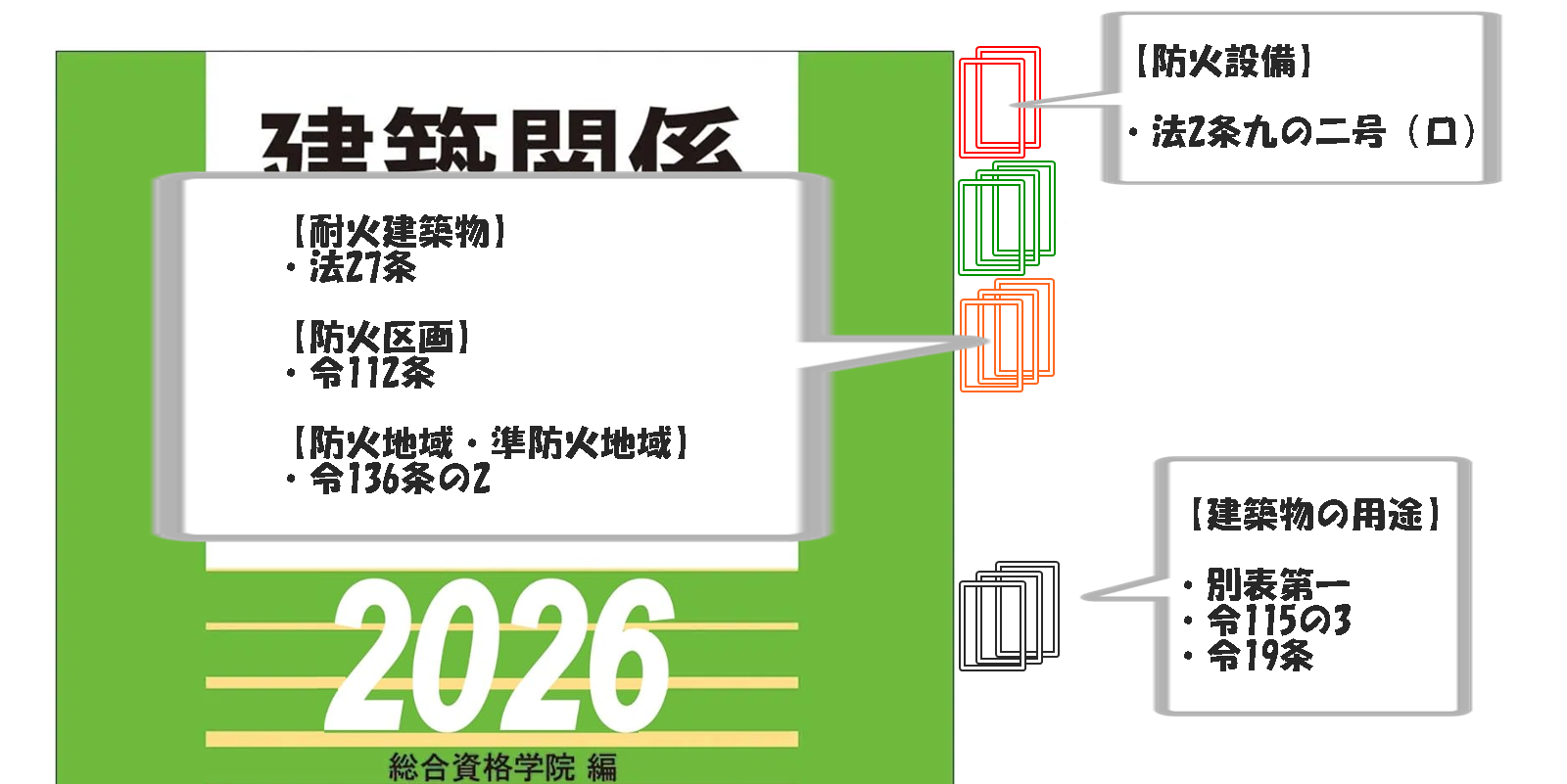

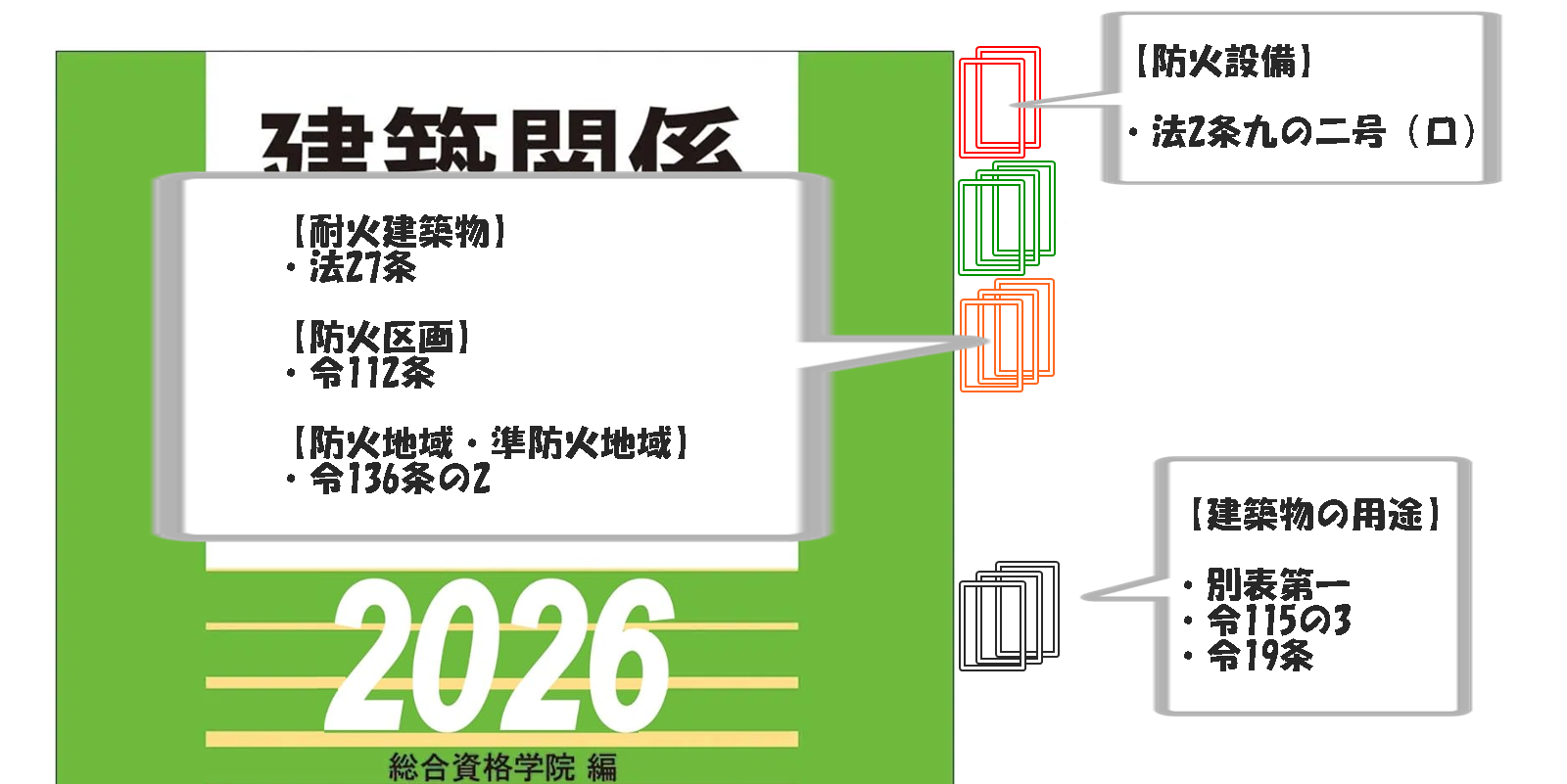

法令集の書き込み例です。

小さすぎて読めなければ、

とりあえずスキップしよう。

法令集の書き込みルール(禁止事項)について

記事の難易度:★☆☆☆☆

公式で認められている書き込みルールを再確認しましょう。

確認

| 認められている | 認められていない |

|---|---|

| インデックス | ページのコピーを挿入する |

| アンダーライン・二重線 | 図解・解説・計算式など |

| 引き出し線と条文の見出し | ページや条文の入れ替えを示すもの |

| 囲み枠 | 「早見表」となるもの |

| 〇△✕の記号 | 記号を説明する凡例となるもの |

必ずチェックして下さい。

①インデックスシールは「目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限定とする)」しか認めない。

②条文中にしか出てこない用語などは使えない。

※あなたが、インデックスシールを独自に追加する場合には、上記を守らなければなりません。

よ~く確認しておこう。

※法令集は試験が開始されるまえに試験員にチェックされます。

それって

バレたりするのかな?

試験員に見つかるとどうなる?

法令集チェックのときに不正な書き込みが見つかると、そのケースに応じて指示がなされます。

【シャーペンで書き込みした場合】

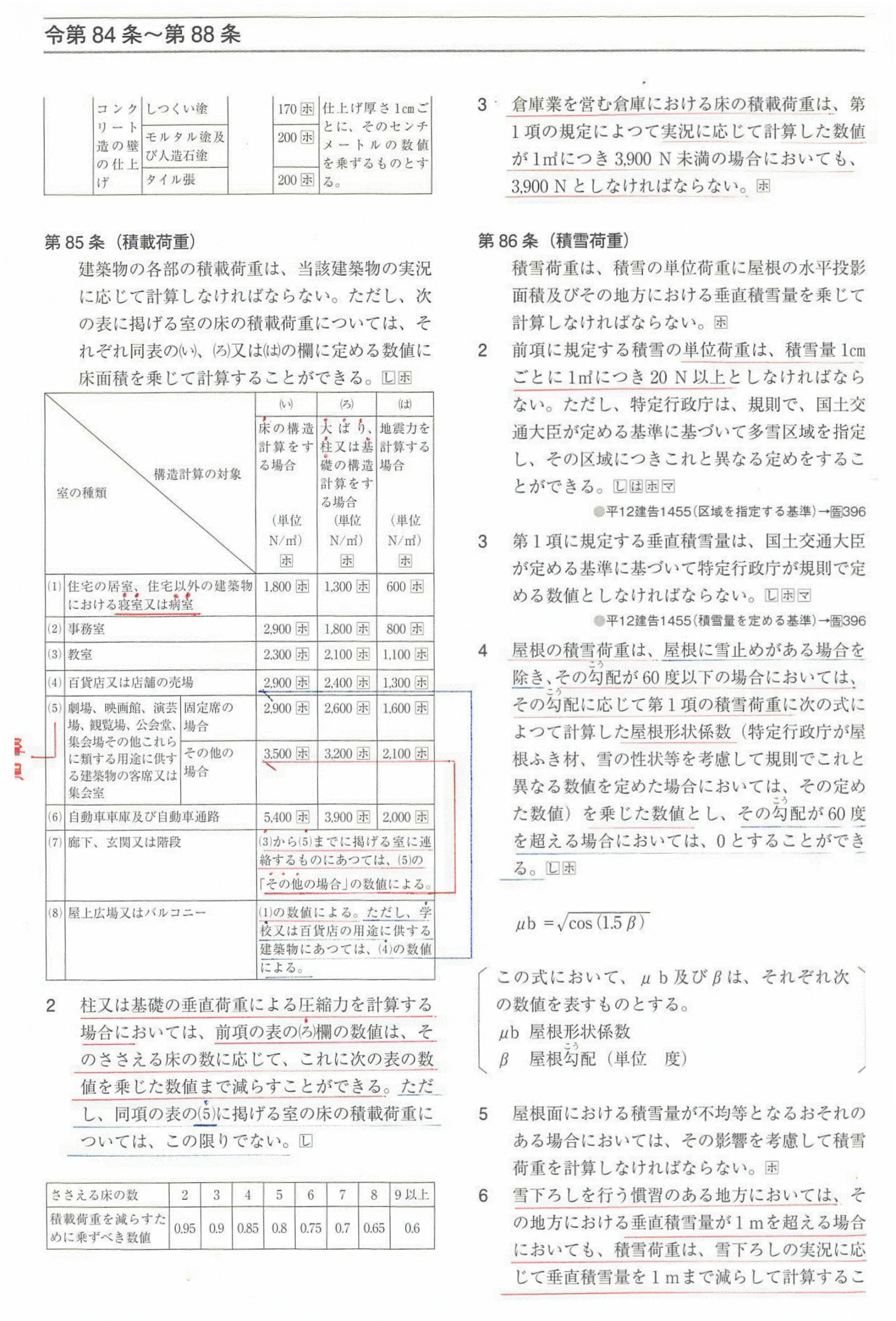

消しなさい。

【ボールペンで書き込みした場合】

ページを破りなさい!

【書き込みがあまりにも多すぎる場合】

法令集は没収!

あんまりだ・・・

一級建築士試験:法令集の作り方(書き込み)

使用する教材はこちら!

【総合資格】建築関係法令集(法令編)

法令集の詳細はこちら

一級建築士試験の法規は時間が足りない?法令集の引き方で攻略(index活用編)

こちらもオススメ!

この法令集は

オススメだよ。

ここからは”試験対策”として、必要な法令集の作り方(書き込み)をお伝えします。

法令集のセットアップは5つ

- アンダーラインは2色で使い分ける。

- 〇△✕などの記号を活用する。(防火区画)

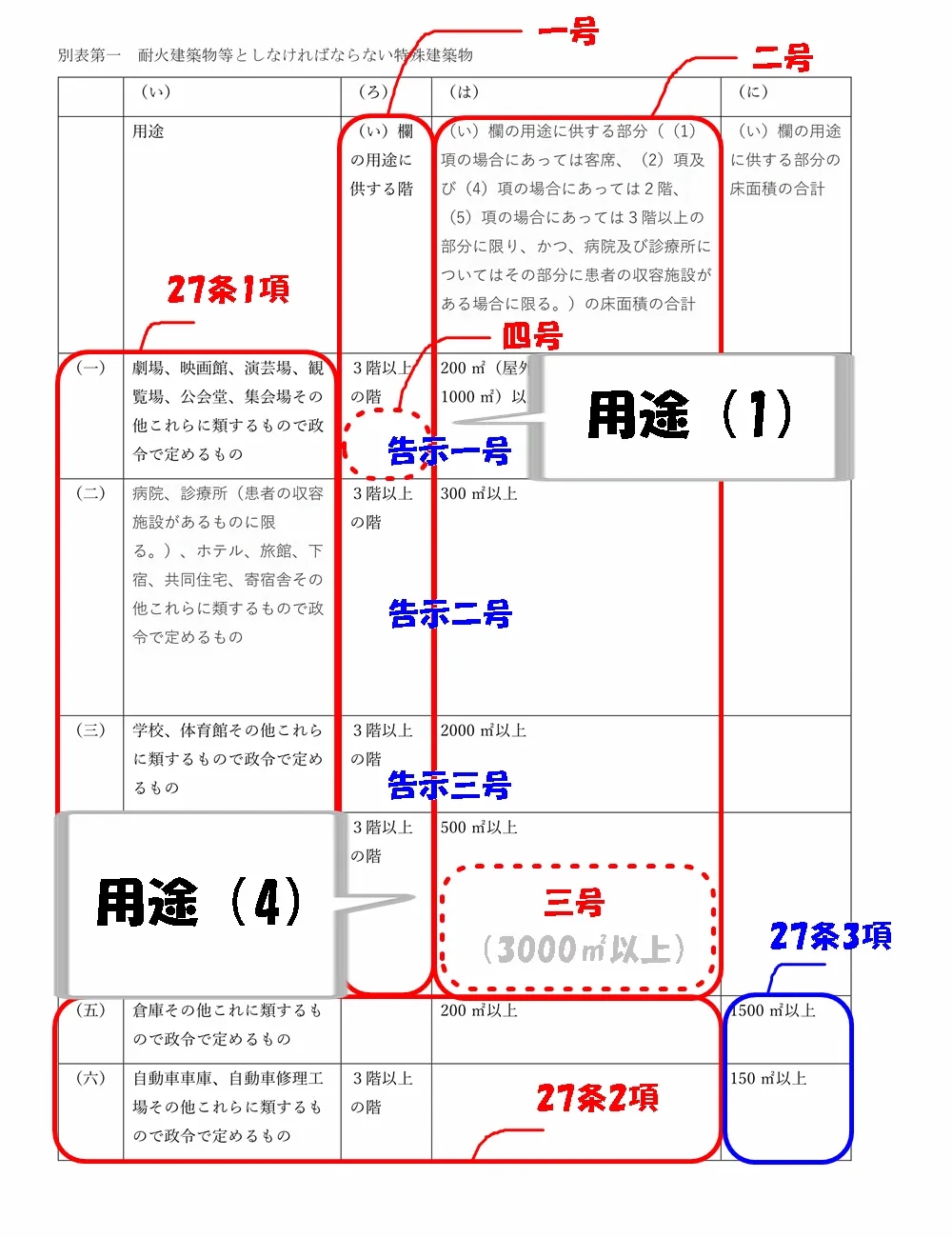

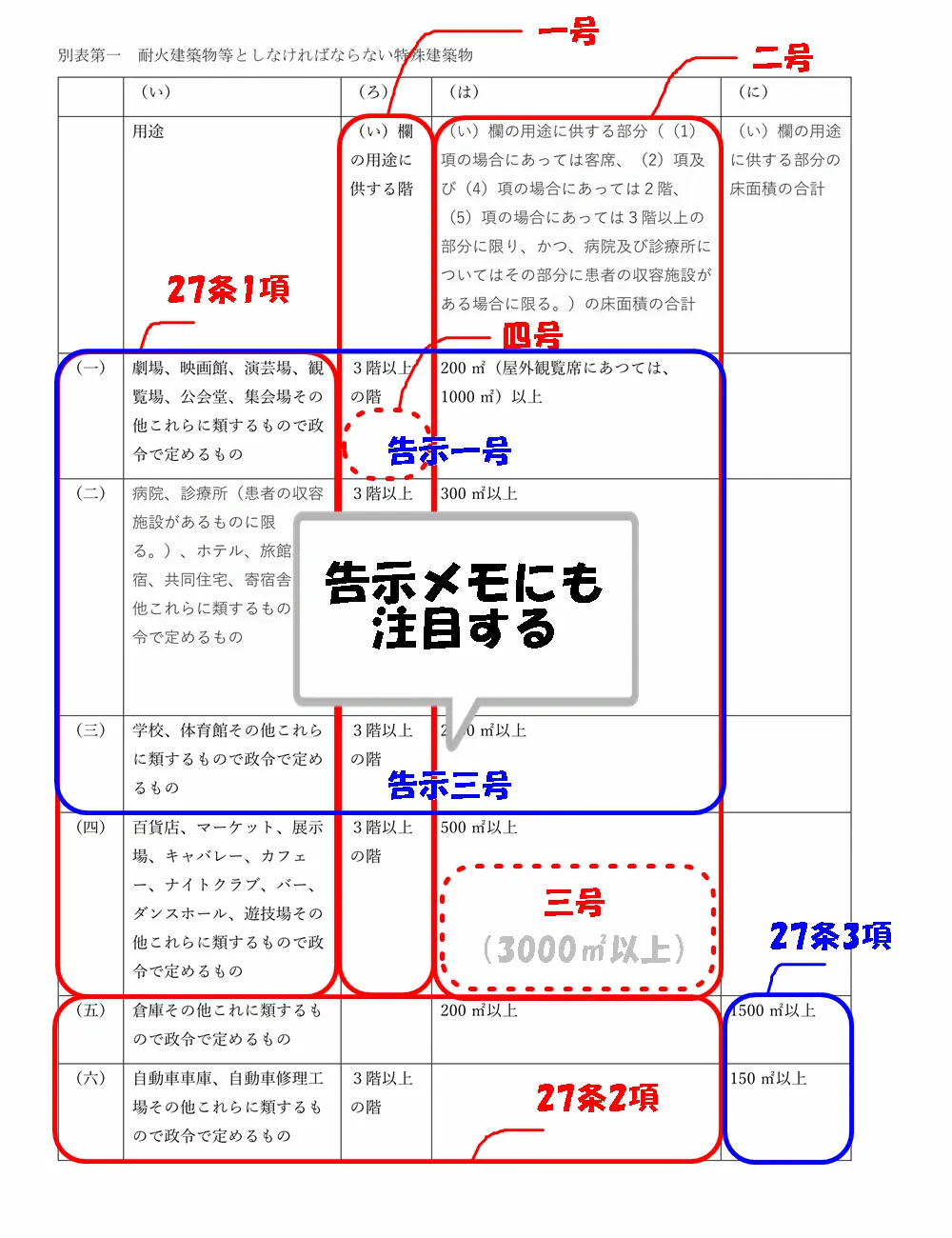

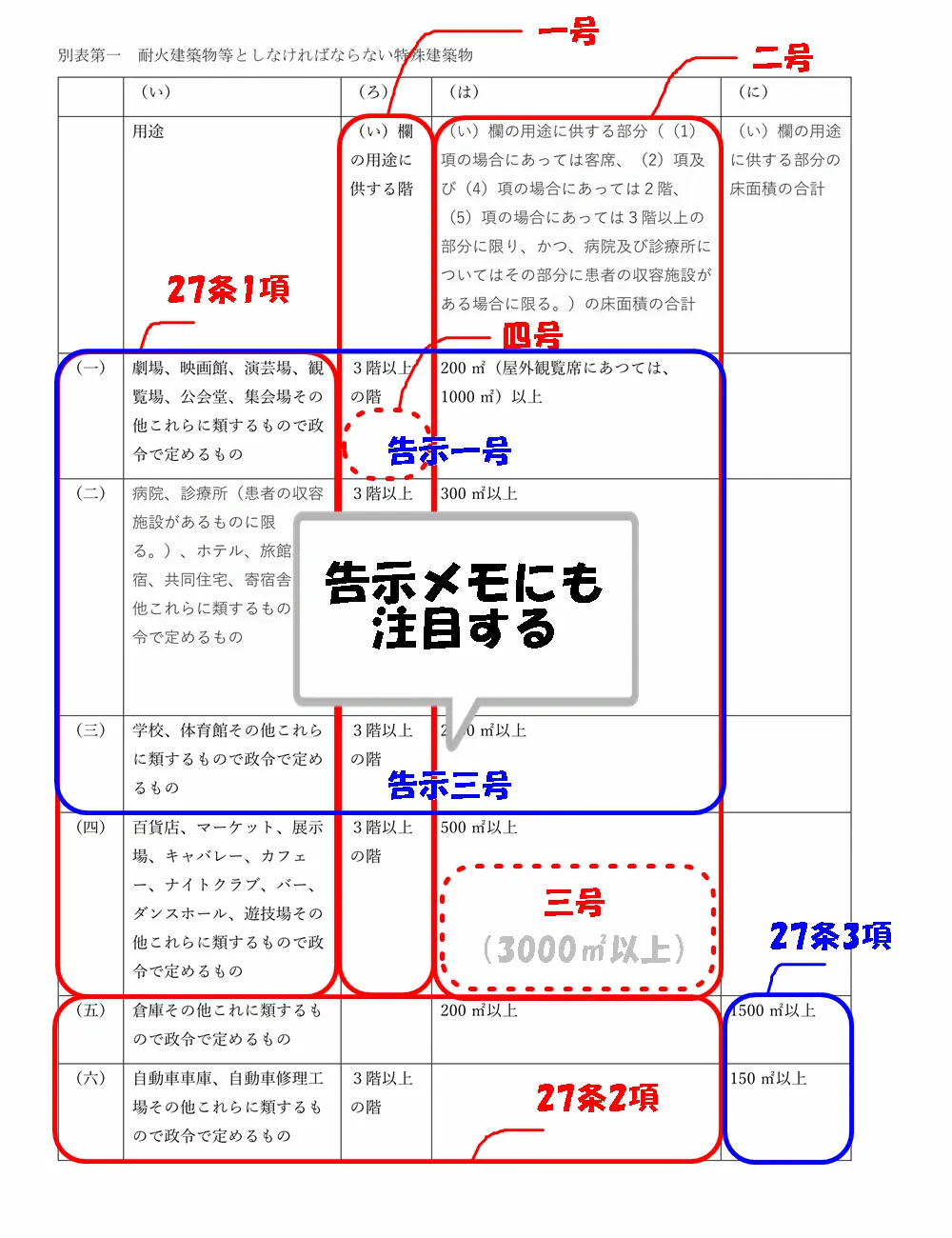

- 別表第一をブロック分けする。(耐火建築物)

- 別表第二をカスタマイズする。(用途地域)

- シャー〇ンで薄く✕✕✕✕する。

記事の後半では過去問サンプルを掲載しています。

セットアップした法令集を使いながら、過去問にトライしていきましょう!

実践あるのみ!

ここからは2時限目。

一級建築士試験:法令集のアンダーラインの引き方

記事の難易度:★☆☆☆☆

法令集にアンダーライン引けてますでしょうか?

セットアップに最も時間が掛かるのが、アンダーライン引きです。

ここでは、アンダーラインの引き方と色の使い分けなどについてお伝えしていきます。

1.アンダーラインは2色で使い分ける。

それだけ?

線の色は「赤」と「青」2色のみ使いましょう。

3色に増やしてしまうと、色の切り替えに手数が掛かかりますよね?

法規を初めて受験する人にとっては3色の読み分けが難しくて、かえって条文を探しにくくなってしまいます。

色のルール

- 赤「~なければならない」「~を含む」もの

- 青「~については適用しない」「~を除く」もの

赤・青・赤・青

除くを除くケースもある

- ○○・・・なければならない。

- 政令で定める・・・については適用しない。

- → 政令・・・とする(・・・を除く)

ややこしい。

このケースは法令で定めた条文から政令で定めた条文が除かれる。

政令で定めた条文から(・・・を除く)かっこの部分は「~なければならない」部分です。

読み方としては法令の条文のかっこは引き算、政令の条文のかっこは足し算と覚えておきましょう。

それでもややこしい。

用途地域のケースは要注意!

- 赤「用途地域に新築できない」もの

- 青「用途地域に新築できる」もの

用途地域を定める「別表第2」と「政令130条の2 ~」の関係は、ややこしいところ。

こちらのアンダーラインの引き方に関しては、法令集の作り方と合わせてお伝えしていきましょう。

ややこしすぎる。

・・・色の使い分けについて、お分かりいただけましたでしょうか?

アンダーラインは

新築できる・できないに統一する。

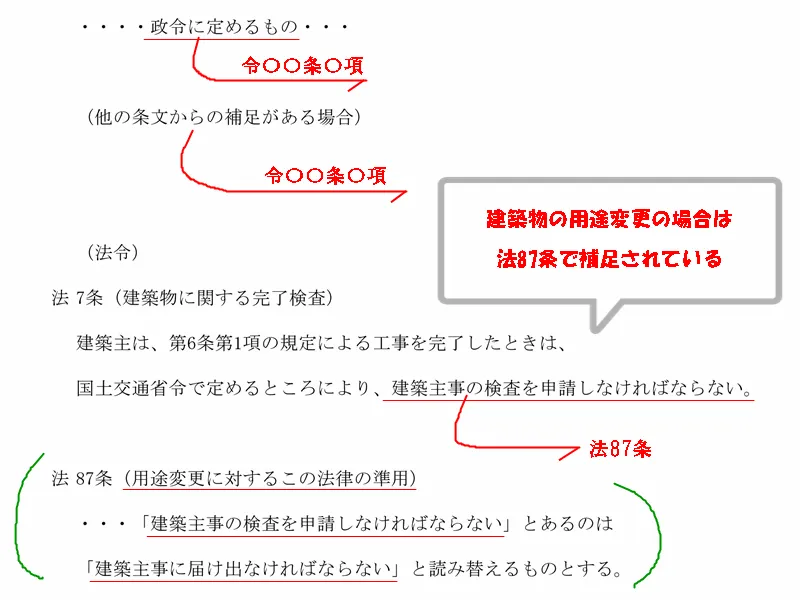

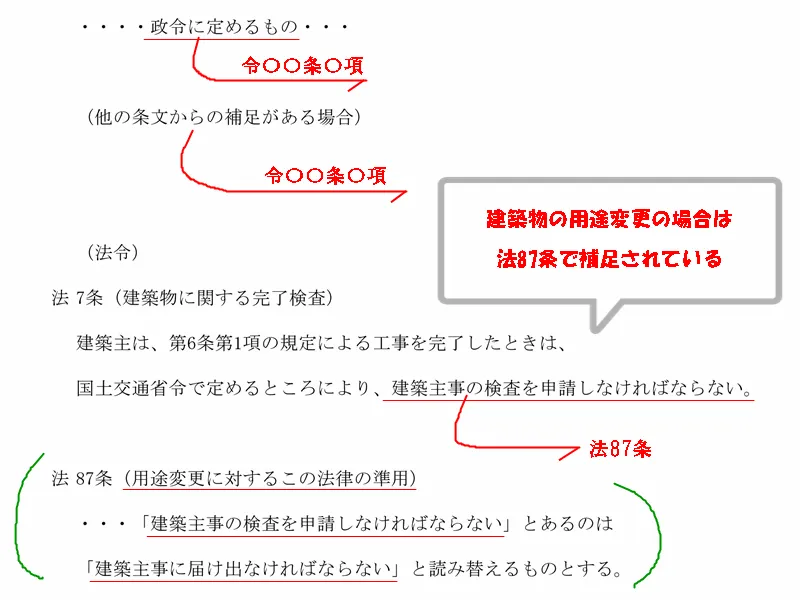

条文からアンダーラインを見つけた次には「政令に跳ぶ」というステップがあります。

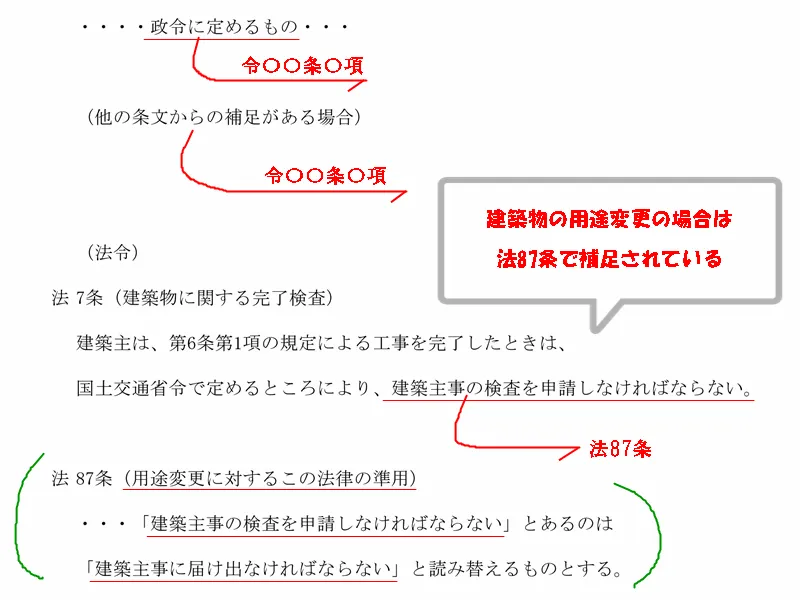

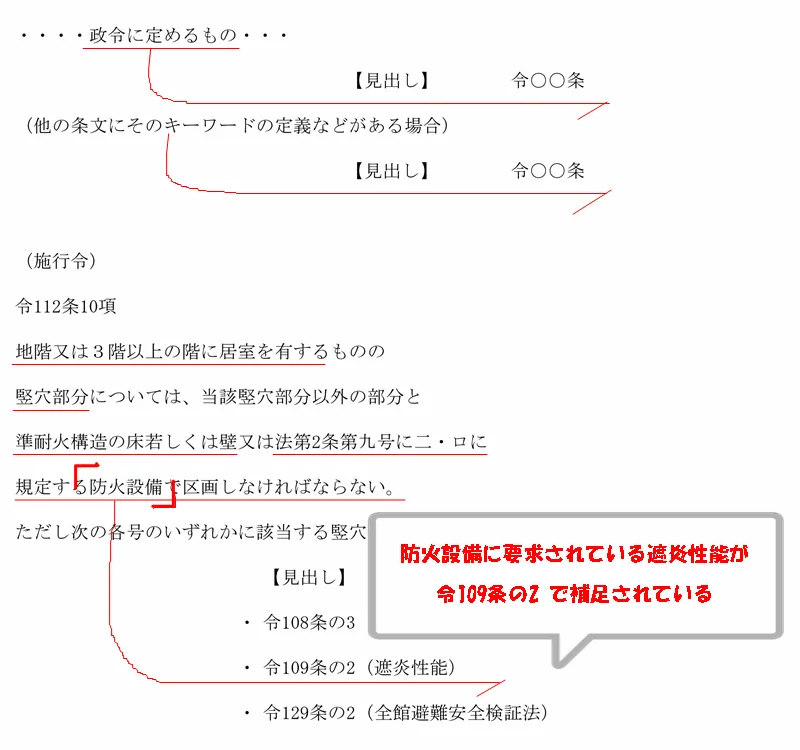

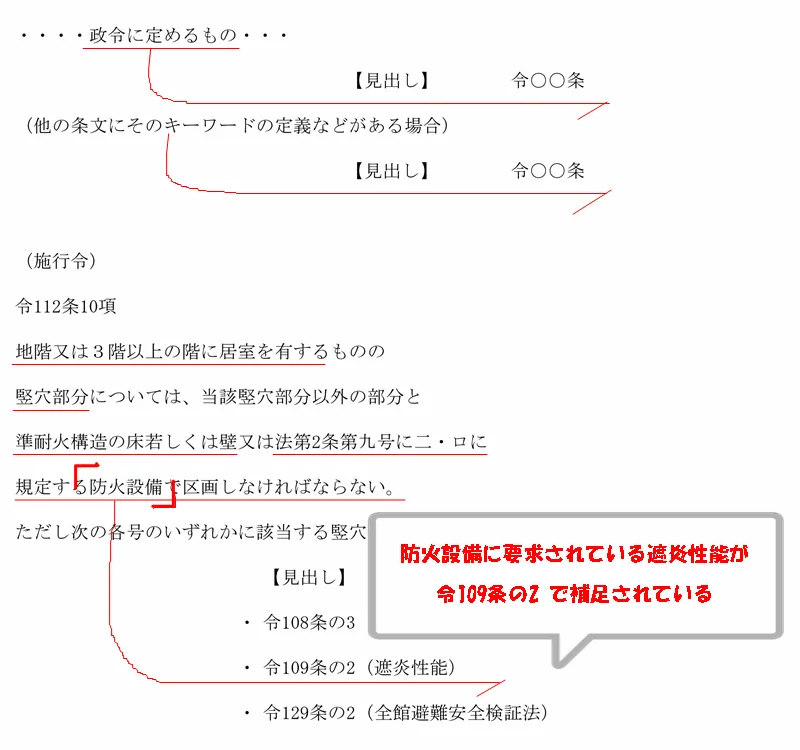

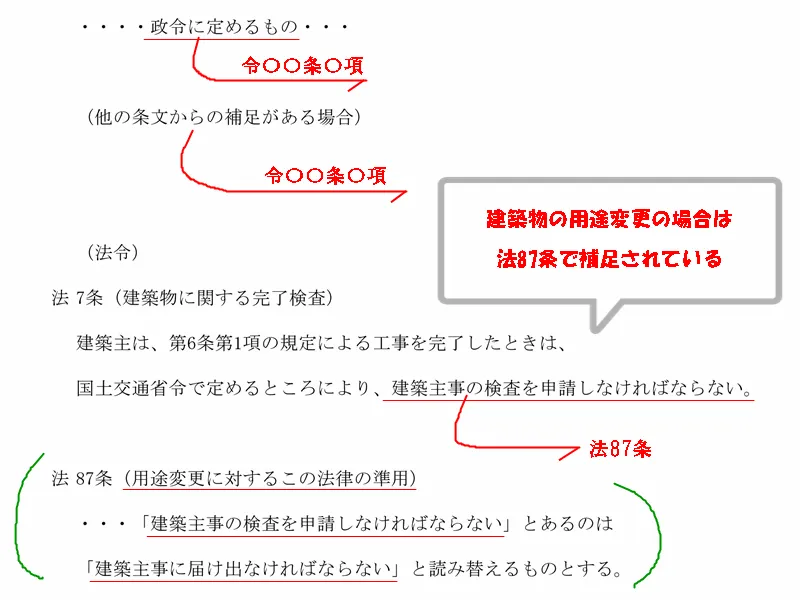

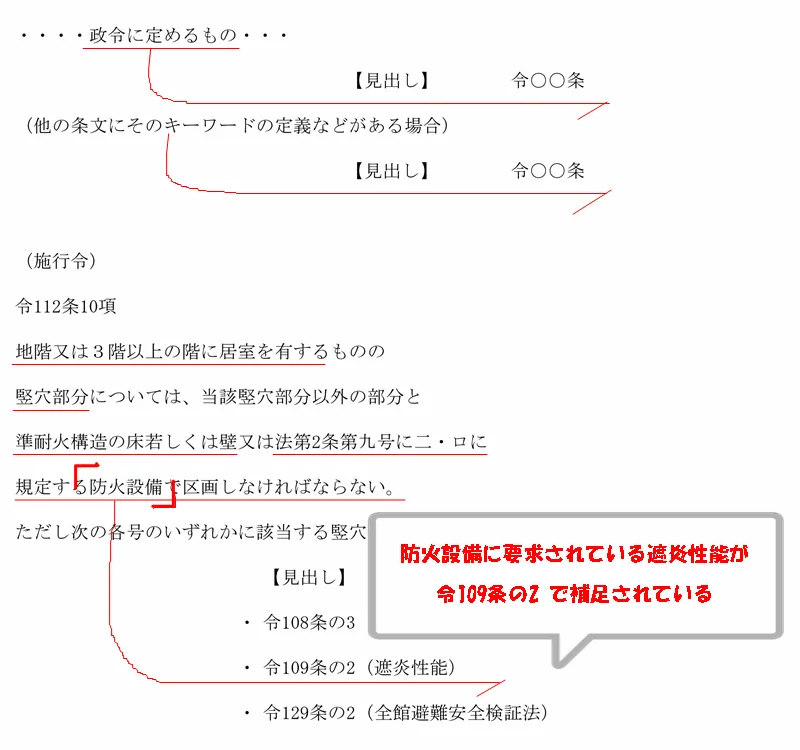

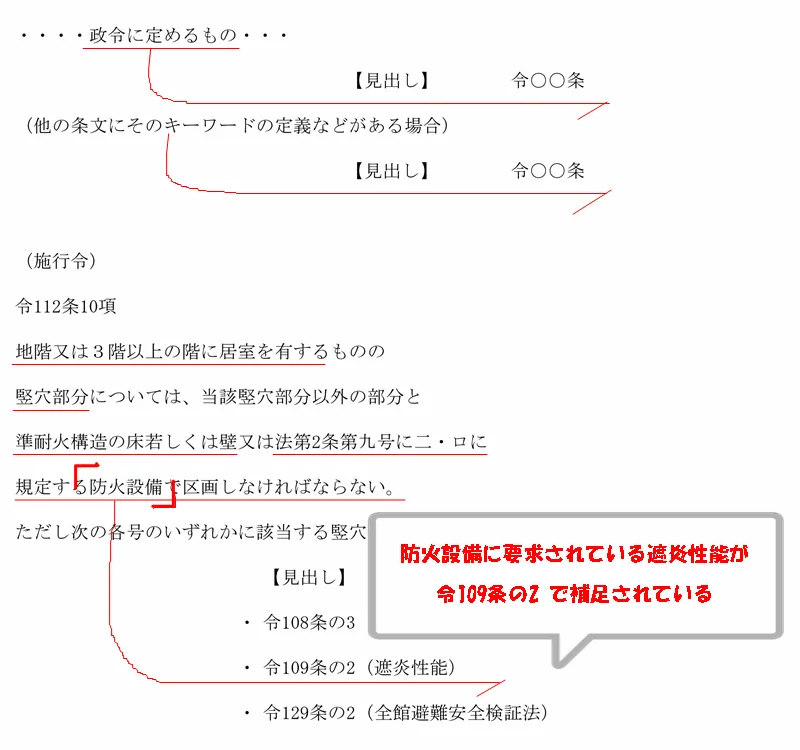

ここからは、アンダーラインから素早く「政令に跳ぶ」ための3つの小技をお伝えしましょう。

法規には瞬発力が必要!

- アンダーラインから線を引き出して見出しの条文を書き込む。

- アンダーラインから線を引き出して見出しの条文まで線を伸ばす。

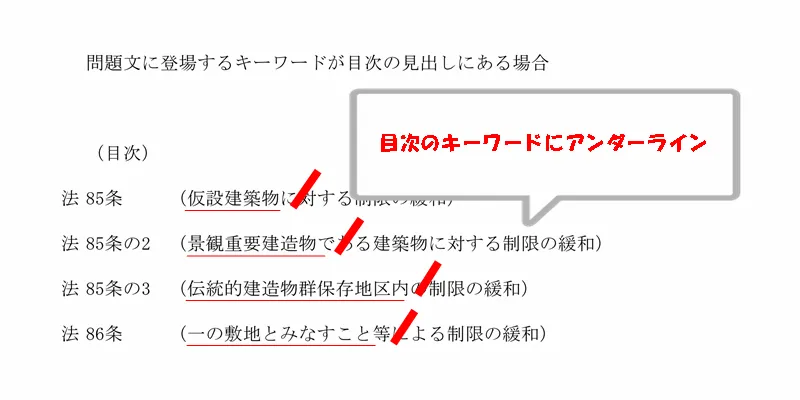

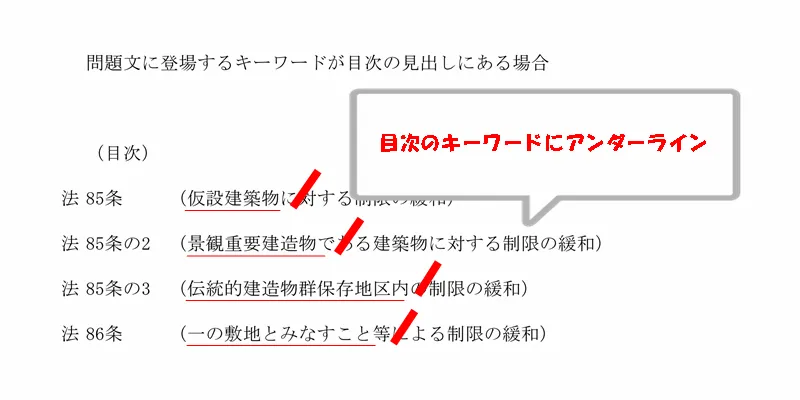

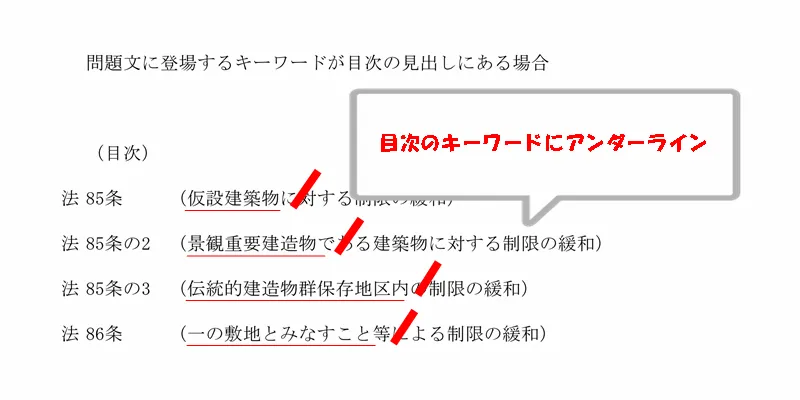

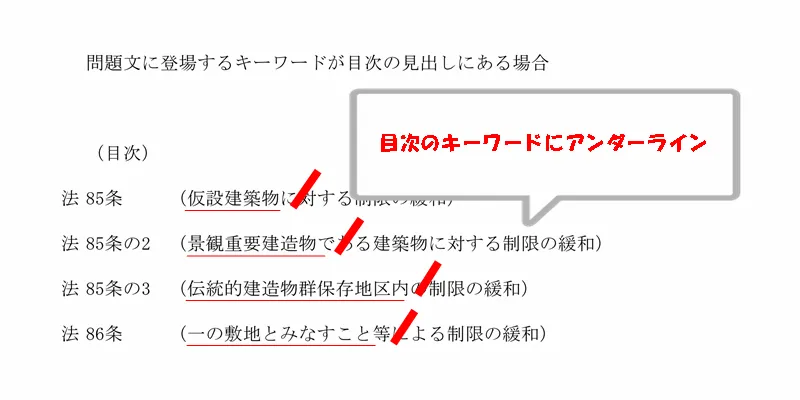

- 目次の見出しにあるキーワードにもアンダーライン。

アンダーラインから線を引き出し

見出しの条文を書き込む。

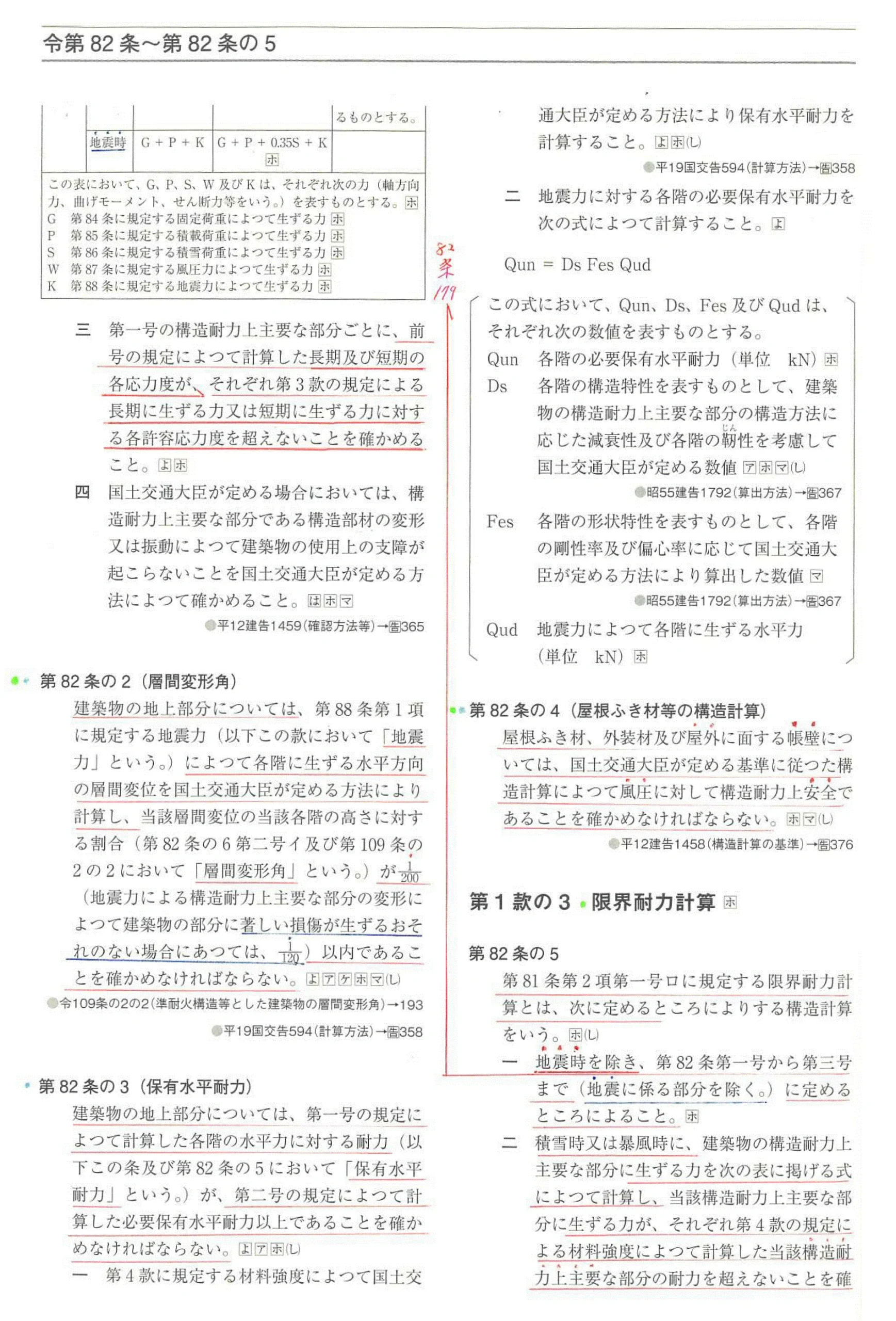

画像はクリックして拡大しよう。

アンダーラインから線を引き出し

見出しの条文まで線を伸ばす。

いつも見出しから条文を探していると後れをとります。

アンダーラインから素早く「政令に跳ぶ」ためには、引き出し線を積極的に書き込んでいきましょう。

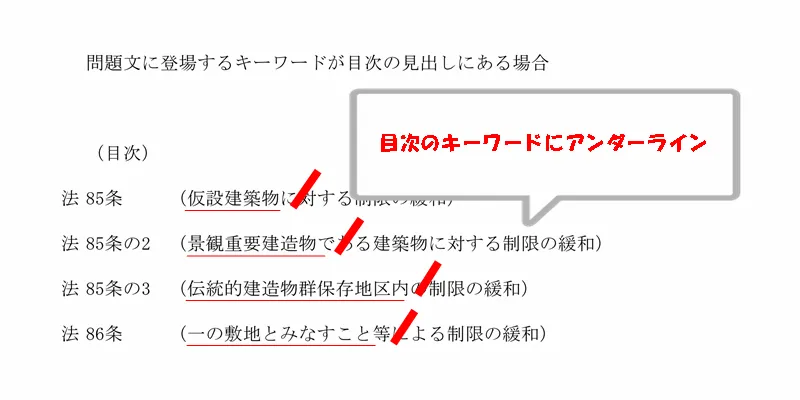

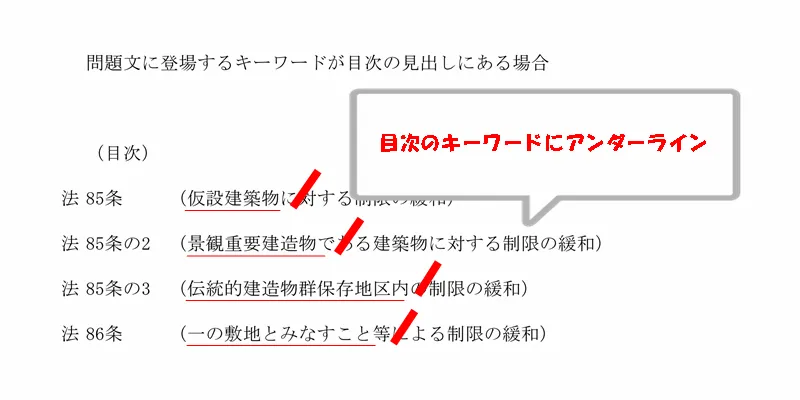

目次の見出しにある

キーワードにもアンダーライン。

探しても見つからない場合、目次にある見出しのキーワードを見逃していることもあります。

見出しのキーワードをかぎかっこ「・」でくくる、アンダーラインを二重に引くなどしておくことで、目次からも条文が探しやすくなるでしょう。

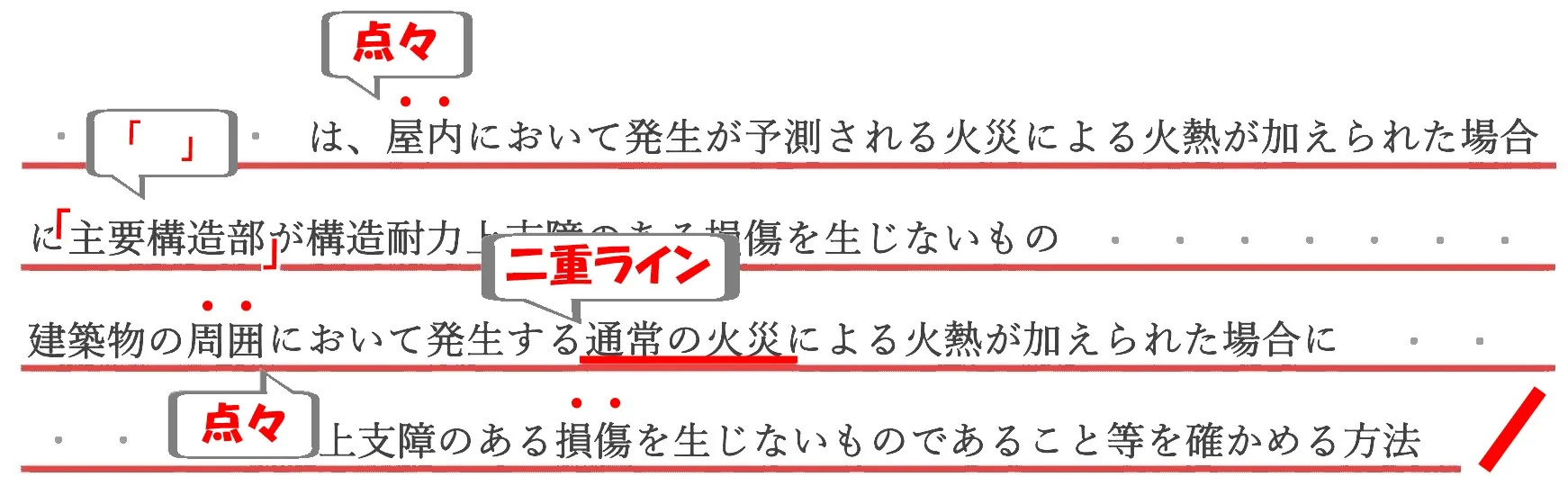

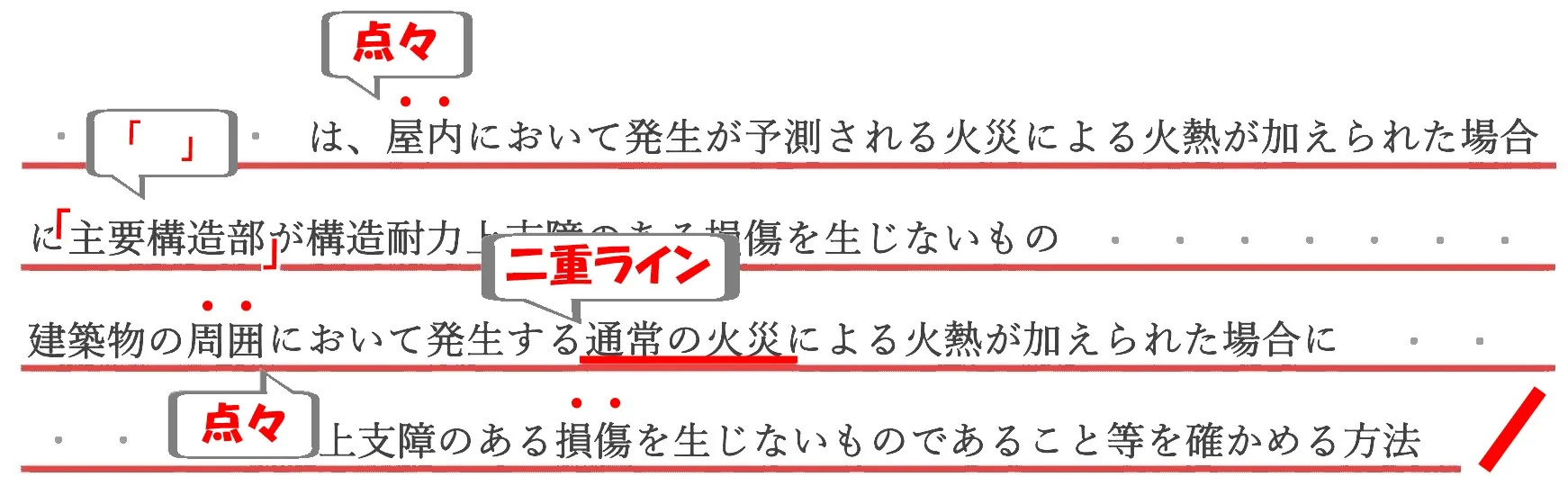

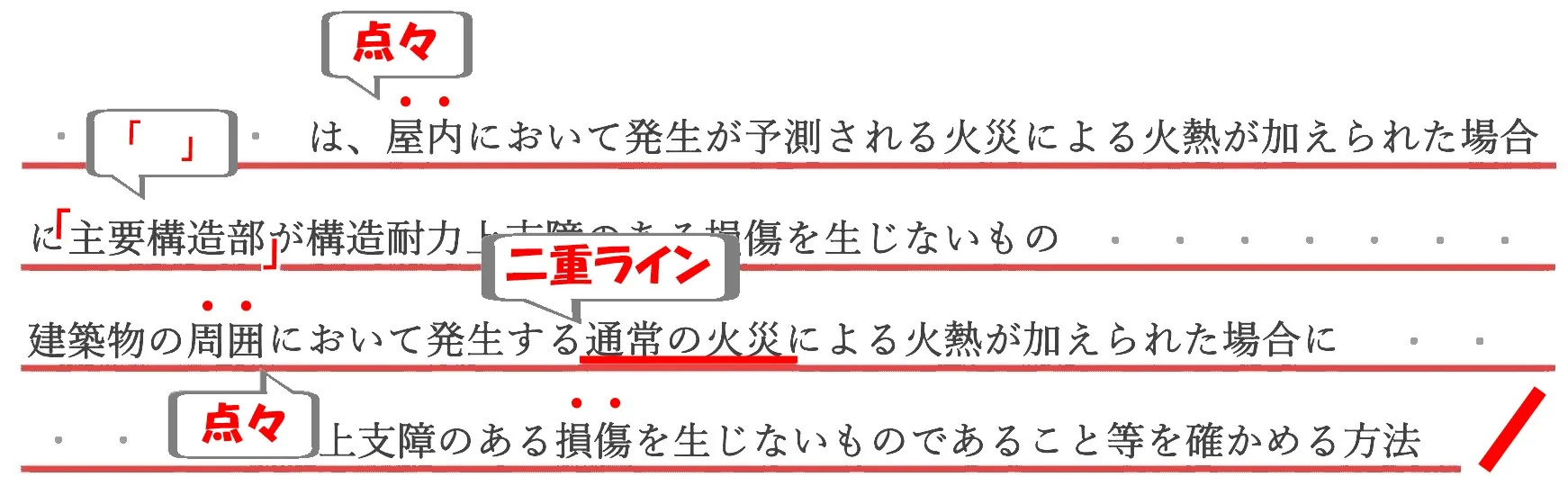

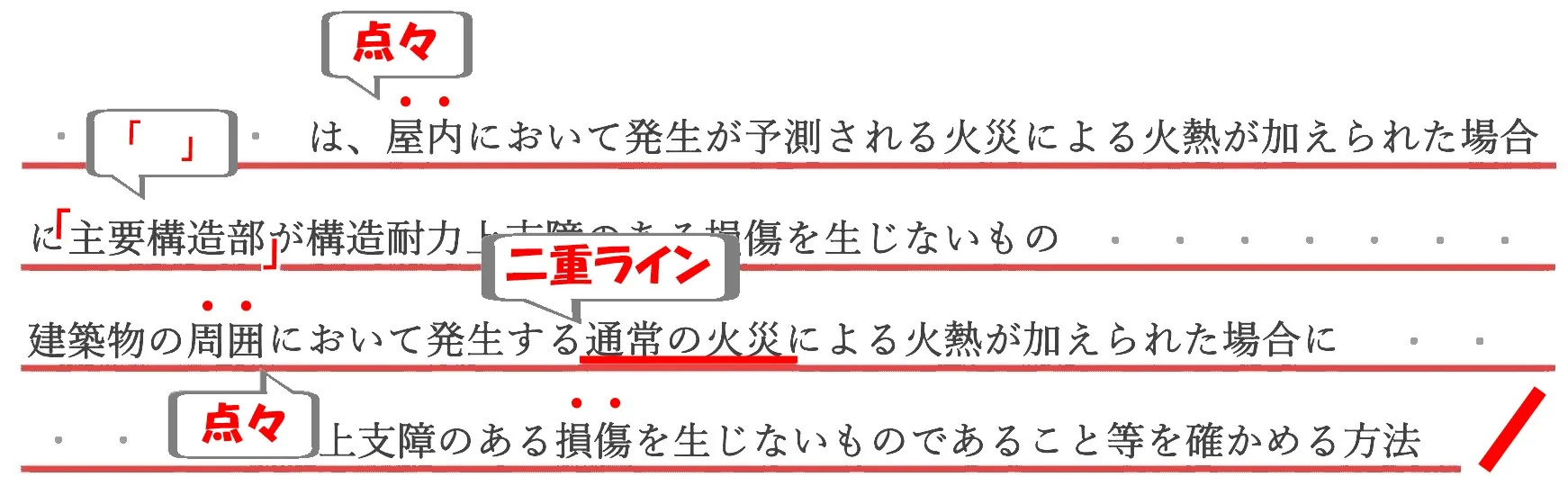

キーワードを目立たせる!

- キーワードの文字の上に”点々”を打つ。

- キーワードをかぎかっこ「・」でくくる。

- キーワードにアンダーラインを二重に引く。

ボールペンだけを使って書き込みをすると、作業がサクサクと進みますよね?

(マーカーでも良いのですが、ペンの持ち替えに時間を取られるので・・)

あとは全体的にもスッキリとして見やすくなるため、私をこの方法をオススメしています。

法令集の仕込みには、3週間~4週間程度かかるもの。

準備にあわてて失敗すると収拾がつかなくなって困りますよね?

法令集のセットアップは、早い時期から余裕をもって進めておきましょう。

法令集の仕込みは時間がかかる。

じっくり計画的に進めよう。

この動画を YouTube で視聴

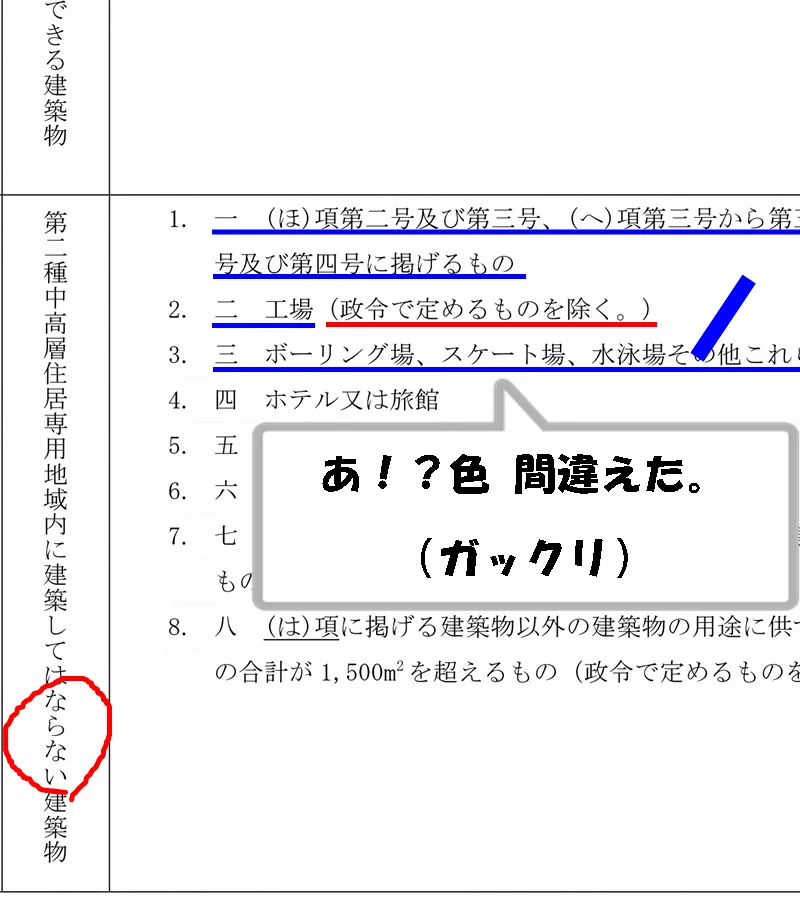

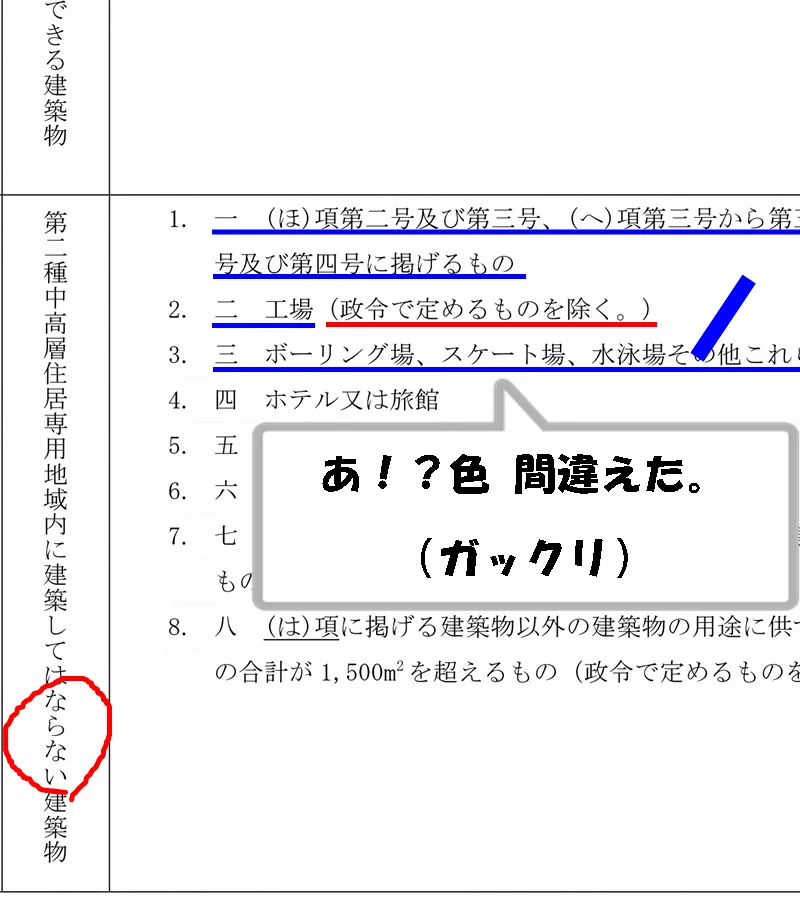

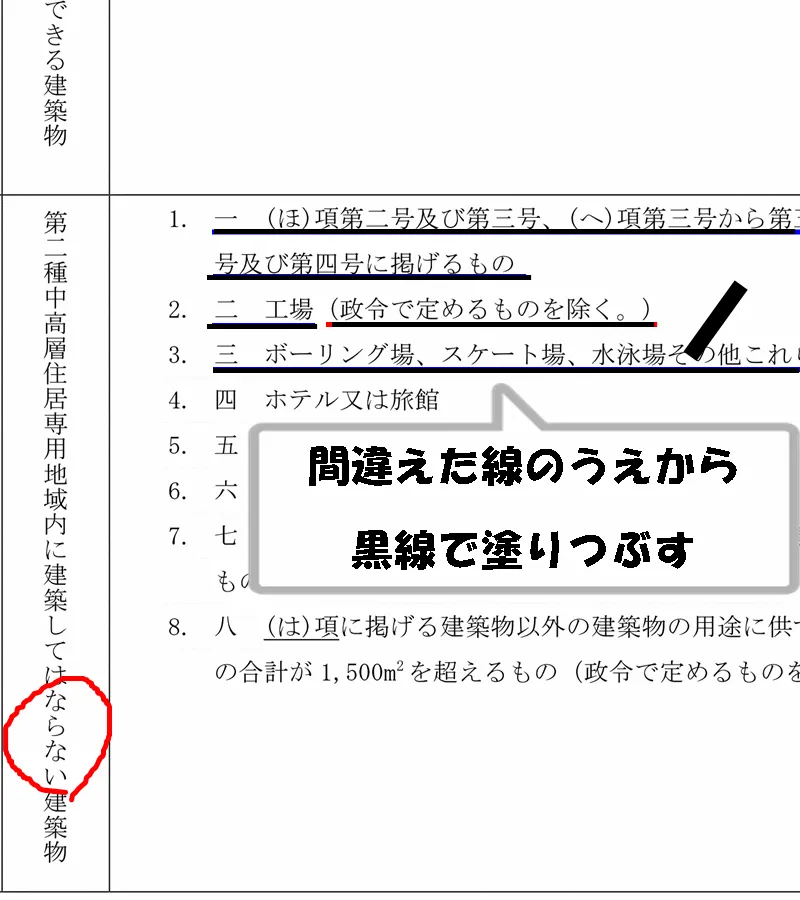

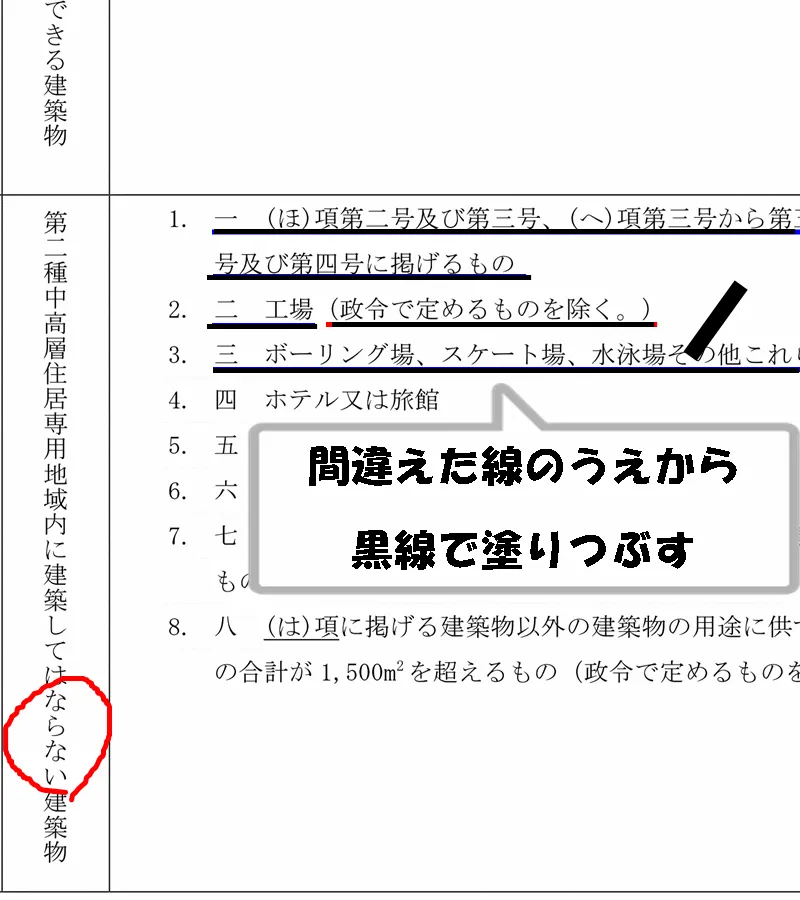

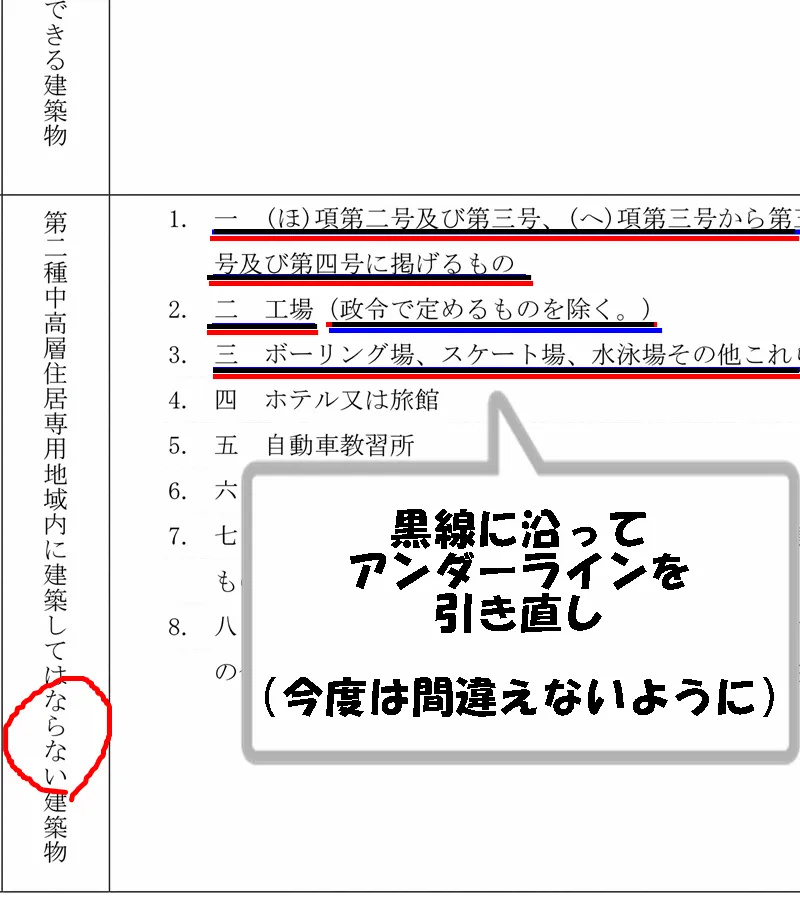

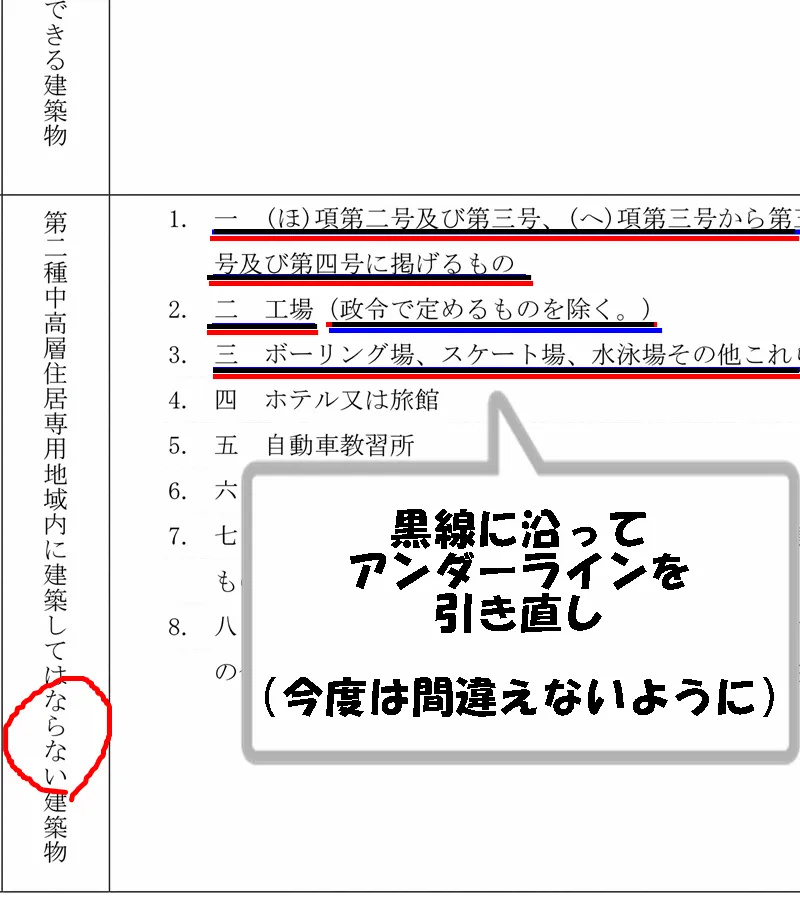

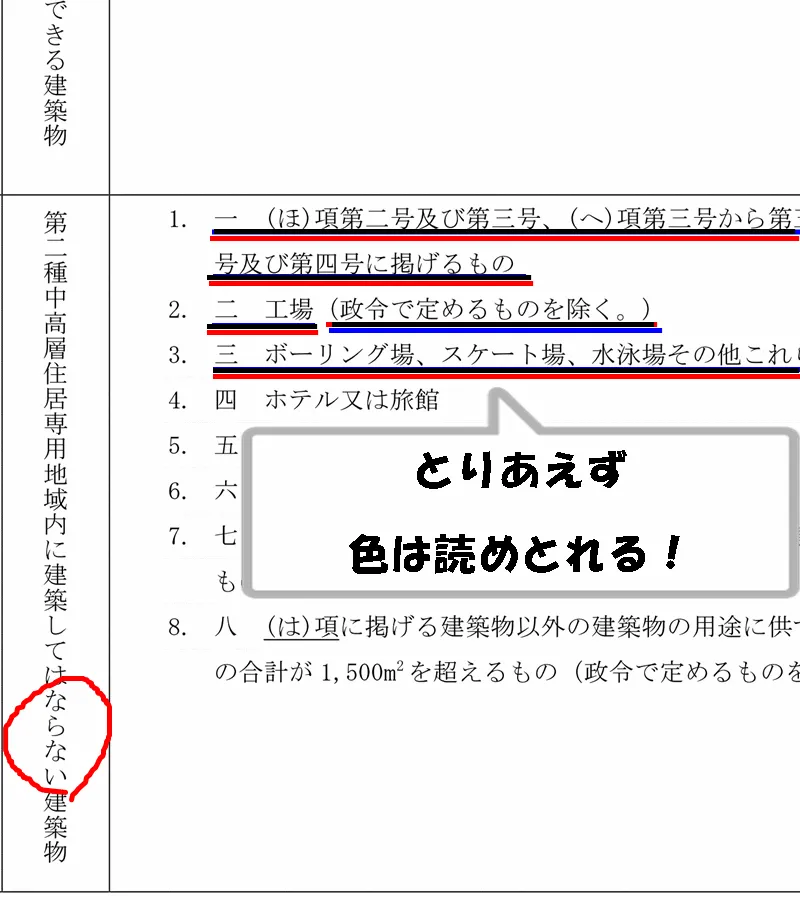

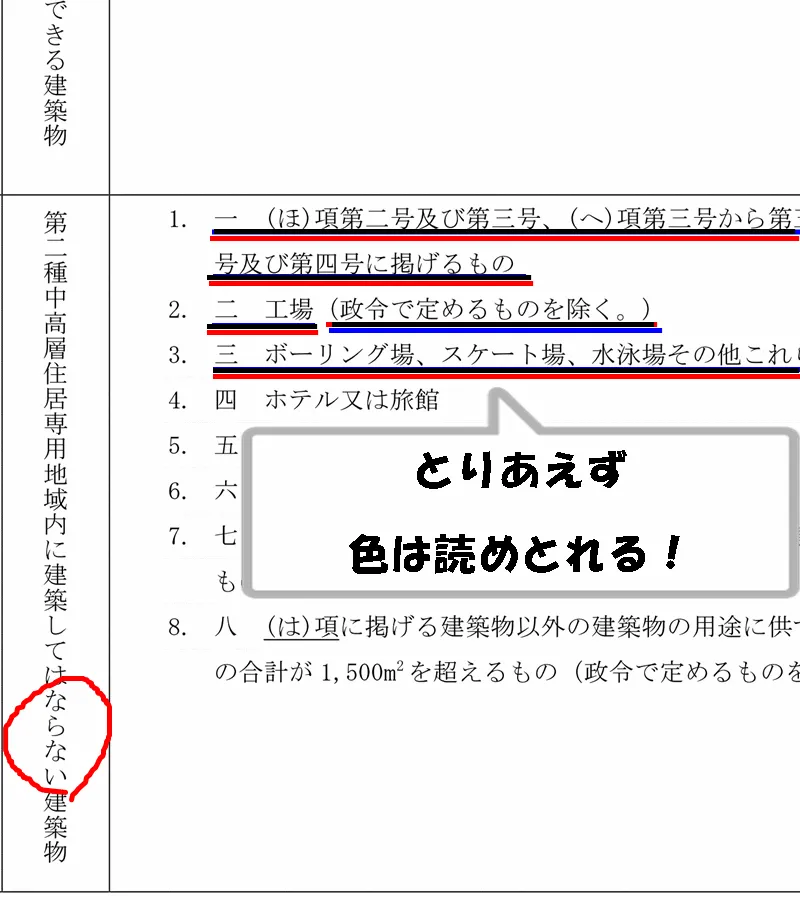

一級建築士試験:法令集のアンダーラインの直し方

記事の難易度:★☆☆☆☆

毎日のようにアンダーラインを引き続ける作業というのは、一日も早く終わらせたいもの。

そんなときに限って線の色を間違えてしまい「あ!?やってしまった(がっくり)」ということがありますよね?

あ!?

やってしまった。

がっくし、

立ち直れない。

直したい直したい

直したい直したい直したい

最近では、フリクションボールペンを使っている人も増えてきています。

その一方で、インクが「にじみやすい(裏写りする)」という理由から、今でもボールペンを使っている人は、少なくないかと思います。

ボールペンでアンダーライン引きをして「あ!?やってしまった」と。

そんなとき、修正ペンを使わない応急の処置として、線の色を差し替える方法をお伝えしましょう。

赤い線(正)を青い線(誤)と間違えたケース

あ!?

やってしまった。

青い線を赤い線に変えたい。

変えたい変えたい変えたい・・

こんなときはどうするか?

- 黒いボールペンに持ちかえる。

- 青い線のうえから黒い線をなぞって線を塗りつぶす。

- 黒い線のきわに沿って、赤い線が見えるようにラインを引きなおす。

線のうえから

なぞってしまえ。

・・・たったこれだけのことです。

根本的な解決法としては間違えないようにすることが一番です。

ですが、「やってしまった」場合の「この状況を何とかする」ための応急処置としては、これで十分ではないでしょうか?

単純すぎる。

インクが裏写りしないボールペンは

こちらがオススメです。(ポチッ)

この動画を YouTube で視聴

ここからは3時限目。

一級建築士試験:法令集に〇△✕などの記号を書き込む

記事の難易度:★★★☆☆

記号も使える!

2.〇△✕などの記号を活用する。

防火区画を攻略したい。

ここからは過去問サンプルを使って、法令集の「書き込み術」を学んでいきます。

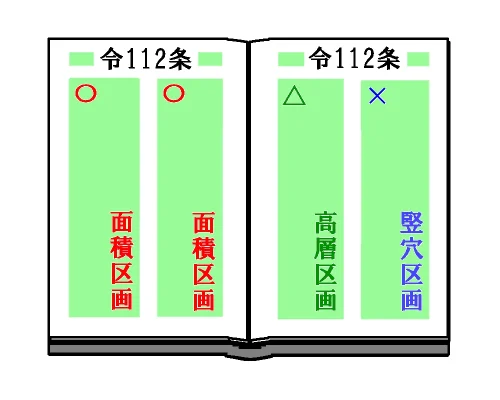

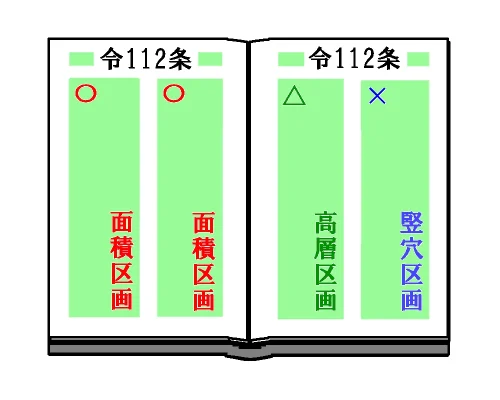

「〇△✕などの記号の使い方について」について、防火区画を例にして解説していきましょう。

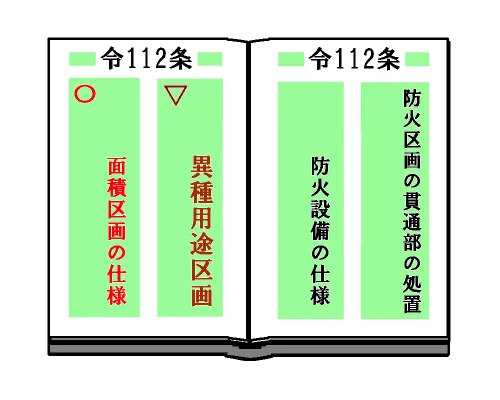

防火区画の条文は、令112条から始まり令112条20項に至るまでの非常にボリュームのある構成となっています。

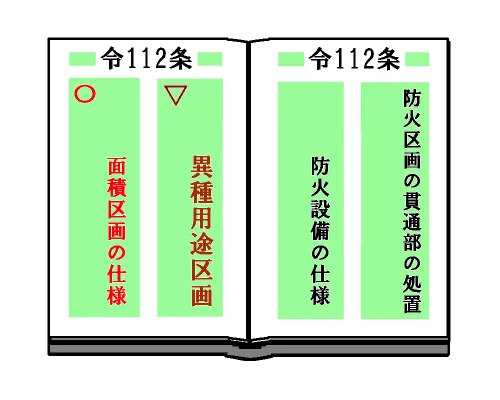

防火区画のセットアップ

- 防火区画の種別を判断できること。

- 防火設備、特定防火設備の違いを判断できること。

- 不燃材料、準不燃材料の違いを判断できること。

防火区画の問題ではこの3つがよく問われてきます。

法令集からすぐに条文を探して判断できるように仕込んでおきましょう。

防火区画の種別を判断できること

防火区画の種類4つ

| 1.面積区画 | 令112条~令112条5項・令112条15項16項 |

| 2.高層区画 | 令112条6項~令112条9項 |

| 3.竪穴区画 | 令112条10項~令112条14項 |

| 4.異種用途区画 | 令112条17項 |

| 防火設備に要求される性能 防火区画の貫通部の処置について | 令112条18項 令112条19項20項 |

ここでは、法令集に〇△✕などの記号を割り当てて令112条の”ブロック分け”をします。

令112条2項の場合は「2」→「〇 2」みたいに〇△✕を番号のとなりに書き込みましょう。

・〇2項 ・△6項 ・✕10項 ・▽17項

〇△✕による令112条のブロック分け

| 〇 | 1項(面) |

| 〇 | 2項(面) |

| 〇 | 3項(面) |

| 〇 | 4項(面) |

| 〇 | 5項(面) |

| △ | 6項(高) |

| △ | 7項(高) |

| △ | 8項(高) |

| △ | 9項(高) |

| ✕ | 10項(竪) |

| ✕ | 11項(竪) |

| ✕ | 12項(竪) |

| ✕ | 13項(竪) |

| ✕ | 14項(竪) |

| 〇 | 15項(面) |

| 〇 | 16項(面) |

| ▽ | 17項(異) |

記号を各項に割り当てることができれば、防火区画のセットアップの第1段階は終了です。

もぐもぐタイム。

防火設備、特定防火設備の違い / 不燃材料、準不燃材料の違いを判断できること

法令集には、キーワードの違いを判断できるように、かぎかっこ「・」で囲んでおきましょう。

また、防火設備は法〇条、特定防火設備は令〇条といったように「言葉」と「第〇条」を紐づけしておくことです。

言葉と第〇条を紐づけ

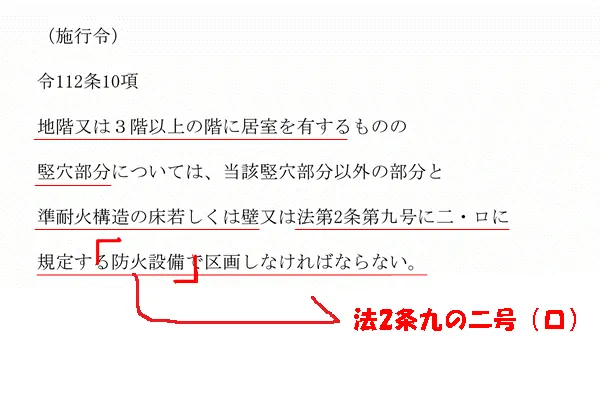

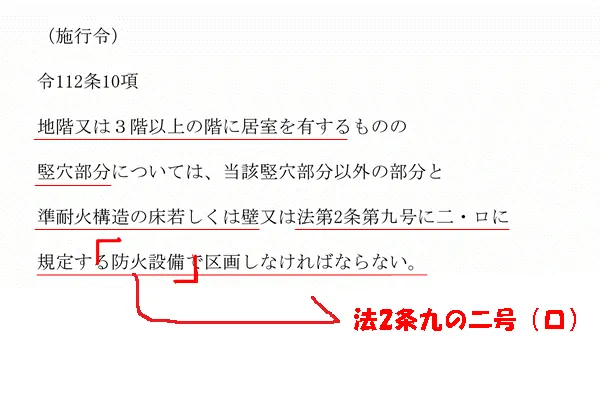

| 防火設備 | → 法2条九の二号(ロ)・令109条の2 |

| 特定防火設備 | → 令112条1項(一時間耐火) |

アンダーラインから紐づけ

- キーワードにかぎかっこ「・」

- アンダーラインから引き出し線

- 引き出し線に見出し条文を書き込む

アンダーライン、

引き出し線、

条文の見出し・・と

防火区画は条文の範囲が広い。

112条の条文には「法2条九の二号(ロ)」「法27条」「第136条の2」という名称が、至るところに登場してきます。

こちらにも、すぐに確認ができるようにインデックスを貼っておきましょう。

- 法2条九の二号(ロ)→ 防火設備

- 法27条 → 耐火建築物とする特殊建築物

- 第136条の2 → 防火地域・準防火地域

インデックスの貼り方

〇△✕記号を使ってみよう!

法規はとにかく時間が足りない!

そこで、防火区画の問題を最速で解く攻略ポイントをお伝えします。

実践!

【例題4】防火区画の問題

防火区画等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。ただし、自動式のスプリンクラー設備等は設けられていないものとし、主要構造部については、「耐火建築物の主要構造部に関する技術的基準」に適合していないものとする。また、「避難上の安全の検証」は行われていないものとする。

1 .地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

2 .主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

3 .1階から3階までを物品販売業を営む店舗( 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2 )とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

4 .地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

引用元:建築技術教育普及センター

防火区画の難しさは令112条の範囲の広さといえます。

その条文のなかで探すべき場所さえ特定できれば、そのひとつひとつは難しくないはずです。

防火区画の攻略ポイント

| 1.面積区画・高層区画・竪穴区画 異種用途区画の種別を判断する |

| 2.〇△✕の記号を問題文に書き込む |

| 3.〇△✕の記号を頼りに 112条の探るべき場所(項)を決める |

| 4.区画ごとの条文をチェックする |

法規の難易度:★★★☆☆

1.面積区画・高層区画・竪穴区画

異種用途区画の種別を判断する

1 .地上11階建ての共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

2 .主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜きとなっている部分とその他の部分とは防火区画しなくてもよい。

3 .1階から3階までを物品販売業を営む店舗( 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2 )とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分とを防火区画しなければならない。

4 .地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分とその他の部分との区画に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

引用元:建築技術教育普及センター

面積区画・高層区画・竪穴区画

あとひとつ何だっけ?

2.〇△✕の記号を問題文に書き込む

面積 高層 竪穴 異種 〇 △ ✕ ▽ 1 .地上11階建て(△)の共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画(△)しなければならない。

2 .主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜き(✕)となっている部分とその他の部分(✕)とは防火区画しなくてもよい。

3 .1階から3階までを物品販売業を営む店舗(▽)( 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2 )とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分(▽)とを防火区画しなければならない。

4 .地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分(✕)とその他の部分との区画(✕)に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

引用元:建築技術教育普及センター

3.〇△✕の記号を頼りに

112条の探るべき場所(項)を決める

法令集-1 法令集-2 1 .地上11階建て(△)の共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画(△)しなければならない。

高層区画:令112条6項~9項

2 .主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜き(✕)となっている部分とその他の部分(✕)とは防火区画しなくてもよい。

竪穴区画:令112条10項~13項

3 .1階から3階までを物品販売業を営む店舗(▽)( 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2 )とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分(▽)とを防火区画しなければならない。

異種用途区画:令112条 17項

4 .地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分(✕)とその他の部分との区画(✕)に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

仕様規定:令112条10項+18項

引用元:建築技術教育普及センター

ペラペラ・・・

4.区画ごとの条文をチェックする

法令集-1 法令集-2 1 .地上11階建て(△)の共同住宅の11階部分で、床面積が100m2を超えるものは、床面積の合計100m2以内ごとに準耐火構造の床若しくは壁又は防火設備で区画(△)しなければならない。

・令112条6項

2 .主要構造部を準耐火構造とした延べ面積200m2、地上3階建ての一戸建ての住宅において、吹抜き(✕)となっている部分とその他の部分(✕)とは防火区画しなくてもよい。

・令112条10項二号

3 .1階から3階までを物品販売業を営む店舗(▽)( 当該用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2 )とし、4階以上の部分を事務所とする地上10階建ての建築物においては、当該店舗部分と事務所部分(▽)とを防火区画しなければならない。

・法27条+令112条17項

4 .地上3階に居室を有する事務所で、主要構造部を耐火構造としたものにおいて、避難階である地上1階から地上3階に通ずる階段の部分(✕)とその他の部分との区画(✕)に用いる防火設備は、避難上及び防火上支障のない遮煙性能を有するものでなければならない。

・令112条10項+令112条18項二号ロ

答(1.)高層区画(△)の場合、「耐火構造」の床若しくは壁又は防火設備で区画しなければならない。

引用元:建築技術教育普及センター

決め手は「耐火構造」

〇△✕などの記号の使い方、お分かりいただけましたでしょうか?

防火区画の問題を攻略するためには、令112条の条文の区画もしっかりとしておきましょう!

いっぷく

この動画を YouTube で視聴

ここからは4時限目。

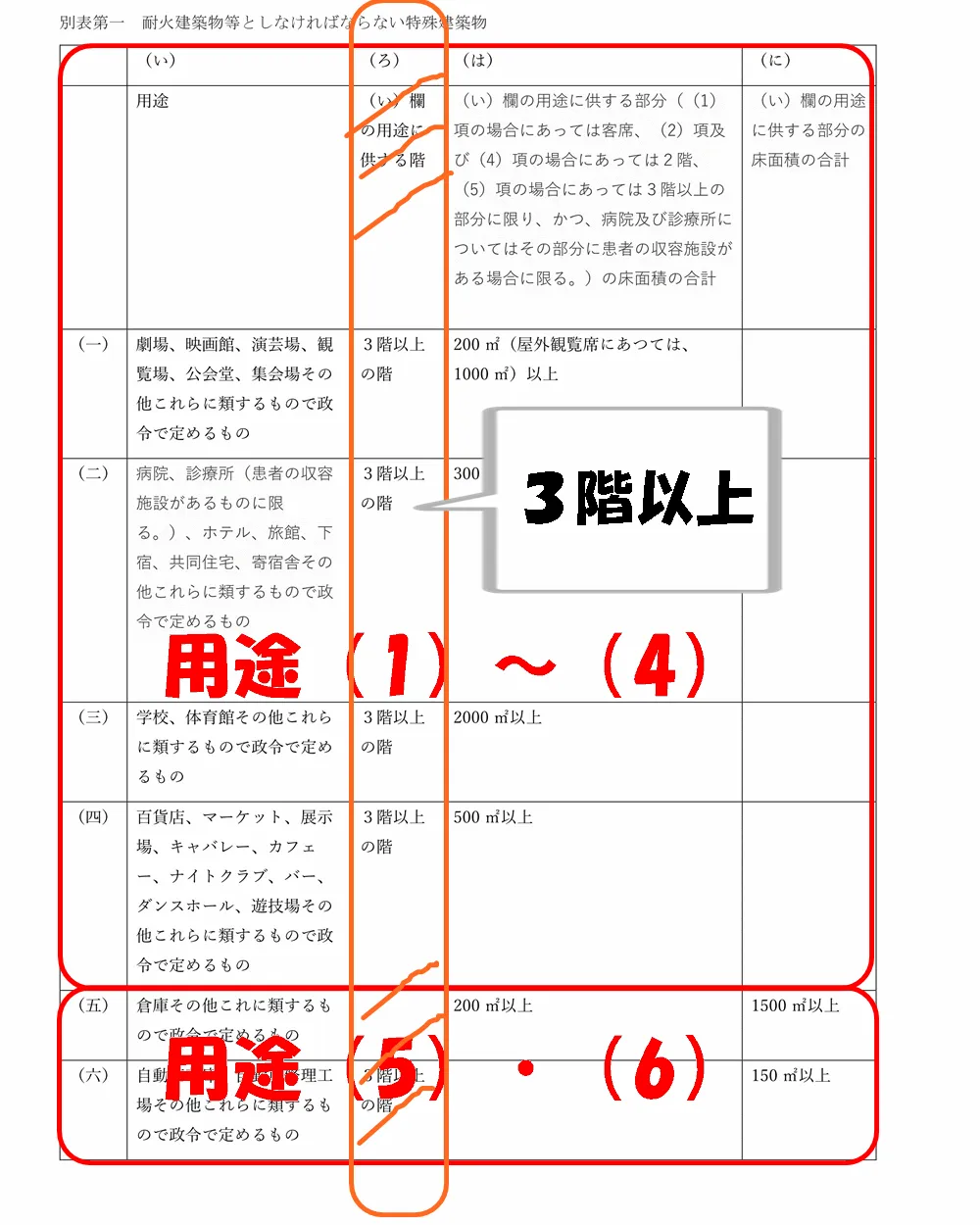

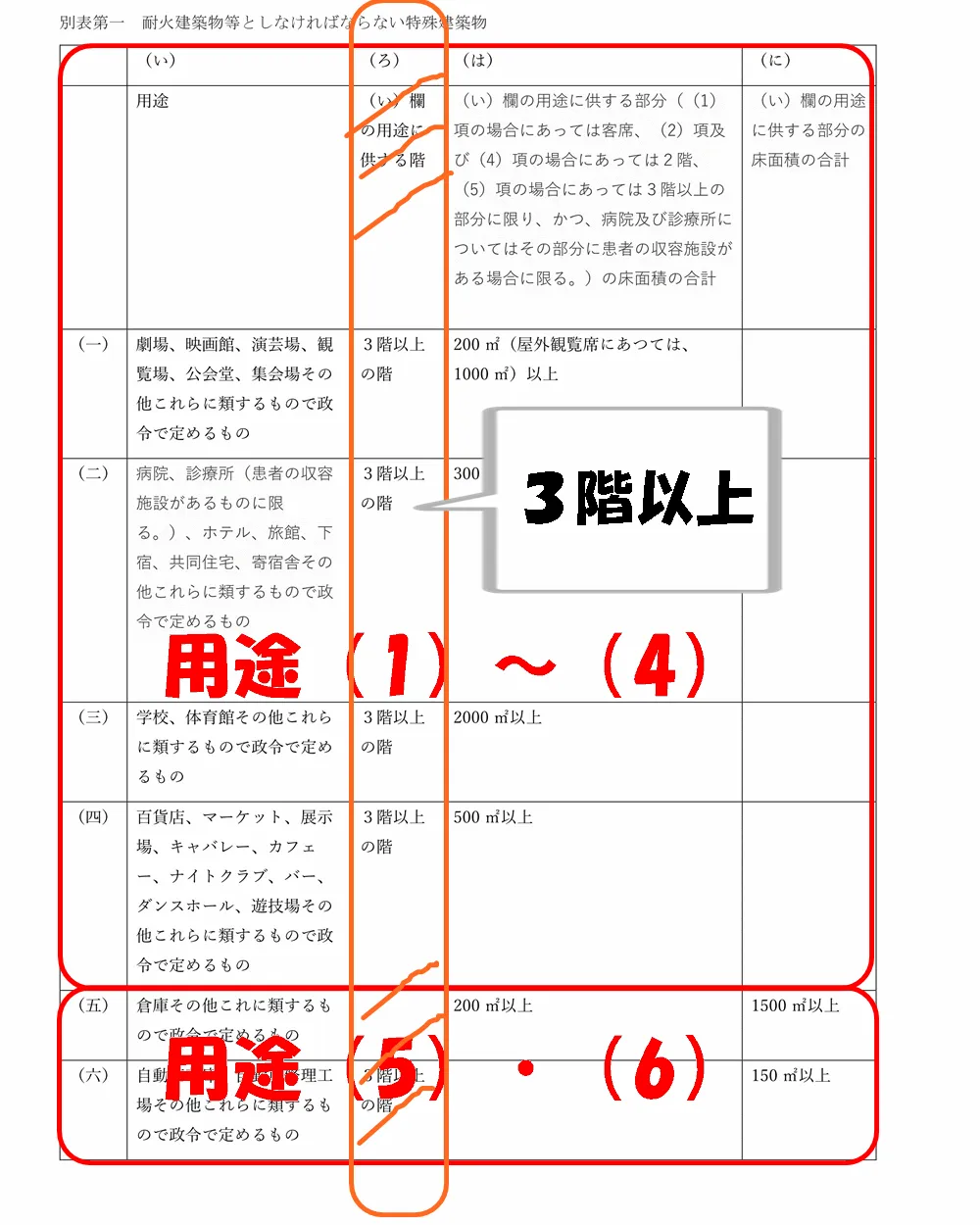

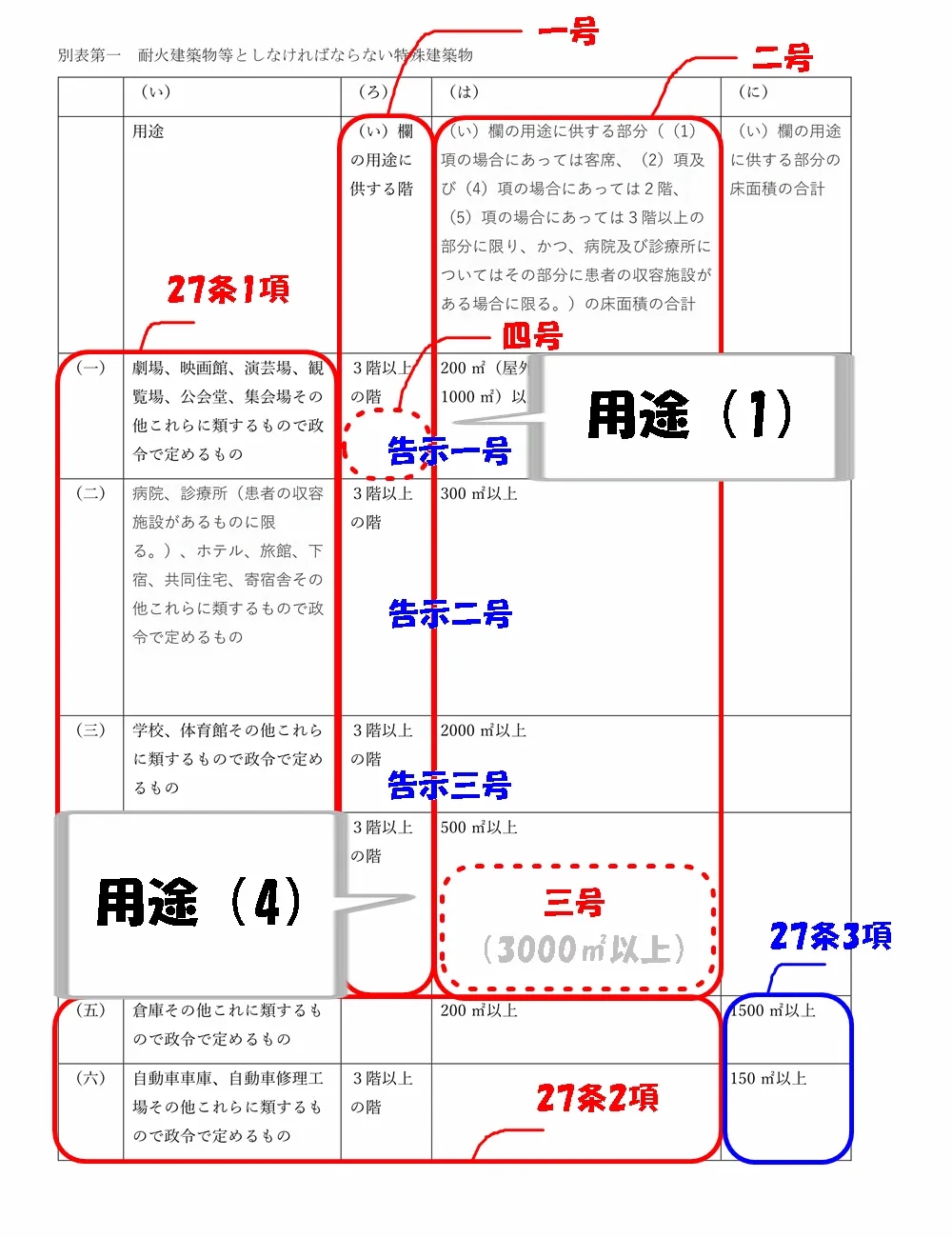

一級建築士試験:法令集の別表第一をブロック分けする

記事の難易度:★★★☆☆

別表第一は法規の生命線

3.別表第一をブロック分けする。

・耐火建築物を攻略したい

「法27条の耐火建築物」と「別表第一の特殊建築物」とは関連するもの。

そうとは分かっていても、法27条は何度見ても本当に分かりにくいものですよね?

耐火建築物の問題を最速で攻略するためには、別表第一のブロック分けが必要になります。

法令集の準備を

書き写しましょう。

別表第一のブロック分け

- 耐火建築物を赤枠、耐火又は準耐火建築物を青枠で囲んでおく。

- 耐火建築物は「用途」と「階数・面積」の組み合わせとして捉える。

- 耐火建築物にしなければならなくても、準耐火構造とできる要件がある。

別表第一をカスタマイズ!

耐火建築物の攻略ポイント

「別表第一を分かりやすくカスタマイズできるか?」これに尽きます。

法27条を踏まえた別表第一のブロック分けについてお伝えしましょう。

1.耐火建築物を赤枠、耐火又は準耐火建築物を青枠で囲んでおく

別表第一を見ての通り、ほとんどが「耐火建築物」としなければならない条件ですよね?

(ろ)欄の階数に至ってはすべてが3階以上なので、その特殊建築物はすべて「耐火建築物としなければならない」ということになります。

つまり、耐火建築物の問題においては青枠の限定された部分となる「耐火建築物又は準耐火建築物」を探すことが、目的といえるでしょう。

2.耐火建築物は「用途」と「階数・面積」の組み合わせとして捉える

用途との組み合わせ

- 一号:別表第一(1)~(4)+(ろ)3階以上

- 二号:別表第一(1)~(4)+(は)床面積以上

- 三号:別表第一(4)+ 床面積3000㎡以上

- 四号:別表第一(1)+ 主階が一階にないもの

(用途)は別表第一(1)~(4)

法27条1項は別表第一(1)~(4)で定める「建築用途」と、「階数」・「床面積」との組み合わせとなります。

別表第一も(用途)+一号(3階以上)・(用途)+二号(床面積以上)・・・という構成となるようにブロック分けすると分かりやすいでしょう。

3.耐火建築物にしなければならなくても、準耐火構造とできる要件がある

法27条1項の関連条文にある「平成27年度、国土交通省告示」という見出しに気づきましたか?

告示により、別表第一の用途(1)(2)(3)に応じて「1時間準耐火構造」とすることが認められるケースがあります。

法令集の別表第一からも気づけるようにするため、青文字で「告示」と「ページ数」までメモしておきましょう。

問題文に「耐火建築物とした」とあれば適合しているので、記述としては問題ありません。

しかし「耐火建築物としなければならない」と限定してある場合は、この告示により「誤りの記述」という解答になります。

「~とした。」

「~なければならない。」

この表現の違いを見分けること。

もちろん、法令集は告示まで跳んで要件を確認する必要がありますが、知らなければ確認しようがありませんよね?

耐火建築物の問題でも瞬発力が必要ですので、別表第一のカスタマイズを確実にしておきましょう!

耐火建築物は

告示まで確認しておこう。

カスタマイズした別表第一を使って、耐火建築物の問題を解いてみよう。

【例題5】耐火建築物の問題

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500m2、地上3階建ての学校を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

2 .準防火地域内において、延べ面積1,000m2、地上3階建ての自動車車庫( 各階を当該用途に供するもの )を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

引用元:建築技術教育普及センター

2択だよ。

耐火建築物の攻略ポイント

| 1.問題文にある建築物の用途を 別表第一(1)~(4)と(5)・(6)に振り分ける | (1)~(4)法27条1項 (5)・(6)法27条2項 |

| 用途(1)~(4) | |

| 2.建築物の階数が3階以上の場合は「耐火建築物」 | 法27条1項 + 一号 |

| 3.建築物の階数が2階以下の場合は床面積に注目する | 法27条1項 + 二号 |

| 4.用途(1)の場合は、法27条1項四号へ跳ぶ | 法27条1項 + 四号 |

| 5.用途(4)の場合は、法27条1項三号へ跳ぶ | 法27条1項 + 三号 |

| 6.別表第一の青字メモを参考に告示へ跳ぶ | 平成27年度、国土交通省告示255 |

| 用途(5)・(6) | |

| 7.建築物の階数が3階以上の場合は「耐火建築物」 | 法27条2項 |

| 8.建築物の階数が2階以下の場合は床面積に注目する | 法27条3項(青枠は準耐火構造) |

法規の難易度:★★☆☆☆

耐火建築物の問題は放火地域とセットで出題されます。

ここでは建物条件が、法27条の「耐火建築物としなければならない」要件にどう当てはまるか?

まず始めに、そこから見ていきましょう。

1.問題文にある建築物の用途を

別表第一(1)~(4)と(5)・(6)に振り分ける

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500m2、地上3階建ての学校(3)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

2 .準防火地域内において、延べ面積1,000m2、地上3階建ての自動車車庫(6)( 各階を当該用途に供するもの )を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

(1)~(4)法27条1項

(5)・(6)法27条2項引用元:建築技術教育普及センター

用途(1)~(4)と

用途(5)・(6)に

ふり分けてみましょう。

2.建築物の階数が3階以上の場合は「耐火建築物」

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500m2、地上3階建ての学校(3)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

2 .準防火地域内において、延べ面積1,000m2、地上3階建ての自動車車庫(6)( 各階を当該用途に供するもの )を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

法27条1項 + 一号

法27条2項引用元:建築技術教育普及センター

用途(1)の場合は、法27条1項四号へ跳ぶ

用途(4)の場合は、法27条1項三号へ跳ぶ

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500m2、地上3階建ての学校(3)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

2 .準防火地域内において、延べ面積1,000m2、地上3階建ての自動車車庫(6)( 各階を当該用途に供するもの )を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

用途(1)法27条1項 + 四号

用途(4)法27条1項 + 三号1.の学校は用途(3)、2.の自動車車庫は用途(6)なので検討は不要。

引用元:建築技術教育普及センター

5.別表第一の青字メモを参考に告示へ跳ぶ

耐火建築物等に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

1 .防火地域及び準防火地域以外の区域内において、延べ面積2,500m2、地上3階建ての学校(3)を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。(平成27年度、国土交通省告示255(三号))

法27条1項一号

平成27年度、国土交通省告示255(三号)2 .準防火地域内において、延べ面積1,000m2、地上3階建ての自動車車庫(6)( 各階を当該用途に供するもの )を新築する場合は、耐火建築物としなければならない。

1.の学校は法27条1項一号より耐火建築物としなければならない特殊建築物。

平成27年度、国土交通省告示255(三号)により1時間準耐火構造とすることができる。(答.1)

引用元:建築技術教育普及センター

法令集は告示まで追いかけてみよう!

耐火建築物の問題は解けましたでしょうか?

別表第一のブロック分けが出来てさえいれば、意外と簡単に解けてしまいます。

法27条1項一号

耐火建築物としなければならない!

建築費が・・・

今年も赤字だよ。

告示によると

1時間準耐火構造で出来ますよ。

- 耐火建築物としなければならない。

- 1時間準耐火構造又は耐火建築物としなければならない。

どちらの文章も一見、正しい文章のように思えるかもしれませんね。

耐火建築物にしてはいけないことはありませんが、1時間準耐火構造という選択肢がある以上は「耐火建築物としなければならない」は誤りとなります。

法27条で厳しく「耐火建築物」とするわりには、告示のほうで少し緩くしてくれるみたいなことです。

法27条だけで決めつけると

お金と人生を損しますよ。

この動画を YouTube で視聴

ここからは5時限目。

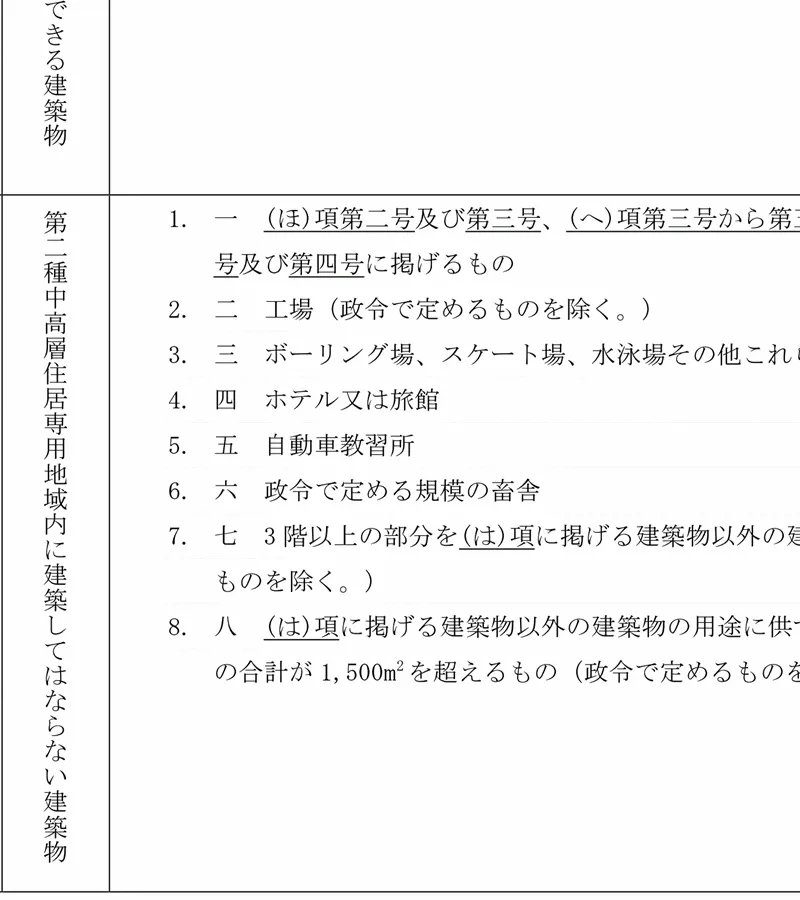

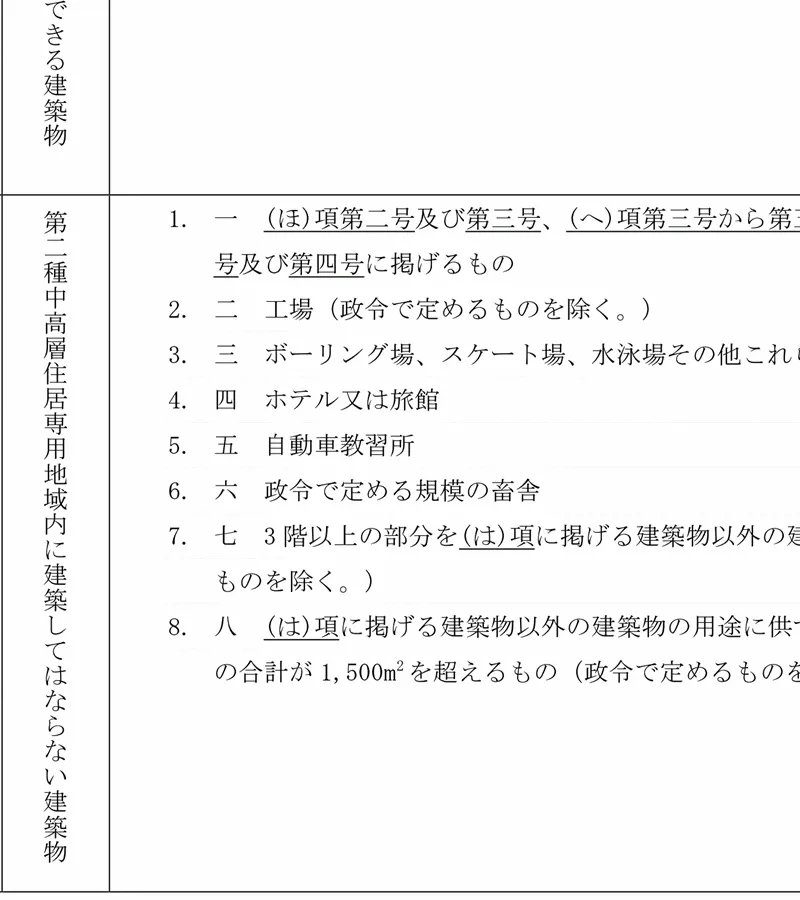

一級建築士試験:法令集の別表第二をカスタマイズする

記事の難易度:★★★★★★★

最後は用途地域

4.別表第二をカスタマイズする。

・用途地域を攻略したい

「〇〇の用途地域に□□は建築できるか?」

文章だけを見ると、とても単純な問題のように感じますよね?

この一見シンプルな問題に悩まされる受験生も少なくありません。

用途地域も法令集では非常に分かりにくい構成になっているからです。

ここでは法令集の中で、用途地域がどのような構成で記載されているかを簡単に説明します。

よし!

ここに商業ビルを建てるぞ!

こらこら!

住居専用地域にそんなビル建てたら、

御上が許しませんよ!

法律を知らなかった・・・

用途地域はここが分かりにくい

- 用途地域の条件は別表と政令にまたがっている。

- 住居系地域の呼び名には、似たような名称がたくさんある。

- 用途地域の要件は「新築できるもの」「新築してはならないもの」と2つの起点がある。

用途地域の条件は別表と政令にまたがっている。

建築基準法ではお馴染みとなっているように、用途地域においても条文を渡り歩く必要があります。

さらに、別表第二と令130の3以降はどちらも広範囲にわたって記載されているため、探すことも容易ではありません。

住居系地域の呼び名には、似たような名称がたくさんある。

住居系地域はこれだけある

第一種低層住居専用地域

第二種低層住居専用地域

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

田園住居地域

えー!

住居だけでこれだけある?

住居系地域の中でも特に、「第一種低層専用地域」と「第一種住居地域」などは間違えやすいので、注意したいところです。

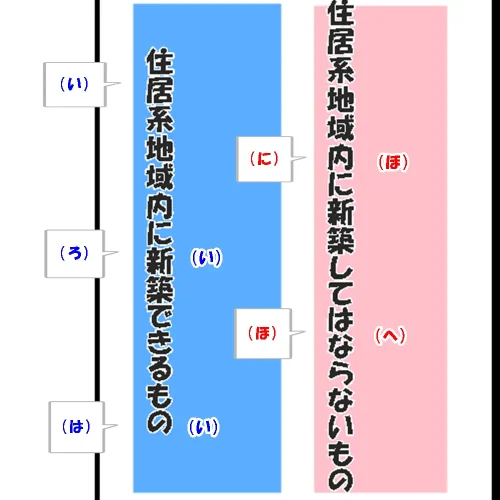

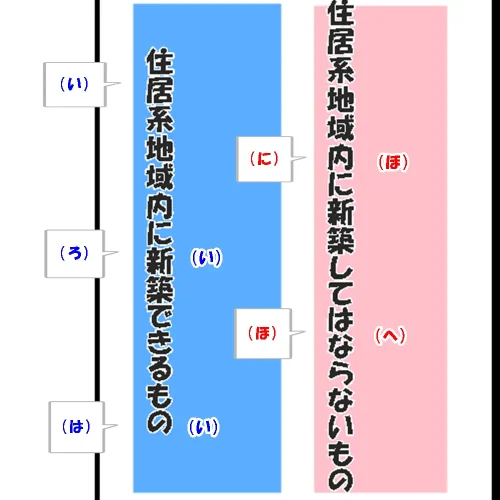

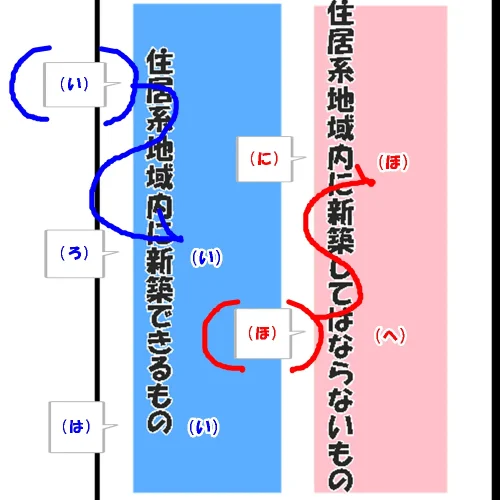

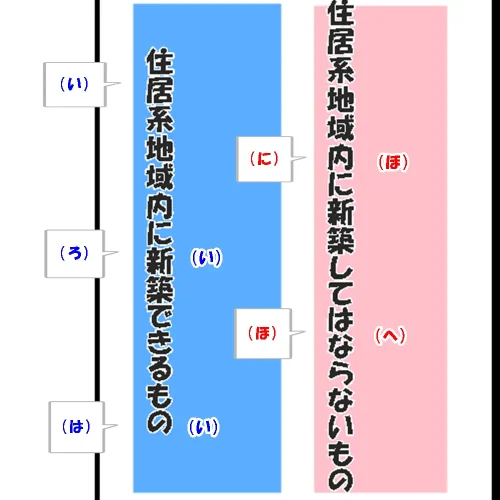

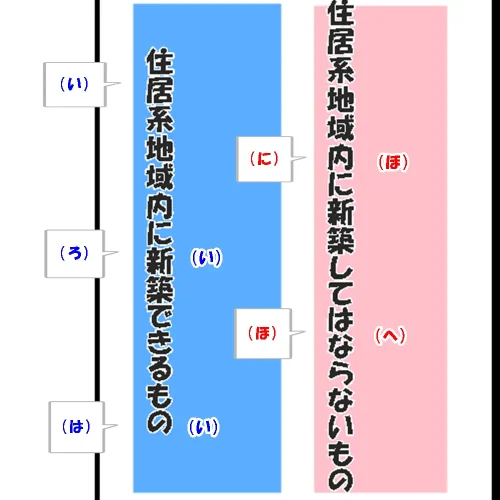

用途地域の要件は「新築できるもの」「新築してはならないもの」と2つの起点がある。

用途地域のなかで最も受験生を悩ませているもの。

別表第二には「新築できる・してはならない」の2つの起点があるということでしょう。

そこに加えて、2つの起点のなかに「政令で定めるものを除く」「〇〇を超えない△△を除く」

それぞれの区分けに注釈が入っているため、条文の読み取りはさらに複雑化してきます。

【起点1】新築できるもの「〇〇を除く」→新築してはならないもの

【起点2】新築してはならないもの「〇〇を除く」→新築できるもの

このような構成によるものが、用途地域の条文を”分かりにくくしている”ということを理解しておきましょう。

そして「田園住居地域」が、平成30年に登場してきました。

その地域は「新築してはならないもの」のカテゴリーの中に「新築できるもの」として介入する。

そもそも紛らわしいところに・・・もはや”受験生泣かせ”ですよね(泣)?

全然、理解できないよ。

これ以上、苦しめないで

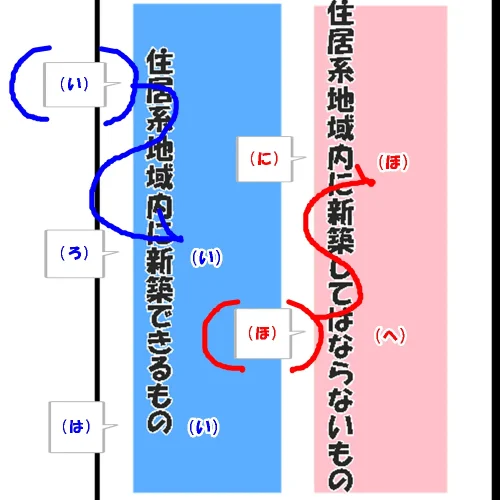

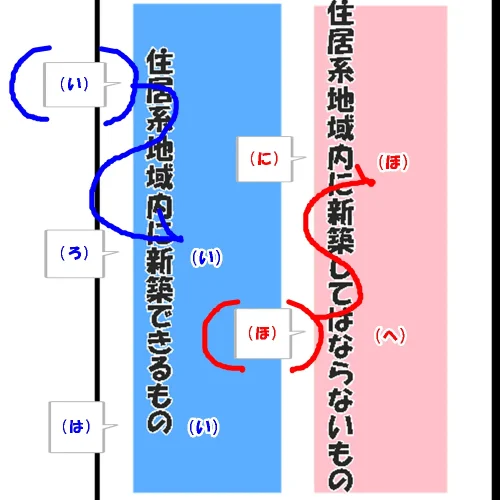

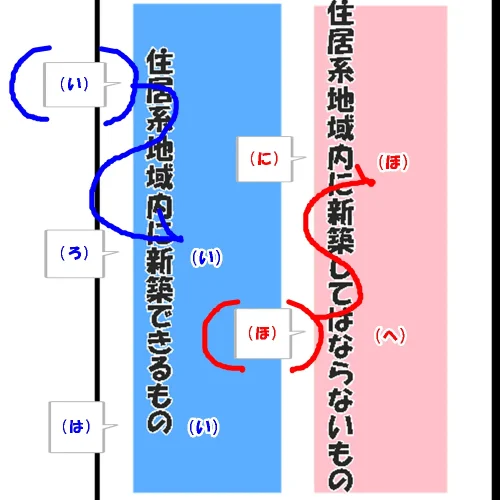

- アンダーラインの色分けは「新築できる」「新築してはならない」に統一する

- 別表第二の用途地域の名称はひらがなの(い)~(を)に置き換えて呼ぶ

- 令130条の3以降にも用途地域の(い)~(を)の書き込みをしておく

別表第二のカスタマイズ

用途地域も攻略できます。法令集のカスタマイズしていきましょう!

1.アンダーラインの色分けは「新築できる」「新築してはならない」に統一する

-2.webp)

-2.webp)

- 青「用途地域に新築できる」もの

- 赤「用途地域に新築できない」もの

法規の用途地域の問題は「〇〇地域内で新築できるものは?」と出題されますよね?

アンダーラインの色分けの基準は「新築できる」「新築してはならない」に統一することで、判断を早くすることができます。

建築基準法のなかでも用途地域はアンダーラインの色を間違えやすいので、条文の構成を理解したうえで取り掛かりましょう。

2.別表第二の用途地域の名称はひらがなの(い)~(を)に置き換えて呼ぶ

紛らわしい地域名称は扱わず、左の列にあるかっこ(・)のひらがなで呼ぶようにすることで、条文の理解と判断を早くします。

用途地域と「上位の用途地域」との関係もつかみやすくなりますが、後ほどお伝えしましょう。

あとで説明するよ。

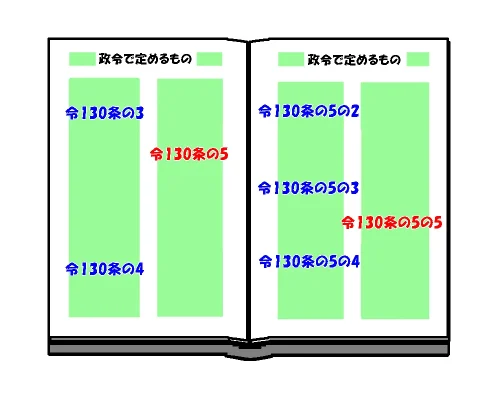

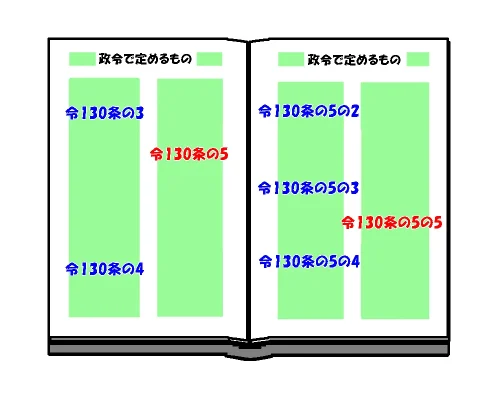

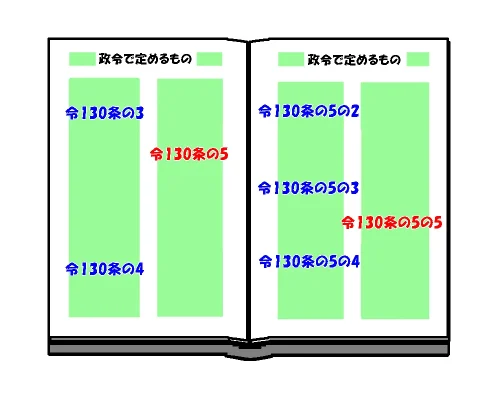

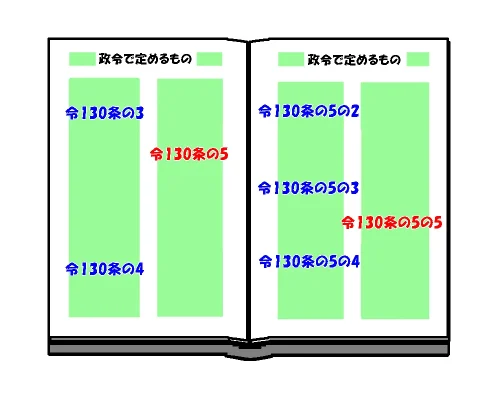

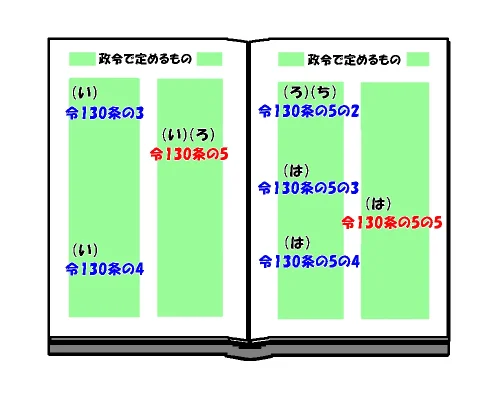

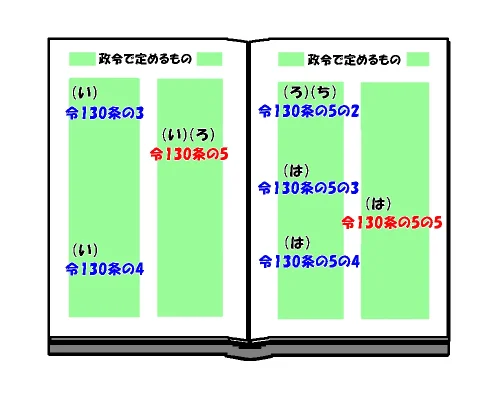

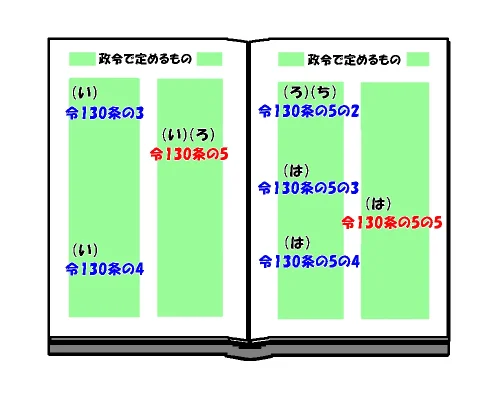

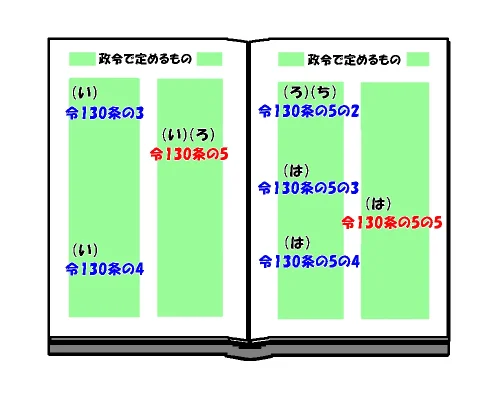

3.令130条の3以降にも用途地域の(い)~(を)の書き込みをしておく

別表第二から政令に跳んだ際に、令130条の3以降のどこにあるのか?

その範囲も広いため、キーワードを探すことにも意外に時間を消耗してしまいます。

令130条の3以降にも別表第二の用途地域に対応した(い)~(を)の書き込みをしておくことで、見つけやすくなるでしょう。

別表第二の(ろ)から令130条の5の(ろ)へ探しに行く、という感覚です。

(い)(ろ)(は)

要チェック!要チェック!

インデックスの貼り方

カスタマイズは

出来たかな?

用途地域はこのような小さな下準備の積み重ねにより、絶大な効果を発揮します。

各分野に応じて法令集を徹底的に仕込み、他の受験生と差をつけましょう。

休憩

この動画を YouTube で視聴

ワンポイント

条文を始めに読むときは、かっこ(・)を飛ばして読んでみると内容がつかみやすくなる。

かっこを飛ばして読んでみる!

ここからは6時限目。

一級建築士試験:法令集の別表第二をカスタマイズして過去問を攻略

法令集にカスタマイズした別表第二がどれくらい効果を発揮するか?

用途地域(ラスト問題です。)の攻略ポイントに習って実践していきましょう。

法規はとにかく時間が足りない!

そこで、用途地域の問題を最速で解く攻略ポイントをお伝えします。

ラスト!

【例題6】用途地域の問題

都市計画区域内における次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。ただし、特定行政庁の許可は受けないものとし、用途地域以外の地域、地区等は考慮しないものとする。また、いずれの建築物も各階を当該用途に供するものとする。

1 .第二種低層住居専用地域内の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設

2 .第一種中高層住居専用地域内の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署

3 .商業地域内の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所

4 .工業地域内の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

引用元:建築技術教育普及センター

問題文に記載されてある用途地域から法令集を探してはいませんか?

その順番だと法令集をどれだけ探しても見つけられない結果となってしまいます。

用途地域を攻略するポイントは、建築物の「用途」「階数」「床面積」などの新築できる”条件”からターゲットを探っていくことです。

用途地域の攻略ポイント

- 別表第二を見ながら、問題文にある「用途地域」に(い)(ろ)(は)を書き込む

- 問題文に記載されてある「用途、階数、床面積」を法令集の別表第二から探していく

- 別表第二から令130条の3以降へ移り、(い)(ろ)(は)を追って条件を探していく

- 対象となる建物条件を見つけた後、新築できる用途地域(・)を問題文に書き込む

- 用途地域の条文”一号”のなかに、対象となる建物条件(・)が含まれるかを確認する

法規の難易度:★★★★★★★

日本語が難しい。

ラスト1問

法令集の出番ですよ!

別表第二を見ながら、問題文にある「用途地域」に(い)(ろ)(は)を書き込む

別表第二 1 .第二種低層住居専用地域内(ろ)の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設

2 .第一種中高層住居専用地域内(は)の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署

3 .商業地域内(ぬ)の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所

4 .工業地域内(を)の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

引用元:建築技術教育普及センター

(い)(ろ)(は)を

問題文に書き込んでいく。

問題文に記載されてある「用途、階数、床面積」を法令集の別表第二から探していく

別表第二 1 .第二種低層住居専用地域内(ろ)の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設

2 .第一種中高層住居専用地域内(は)の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署

3 .商業地域内(ぬ)の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所

4 .工業地域内(を)の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

引用元:建築技術教育普及センター

ペラペラペラ・・・

別表第二から令130条の3以降へ移り、(い)(ろ)(は)を追って条件を探していく

令130条の3以降の政令 1 .第二種低層住居専用地域内(ろ)の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設

・令130条の4

2 .第一種中高層住居専用地域内(は)の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署

・令130条の5の4

3 .商業地域内(ぬ)の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所

・別表第二

4 .工業地域内(を)の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場

・令130条の6の2

引用元:建築技術教育普及センター

ペラペラペラ・・・

あ!見つけた!

対象となる建物条件を見つけた後、新築できる用途地域(・)を問題文に書き込む

別表第二 1 .第二種低層住居専用地域内(ろ)の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設(い)

・令130条の4(い)

2 .第一種中高層住居専用地域内(は)の延べ面積2,000m2、地上5階建ての消防署(は)

・令130条の5の4(は)

3 .商業地域内(ぬ)の延べ面積600m2、地上2階建ての日刊新聞の印刷所(ぬ)

・別表第二(ぬ)

4 .工業地域内(を)の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場(わ)

・令130条の6の2(わ)

引用元:建築技術教育普及センター

あれ?と思った方へ

「問題文に記載してある新築する建物の条件と、用途地域が一致していない」ことに気づきましたか?

(い)(は)(ぬ)(わ)

条件と用途地域が合わない!

| 用途地域 | 建物の条件 |

| 1.(ろ) | 1.(い) |

| 2.(は) | 2.(は) |

| 3.(ぬ) | 3.(ぬ) |

| 4.(を) | 4.(わ) |

問題文に記載されてある用途地域と新築する建物の条件が食い違うケース。

これに当たってしまうときが、用途地域の”最大の難所”となります。

だんだん

日本語が難しくなってきたね。

用途地域の”一号”に注目する!

- 用途地域は吹き出しの部分かっこ(・)

- 対象となる建物条件は文字だけのかっこ(・)

「用途地域」と「対象となる建物条件」の位置関係が、お分かりいただけましたでしょうか?

もうダメ・・・

あたまが割れそう。

- (い)の用途地域で新築できるものは(ろ)の用途地域でも新築できる。

- (ほ)の用途地域で新築してはならないものは(に)の用途地域でも新築してはならない。

・・・ややこし過ぎませんか?

心配はいりません、ややこしい事はこの試験では考えなくても良いのです。

「新築できるもの」と「新築してはならないもの」との2つの異なる起点から、この話を追求すると混乱してきます。

ややこしい事は考えない。

押さえるポイントはココ!

手っ取り早い解答法は、用途地域の条文の”一号”に注目すること。

「〇〇地域に新築できるもの(してはならないもの)→ ” 一号”(〇)項に掲げるもの」

「一号(〇)項に掲げるもの」これを読みとることだけに全神経を集中しましょう。

用途地域の条文”一号”のなかに、対象となる建物条件(・)が含まれるかを確認する

用途地域の問題に戻ります。

別表第二 別表第二 1 .第二種低層住居専用地域内(ろ)←(い)の延べ面積600m2、高さ5m、平家建ての児童厚生施設(い)

別表第二(ろ)一号:(い)第一号から第九号までの掲げるもの

(い)の建築条件と新築できる地域(ろ)の関係。

一号より(ろ)←(い)となり、用途地域(ろ)でも新築できる。

4 .工業地域内(を)←(る)の延べ面積3,000m2、平家建てのゴルフ練習場(わ)

別表第二(を)一号:(る)第三号に掲げるもの

(る)の建物条件と新築してはならない地域(を)の関係。

一号より(を)←(る)となり、問題文にある(わ)には関係ないので、新築できる。

引用元:建築技術教育普及センター

問題文にかっこ(・)の

書き込みをしていくことで条文のかたちが見えてくるよ。

- (い)の建物条件は用途地域(ろ)一号により新築できる。

- (は)の建物条件は5階以上を新築できない。

- (ぬ)の建物条件は条文より新築することができる。

- (わ)の建物条件は用途地域(を)の一号には含まれないため新築できる。

設問は「新築してはならないもの」なので、答えは(2)でした。

用途地域は、問題文に用途地域と建物条件にそれぞれ、かっこ(・)の文字を書き込むことで条文を追いやすくなります。

法令集をカスタマイズして、手順に沿って解答することで確実に点が取れる問題となるでしょう。

気分転換しよう。

独りにしてほしい。

放課後の1コマ。

別表と政令を行き来するのが、面倒な方に向けてお伝えする”禁断のカスタマイズ”

禁断の仕込み術だよ。

5.シャー〇ンで薄く✕✕✕✕する。

試験のルールにより”早見表”となる書き込みは禁じられていますよね?

早見表をつくりたい条文3選

- 「別表第一」と「法27条の耐火建築物」

- 「別表第一」と「令115の3条」と「令19」条

- 「別表第二」と「令130条の3~」

この3点つは早見表をつくることで法規の学習が効率化できる条文の組み合わせ。

別表第二のサンプルを載せておきます。⇩(ここについては多くは語りませんので察してください。)

禁断の書き込み術

-1-e1674130690751.webp)

-1-e1674130690751.webp)

ここで紹介したのは禁断の書き込み術と呼ばれる手法ですが、ひとつだけ例外があります。

禁断の言いわけとは?

法規の”学習メモ”として書き込むのであれば、正当法だということ。

こら受験生!

別表第一に書いてある

この文字はいったい何だね?

はい!

学習メモの消し忘れです。

ダメダメ!

今すぐ消しなさい!

はい!

消しゴムで消します。

うんうん、そうか・・

学習メモの消し忘れか。

つまり、法令集に禁断のメモとは言いつつ「勉強の期間中のみ活用するメモ」にすること。

法令集を引くたびに禁断のメモを活用することで、次第に”覚えてくる”のではありませんか?

覚えてしまった結果、試験日に消しゴムできれいに消すことによりルール違反ではなくなります。

試験当日の法令集チェックにより試験員に指摘されたときの、禁断の言いわけです。

学習メモ

消し忘れちゃったよ。

いい加減にしろ!

禁断の言いわけ

「はい、学習メモの消し忘れです。」

めんどうだから、

シャー〇ンで書き込んでしまえ!

なりません!

試験規則は絶対に守りましょう。

注意!

禁断の言い訳とはいいつつ、確信犯はダメですからね。

この”禁断の手法”はすべて、あなたの自己責任で行ってください。

お疲れ様でした、まとめに入ります。

まとめ。

一級建築士試験:法令集の作り方で攻略(アンダーライン書き込み)

まとめ

法令集のセットアップは5つ

- アンダーラインは2色で使い分ける。

- 〇△✕などの記号を活用する。(防火区画)

- 別表第一をブロック分けする。(耐火建築物)

- 別表第二をカスタマイズする。(用途地域)

- シャー〇ンで薄く✕✕✕✕する。

アンダーラインの引き方

- アンダーラインから線を引き出して見出しの条文を書き込む。

- アンダーラインから線を引き出して見出しの条文まで線を伸ばす。

- 目次の見出しにあるキーワードにもアンダーライン。

〇△✕などの記号を活用する(防火区画)

| 〇 | 1項(面) |

| 〇 | 2項(面) |

| 〇 | 3項(面) |

| 〇 | 4項(面) |

| 〇 | 5項(面) |

| △ | 6項(高) |

| △ | 7項(高) |

| △ | 8項(高) |

| △ | 9項(高) |

| ✕ | 10項(竪) |

| ✕ | 11項(竪) |

| ✕ | 12項(竪) |

| ✕ | 13項(竪) |

| ✕ | 14項(竪) |

| 〇 | 15項(面) |

| 〇 | 16項(面) |

| ▽ | 17項(異) |

防火区画の攻略ポイント

| 1.面積区画・高層区画・竪穴区画 異種用途区画の種別を判断する |

| 2.〇△✕の記号を問題文に書き込む |

| 3.〇△✕の記号を頼りに 112条の探るべき場所(項)を決める |

| 4.区画ごとの条文をチェックする |

別表第一をブロック分けする(耐火建築物)

| 1.問題文にある建築物の用途を 別表第一(1)~(4)と(5)・(6)に振り分ける | (1)~(4)法27条1項 (5)・(6)法27条2項 |

耐火建築物の攻略ポイント

| 用途(1)~(4) | |

| 2.建築物の階数が3階以上の場合は「耐火建築物」 | 法27条1項 + 一号 |

| 3.建築物の階数が2階以下の場合は床面積に注目する | 法27条1項 + 二号 |

| 4.用途(1)の場合は、法27条1項四号へ跳ぶ | 法27条1項 + 四号 |

| 5.用途(4)の場合は、法27条1項三号へ跳ぶ | 法27条1項 + 三号 |

| 6.別表第一の青字メモを参考に告示へ跳ぶ | 平成27年度、国土交通省告示255 |

| 用途(5)・(6) | |

| 7.建築物の階数が3階以上の場合は「耐火建築物」 | 法27条2項 |

| 8.建築物の階数が2階以下の場合は床面積に注目する | 法27条3項(青枠は準耐火構造) |

別表第二をカスタマイズする(用途地域)

-2.webp)

-2.webp)

この書き込みは何だね?

学習メモの消し忘れです。

用途地域の攻略ポイント

- 別表第二を見ながら、問題文にある「用途地域」に(い)(ろ)(は)を書き込む

- 問題文に記載されてある「用途、階数、床面積」を法令集の別表第二から探していく

- 別表第二から令130条の3以降へ移り、(い)(ろ)(は)を追って条件を探していく

- 対象となる建物条件を見つけた後、新築できる用途地域(・)を問題文に書き込む

- 用途地域の条文”一号”のなかに、対象となる建物条件(・)が含まれるかを確認する

法規については

もう怖いものなどない。

法規の攻略法について「後半戦」本当にお疲れ様でした。

そして、ここまで読破されたあなたは強靭なメンタルと集中力の持ち主です。

アンダーラインの引き方と書き込み術をモノにして「法規は苦手」から解放されましょう。

一級建築士試験「法規を制するものは学科試験を制する」といっても過言ではありません。

諦めずに挑戦されている方たちを私たちは応援しています。

最後まで記事を読んでいただき、本当にありがとうございます!

注意点があります。

当記事は「令和6年度に施行されている法規」を取り扱っています。

法改正により、出来る限りの更新をしていきますが、最新の情報はご自身で確認して下さい。

必ずチェックして下さい。

①インデックスシールは「目次、見出し及び関連法令・条文等の指示(法令、章、節、条等の名称、番号及び掲載ページを限定とする)」しか認めない。

②条文中にしか出てこない用語などは使えない。

計算問題にチャレンジ!

-300x197.webp)

.webp)