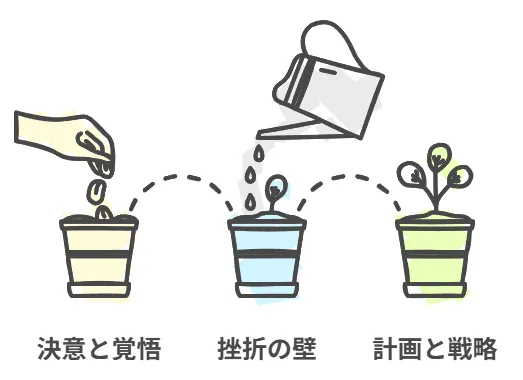

「一級建築士学科試験を独学で突破する!」

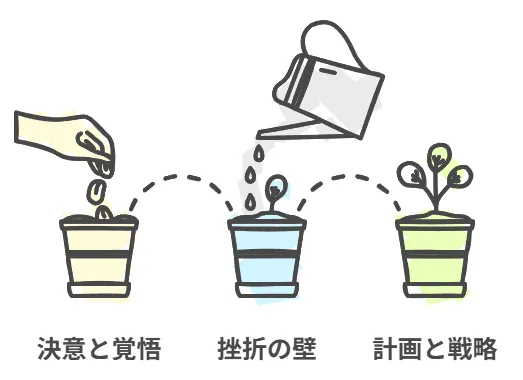

その決意とは裏腹に、スケジュールが音を立てて崩れる様子が探れます。

- 「勉強が続かない」

- 「合格までの道筋が見えない」

- 「何から手をつけていいか分からない」

スケジュール表に「×」印マークが刻まれ、不安と焦りで足踏みしていませんか?

独学での挑戦は、勉強方法が確立できないまま「挫折」の壁にぶち当たることもあるでしょう。

しかし、諦めるのはまだ早い!

一級建築士試験に合格した私が、独学に限界を感じている受験生にお伝えすること。

その壁をぶち破るポテンシャルを引き出すには、やる気ではなく「戦略」が大事なのです。

「一級建築士学科試験、独学の限界突破!」

この記事では、一級建築士試験の独学に特化した、挫折しない「スケジュール」と「勉強方法」を徹底解説します。

「一級建築士」

「独学」

「スケジュール」

こんな人におすすめ!

- スケジュール管理が苦手な人

- 効率的な勉強方法を見極めたい人

- モチベーションの維持に不安がある人

- 科目別に攻略法を追求したい戦略思考の人

- 一級建築士を独学で目指している意志の強い人

そろそろ始めようかな?

記事のメニュー

この動画を YouTube で視聴

一級建築士試験:独学の学科対策スケジュール(準備編)

一級建築士試験を独学で突破!

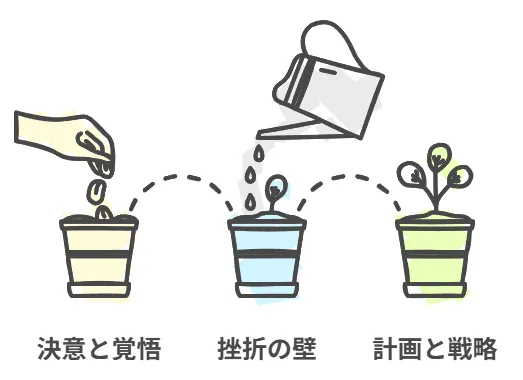

独学を決意したものの、不安要素は尽きることがありません。

- 「一級建築士を独学なんて無謀すぎる」

- 「独学で始めてみたものの、勉強方法が分からない」

- 「本当に最後までやり抜けるのか?モチベーションに不安がある」

これらの不安は多くの独学受験生が抱える悩みであり、その背景事情は人によって色々です。

その中には、「伝説の人になりたい!」という強い野心から、自ら「いばらの道」に突き進む、独学チャレンジャーが存在するかもしれませんね?

うおおおお!

独学スピリッツが震えている。

一級建築士試験に合格できる「独学勉強法」を知りたい方はこちら!

独学の方にオススメ!

一級建築士試験:独学合格への道

「見えないから恐ろしい、でも正体を知ってこそ、新たな景色が見えてくる」

このような試練を乗り越える鍵は「とりあえず頑張る」という曖昧なものではありません。

必要なのは、やる気の起動スイッチ、やる気の製造マシーンのような機械的な「戦略」なのです。

合格への道筋を明確に描きつつ、一歩一歩着実に前進するための「心が折れない仕組み」を築くこと。

それこそが、「一級建築士試験を独学で突破!」するための、独学スピリッツの真の秘訣といえるでしょう。

1時限目

この動画を YouTube で視聴

まずは準備運動

一級建築士独学の学科対策のスケジュール感とは?

「決意の先に必要な学習時間の現実」

一級建築士試験は、建築という専門分野の幅広い知識を問われるもの。

まさに「建築界の登竜門」とも呼べるハイレベルな超難関試験といえるでしょう。

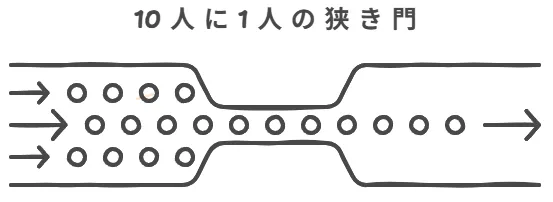

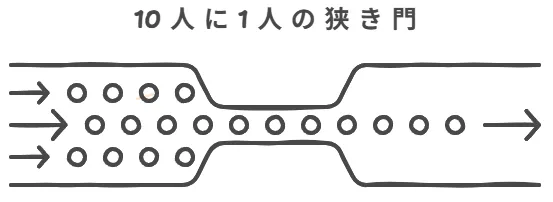

その合格率は例年15%前後という数字が示すように、10人が挑戦しても合格できるのは1人です。

しかもそれは、一般庶民との戦いではなく、受験資格を有する一定以上の知識又は経験を持っている戦士たちを相手にしての話です。

あちあちあっち!

火花が散ってくる。

「もう一度いいます。10人が挑戦しても合格できるのはわずか1人」

この重い事実は、初めて受験に挑戦する方にとっては、非常に厳しい現実として立ちはだかります。

想像してみてください。

- 朝の通勤タイムで参考書を開く。

- 昼休みの短い時間に過去問を解く。

- 夜遅く帰宅してから机に向かう日々。

それでもなお、合格には最低でも1,000〜1,500時間という膨大な学習時間が必要とされています。

想像つかない

数字だけを見れば途方もない時間ですよね?

これは週5日、毎日3〜6時間の勉強を「約1年間続けるスケール」に相当します。

忙しい社会人や家庭を持つ人にとっては、これだけのまとまった時間を日常生活から絞り出すこと自体が、まさに一つの大きな障壁なのです。

「少数派だからこそ価値がある!あなたもその一人になれる」

伝説の男になるぞ!

難易度のインフレ × 底の見えない対策

多くの独学生が陥る最初の落とし穴とは?

それは「休日を返上し、平日のちょっとした隙間時間で行けるだろう」という甘い見積もり。

しかし現実では、国家試験の年々の難易度が「物価上昇のようにインフレしていく」傾向にあります。

10年前、20年前の試験制度で一級建築士資格を取得した先輩方の「昔話」を鵜呑みにしてしまうと、現在の試験レベルとの深刻なギャップが生まれるのです。

何も知らずに独学で始めては見たものの、想像以上に勉強時間が足りず、結果的に試験の出題傾向に対応できないまま本番を迎え、「新出問題ラッシュ」の洗礼を受けては「また来年頑張ろう」のマインドリセット。

やっちまった。

「昔の武勇伝は物差しにならない、現代の相場と多様化を武器に戦略を練ろう」

独学のネガティブ・エピソードを語ったところで、ここからは未来に気持ちを切り替え、現在の物差しに合ったスケジュール感で話を進めていきましょう。

気持ちを

切り替えましょう。

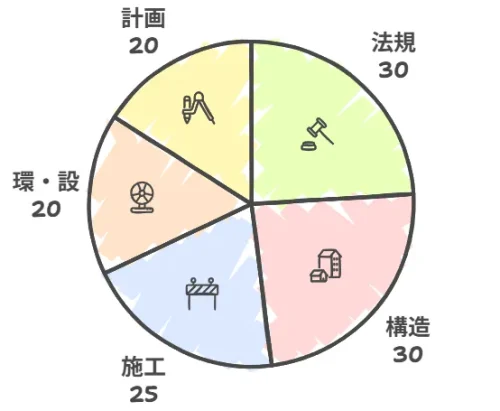

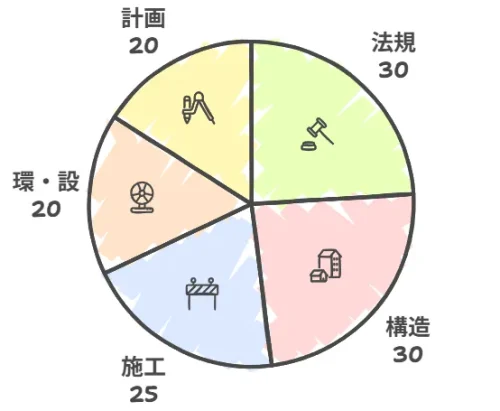

科目ごとの学習時間割りと科目ごとの特性

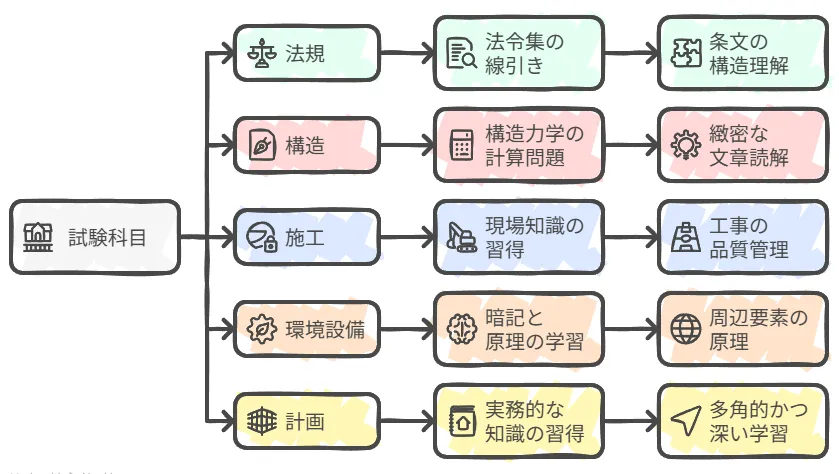

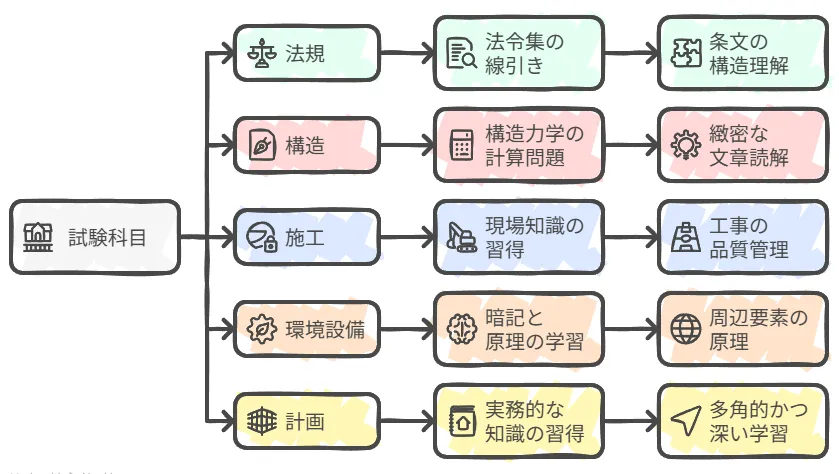

一級建築士学科試験の科目は「計画・環境設備・法規・構造・施工」

主に5つの専門分野に分けられ、それぞれにおいて全く異なる特性と学習アプローチが要求されます。

ここでは、科目優先度の高い「法規→構造→計画・環境設備・施工」の順序で説明しましょう。

まずは敵を知ること。

一級建築士学科試験の学習アプローチ

「法規」:250時間以上

「建築基準法や都市計画法など、建築のルールをつかさどる分野」

一級建築士の学科対策は「法規で始まり法規で終わる」それくらい重要な科目といえます。

法令集の条文には、「〜は」「ただし」「~なければならない」かっこ( )書きなどがありますよね?

その主語や接続詞、結論の一文に注意を払い、条文の文言をただ眺めるだけでなく、文章構造がどのように成り立っているかを見ることが大切です。

法令集の分厚いページを行き来しながら、時には頭を抱えるような複雑な条文解釈に向き合うことになるでしょう。

とりあえず、

法令集と仲良くなろう。

「構造」:250時間以上

「建築物の骨組みを理解する、極めて理数系思考の論理的な分野」

計算問題が多く出題され、図の読み取り、構造力学の公式を問題に適用する力が求められます。

鉄筋コンクリートの応力から鉄骨の接合部の設計まで、エンジニアのように緻密な読み取りと向き合う姿勢を試される分野です。

・・拒否反応が・・

「構造力学への情熱を体内に宿し、執念と探求心で、丁寧に克服していく」

構造の計算問題では、軽快に電卓を叩く音が深夜の勉強部屋に響くことでしょう。

本試験では使えないよ~

「計画・環境設備・施工」:各150時間以上

「建築思想や建築背景を踏まえ、実務を絡めた現場力を問われる分野」

これらの分野は暗記中心でありながら、建築現場の実務的な知識や細部計画が含まれるもの。

特に施工科目では?

コンクリートの打設方法から養生環境や型枠を取り外す強度の目安、さらには仕上げ材の選定や詳細な寸法値まで、建物を作るプロセスの全体像を知る必要があります。

現場写真を見ながら施工手順をイメージし、断面図を読み解きながら要領や収まりを理解する。

そういった、多角的かつ膨大な学習密度が求められます。

お手上げでございます。

コラ!音をあげるな!

独学冒険のフィールドは広くて底が見えない

- 一級建築士学科試験の科目は「計画・環境設備・法規・構造・施工」

- 科目の優先度に並べ替えると「法規→構造→計画・環境設備・施工」

一級建築士学科対策は、科目ごとに別々の対策をするようで、それぞれが繋がっている部分もあります。

まるで、5つの異なる言語を同時にマスターするような醍醐味があるといえるでしょう。

ペンタリンガル!?

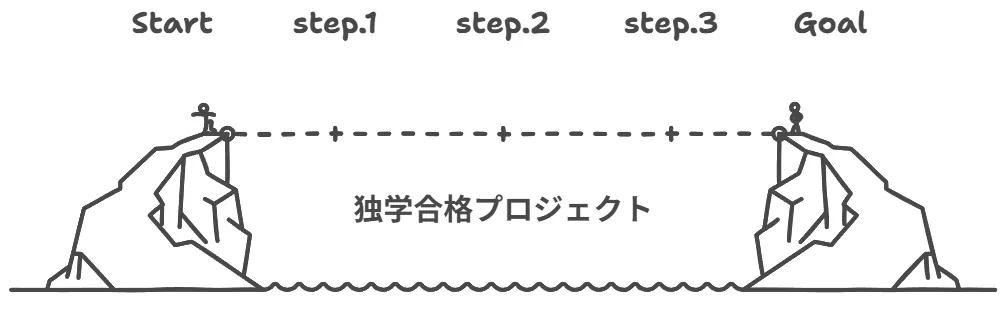

独学の具体的なスケジュール例について

ここで、独学1年計画で1日3時間、週5日学習した場合の現実的な配分例をご紹介しましょう。

独学合格への道筋を照らした「独学合格プランの施工計画書」として参考にして下さい。

建築だけに工事に例えるつもりかな?

「この記事では、独学プロジェクトを建築工事のようにお伝えします。」

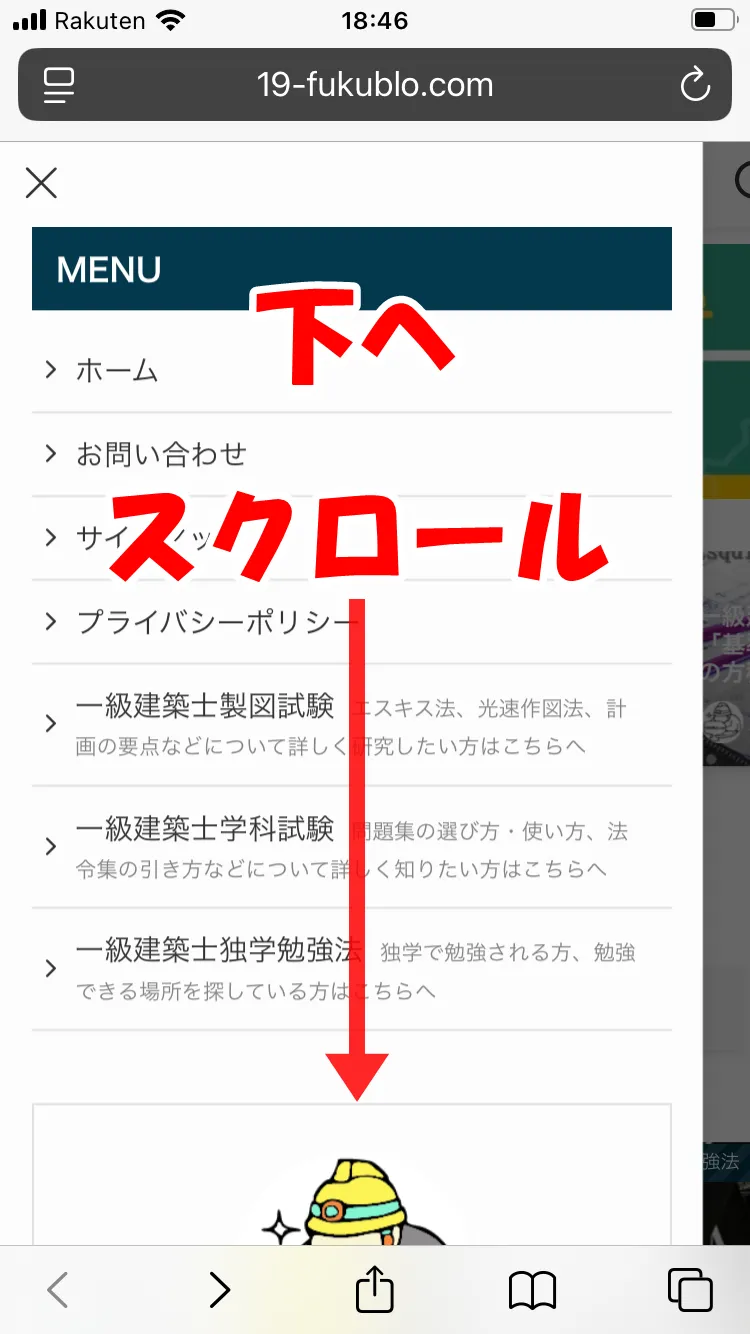

スマートフォン等でご覧になる方は、本体をヨコ向きにすることで一覧表が見やすくなります。

| 科目 | 週の学習時間の目安 | 具体的な内容例 |

|---|---|---|

| 法規 | 約7時間 | 条文構成の把握、条文と注釈条文の理解、過去問の演習 |

| 構造 | 約7時間 | 構造力学の基礎練習、公式の実践的理解、文章問題の演習 |

| 施工 | 約4時間 | 施工手順の暗記、細部と寸法値の把握、過去問による演習 |

| 環境設備 | 約4時間 | 色彩・音響・照明・換気などの仕組みを過去問で理解、習得 |

| 計画 | 約4時間 | 設計理論・建築物の実例を学習、単語や数値を過去問で習得 |

あくまでも目安です。

科目別の必要な1週間当たりの時間配分

この時間目安を見て「こんなに時間が必要なのか?」と思われるかもしれません。

また、独学の既受験者から見ると「ぜんぜん足りない!」と突っ込まれるかもしれません。

独学設計において重要なのは、科目の理解度に合わせて「いつまでに何をどのようにやるか?」

具体的な計画を立て、工事現場の進ちょく管理のように、こまめにスケジュールの調整を図ることです。

こまめに調整と管理だね。

収まりの寸法を知ろう。

「遅れは即座に修正、建築現場のスピード感で学習も工程も管理する」

- 通勤時間の電車内で問題集を読む。

- 昼休みのオフィスで構造力学の問題を解く。

- 週末の図書館で集中的に過去問演習に取り組む。

日常の生活リズムの中に、確実に「勉強時間を埋め込んでいく」ことが成果の秘訣なのです。

まずは心を鎮めよう。

この動画を YouTube で視聴

一級建築士独学の可能性は?独学の壁を壊すマインドセット

マインドセット

「独学で一級建築士に挑戦するのは無謀?合格は夢物語?」

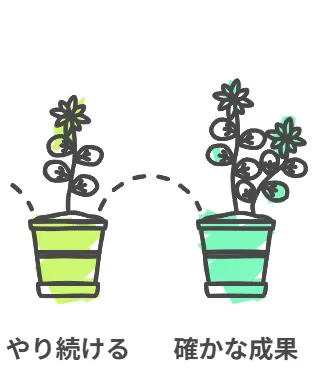

そんな諦めの声が聞こえてきそうですが、独学で学科合格を掴む強者たちは確かに存在します。

彼らは勉強好き、若しくは実務経験者かもしれませんが、時間や環境は誰しも「有限」であること。

ごく普通の学生や社会人たちが、強固なマインドセットと練られた戦略によって、この難関試験に挑んでいるのです。

一級建築士・独学合格への道

「やみくもな努力より、戦略的な学習が勝利への一歩となる」

合格した人達に共通するのは、勉強の「量」だけでなく「質」への徹底的なこだわりと、合格への明確な「戦略」を持っていること。

ガンガンいこうぜ!

戦略は?

「安全第一」

- 未知の領域に踏み込み、解読不能に陥ったとき

- 構造力学の問題に疲れ切った頭で向き合っているとき

- 週末を返上して法令集を探し回って条文と格闘しているとき

そんな瞬間にも彼らは自分の「なぜ」を思い出し、再び立ち上がるきっかけを持っているのです。

「なぜ、ここまでして一級建築士を目指すのか?」

・・という根本的な動機を見失わない「環境」を整えているのです。

独学プロジェクトの

まさに安全衛生管理だね。

モチベーションを刺激する!

合否の結果を「見える化」する

「モチベーションの低下」

これは独学生が必ず直面する最大の敵です。

予備校に通っていれば、講師の励ましや同期との切磋琢磨がありますが、独学生はすべてを一人で乗り越えなければなりません。

だからこそ、自分の「なぜ、勉強するのか」という根本的な目的を言語化し、いつも目に見える形で確認できるよう「見える化」することが初めの一歩となります。

自分に問いかけてみよう。

なぜ・・なぜ私は、

一級建築士を目指すのか?

なぜ、独学合格ために

私が工事の指揮をするのか?

この動画を YouTube で視聴

見える化

例えば、以下のような明確な対比表を作成し、デスクの前に貼っておくのはどうでしょうか?

運命の分かれ目です。

| 合格したときに得られるもの | 合格できなかった場合に失うもの |

|---|---|

| 年収アップの可能性 | これまで費やした時間と労力 |

| 設計事務所への転職チャンス | 建築家としてのターニングポイント |

| 家族や同僚からの尊敬と信頼を得る | その年の「青春」と「夏の思い出」 |

「得るもの」vs「失うもの」

その差は?

この対比を毎朝ヤクルトを飲みながら眺め、夜寝るまえに目に焼きつけましょう。

「諦めた瞬間、今までの努力が全て無意味になる恐怖を粘りに変える」

そうすることで、勉強のつらい瞬間にも「ここで止めたらすべてが水の泡になってしまう」という覚悟と決意が、心の支えとして蘇ってくるのです。

独学成長記録

やる気をつなぐ小さな目標設定

人の心理として、遠すぎる目標は時として重荷になり、モチベーションを削ぐもの。

「本試験まであと300日」そんな数字を見るだけで、やる気が遠くなってしまいそうですよね?

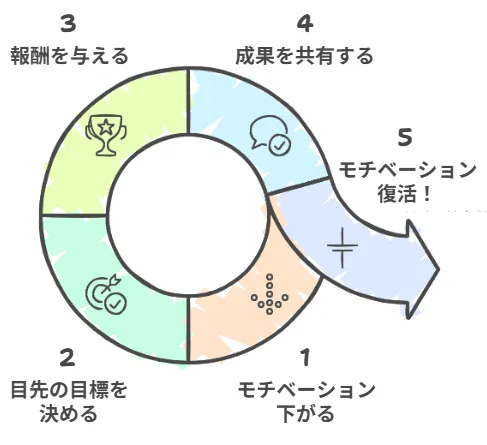

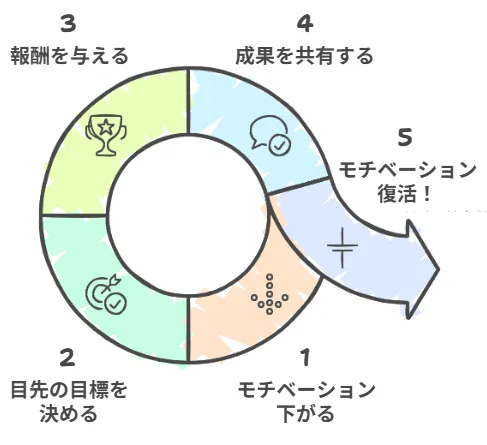

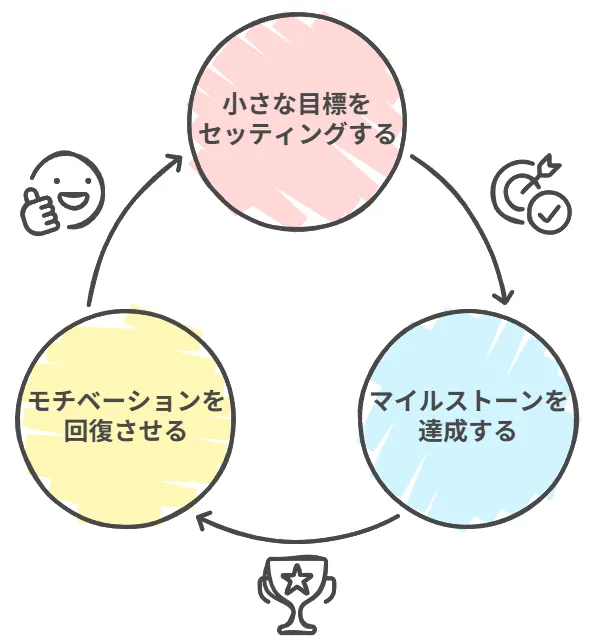

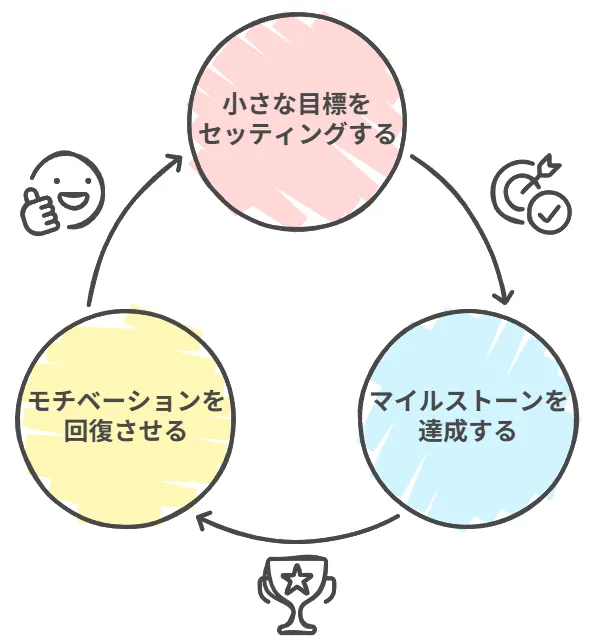

だからこそ、学習スケジュールの途中に小さな目標、いわゆる「マイルストーン」を設定し、やる気をバトンリレーのように繋ぎながら、小さな成功体験を繰り返すことが有効なのです。

「建築工事に工程があるように、日々の学習にも工程をつくり、ひとつひとつの工程を目標にする」

目のまえの作業に徹するのだ!

例えば

- 今週は確認申請について法6条の条文をひも解く

- 今月は過去5年分の構造力学の計算問題をすべて解く

- この3日間で3大建築家の代表作品を7個メモにまとめる

- ル・コルビュジェ(サヴォア邸、ユニテダビタシオン、国立西洋美術館)

- フランク・ロイド・ライト(カウフマン邸( 落水荘 )、帝国ホテル旧館)

- ミース・ファン・デル・ローエ(ファンズワース邸、バルセロナパビリオン)

テストに出るよ!

工程ごとに具体的で達成可能な小目標を設定し、クリアするたびにちょっとした「報酬」をつくる。

建築作品の見物がてら、好きなコーヒーを飲み、SNSで成果を発信して「いいね!」をもらう。

これは決して、自分への甘やかしではありません。

長期戦を乗り切るための、極めて科学的に基づいたモチベーション・ケアなのです。

皆さん、私に少しずつ

いいね!を分けて下さい。

モチベーション・サイクル

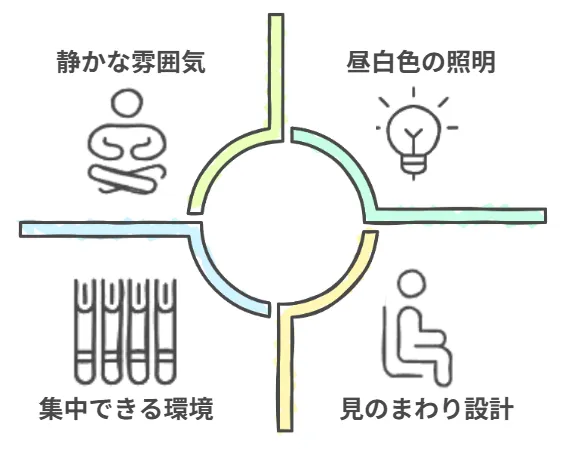

誘惑の排除と集中できる環境の整備

スマートフォンから響く通知音、SNSの誘惑、YouTubeなどの娯楽コンテンツ。

時代と共に多様化が進む一方で、現代社会は集中力を削ぐ誘惑で満ち溢れていますよね?

はい、夢中です。

「はい、夢中です。」じゃない!

これらの誘惑物を明確にリストアップし、勉強時間中は物理的に距離を置くこと。

最近では「Forest」や「AppBlock」といった、勉強中に他のアプリを使えなくするツールも登場しており、デジタルデトックスによる環境が整備できるのです。

スマホを別の部屋に置く、WiFiを切る、通知をすべてオフにするといった小さな準備の積み重ねが、集中力という貴重な資源を守ることにも繋がります。

誘惑を封印!

あなたはどっちに進む?

- 「誘惑との距離が近くなるほど、合格への道は遠くなる」

- 「誘惑との距離が遠くなるほど、合格への道は近づいてくる」

また、家族や友人には「この時間帯は建築士試験の勉強中」と明確に伝える。

物理的な距離だけでなく、心理的な「邪魔されない」安心感こそが、深い集中への入り口となるのです。

息抜きとの距離を考え

クリアランスを確保する。

そろそろ集中しよう!

最適な集中状態を作る身の回り設計

「単独こそ最大の武器、設計者としての視点で集中環境を作る」

デスクライトの明るさは500~1000ルクス程度が最適とされています。

暖色系の光はリラックス効果がありますが、集中作業には昼白色(5000K程度)が最も効果的。

「タスクアンビエント照明」

天井照明だけでなく、手元を直接照らすデスクライトの併用により、目の疲労を大幅に軽減できるので、設計者として知っておきましょう。

テストに出るよ!

学習環境の最適化

- 机の高さ: 70cm~75cm

- 椅子の座面の高さ: 40cm~45cm

- 差尺(机の高さと椅子の座面の高さの差): 25cm~30cm

椅子の高さは足裏全体が床につき、背筋を伸ばした状態で、肘と膝が90度になる高さにする。

テストに出るよ!

座布団を持参して椅子に敷けば、腰痛になりにくく身体への負担が減ります。

長時間の学習でも疲労が蓄積しにくい体勢を整えることで、集中力の持続時間が格段に向上するのです。

完全な静寂は、時として集中を妨げるもの。

自然音(雨音、波音など)を小音量で流すことで、外部の雑音をマスキングしつつ、集中しやすい音環境を作ることができます。

自分の世界♫、世界♫

単語、公式、数値、Yo!

そこで・・

集中できる音声が収録されているポモドーロ系タイマーアプリを次の見出しで紹介しましょう!

この動画を YouTube で視聴

一級建築士独学の学科対策に必要な勉強時間とオススメ教材

教材を手に入れよう。

最大1,500時間の学習時間をどう確保するか?

この数字だけを見れば、気が遠くなる途方もない時間の量です。

しかし、この時間の量は単なる目安に過ぎません。

あなたの過去問知識のベースライン、「戦略」や学習効率、そして「環境」によって大きく変わります。

戦略、環境、

あとはやる気次第か?

コマ切れ時間を活用したスケジュール例

- 毎日の通勤時間30分×往復で1時間

- 昼休み30分、帰宅後2時間、これだけで平日3.5時間

- 週末にまとまった時間6時間を確保できれば、3.5×5+6=週23.5時間

- 連休を返上して勉強時間に充てると、年間1,500時間近い学習時間を生み出せるのでは?

重要なのは、質の高い学習環境を整え、限られた時間を最大限に有効活用すること。

スケジュール通りに進めないのは「時間がない」のではなく、「時間の使い方を最適化していない」だけかもしれません。

時間の最適化

ホントに時間がない?

オススメ教材とその戦略的活用法

「道具選びで職人の型が決まる、教材選びは独学職人の運命線!」

現代の独学生にとって幸運なこと、今の時代では有能で利便性の高い学習教材が豊富に存在すること。

ここでは、多くの独学生が愛用しているオーソドックスな教材を厳選してご紹介します。

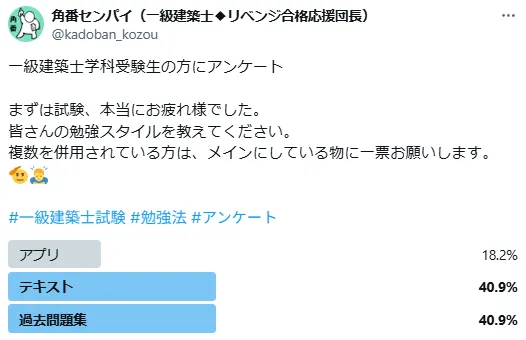

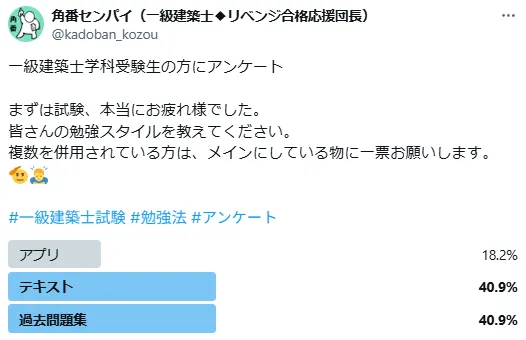

アンケート結果(参考として)

アイテム選び

スマート学習の時代到来!

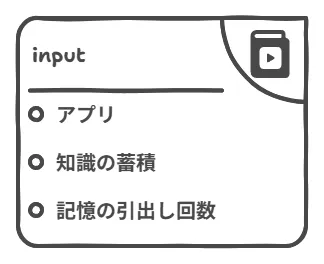

「合格ロケット」

科目別に収集された問題データベースで、苦手分野を集中的に攻略できる。

間違えた問題は自動的に「要復習リスト」に蓄積され、弱点の「見える化」が実現します。

「スタディング」

動画解説とテキストが一体化した革新的な「学習システム」

スキマ時間を活用して問題演習も可能に、初心者に分かりやすい段階的な学習プログラムが特徴です。

「TKoffice+一級建築士暗記カード」

暗記に特化したアプリで、用語や数値の記憶定着に威力を発揮する。

通勤電車の車内でも、出張先での待ち時間でも、スキマ時間での記憶の出し入れが繰り返せます。

期間限定、15%OFFキャンペーン中!

「日建学院テキスト」

建築業界での長年の実績を持つ日建学院のノウハウが凝縮されている。

特に施工分野の記述が詳細で、現場感覚を養うのには最適といわれています。

「総合資格学院のテキスト」

過去出題範囲をコンパクトに網羅した、まさに独学生の「バイブル」

図表やイラストも豊富で、抽象的な概念も視覚的に理解できる作り込まれた教材です。

「TAC出版の建築士試験対策シリーズ」

試験範囲だけでなく、社会人向けに実践的な解説も充実している。

実務での経験が浅い方でも、実際の建築現場をイメージしながら学習できると言われています。

優しいテキストがオススメ

この動画を YouTube で視聴

「日建学院の過去問題集」

過去20年分以上の問題を収録しており、解説も充実している。

解説はテキストが要らないくらいに詳細で、単なる暗記ではなく整った情報として知識をさらに深めます。

(私も独学やっているときに使ってました。)

出題傾向の分析と対策にも繋がり、本試験で対面する「デジャブ体験」に期待したいところです。

・・・あれ?

君とはどこかで会ったことがあるね。

オススメの過去問題集

法令集のオススメはこちら!

もう少し紹介させて!

「ポストイット、付箋」

重要なポイントを小さくまとめて書き込み、問題集やノートに貼って鮮やかに彩る。

モチベーションが上がらない時でも「とりあえず付箋メモから」ということで、勉強を始める「取っ掛かり」としても働きます。

色分けによる分類

赤:重要事項、青:計算公式、緑:暗記項目など、欲しい情報が分類されて学習が効率化するでしょう。

「ポモドーロ系タイマーアプリ」

「25分集中+5分休憩のサイクル」を繰り返すことで、丁度よい集中力を持続させる。

集中できる音声が収録されている事もあり、音がないと没頭できない方はぜひ活用しましょう。

「鉛筆で文字を書くカリカリ音」を流せば、本試験の雰囲気と時間配分の感覚を養うのにも最適です。

25分マッチ始め!

オススメのタイマーアプリ

期間限定、15%OFFキャンペーン中!

迷われている方へ

教材選びの黄金ルールと使い分け

教材選びは、まさに建築における基礎方式の選定のように重要なこと。

- 5科目全体をまんべんなく押さえる「直接基礎」

- 特定分野を深く掘り下げて支持層を捉える「杭基礎」

- 苦手分野の脆弱さを強固なものに固める「地盤改良方式」

「解説がわかりやすい」「繰り返し使いやすい」「進ちょく管理がしやすい」この3つを満たす教材こそが、学習効率に大きく貢献します。

この3原則、

けっこう大事です。

余談ですが、建築安全の3原則は

整理整頓、点検整備、標準作業の3つです。

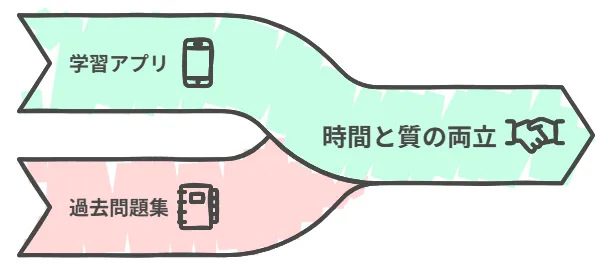

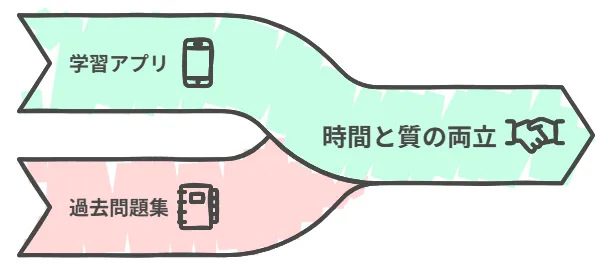

ハイブリッド学習法

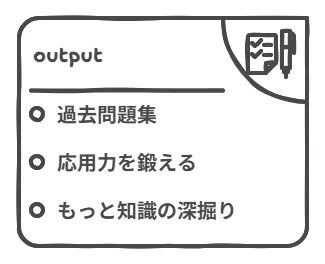

また、アプリによる「インプット」と紙教材による「アウトプット」を循環させることで、お互いの強みを組み合わせた「スキマ学習」と「知識の定着」が両立します。

通勤スキマ時間はアプリで基礎知識を蓄積し、週末の集中学習では問題集で応用力に展開する「ハイブリッド学習法」が、現代の独学生にとって最もタイムパフォーマンスに優れた学習スタイルと言えるでしょう。

おやおや?

新しい言葉で出たね。

学習スタイルは過去問題集がメイン、テキストは辞書として使う

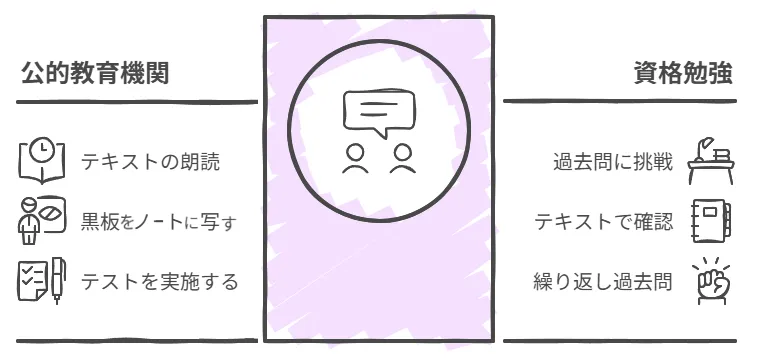

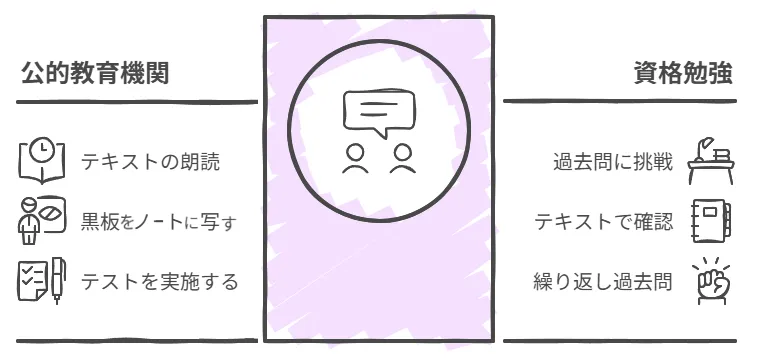

独学生が陥りがちなのは、「教科書の朗読をした後にテストを実施する」やり方に縛られること。

これは、日本の公的教育機関の学習方式によるもので、社会人になってもその記憶が残っているのです。

行きつく取り組みが「過去問対策」であれば、テキストを最初から最後まで読む必要はありません。

社会人の資格取得という明確な目的を示すのであれば、真逆の学習スタイルが正規ルートとなります。

結局は逆なんだね・・

スタート地点が異なるだけ。

学習アプローチの違い

「先に過去問を解き、分からない部分をテキストで調べる」

過去問で出会った知識を、テキストで深掘りして理解を確実なものにする。

この実戦的アプローチこそが、限られた時間で最大の効果を生み出す王道戦法なのです。

まさに王道戦法なのだ!

一級建築士試験:独学の学科対策スケジュール戦略と勉強方法

独学スピリッツ

「独学という道のり」それはまさに一人きりの長い旅路です。

予備校のように決められたカリキュラムや講師の指導もなく、同期との励まし合いもありません。

独学生には「いつまでに何をやるべきか?」この視点が抜けがちです。

だからこそ、計画的なスケジューリングと「やるべきことを見える化」する。

それを日常サイクルに埋め込んで実施することで、確実に合格というゴールに近づくことができるのです。

やること見える化

一級建築士試験に合格できる「独学勉強法」を知りたい方はこちら!

気合い入れるぞ!

独学合格プロジェクト

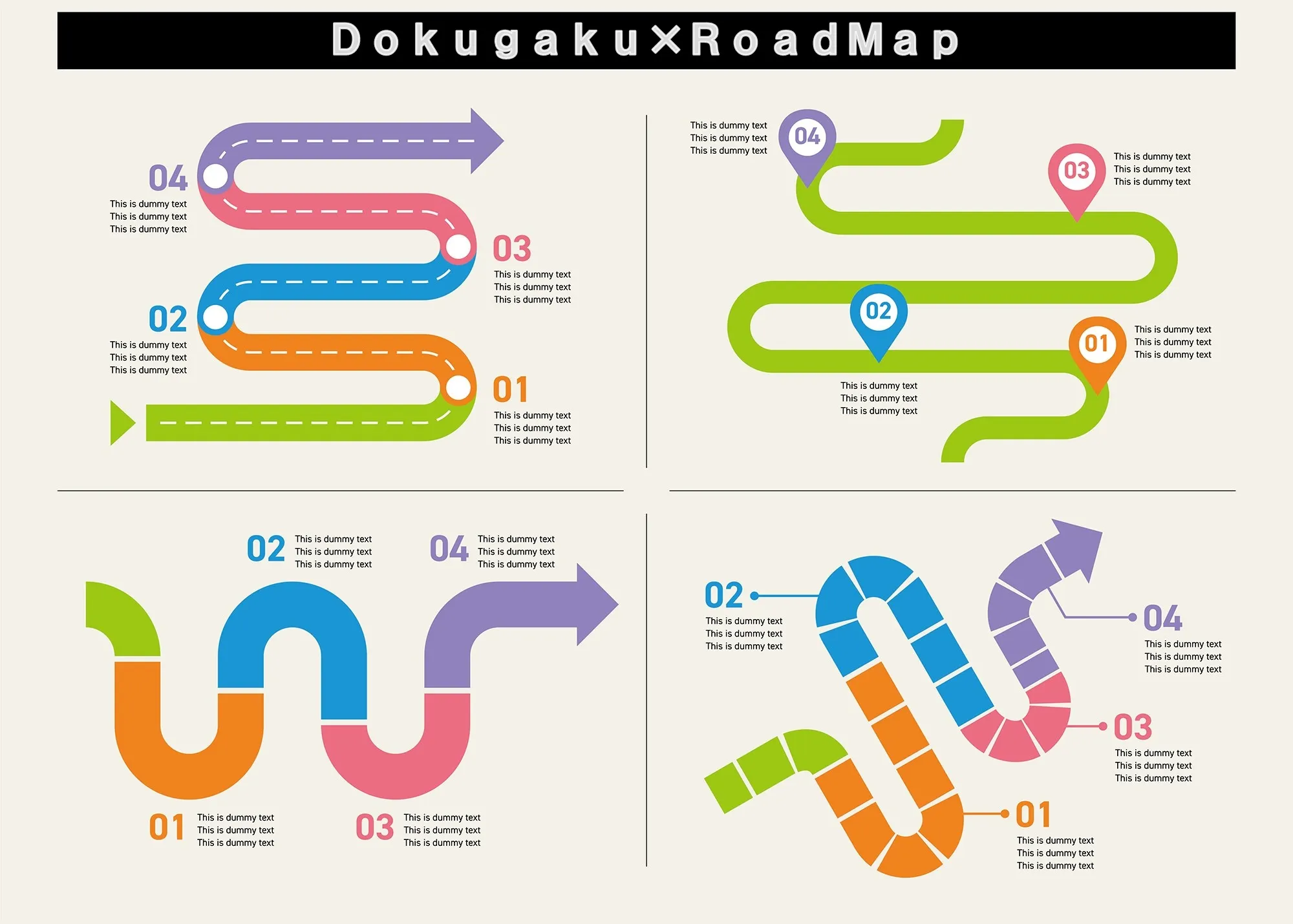

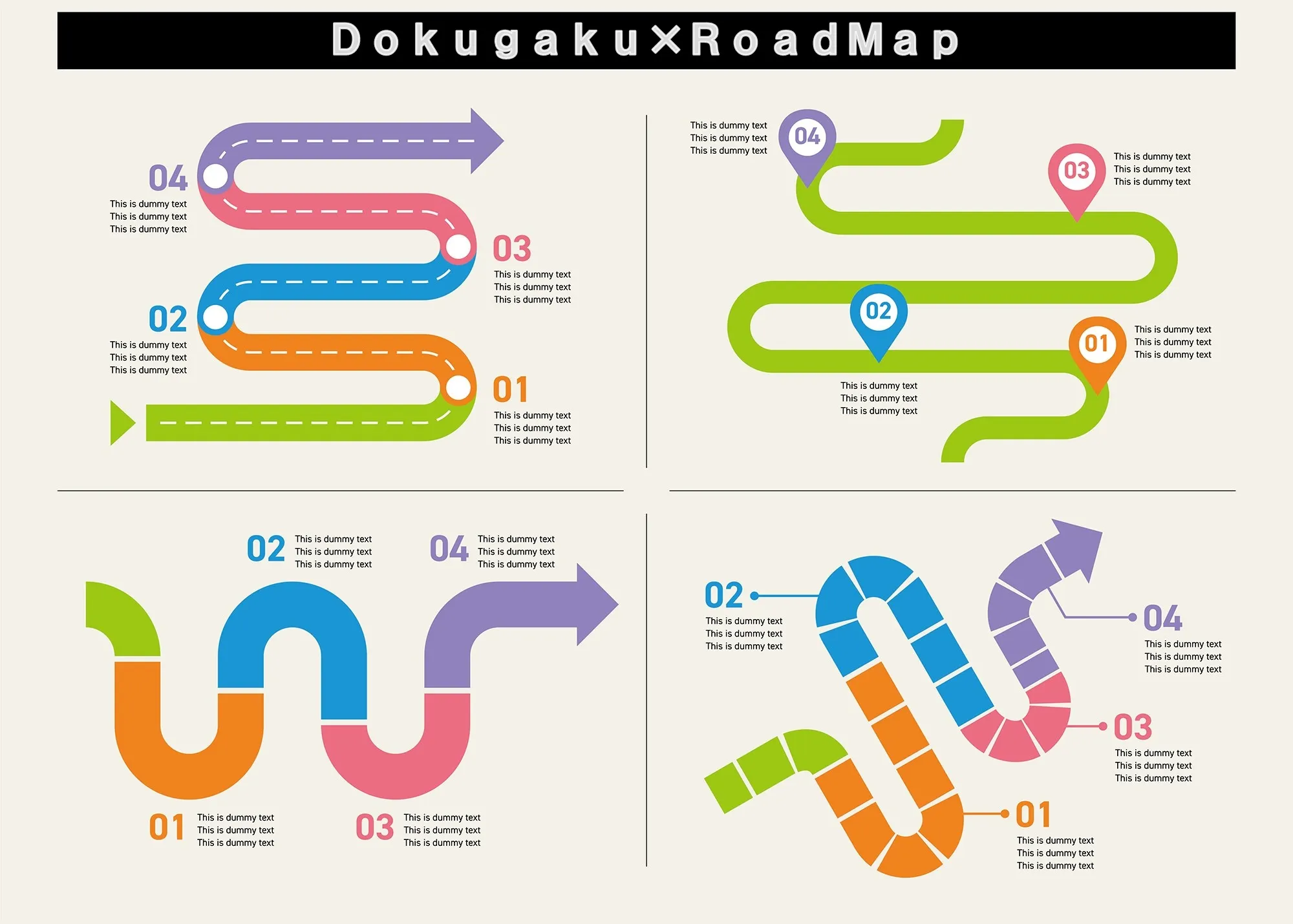

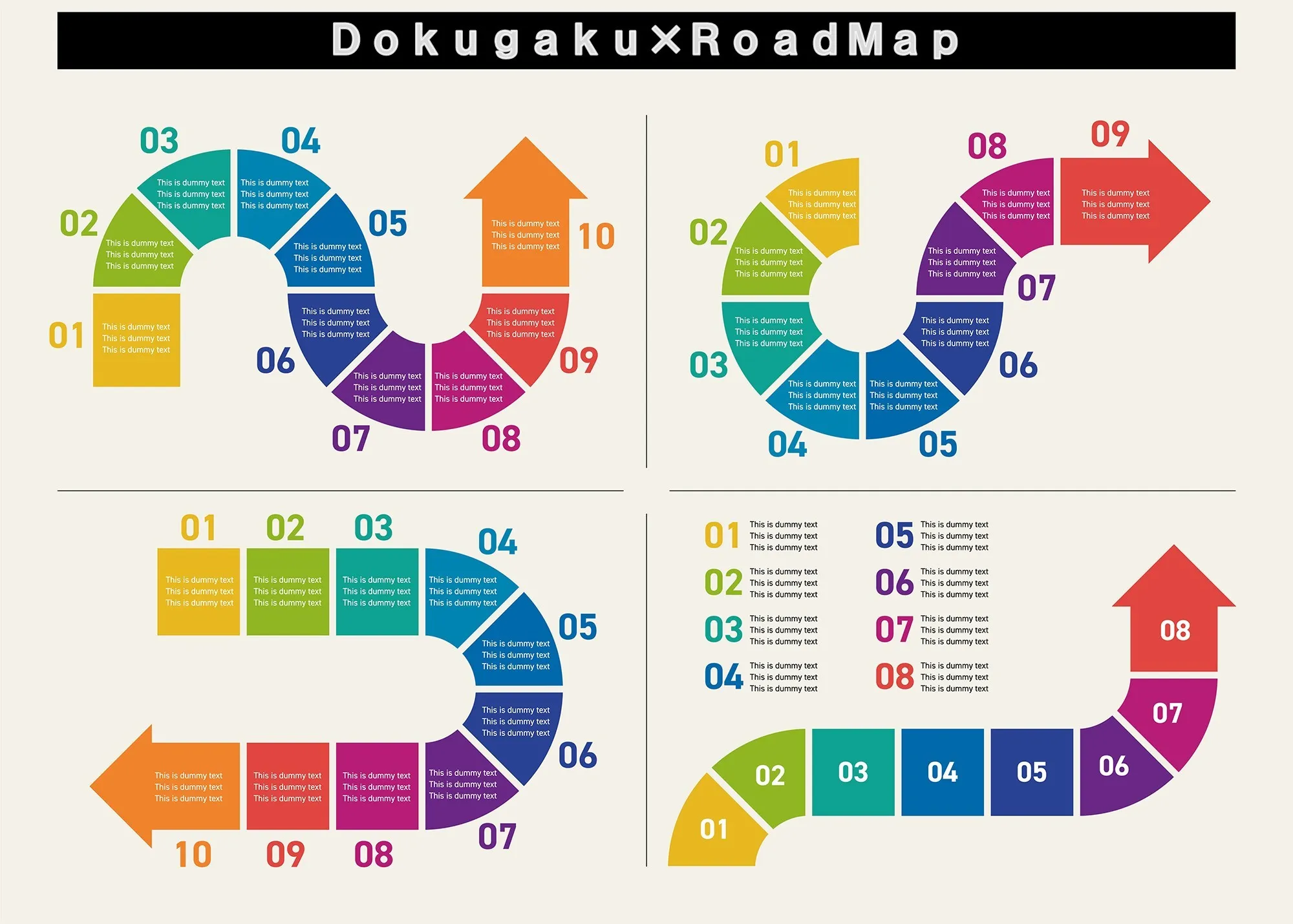

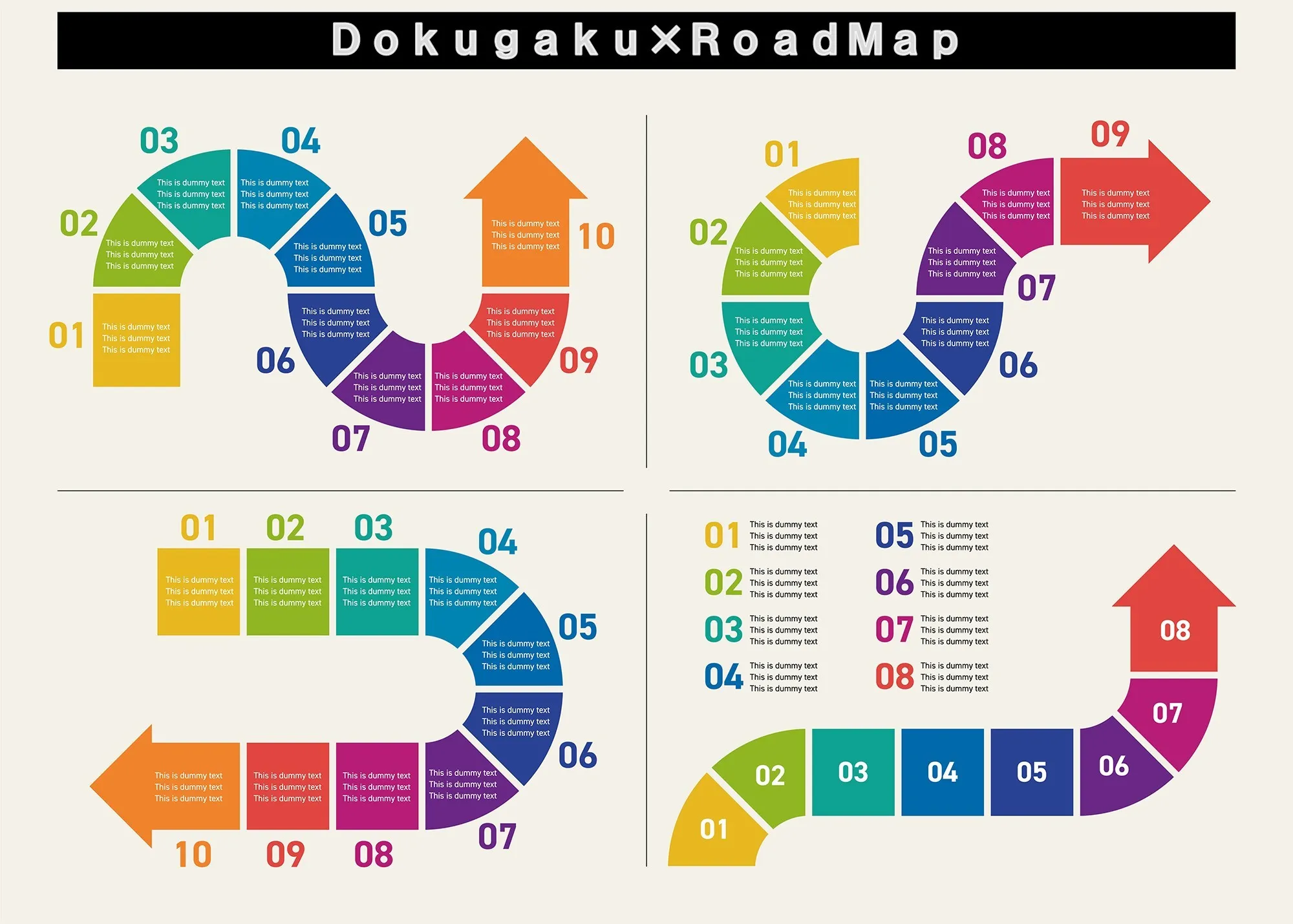

一級建築士試験のスケジュールの立て方と成果に導くロードマップ

「いつまでに何をやるのか?」「どのツールを使って進めるのか?」

ここからは本格的に、学習スケジュールの立て方、勉強を始めるための心構え、そして過去問演習のコツまで、具体的な手順を詳しく解説していきます。

ここからが本番だね。

「施工計画書なしの現場は働かない、工程を見える化すれば、迷いなく前進できる」

独学建築の施工計画書のように、一つ一つの工程を明確にして、着実に「独学プロジェクト」を組み上げていきましょう。

独学プロジェクト

一級建築士学科試験、独学突破ロードマップ

- 現状を理解する

- 合格に必要な学習時間は「1,000〜1,500時間」

- 法規と構造は配点が高く、基準点クリアの鍵を握る。

- 学習環境を整える

- 予備校のテキストと問題集を優先的に入手する。

- 法令改正に対応した法令集を入手して線引きする。

- スケジュールを立てる

- 試験日から逆算し、月単位、週単位の学習計画を立てる。

- 学問習得に時間を要する法規と構造の基礎固めから始める。

- 過去問を活用する

- 過去問を解き、テキストで調べる。

- 過去問題集を最低3周以上、繰り返し解く。

- 一度に理解しようとせず、回数ごとに理解を深める。

- 学習効率を追求する

- 通勤などのスキマ時間には、学習アプリで知識をインプット。

- 週末のまとまった時間には、紙の教材に書き込みアウトプット。

- 過去問演習と並行して、法令集の線引きやインデックスを付ける。

- 弱点を徹底的に克服

- 模擬テストで自分の弱点を洗い出し、対策する。

- 配点の高い法規と構造は、特に力を注いで強化する。

- 応用力を養い訓練する

- 過去問の単なる暗記ではなく、多角的に追及する。

- 解説文を自分の言葉に置き換え、説明できるようにする。

- 本番へのシミュレーション

- 試験1ヶ月前からは、アウトプット中心の学習スタイル。

- 模擬テストで時間配分と思考戦略を立てて、本試験に備える。

ゴールから逆算して計画を立てる

独学プロジェクトは、本試験日というゴールから逆算してスケジュールすることが前提です。

カレンダーの前に座り、試験日に赤いマルを付けるその瞬間から、あなたの合格への逆算カウントダウンが始まります。

ゴールから逆算!

電池が持つかな?

例えば試験まで、残り300日あるとしましょう。

これを見て「まだまだ時間がある」と安心するか「もう300日しかない」と危機感を煽るか?

- 300日を週単位で考えると約43週間

- 1週間を25時間学習すると仮定すると、総学習時間は約1,075時間

1000時間超え!

目標の1,500時間には不足しますが、試験直前期になるとプレッシャーが掛かります。

その重圧により、学習時間が徐々に増えることを見越せば、到達可能な数字といえるでしょう。

もとより、他の受験生もラストスパートを掛けるので何とも言えませんが、クラウチングの時期を5月頃に早めれば、十分戦える領域に達することも不可能ではありません。

よーい!

ドン!

2時限目

学科試験の科目別配点

目指すべき学科突破ライン!

| 合格基準点 | 配点 (満点) | |

| 学科Ⅰ:計画 | 13点 | 20点 |

| 学科Ⅱ:環境・設備 | 13点 | 20点 |

| 学科Ⅲ:法規 | 18点 | 30点 |

| 学科Ⅳ:構造 | 18点 | 30点 |

| 学科Ⅴ:施工 | 15点 | 25点 |

| 総得点 | 概ね90点 | 125点 |

科目別配点と戦略的優先順位

科目順

- 計画(20点)

- 環境・設備(20点)

- 法規(30点)

- 構造(30点)

- 施工(25点)

優先順

- 法規(30点)

- 構造(30点)

- 施工(25点)

- 環境・設備(20点)

- 計画(20点)

対策の優先順位

- 法規(30点):配点が大きく、法令集持ち込み可能で得点源になる。

- 試験時間が足りなくなる傾向が強いので、検索のスピードも鍛える。

- 構造(30点):計算問題が7、8問出題され、対策すれば確実に取れる。

- 施工(25点):暗記中心で対策しやすく、試験時間も十分に割り当てられる。

- 環境・設備(20点):出題範囲が広いが、原理さえ押さえれば対応できる。

- 計画(20点):建築史や設計理論など幅広く、あらゆる角度から出題される。

- 新出問題によるガチャ要素が強く、既出問題で点が取れることを最優先にする。

近年では、新出問題による不確定要素(ガチャ)によって大きく結果が変わります。

そのため、未知の対策に多くの時間を割いても、得点には結び付きにくく、得策とは言えません。

新出対策というよりは、既出問題を武装したうえで「4者択一問題の絞り方」を突き詰めることが、直接的な対策と考えましょう。

新出対策一本は、

さすがに博打だよね。

新出問題の枝が正答肢になるとは限りません。

結局のところ、

4者択一を極めるのが一番!

1日の時間をどのように割り当てるか?

【科目ごとの目標設定と時間配分】

5科目それぞれに明確な「完了目標」を設定する。

- 法規:条文引き時間を1問あたり3分以内に短縮する。

- 構造:構造力学は応力分布を描き、解き方の手順に落とし込む。

- 施工:主要な施工方法と材料特性をコンパクトにまとめる。

- 環境設備:設備機器の基本原理を系統図に書き出して習得する。

- 計画:建築史のアウトラインと建築物実例の特徴の違いを押さえる。

学習戦略に基づいた割りふり

平日と休日、そして時間帯による学習効率の違いを考慮した配分リストです。

体のリズムに合わせて

タスクを振り分けましょう。

時間帯によるタスク分け

- 朝の時間

- 脳が最もクリアな状態:構造力学などの思考系

- 通勤時間:単発的な暗記や復習

- お昼休み:前日の復習や軽い問題演習

- 帰宅後:新しい内容や時間を使う分野の学習

- 休日:まとまった時間での過去問演習と弱点の補強

マイルストーンの設定と達成感の積み上げ

マイルストーン

心理的に、人間は大きすぎる目標に対しては、しばしば無力感を感じ、挫折しやすいと言われています。

だからこそ、大きな目標を小さく分割し、定期的にやる気をチャージする「充電スポット」のフラグ配置が重要となります。

モチベーション維持サイクル

週単位でのマイルストーン例

- 第1週:法規の建築基準法第27条(耐火建築物)をひも解く

- 第2週:構造の許容応力度設計法の図解を人に説明できるようにする

- 第3週:施工の鉄筋コンクリート工事の工程を何か別の物に例えてみる

月単位でのマイルストーン例

- 第1月:過去5年分の法規問題で線引きを完成させる

- 第2月:構造力学の基本問題を計算プロセスも含めて完結

- 第3月:全科目の基礎分野を網羅し、模擬試験で足切りクリア

そして忘れてはならないのが、マイルストーンを達成したときの「自分への報酬システム⇩」

作り込んだ過去問題集の写真をSNSにアップして「いいね!」をもらう。

タイムラインを眺めながら、ホットレモンサワーを飲み、いいねの数で次のメニューを決める。

みんな、僕に少しずつ

いいね!を分けて下さい。

大きすぎる目標に向かって進めないのであれば、小さく分割すればよいのです。

達成度に応じた「お楽しみ」を自分に取り入れることで、モチベーションを回復できるようになります。

電池切れ

この動画を YouTube で視聴

モチベーション低下時の対処法

「もう無理かもしれない」

「こんなに難しいなんて聞いていないぞ?」

独学生なら誰しもが経験する、深夜の勉強机での絶望的な気持ち。

【そんな心の声に対する実践的な対話例をご紹介!】

内なる声:「もう疲れた。今日はここで終わりにしよう」

モチベ復活の合言葉

「15分だけ頑張ってみよう」「15分後に本当に限界なら今日は終わりにしよう」

内なる声:「これだけ勉強しても成果が出ない、合格できる気がしない」

モチベ復活の合言葉

「今日できるようになった事を3つ挙げてみよう」「昨日の自分より3歩は確実に成長している」

よし、やろう!

一級建築士試験の勉強を始めるまでの勉強法と過去問への取り組み方

ここ、大事です。

「よし、今日から本格的に勉強を始めよう!」

そう決意しても、実際に机に向かうまでの「腰の重さ」が最大の敵です。

心理学的には、この現象は「作業開始コスト」と呼ばれ、人間の精神的な抑制本能の一つとされています。

リアルな話です。

先輩、身体が重いっす!

学習開始の最大の壁「腰の重さ」対策

「最初の一歩が最も重く、でもそれを乗り越えれば勢いがつく」

この壁を乗り越えるための最も効果的な方法は、「勉強開始までの導線」を極限まで短くすること。

勉強机に教材、筆記用具、付箋、電卓、法令集必要なものをすべて「すぐ手の届く場所」に置き、座った瞬間に学習を開始できる状態を意図的につくるのです。

「自転車こぎは、始めのひと足にパワーが要るが、走り出せばペダルから足を離しても止まらない」

よくある例えです。

学習開始システム

やる気の永久機関!

- 始めやすい → 続けやすい

- 続けやすい → 自信が付きやすい

- 自信が付く → もっと始めやすくなる

独学のやる気スイッチを押すための「勉強開始テンプレート」を作り上げるのです。

スマホには「集中管理アプリ」をインストールし、勉強場所も毎日同じ場所に固定化することで、「ここに座ったら勉強モード」という条件反射を脳に刻み込みましょう。

このポーズを取ったら、

やる気モードの合図にしよう。

やるぞ!

この動画を YouTube で視聴

過去問演習の単なる暗記を超えた理解の追求

過去問題集を手に取った瞬間、多くの方は「とりあえず1問目から順番に解いてみよう」と考えがち。

しかし、真の独学強者の過去問活用は、もっと戦略的で包括的なアプローチで攻めます。

step1

【1年分ごとの完全制覇方式】

- まず令和7年度の問題を全科目通して解く

- 次に令和6年度、令和5年度と年度順に遡っていく

この方式の利点は、出題傾向の変化を肌で感じられることです。

まず全体を把握しよう。

近年は低炭素・省エネルギー関連の出題が増加していること。

構造力学の問題がより実務的になっていることなど、トレンドの変化を追求できます。

また、この時点では出題傾向を把握することを目的とし、ひとつひとつ深入りして取り組まないことです。

過去問対策戦略

step2

【科目別分野別の段階的習得方式】

ここでは、構造や法規など特定の科目に絞って学習を進め、その主要分野を徹底追及する方式です。

ここはしっかり取り組もう。

この方式の最大の利点は、「特定の分野の知識を体系的に深く習得できる」こと。

例えば、構造力学であれば、力のつり合いからラーメン構造の応力計算、そして文章問題に至るまで、関連する知識を一つの流れで理解できます。

また、法規であれば、建築基準法の総則から集団規定、単体規定へと段階的に学ぶことで、ひとつひとつを押さえながら、法律全体の条文構造を掴みやすくなります。

これにより、「知識が断片化せず、全体像が身につく」といった体系的思考が生まれるのです。

ここまで来るには、

やり込み量が必要です。

step3

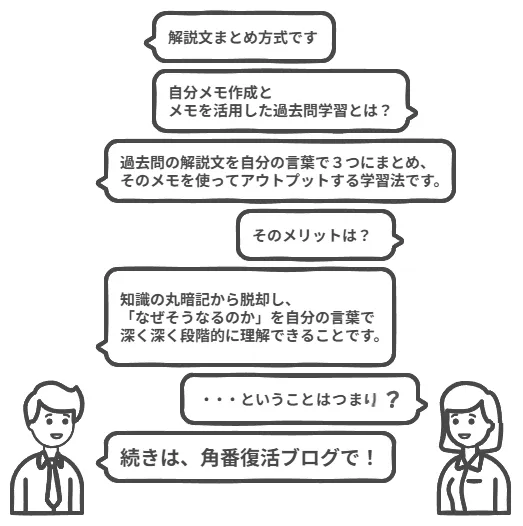

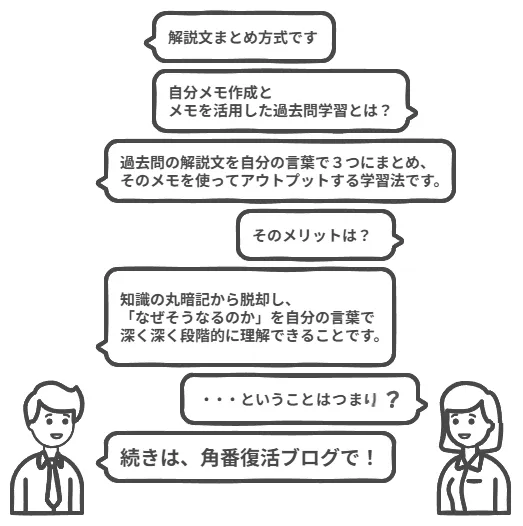

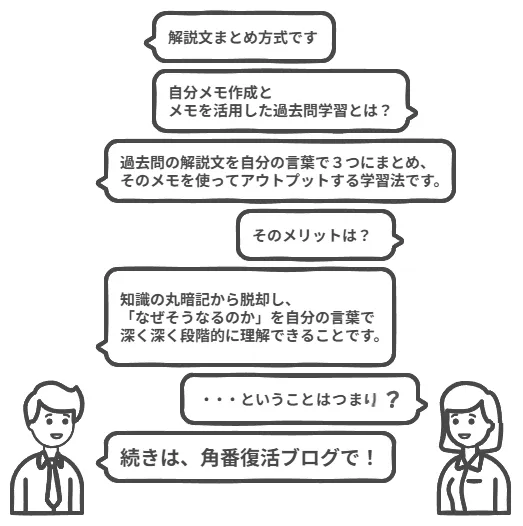

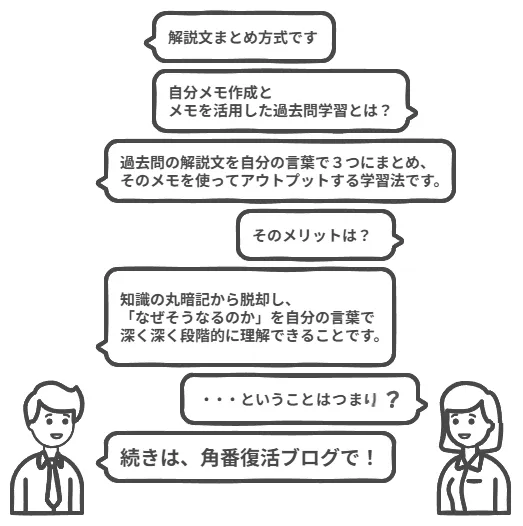

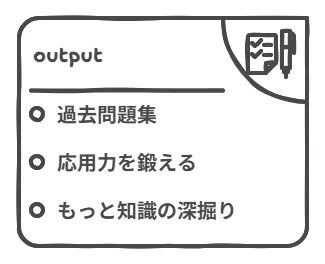

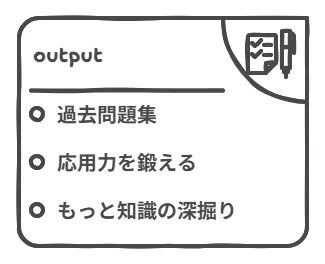

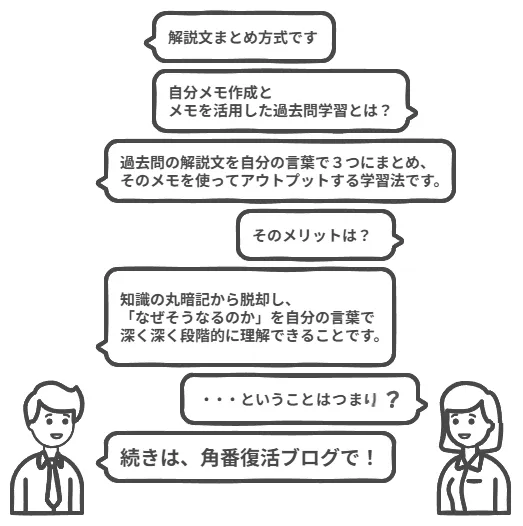

【解説文まとめ・自分メモ作成・メモ活用方式】

過去問の解説をそのまま暗記するのではなく、「自分なりの言葉で要点をまとめる」学習法です。

(私が主に実践していた、独学経験に基づく手法です。)

この方式の利点は、単なる知識の丸暗記から脱却し、プロセスを含めて深く理解できること。

これが最短にして最強です。

この動画を YouTube で視聴

読める!読めるぞ!

- 短い文章であれば、その周辺情報と関連づけて「体系化」する。

- 長い文章であれば、その要点を残しつつ、文章を3つのパーツに分割する。

- それを自分の言葉に置き換え、ステップごとに(1.2.3.として)小さくまとめる。

過去問の解説文は専門用語が多く、頭に入りにくいことがありますよね?

また、メモを作成する過程で、関連する知識を調べたり、自分なりに考えを整理したりするため、能動的な学習になり、記憶にも残りやすくなるのです。

解説文まとめ

自分メモ作成・メモ活用方式

アプリ学習だけでは身につかない読解力の重要性

スマホアプリの手軽さは独学生にとっては魅力的なもの。

しかし、一級建築士試験で問われる難解な文章の読解力は、アプリだけでは養い切れません。

アプリでの学習は、ゼロスタートからの知識の基礎固めには最高のコストパフォーマンスを発揮します。

アプリは確かに便利、

でもそれだけでは不安だね。

その一方で、問題文から出題者の意図を正確に読み取る力は重要なスキル。

これは紙ベースの教材で、じっくりと文章と向き合うことでのみ、培われるです。

問題集の解説文から知識を展開させる応用力の養成

応用力は問題集の解説文を単なる「答え」として読むだけでは身に付きません。

一つの解説から関連知識を芋づる式に展開し、知識のネットワークを構築することで手が届くもの。

例えば、構造力学の解説で「許容応力度」が出てきたら、その背景にある「安全率」の概念、関連する「荷重」の組み合わせ、さらには「限界状態設計法」との違いまで思考を広げる。

この思考の連鎖こそが、単発的な暗記を体系的な理解へと昇華させ、未知の応用問題にも対応できる真の実力を発揮させるのです。

さっぱり分からない。

知らない言葉いっぱい出て来た。

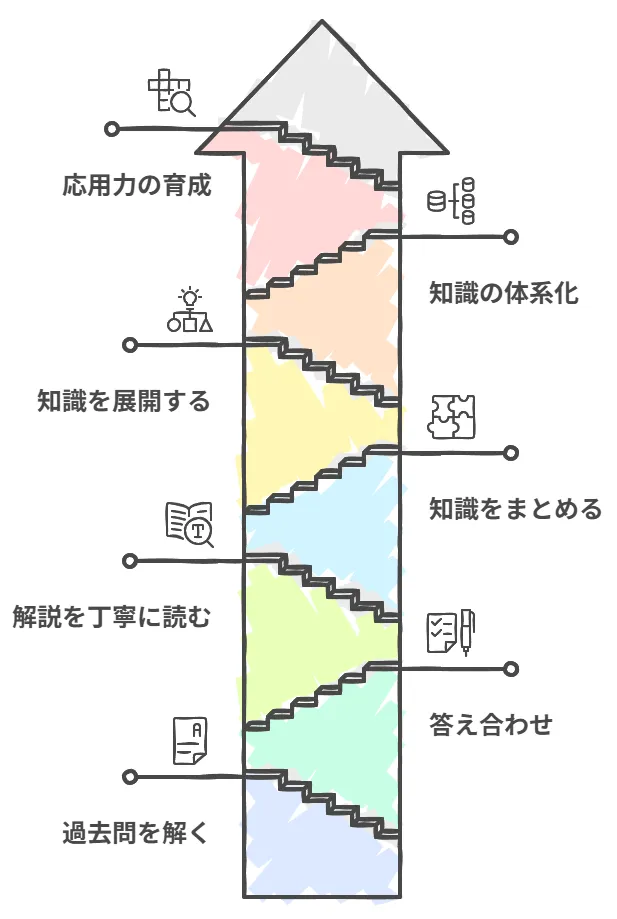

過去問演習後のテキスト・動画での答え合わせ

「教科書の朗読をした後にテストを実施する」

これは、日本の公的教育機関の学習方式によるもので、社会人になっては通用しません。

「逆転の発想がターニングポイント、実戦から学ぶスタイルで覚醒しよう」

過去問を解いた後の「答え合わせ」こそが、本当の学習の始まりです。

正解した問題も含めて、すべての解説をテキストや動画で確認し、「なぜその答えになるのか」の理論的背景まで突き詰める。

単なる正誤確認ではなく、知識の体系的な理解へと昇華させることで、ひねり問題にも対応できる真の実力が身に付くのです。(2回目)

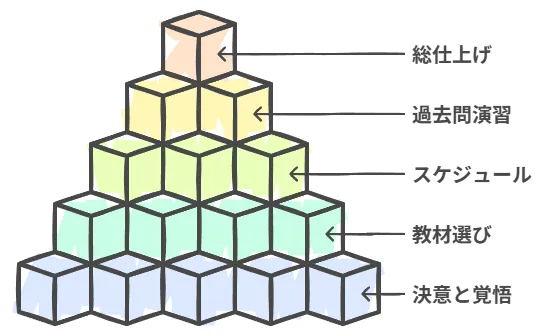

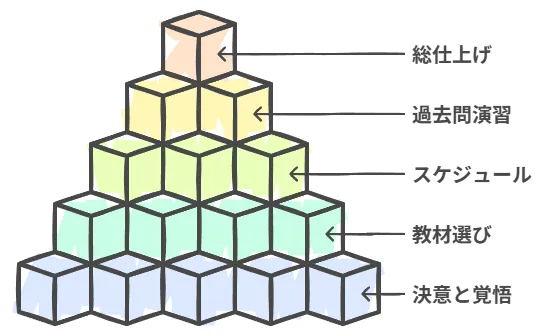

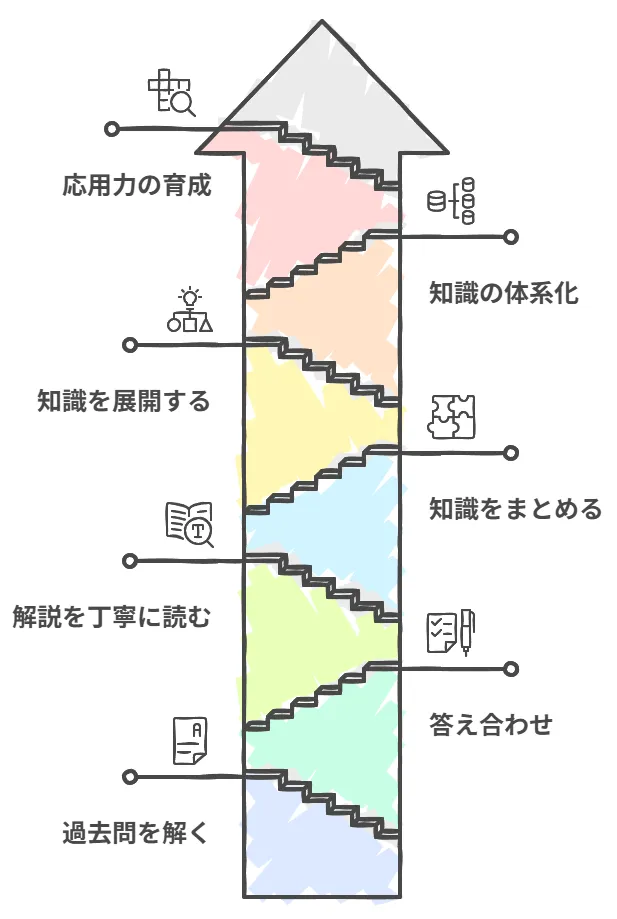

過去問を解く

答え合わせも解く

知識の習得ステップ

神々しい独学タワーですな。

この動画を YouTube で視聴

【解説文の深読みと言語化】

正解した問題でも、解説文は必ず読み込みましょう。

そして重要なのは、解説の内容を「自分の言葉」に置き換えて、小さなノートやメモにまとめること。

例えば?

構造力学の解説に「許容応力度設計において、長期荷重時の許容応力度は短期荷重時の2/3とする」とあれば、これを「ナチュラルモードでは強度の2/3でOK、地震の時はフルパワーモードで設計する」といった具合に、自分なりの理解しやすい表現にアレンジします。

・・拒否反応が・・

これにより、単なる暗記を超えた「腹落ち感」のある理解が生まれ、類似問題にも瞬発力を発揮します。

特に施工分野では、実際の建築現場の写真を見ながら、「コンクリートの断面係数の図芯はどこにある?」「鉄筋の配置にはどんな意味があるのか?」「骨材の大きさはM16のナットくらい?」など、写真と理論を結びつけて覚える方法も効果的。

建物内の必要寸法を覚える際も、実際にメジャーで長さを測ってみることで、数字だけでなく体感として記憶に残りますよね?

寸法は測って覚えよう。

親指と小指の間隔が

「15cm~20cm」程度です。

この動画を YouTube で視聴

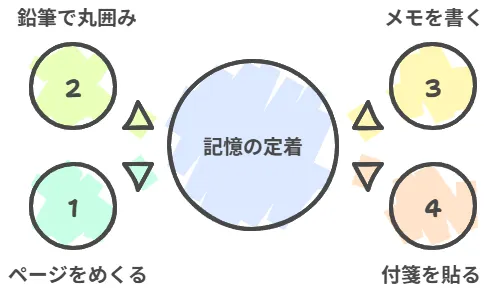

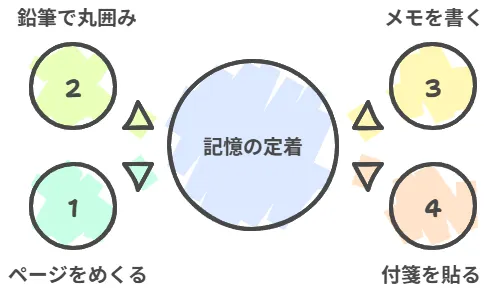

【五感を刺激する紙ベースの学習】

紙ベースの教材には、デジタル教材にはない特別な手応えがあります。

ページをめくる感触、鉛筆で書き込む音、付箋を貼る作業など、これらすべてが脳を刺激し、記憶の定着を五感を通じて作用するのです。(2回目)

デジタルは便利だけど、

記憶はいつもアナログだね。

五感を刺激する紙教材

スモールスタートで軽く始めることの心理的効果

「今日は6時間勉強するぞ!」

その意気込みは素晴らしいですが、実際に6時間耐えたことはありますでしょうか?

(・・2時間くらいで、こんなはずでは?といった感じ・・)

よし、やってやる!

・・30分後・・

電池切れだよ~

異常にコンディションが優れていない限り、6時間集中し続けることは難しいもの。

それが時には心理的なプレッシャーとなって、かえって学習開始に抑制が掛かることもあります。

そこで有効なのが、「30秒で始められる」軽いタスクから少しずつ着手することです。

例えば?

- 筆記用具を机の上に並べる。

- 問題集のイラストや図解を眺める。

- 過去問題集の「はじめに」を読んでみる。

- スマホ学習アプリで建築用語を1つ検索する。

- 昨日、間違えた問題の解説を1つ読み返してみる。

- 好きな建築家の名前を検索してみる。

- 法令集の目次をパラパラとめくってみる。

- 過去問題を1問だけ声に出して読んでみる。

- 学科試験の合格体験記を1つだけ読んでみる。

- お気に入りの参考書を1ページだけ開いてみる。

まだまだある!

- 「建築探偵」になる

- 建物の写真を1枚撮って、その様式を調べてみる。

- シャープペンシルの芯を全部入れ替える

- 勉強道具のメンテナンスは、始めるための儀式になる。

- 「法令集の重さ」を物理的に計測する

- その重さが勉強の重さであることを確認する。

- 「一級建築士の勉強始めようかな」SNSで一言送る

- 誰かに宣言することで、少しやる気が出る。

- 自分だけの「合格祈願リスト」を作る

- 合格したら行きたい場所や買いたいものを書き出す。

- 「試験の日はどんな格好で行くか」を妄想する

- 少し先の未来を想像して、自分をワクワクさせる。

- 過去に取り組んだ教材を引っ張り出して、ぱらぱらと眺める

- 自分の足跡に感心して、モチベーションが復活する。

- 過去問に登場する建物の名前で、GoogleMapを検索してみる

- 地図上で場所を確認することで、知識が立体的になる。

- 「建築士試験あるある」をチャットGPT検索してみる

- SNSで発信して「いいね!」をもらってやる気に変える。

- 建築用語を1つだけ声に出してチャットGPTに向けて言ってみる

- 音声認識で何か反応があるかも?AIとの対話が始まるきっかけ。

小さな一歩が大きな変化を生む、ハードルは出来るだけ低く設定しよう!

ちょこっとやる気

こうした「軽い入り口」をひとつでも多く設けて始めること。

それを足掛かりに、脳は「これくらいなら出来る」と判断し、自然と少しずつ気持ちを切り替え、なし崩しに勉強脳に移していきます。

そして一度学習を始めてしまえば、人間の脳は継続したがる性質があるため、結果的に予定以上の学習時間を確保できることも多いのです。

モチベーションは脳科学ですな。

集中モードへの切り替え

アプリと紙教材の戦略的使い分け

現代の独学生が持つ最大の武器は、デジタルとアナログの両方を使い分けられること。

それぞれの特性を理解し、学習段階に応じて使い分けることで、その効率は飛躍的に向上します。

「デジタル×アナログの相乗効果、1+1が3にも4にも5にもなる」

最近のアプリやばくない?

アプリと過去問の相乗効果

アプリ×過去問題集のハイブリッド学習戦略

【独学経験者の私がオススメする最先端の学習法】

それが、アプリによる一次学習と問題集による二次学習を組み合わせた「ハイブリッド学習」です。

ハイブリッド学習の授業です。

通勤時間や休憩時間は、アプリで効率的に記憶の引き出しを開けながら知識を蓄積する。

帰宅した後の集中できる時間帯は、紙ベースの問題集で知識をアウトプットして応用力を鍛える。

双方の長所を組み合わせることで、従来の学習法では到達できなかった高い相乗効果を実現できるのです。

まさに良い所取り!

「アナログ×デジタルの相乗効果、独学合格の方程式が確立される」

アプリと過去問題集の2つの歯車が噛み合い、あなたの独学プロジェクトを全力で築き上げるJV(共同事業)のような関係になります。

圧縮に強いコンクリートと、

引張りに強い鉄筋のRCタッグだぞ!

どや顔でいうな (*^_^*)

基礎学習と応用学習

【基礎インプット:アプリの活用】

- 通勤電車の中

- 昼休みのオフィス

- 待ち合わせ途中の場所

コマ切れ時間には、スマホアプリが威力を発揮します。

動画解説を見ながら基本概念を理解し、○×問題で知識の定着を確認する。

アプリの最大の利点は、「いつでもどこでも」柔軟に学習できること。

間違えた問題は自動的に「要復習リスト」に蓄積され、「反復学習」のタスクが生成されます。

進化してる~

【応用アウトプット:紙教材の活用】

週末の集中学習時間には、紙ベースの問題集でじっくりと応用問題に取り組みます。

計算用紙に手書きで数式を展開し、法令集の条文に赤線を引きながらターゲットを見つけるプロセス。

こうした「静かに音を立てて手を動かす作業」により、本試験での実戦力が養われるのです。

また、紙ベースの教材では自分なりの「学習の痕跡」を残すことで、その後の追い風となるでしょう。

「デジタルアプリの限界を知ってこそ、アナログとの使い分けが上手くなる」

これは格言!

- 問題文への下線

- 疑問点への書き込み

- 覚え方のコツをメモ書き

これらすべてが、あなただけのオリジナル教材を作り上げていくのです。

- 短い文章であれば、その周辺情報と関連づけて「体系化」する。

- 長い文章であれば、その要点を残しつつ、文章を3つのパーツに分割する。

- それを自分の言葉に置き換え、ステップごとに(1.2.3.として)小さくまとめる。

読める!読めるぞ!

これが最強にして最短です。

解説文まとめ

自分メモ作成・メモ活用方式

この動画を YouTube で視聴

具体的なスケジュール例

- 月曜朝の通勤時:アプリで計画の単語を暗記

- 火曜昼休み:構造力学の基本公式をアプリで復習

- 水曜夜:紙ベースの問題集で構造の応用問題に挑戦

- 木曜朝:前日の問題集で間違えた問題をアプリで再挑戦

- 金曜夜:週末に向けて紙教材で弱点分野を集中準備

- 土曜日:翌日の過去問で時間を測って弱点強化の実戦演習

- 日曜日:一週間の復習をアプリで総まとめ、待ち受け画面にする

待ち受け画面は日替わりです。

【進ちょく管理体制の構築】

- 合格ロケット

- スタディング

- スケジュールプランナー

これらの進ちょく管理機能を活用し、日々の学習実績を「見える化」します。

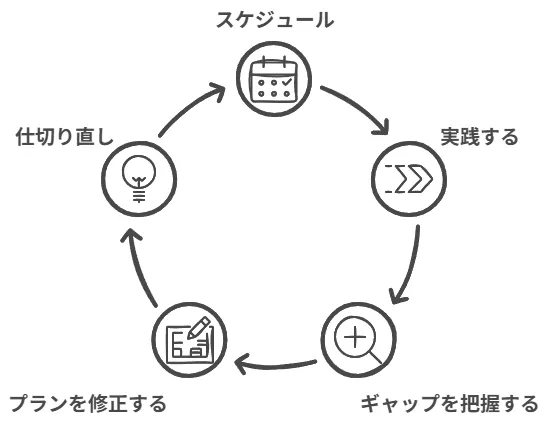

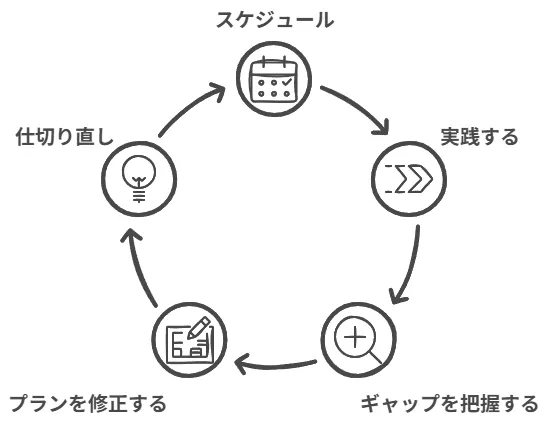

まるで建築現場の工程管理のように、予定と実績のギャップを常に監視し、遅れが生じた場合はその都度、修正プランを立てることがモチベーションを崩さない応急対応(リカバリー工事)にも繋がるのです。

とことん工事の例えで攻めるね。

学習進ちょく管理サイクル

「現場の鉄則:不具合の早期発見と迅速な対応が、今日も安全第一」

スケジュールギャップの気付きこそ、次のアクションへの重要な手がかりとなるのです。

スケジュール、ヨシ!

声が小さい!

スケジュール、ヨシ!

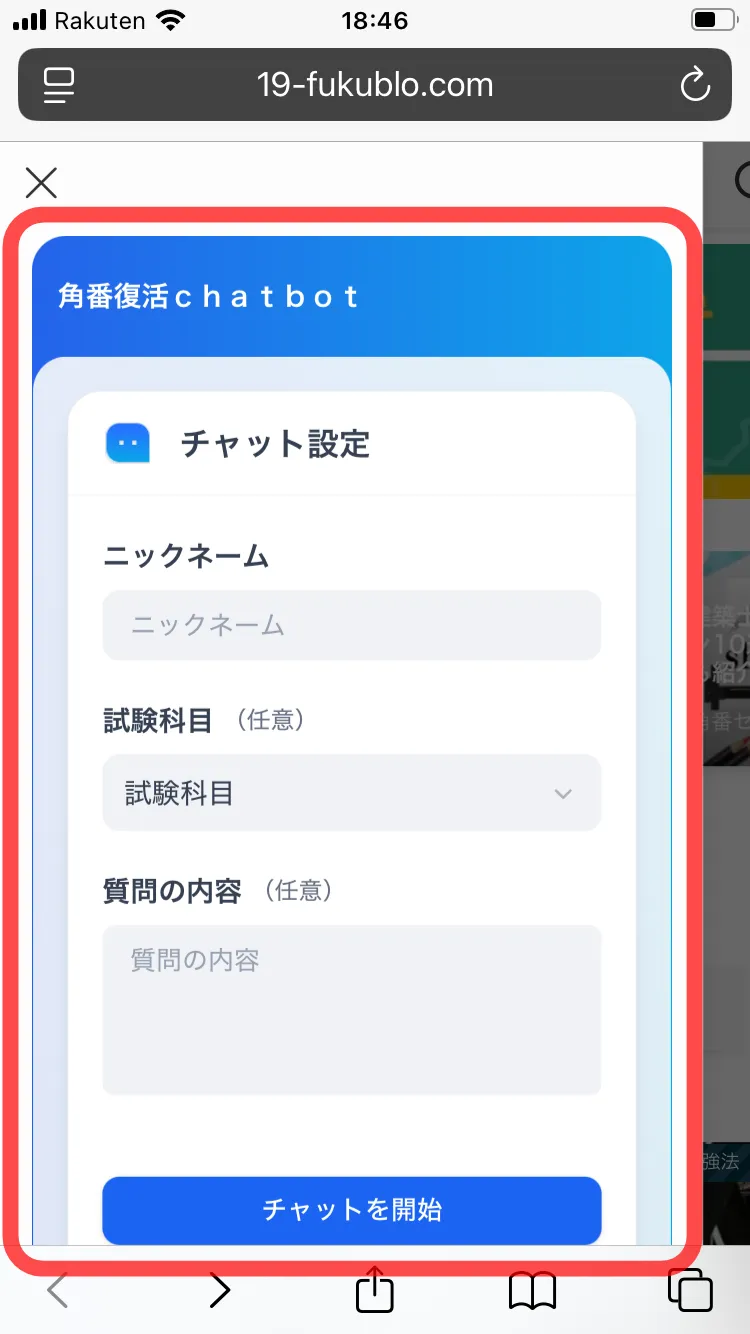

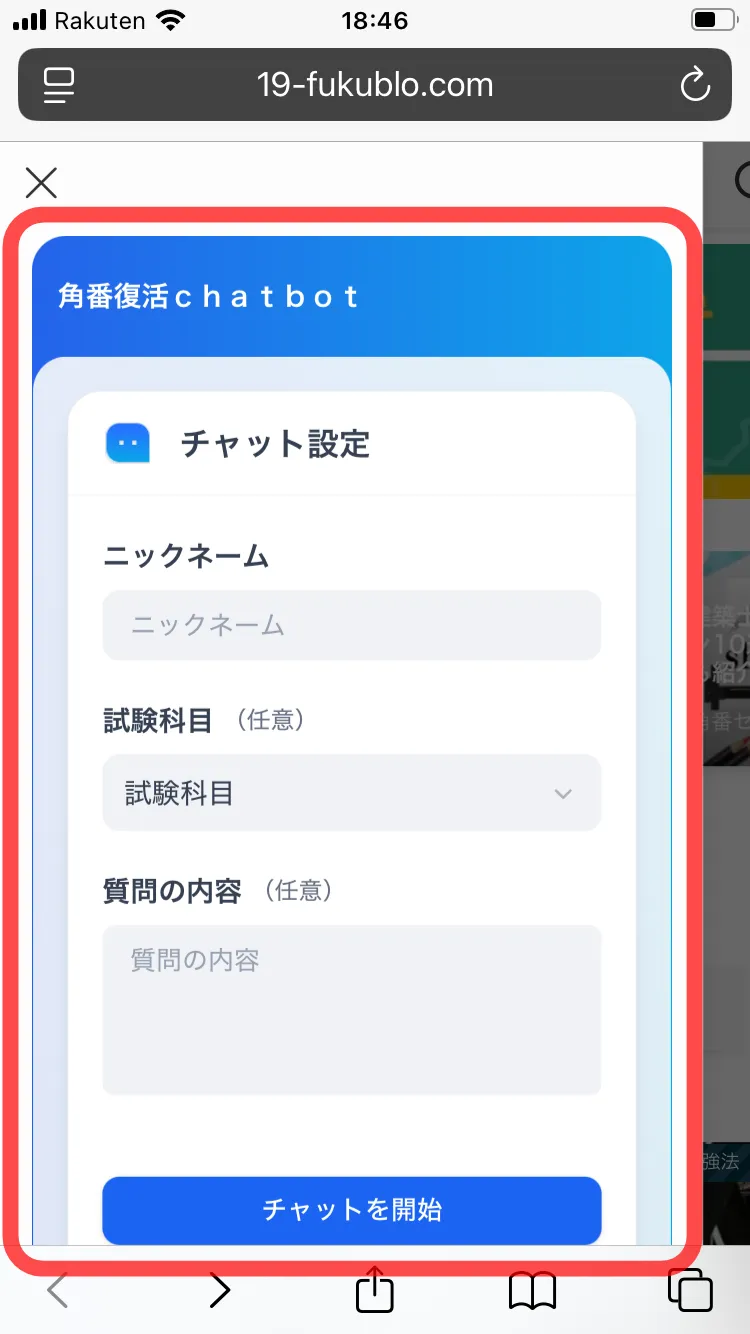

AIツールを活用した疑問点の即座解決

独学の最大のデメリットは、疑問が生じた際に即座に質問できる相手がいないこと。

しかし、現代の独学生は幸運にも、ChatGPTや角番復活チャットボットなどのAIツールを活用できます。

深夜2時、力学の勉強途中で「この公式は何の式だっけ?」

以前であれば、自力で調べて内容をまとめるしかありませんでした。

しかし、今はネットを開き、AIに質問すれば、即座に回答を得ることができます。

この疑問の即座解決システムにより、学習の流れを妨げることなく、効率化に拍車が掛かるのです。

「独学生の最強のパートナーが爆誕、24時間いつでも質問できるチャット家庭教師」

どうも!

AI家庭教師です。

この動画を YouTube で視聴

スマホ版はこちら!

デスクトップ版はこちら!

これからのトレンド

ChatGPTとの質問やり取りで知識をアウトプット

現代と未来の独学生が持つ新世代の神器、それが「AIとの対話学習」です。

ChatGPTに色彩・音響・断熱・照明・換気について質問し、自分の理解を説明してみる。

間違いがあれば即座に修正され、逆にAIが間違えた場合は指摘することで理解が一層深まります。

さらに、覚えにくい数値や用語の語呂合わせもChatGPTに考案してもらえば、面白みがありますよね?

文明の力は何でも活用しよう。

語呂合わせの活用例

「○○の語呂合わせ10個考えて!」

「私が期待したのと違う?あと10個だして!」

「いや、それさっきも出した奴でしょ」

「それはストーリー複雑で覚えられないよ」

「もっとセンスの良いネタをあと10個だして!」

「いや、それさっきも出した奴ですよ~」

「期待したのと違う?○○的な例で、あと10個だして!」

「いやいや、それさっきも出した奴って、もしかしてネタ切れた?」

「さっき出したこれで良くない?このコンセプトで分かりやすくまとめて!」

こんな感じで会話のキャッチボールを繰り返せば、いつの間にか覚えているもの。

「鉄筋コンクリートの設計基準強度21N/mm²」を「にいちゃん強い」として覚えるプチアイデアも、AIとのディスカッションで無限に生み出せるでしょう。

どうも!

AIパートナーです。

すごくない?

AIには負けん、

男は素手で勝負だ!

試験直前期:学習戦略のシフト

試験直前期の学習法:最後の仕上げ

試験まで残り1ヶ月を切れば、学習方針をインプット軸からアウトプット軸にシフトチェンジ!

新しい知識のインプットは最小限に抑え、これまで蓄積した知識の「アウトプットの反復」に集中します。

3時限目

この動画を YouTube で視聴

追い込みに入るぞ!

【模擬試験に参加してウォーミングアップ!】

本試験と全く同じ時間配分で模擬試験を体験します。

- 学科Ⅰ(計画)学科Ⅱ(環境・設備)2時間(120分)

- 学科Ⅲ(法規)1時間45分(105分)

- 学科Ⅳ(構造)学科Ⅴ(施工)2時間45分(165分)

重要なのは点数だけでなく、「試験当日の時間感覚」を身体に覚え込ませること。

実践あるのみ!

身体に刻み込もう。

試験本番戦略

- この科目にどのくらい時間を使えるか?

- 分からない問題はどのタイミングで飛ばすか?

- 飛ばした問題はどのタイミングで取り組むか?

- マークシートへの記入はどのタイミングで行うか?

- 見直し時間はどこで確保してどの問題を見直すか?

これらの感覚と戦略思考は、すべて本番での冷静な判断力に直結するのです。

シミュレーション命、

本試験も現場を知ることが大事!

勉強は自宅でやるもんじゃない。

試験は現場で起きているのだ!

ヘルメット被れ

試験本番の緊張感を活用した記憶定着効果

「緊張を味方につけろ!アドレナリンが記憶力を最大化する」

試験本番さながらの緊張感は、あなたの脳と感情を激しく揺さぶります。

しかし、この揺さぶりこそが絶大な記憶力アップに覚醒するのです!

覚醒しちゃう?

アドレナリン効果

「独学の限界突破!最大のチャンスは模擬試験にアリ」

人間の記憶は「感情と密接にリンク」しており、緊張感のある環境で脳をフル稼働させることで、その感情と共に知識が記憶に深く焼き付き、強固に結びつくのです。

模擬試験や時間制限のある環境の中で強制的に「適度なプレッシャー」を作り出し、心拍数と集中状態を圧迫することで、「瞬間的な記憶力」が飛躍的に向上するのです。

揺さぶられる緊張は敵ではなく、進化への強力なスパイスとして活用しましょう!

このプレッシャーがたまらない!

直前期のスケジュール例

- 試験3ヶ月前:過去10年分を1周する

- 試験2ヶ月前:間違えた問題を中心に2周目に突入

- 試験1ヶ月前:最新5年分を時間を測って実戦形式で解く

- 試験2週間前:苦手科目の問題のみを〇✕形式で集中トレーニング

- 試験1週間前:全科目の重要ポイントの確認と包括的な復習

時間帯別:学習法の最適化

体内リズムと学習効率の関係を理解し、時間帯に応じて学習内容を使い分ける。

- 朝(6時〜8時)

- 法規の条文や構造力学など思考力を要する分野

- 昼(12時〜13時)

- 軽い復習や暗記事項の確認、前日の間違い問題の見直し

- 夜(19時〜22時)

- 新しい内容の学習、施工や設備の知識を刷り込む

- 深夜(22時〜24時)

- 軽い復習と翌日の準備、アプリや暗記カードでの記憶の棚卸し

- (最後はスマホアプリを片手に、そのまま寝落ち)

燃え尽きちまったぜ。

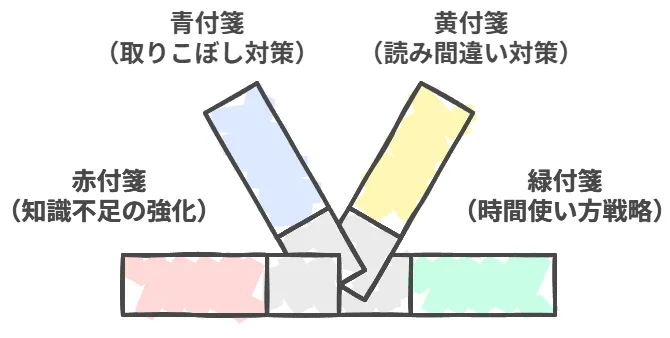

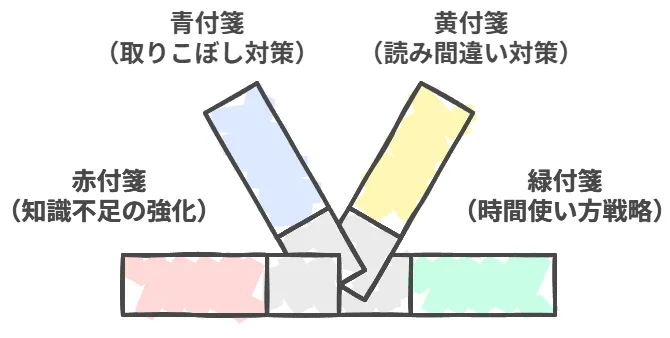

間違い問題の「見える化」システム

間違えた問題には色付きの付箋を貼り、間違いの種類によって色分けする。

- 赤付箋:完全に知識不足だった問題

- 青付箋:知識はあったが計算ミスした問題

- 黄付箋:問題文の読み間違いによる誤答

- 緑付箋:時間不足で解答できなかった問題

この色分けにより、自分の弱点パターンが一目瞭然となり、対策の優先順位が明確になります。

「間違いを恥じるな、それは成長のサイン!付箋は進化への切符」

付箋の色の使い分け

基本学習は一問一答、本試験対策は4者択一方式

独学成功の鍵は、学習段階に応じた問題形式の使い分け。

〇✕ と4者択一

しっかりと使い分けよう。

始めは〇✕の一問一答形式で知識のメンテナンスを図り、実戦感覚は4者択一方式で磨く。

この段階的アプローチこそが、合格への堅実で確実な「独学プロジェクトの仕上げ作業」です。

一問一答では「なぜその答えなのか」を徹底追求して、4者択一では「どのように絞り込むのか?」

「知識の定着」から「実戦感覚の磨き」までを追求するスタイルを確実に貫きましょう。

実践に実践を重ねて

研ぎ澄ませていくのだ。

目的の違いによる学習戦略

目的意識を持った質の高いインプット学習

独学で確実に成果を出すには?

勉強の「量」だけでなく「質」への徹底的なこだわりと、合格への明確な「戦略」を追求すること。

漫然とテキストを眺めたり動画を流し見するだけでは、真の理解にはたどり着きません。

- 「この動画で構造力学の基本を理解する」

- 「このテキストで法令の適用範囲を体系的にまとめる」

といった明確な目的意識を持って学習に臨むことで、同じ時間でも吸収できる知識の量が格段に増えます。

学習の「質」は目的意識が大事!

独学プロジェクトの最終工程

独学プロジェクト完了検査に向けての総仕上げ、知識の棚卸しで曖昧さを残さない。

チェック!チェック!

学習の質を向上させるPDCAサイクル

「Plan(計画)→Do(実行)→Check(評価)→Action(改善)」のサイクルを回してみる。

P・D・C・A

Plan(日曜夜):今週の目標設定と時間配分を計画する。

「法規15時間、構造20時間、施工10時間」など具体的な数値目標を立てる。

Do(月〜土):計画を目安に実施、思い通りにいかなくても完璧主義ではなく柔軟に対応する。

Check(土曜夜):週の学習実績を振り返り、実際の学習時間、理解度、問題の正答率などを評価する。

Action(日曜朝):次週への改善点を明確化し、来週の目標設定と時間計画(次のPlan)に充てる。

P・D・C・A

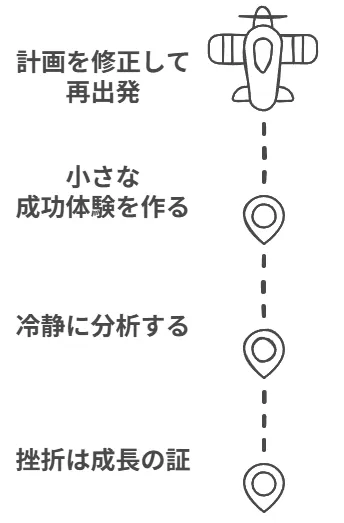

挫折から立ち直るロードマップ

「一級建築士試験を独学で突破!」

その響きに、独学で挑戦しようと決意したあなたのまえに、巨大なコンクリート壁のように「挫折」という現実が立ちはだかります。

夜遅くまで机に向かい、参考書のページをめくりながら、ふと心の奥底から湧き上がる無力感とともに、「このペースで本当に合格できるのだろうか?」という声が、焦りと共鳴しているのではないでしょうか?

これは、もしかして挫折?

独学生の約70%が「一度は挫折を経験する」と言われています。

しかし、挫折そのものは失敗ではなく、問題は「挫折した後にどう立ち直るか」です。

ピンチはチャンス!

挫折から立ち直る力が本当の人間力

【典型的な挫折パターンと対策】

- パターン1

- 計画倒れによる自己嫌悪

- 「今週は30時間勉強する予定だったのに、実際は10時間しかできなかった」

- →対策:完璧主義を捨て、「できた10時間」を評価し、計画を現実的なレベルに修正する。

- パターン2

- 理解できない分野への絶望感

- 「構造力学が全然わからない」「自分には無理かもしれない」

- →対策:一度に理解する必要はなく、問題を解く回数を重ねるたびに理解の解像度を高める。

- パターン3

- モチベーション低下による学習停止

- 「毎日同じことの繰り返しで、飽きてしまった」

- →対策:一時的に負荷の掛からないアプリ学習スタイルに切り替える。

- 暗記課題などアプリ学習のほうが効率の良い学習を取り入れ、闘志が復活したときに、過去問題集スタイルに徐々に戻していく。

誰が落ち込んでいるって?

私は「伝説の人」になる男だよ。

挫折から立ち直るロードマップ

お疲れ様でした、まとめに入ります。

一級建築士試験:独学の学科対策スケジュール戦略と勉強方法

(まとめ)

目標の見える化

| 合格したときに得られるもの | 合格できなかった場合に失うもの |

|---|---|

| 年収アップの可能性 | これまで費やした時間と労力 |

| 設計事務所への転職チャンス | 建築家としてのターニングポイント |

| 家族や同僚からの尊敬と信頼を得る | その年の「青春」と「夏の思い出」 |

独学突破のロードマップ

- 現状を理解する

- 合格に必要な学習時間は「1,000〜1,500時間」

- 法規と構造は配点が高く、基準点クリアの鍵を握る。

- 学習環境を整える

- 予備校のテキストと問題集を優先的に入手する。

- 法令改正に対応した法令集を入手して線引きする。

- スケジュールを立てる

- 試験日から逆算し、月単位、週単位の学習計画を立てる。

- 学問習得に時間を要する法規と構造の基礎固めから始める。

- 過去問を活用する

- 過去問を解き、テキストで調べる。

- 過去問題集を最低3周以上、繰り返し解く。

- 一度に理解しようとせず、回数ごとに理解を深める。

- 学習効率を追求する

- 通勤などのスキマ時間には、学習アプリで知識をインプット。

- 週末のまとまった時間には、紙の教材に書き込みアウトプット。

- 過去問演習と並行して、法令集の線引きやインデックスを付ける。

- 弱点を徹底的に克服

- 模擬テストで自分の弱点を洗い出し、対策する。

- 配点の高い法規と構造は、特に力を注いで強化する。

- 応用力を養い訓練する

- 過去問の単なる暗記ではなく、多角的に追及する。

- 解説文を自分の言葉に置き換え、説明できるようにする。

- 本番へのシミュレーション

- 試験1ヶ月前からは、アウトプット中心の学習スタイル。

- 模擬テストで時間配分と思考戦略を立てて、本試験に備える。

効率の良い学習ルーティン

- 朝の時間

- 脳が最もクリアな状態:構造力学などの思考系

- 通勤時間:単発的な暗記や復習

- お昼休み:前日の復習や軽い問題演習

- 帰宅後:新しい内容や時間を使う分野の学習

- 休日:まとまった時間での過去問演習と弱点の補強

スマートフォン等でご覧になる方は、本体をヨコ向きにすることで一覧表が見やすくなります。

目指すべき学科突破ライン!

| 合格基準点 | 配点 (満点) | |

| 学科Ⅰ:計画 | 13点 | 20点 |

| 学科Ⅱ:環境・設備 | 13点 | 20点 |

| 学科Ⅲ:法規 | 18点 | 30点 |

| 学科Ⅳ:構造 | 18点 | 30点 |

| 学科Ⅴ:施工 | 15点 | 25点 |

| 総得点 | 概ね90点 | 125点 |

目指すべき学習時間の目安(週単位)

| 科目 | 週の学習時間の目安 | 具体的な内容例 |

|---|---|---|

| 法規 | 約7時間 | 条文構成の把握、条文と注釈条文の理解、過去問の演習 |

| 構造 | 約7時間 | 構造力学の基礎練習、公式の実践的理解、文章問題の演習 |

| 施工 | 約4時間 | 施工手順の暗記、細部と寸法値の把握、過去問による演習 |

| 環境設備 | 約4時間 | 色彩・音響・照明・換気などの仕組みを過去問で理解、習得 |

| 計画 | 約4時間 | 設計理論・建築物の実例を学習、単語や数値を過去問で習得 |

ハイブリッド学習法

解説文まとめ

自分メモ作成・メモ活用方式

- 短い文章であれば、その周辺情報と関連づけて「体系化」する。

- 長い文章であれば、その要点を残しつつ、文章を3つのパーツに分割する。

- それを自分の言葉に置き換え、ステップごとに(1.2.3.として)小さくまとめる。

解説文まとめ

自分メモ作成・メモ活用方式

解説文まとめ

自分メモ作成・メモ活用方式とは?

1周目は”読解力”を身につける

| 情報のインプット | 問題文を丁ねいに読む。 / 解説文を丁ねいに読む。 |

| 情報の選択 | 解説文の内容から、”問題を解くために必要な言葉”を3つ以上見つける。 |

| 情報の整理 | 3つ以上の言葉をまとめる。 |

| 情報のアウトプット | 問題を解くためのヒントをつくり、問題文の余白に箇条書きする。 |

2周目は”思考力”を身につける

| 情報のインプット | 自分が書き残したメモを読み込む。 |

| 情報のアウトプット | 自分で思考プロセスを立てて解答する。 |

| 情報のフィードバック | もう一度、解説を読み直しメモに追記する。 |

3周目は”視覚化”して知識を深める

| 情報の見える化 | 解説文をイラストに起こし視覚化する。 |

| 情報の反復と強化 | 真っ白な用紙に書き出し反復してアウトプットする。 |

| 情報のアウトプット | 参考書やテキストなどを辞書代わりにして過去問に再トライする。 |

| 情報のフィードバック | メモを読んだ後に解説文を読み、知識を深める。 |

一級建築士学科試験日に持参するもの

- 受験票

- シャーペン

- シャーペンの芯

- 消しゴム

- 法令集

- 教材(小さくまとめたもの)

- 身分証明書

- 試験会場の周辺地図

- 時計

- 所持金

- 昼食、飲み物

- タオル、冷えピタ

- 着るもの(エアコン対策)

- 元気の出るドリンク

- 電車やバスの時刻表

- スマートフォン(移動ナビ、連絡用)

試験本番の緊張対策

靴と靴下を脱いで「裸足」になると、足元が開放されてリラックスできます。

騙されたと思ってやってみて下さい。

「裸足」になるだけですよ。

裸ではありませんので注意して下さい。

まとめ

一級建築士学科試験は、非常に険しい山です。

しかし、この「山」は決して登れない「山」ではありません。

おや?

山登りに例えると?

適切な服装(教材)、綿密な計画(登山ルートの確認)、そして最も重要な「なぜ登るのか?」

一級建築士のエベレスト山脈に登る明確な目的意識があれば、独学登山でも必ず頂上に到達できます。

なぜ、ここに来て山に例えた?

今まで工事に例えて来たのにな~ぜ?

独学プロジェクトを成功へ

あなたのスケジュール表に刻まれた「×」印は、失敗ではありません。

その「×」は「挑戦している証拠」であり、「成長している証拠」の「×」印なのです。

明日からその「×」を「○」に、そして「◎」に変えていく積み重ねこそが、「独学合格」という大きな成果につながります。

ガンガン行こう!

ガンガン行こうぜ!

一級建築士の難関試験へ挑む!

独学の道は孤独かもしれませんが、あなたは決して一人ではありません。

ネットでググれば角番復活ブログが現れ、寂しくなれば角番復活チャットボットが対話に答えれくれます。

同じ志を持つ多くの受験生が、今この瞬間も机に向かい、夢に向かって歩き続けていることでしょう。

よーい!

「今この瞬間がフローチャートの分岐点、選択をした者だけが新たな景色にたどり着く」

次の「×」を「◎」に変えるための一歩、それは今すぐ、この瞬間から始めることができます。

そして何よりも、合格という頂上で待っている「一級建築士としての新しい人生」が、あなたの努力を見守っています。

ドン!

独学の方にオススメ!

.webp)