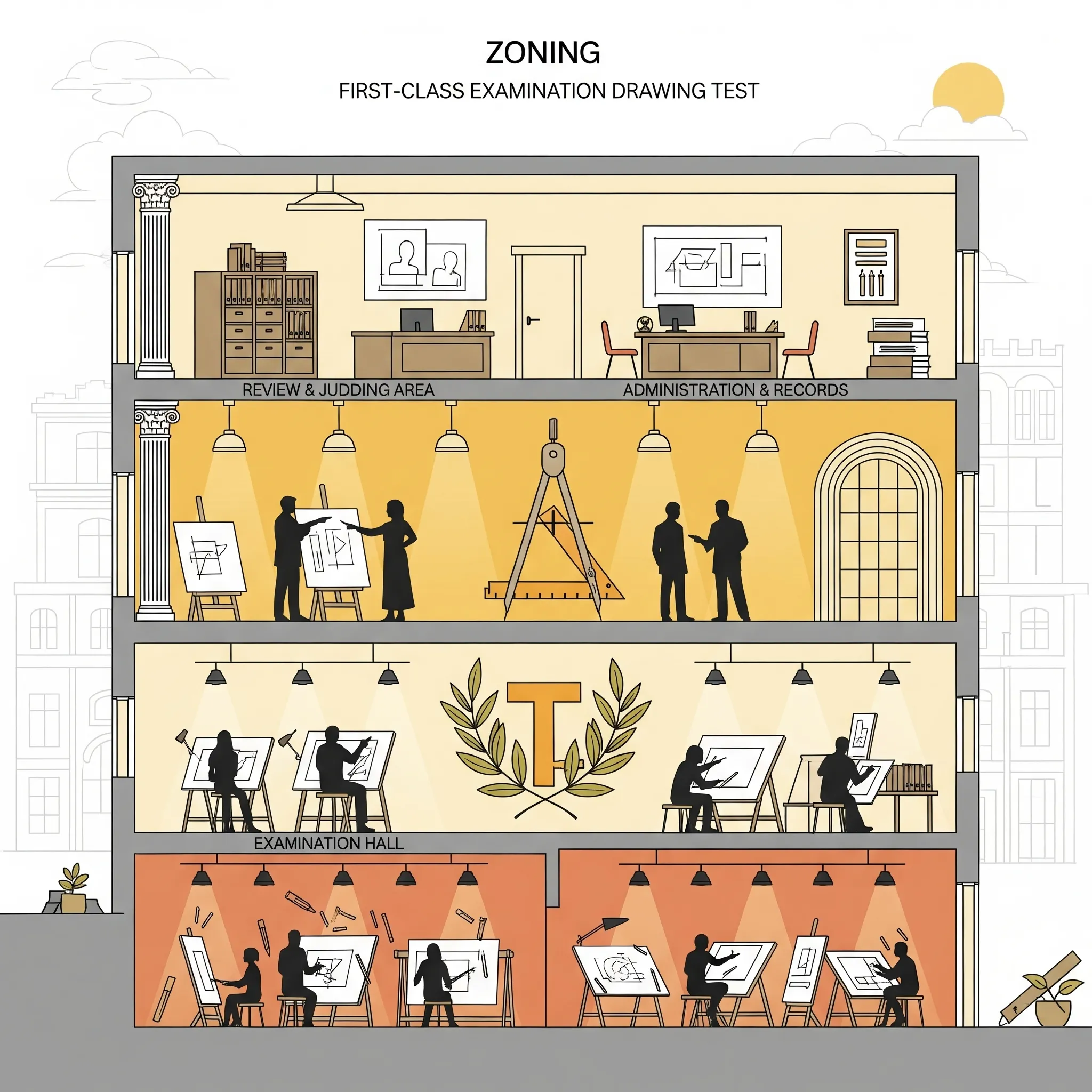

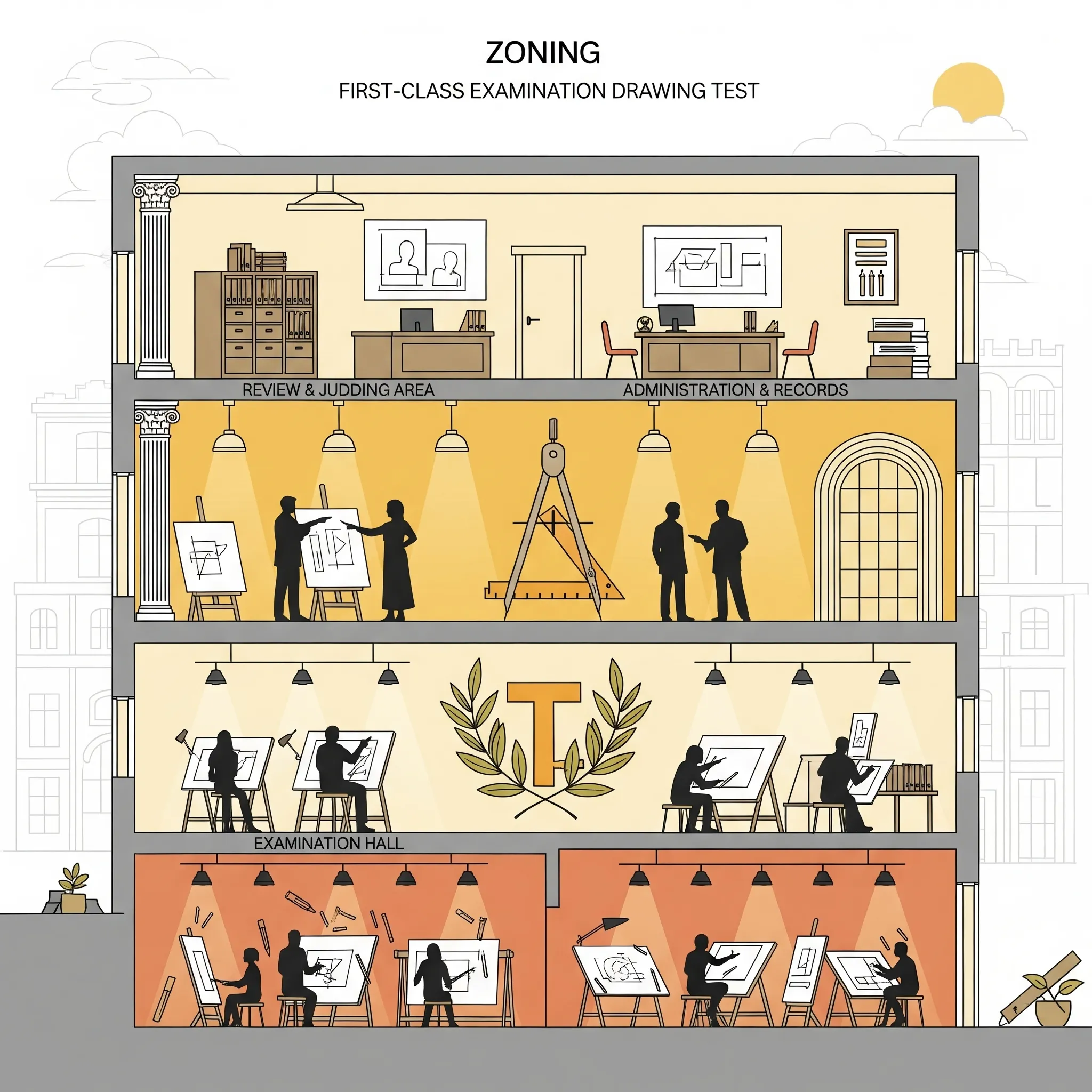

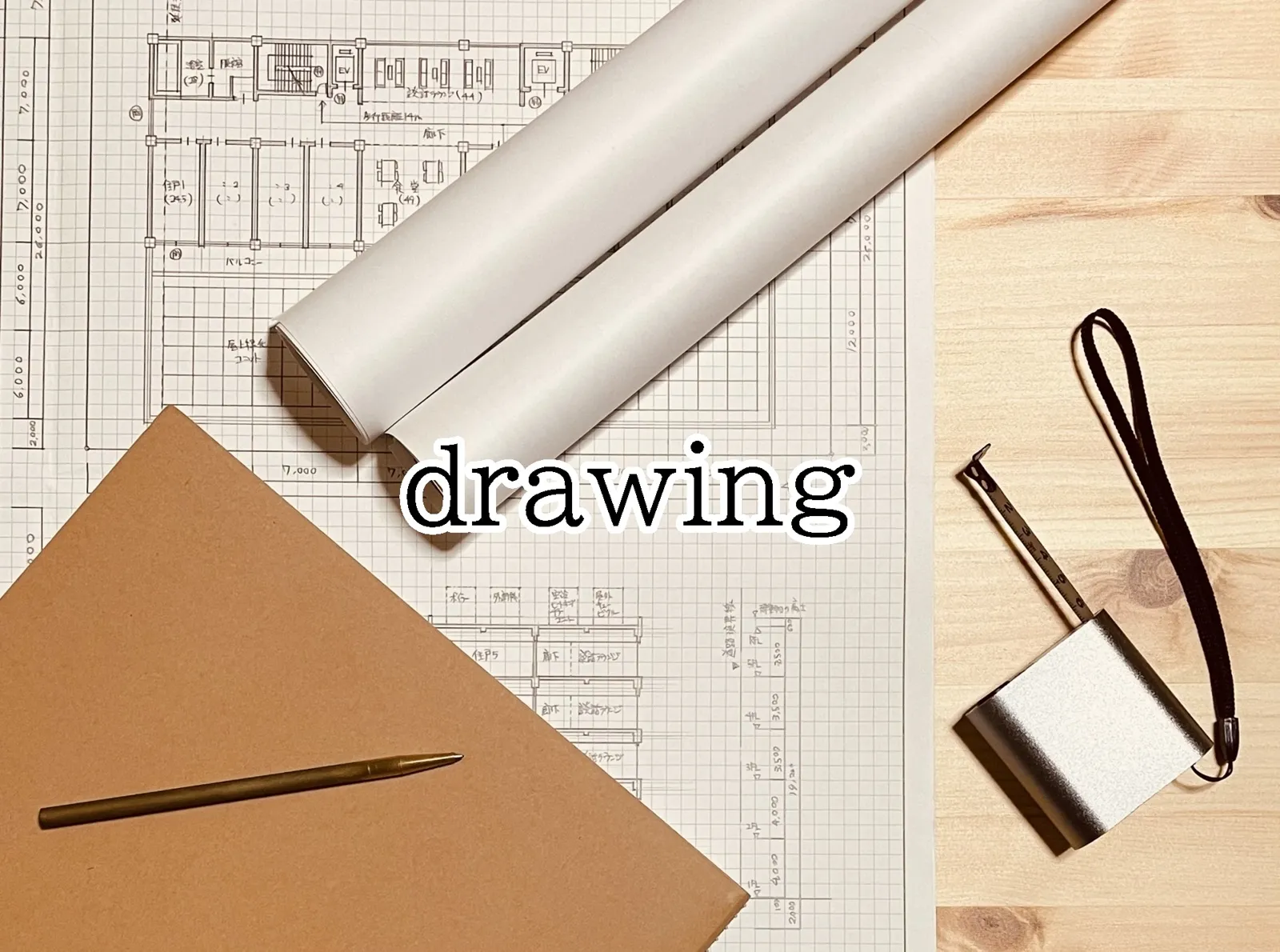

一級建築士製図試験の受験生が最初に直面するもの。

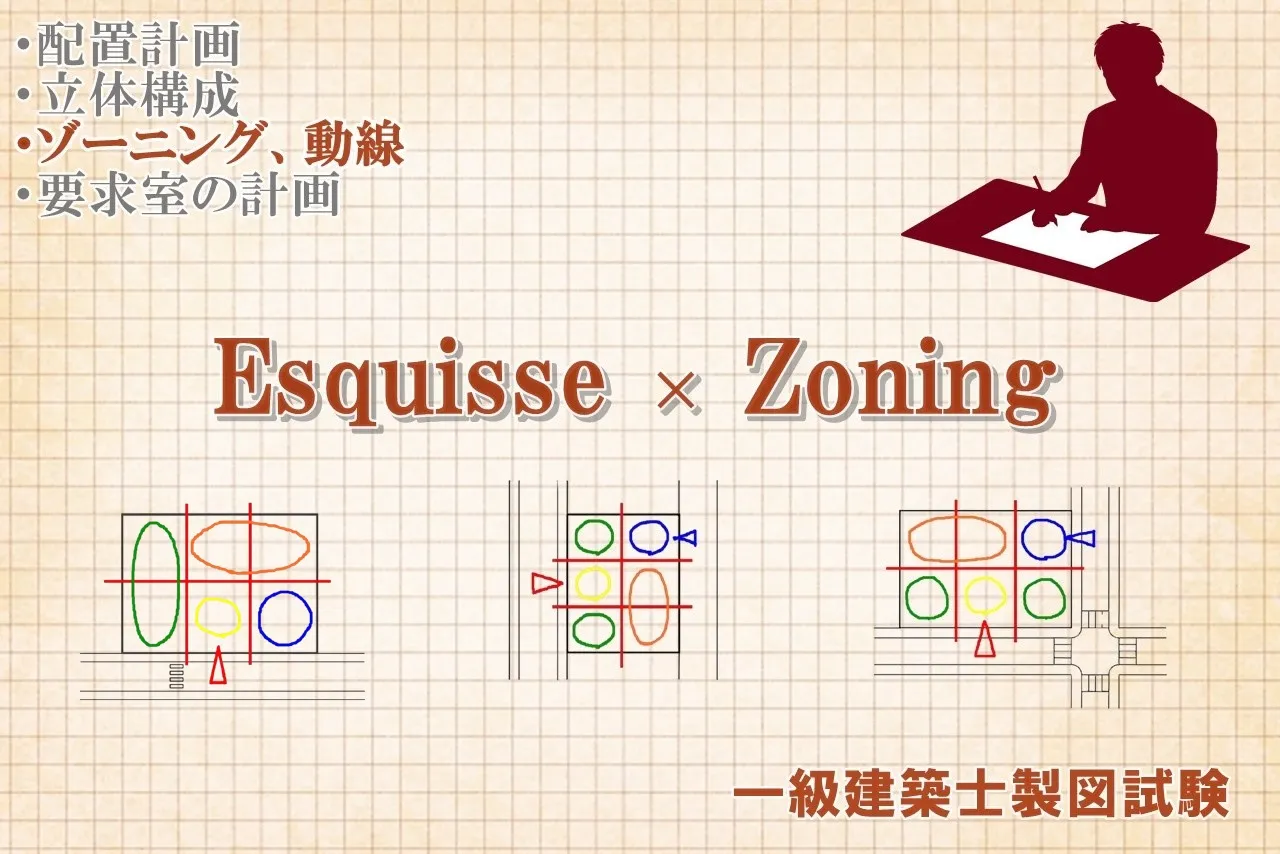

それは、掴みどころのない「ゾーニング」という言語化しづらい思考作業です。

掴みどころのないゾーニングに加えて、手繰りどころのない「動線」

今ひとつ腑に落ちないことばかりで、エスキス迷子になっていませんか?

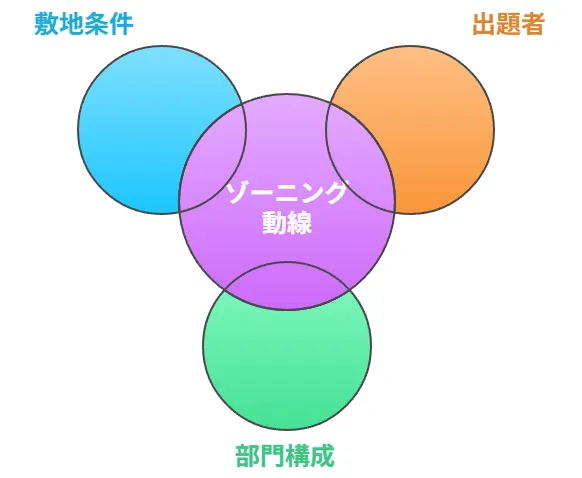

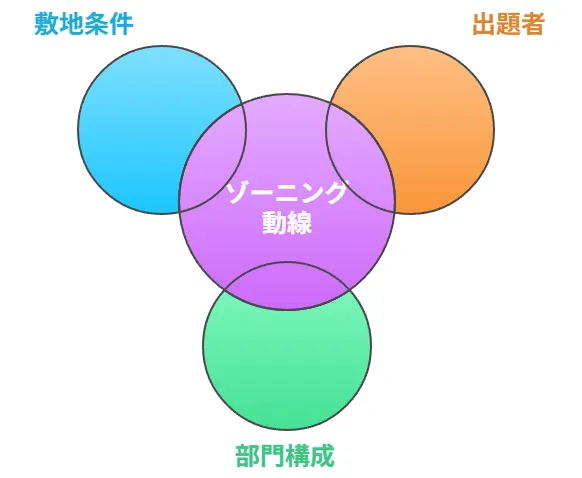

ゾーニング・動線の手掛かりとは?

課題文と敷地図を何度読み返しても「なぜこうなる?」というパッとしないもの。

その正体は「ゾーニングを決めるためのベンチマークを知りたい」という考えかもしれません。

エスキスが破綻するまえに知っておきたい「ゾーニングと動線」

この製図ブログでは、一級建築士製図試験の核になるゾーニングの手掛かりと動線の手繰り方を、実戦的メソッドとして解説します。

この戦略的アプローチを身につければ、もう二度とゾーニングでエスキス迷子になることはありません!

「ゾーニング」

「動線」

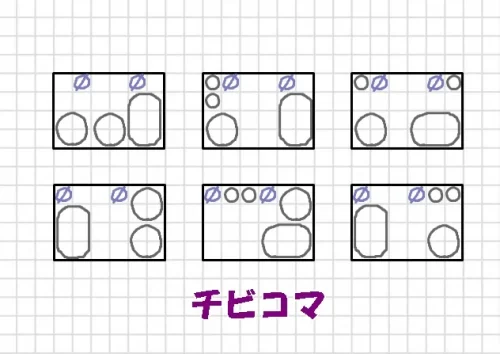

「チビコマ」

こんな人におすすめ!

- 「いつも、エスキスの途中で手が止まってしまう」

- 「ゾーニングは決まるけど、動線がうまく繋がらない」

- 「ゾーニングは決まるけど、後のプランニングで破綻する」

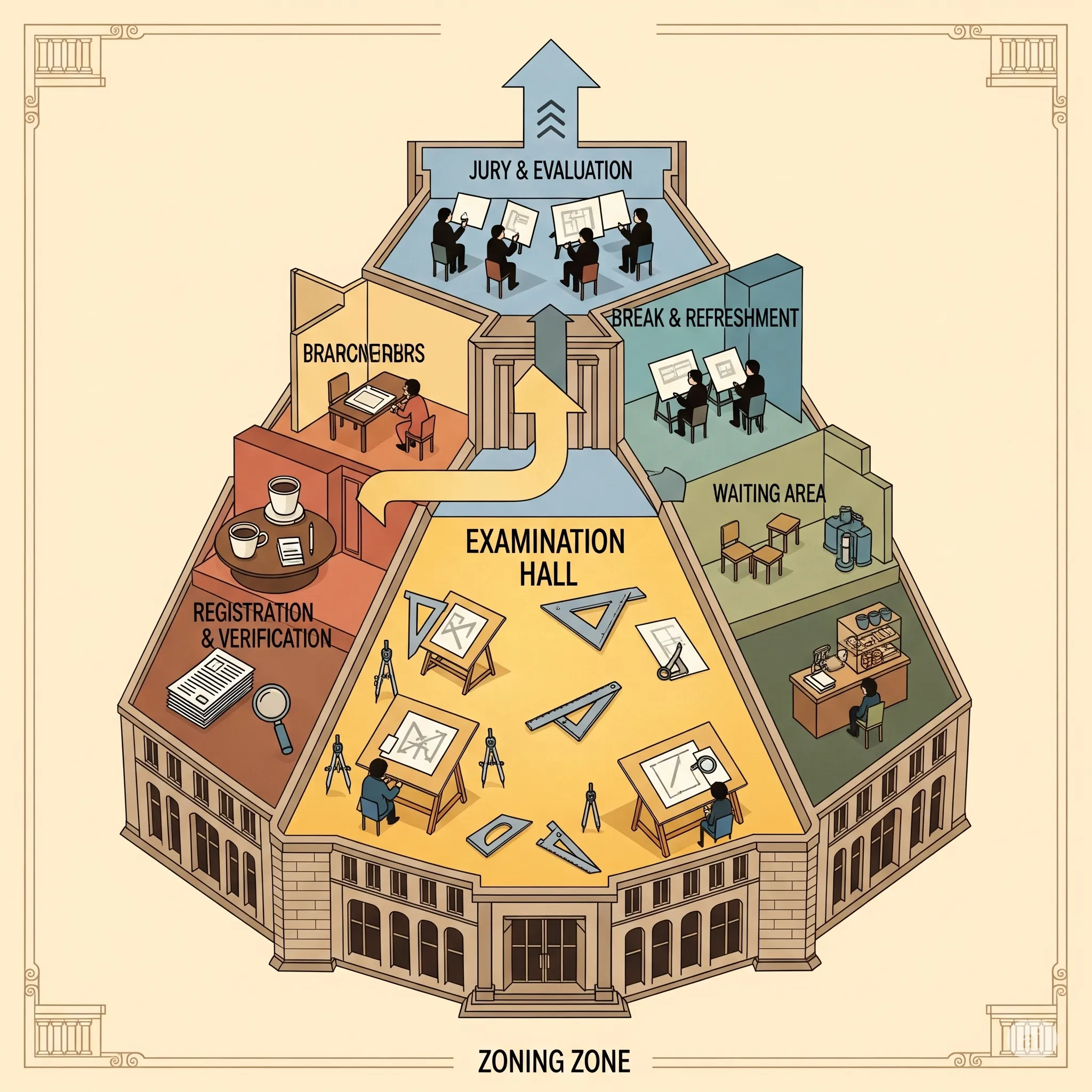

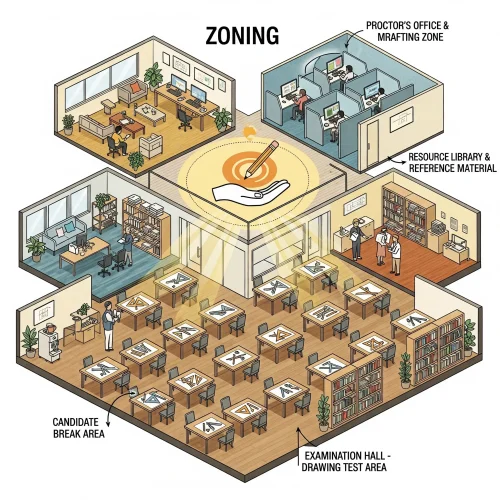

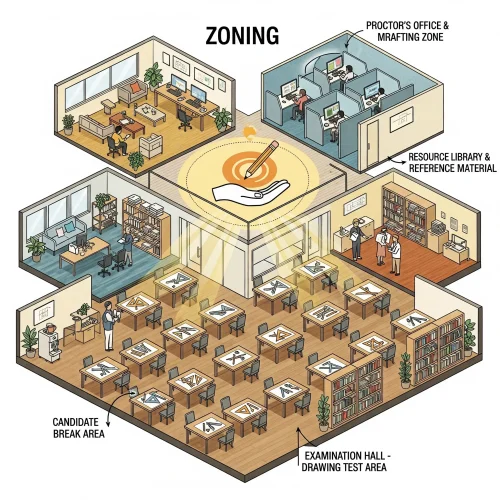

ゾーニング

動線

この動画を YouTube で視聴

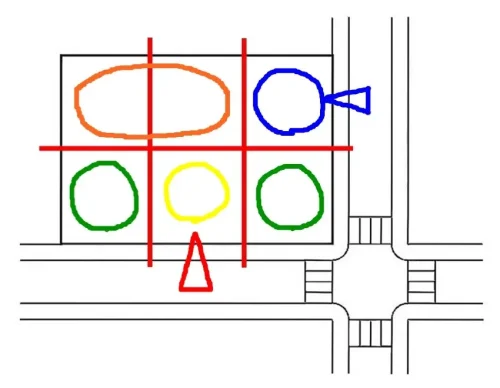

一級建築士製図攻略:「ゾーニング・動線」とは?

- 「ゾーニングは単なる丸囲み?」

- 「動線って人の流れのことでしょう」

- 「敷地図の上でチャチャっと書いて終わり」

丸、丸、丸、

このやり方で合ってる?

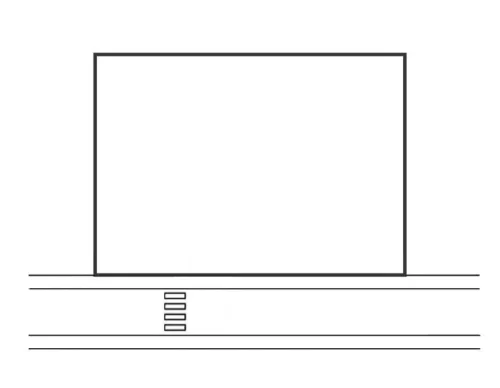

製図試験の敷地図をまえに「なんとなく丸を描いている」

まずは、その誤った感覚を解き、ゾーニングと動線の本質を掴むことで、確実なゾーニング術と動線裁きを手に入れる戦略的思考法をお伝えしましょう。

製図ブログについて

当ブログは、昨年の試験において悔しい思いをされた「角番生、角番からの復活の方」のモチベーションアップのため、プラスになる情報を発信していきます。

ゾーニングとは?動線とは?

一級建築士製図試験に挑戦される方にとって「ゾーニング」とは?

「動線とは人の流れ、それは目に見えるもの?」という根本的な疑問を抱えているかと思います。

エスキスを実践すればするほど、その目的が曖昧なまま置き去りとなり、いきなり決め打ちでスパン決め、プランニングに突入している受験生も少なくありません。

そういった迷子の方に向けた処方箋として、ゾーニングと動線について深堀りし、向き合い方を解説していきましょう。

エスキスの神よ

お告げを下さい。

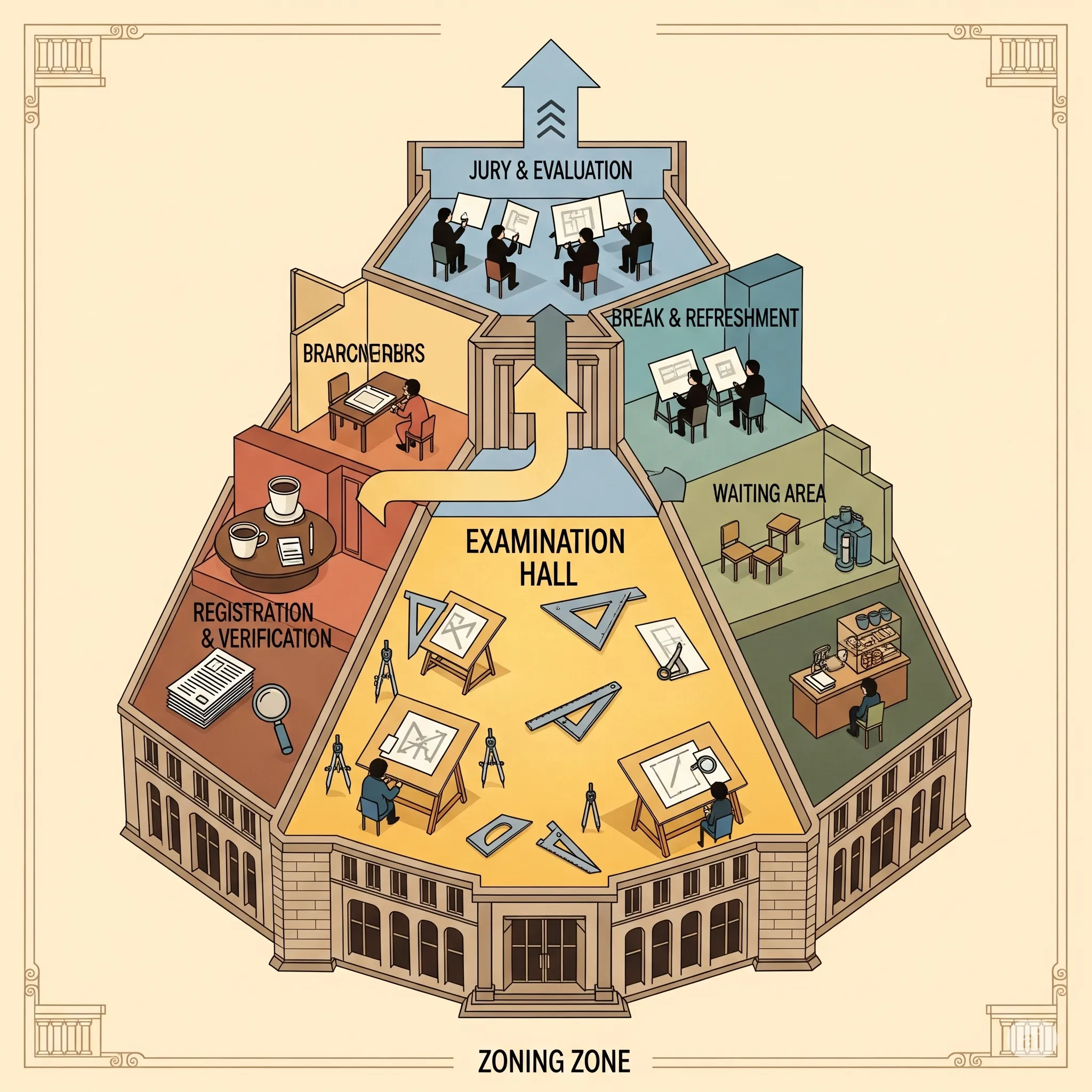

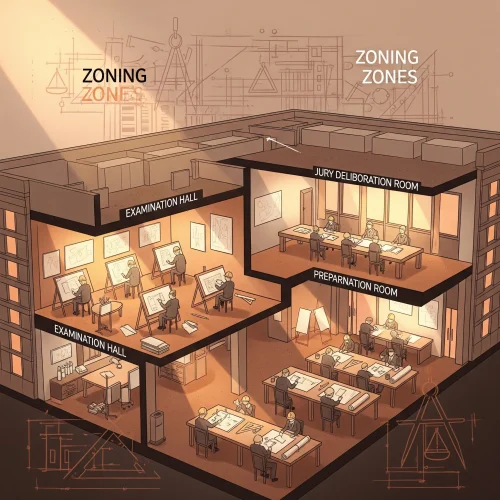

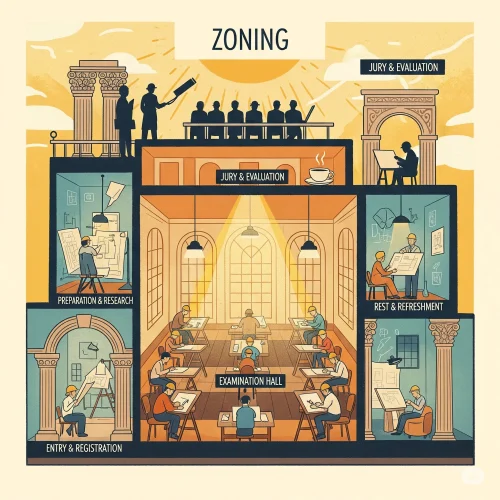

ゾーニングとは?

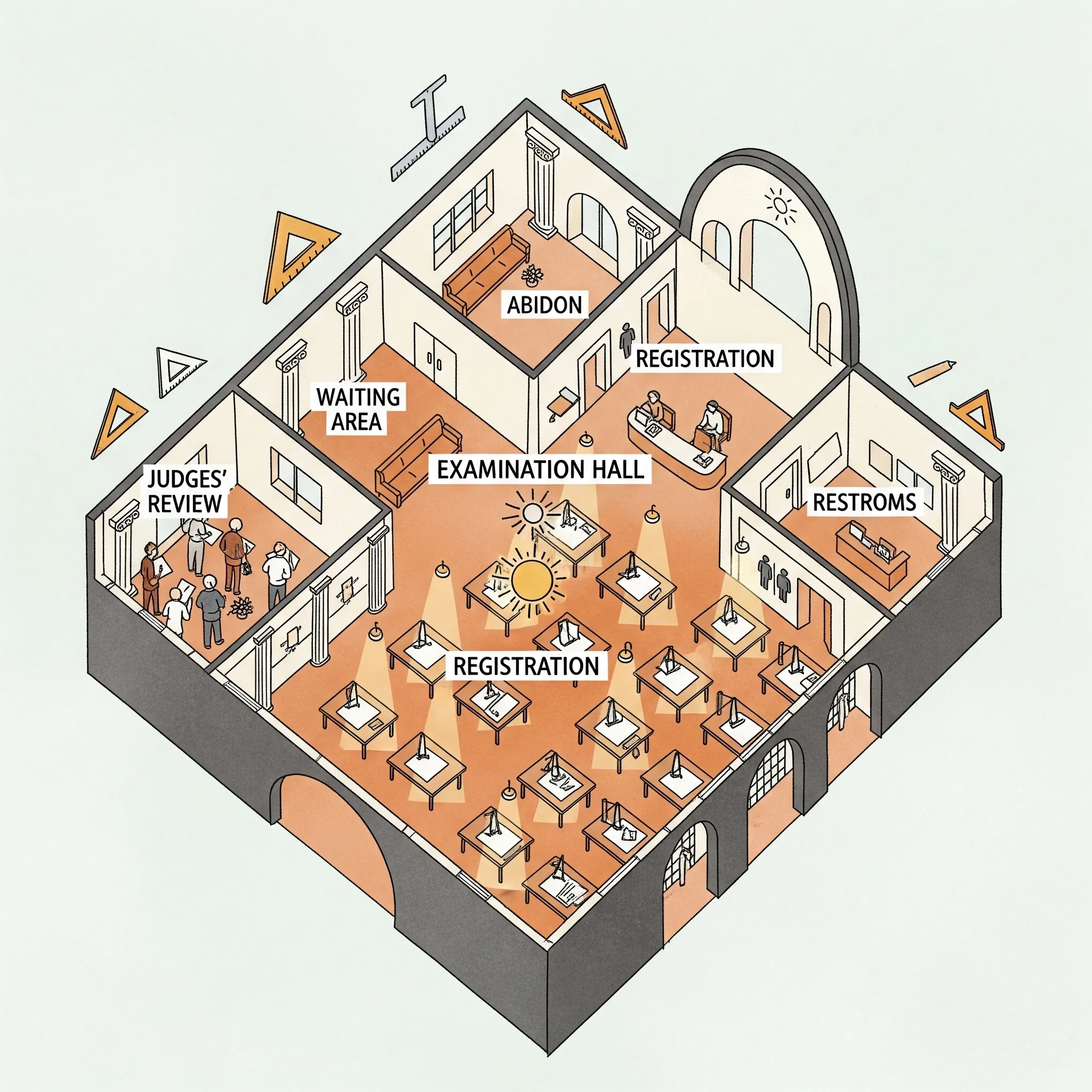

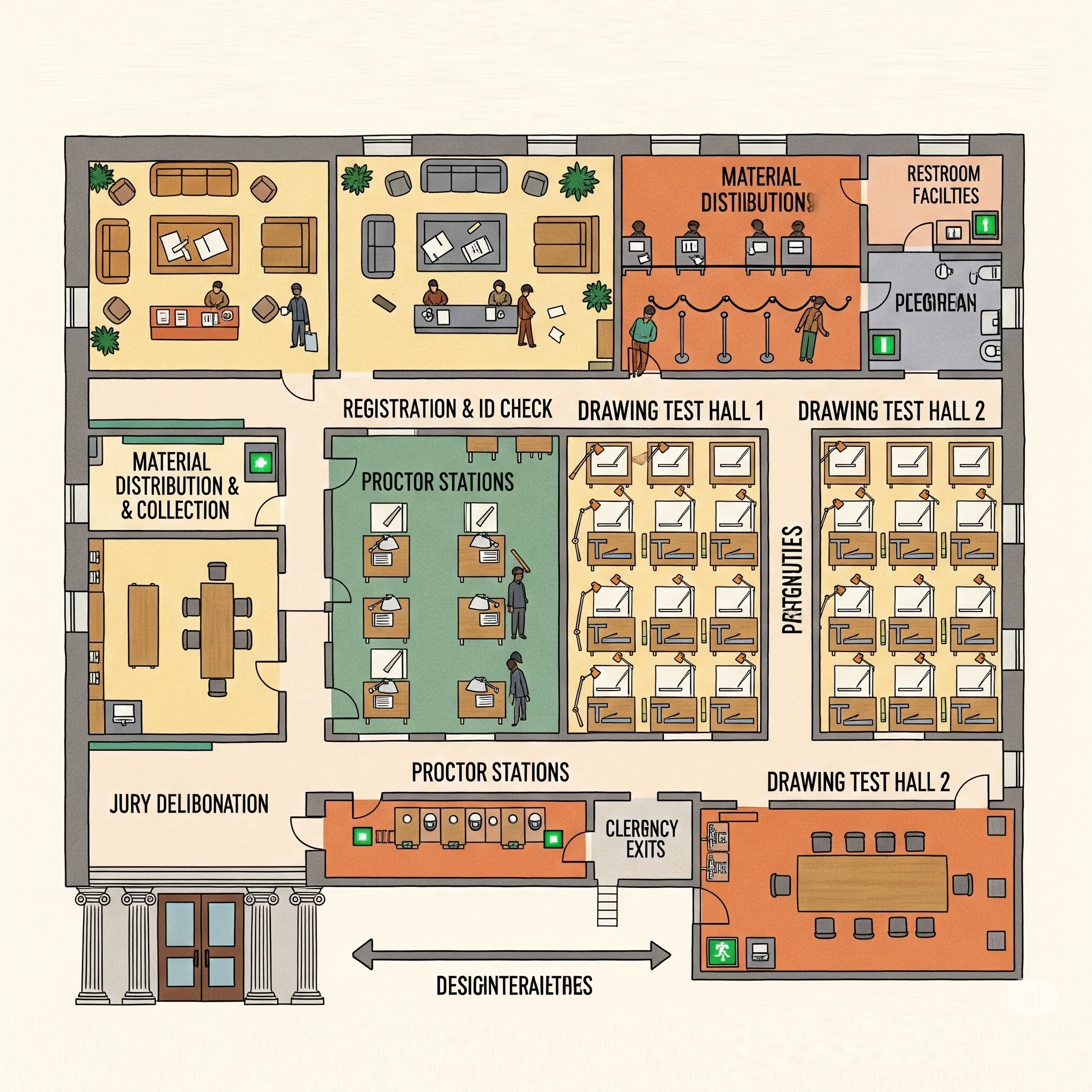

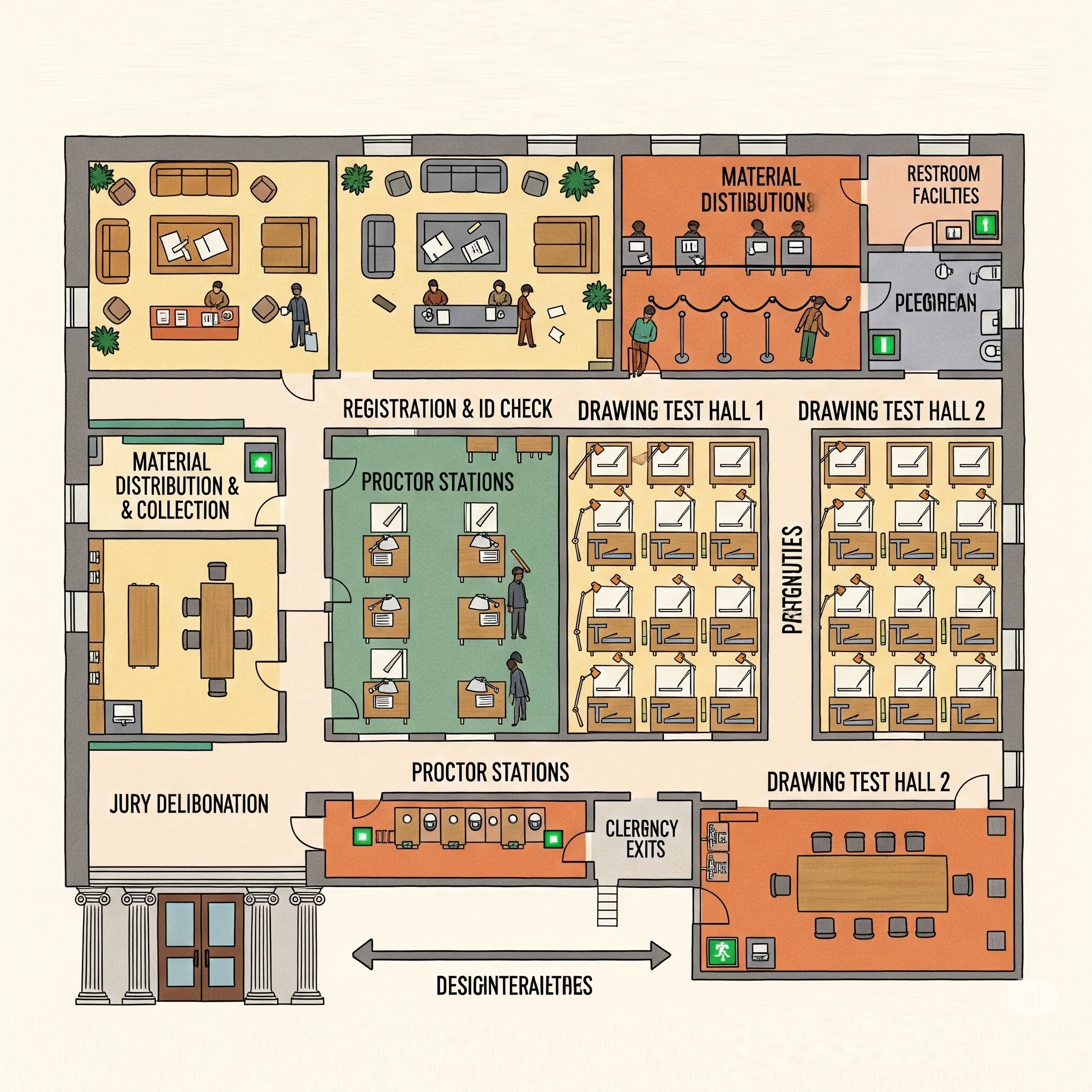

製図試験におけるゾーニングとは、出題者の意図を汲み取り、それを具現化するための下絵を描くこと。

敷地内や建物内の各部門の使い方や相互関係を意識しながら、効果的に配置するエスキス前半の工程をいいます。

これは単なる丸囲みスケッチや部屋の置き方ではなく、建物の輪郭を決定づけるための空間デザインの基礎となるのです。

空間を感じるのだ。

動線の捉え方について

動線とは施設の利用者や管理者が建物内を移動する経路のこと。

それは、単なる人の流れにとどまらず、エスキスではゾーニングにおける「ゾーンとゾーンを結び付ける架け橋」としての位置づけとなります。

ゾーンとゾーンを結ぶ

レインボーブリッジです。

受験生の多くが誤解していること、それはゾーニングと動線を別々に考えてしまっているところです。

ゾーニングのそれぞれのエリアが孤立し、連続性や統合性が欠けていると、動線が複雑になったり、施設の利便性が損なわれます。

「動線」を考慮しないゾーニングは、「ゾーンとゾーンを結び付ける架け橋が、他のゾーンを横断する」という致命的なエスキスの破綻を招くこともあるでしょう。

ちょっと失礼!

お隣に用事があるので、そこを通して下さい。

ランクⅣ

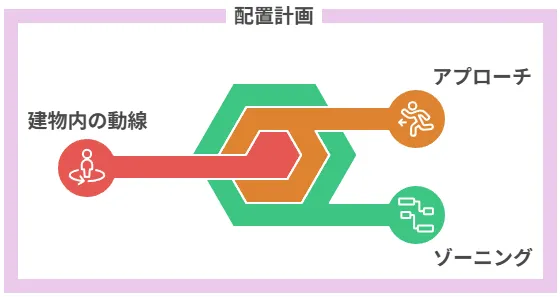

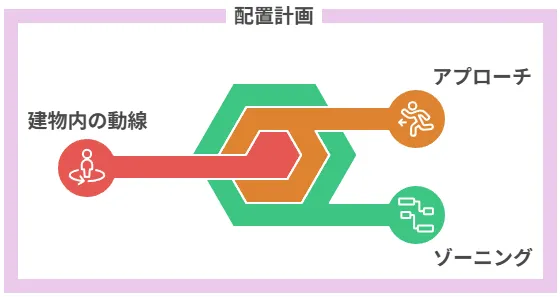

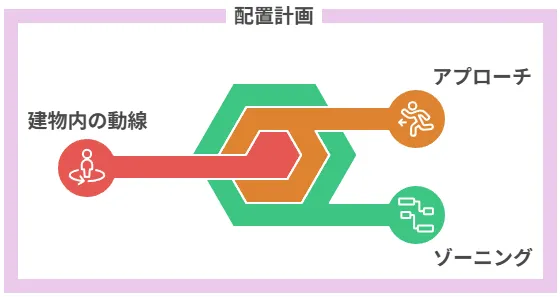

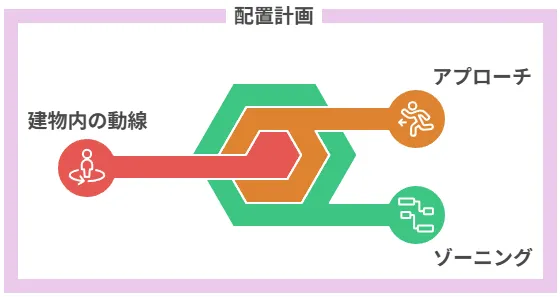

動線を決める3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

この3要素を確実に成立させることが、合格ゾーニングへの最短ルートとなります。

ゾーニングは「単なる丸囲みの絵遊び」でないことを証明して見せましょう!

お呼びでない?

試験元が求めるゾーニングとは?

合格するための黄金ルール

試験元が求める解答は「条件を満たすこと」+「シンプルであること」

ゾーニングに求められている要素は、主にこの2つといってもよいでしょう。

複雑な構成は採点者にとって解釈が難しく、採点対象から外される傾向にあります。

例えば、課題条件で「○○室と大空間を隣接させる」と指定されている場合、「○○室から大空間への動線を確保する」ことを意味し、これを無視することは確実な失格要因となるでしょう。

これまた失礼!

お隣に用事があるので、壁を壊して下さい。

退場!

試験元が求めるものを形にする戦略

読み取り力の向上

試験元が求めるゾーニングを具現化する。

そのためには、課題条件の正確な読み取りと立体的な空間把握スキルが必要不可欠です。

また出たよ・・・

読み取り嫌いなんだよね。

ゾーニングを考える3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

配置計画、外部動線、建物内の動線、建物内のエリア配置を統合し、各部門の関係性を明確にします。

念仏のように

叩き込んでおきましょう。

受験生が見落としがちな重要ポイント

プランニングを見越した「完成させる」視点を取り入れること。

- 設計条件に合致すること

- 現実的なボリュームで配置すること

- プランニングの難易度を見越して調整すること

このバランスこそが最適なゾーニング、そして最適なプランニングに繋がるのです。

エスキス段階で、この3つの視点によるゾーニングと動線が明確であるほど、1/400プランニングが速くまとまり、解答図面の完成度にも直結します。

これが大きな

アドバンテージとなる!

この動画を YouTube で視聴

一級建築士製図攻略:「ゾーニング・動線」の基本戦略について

受験生が陥る認識とは?

「課題条件を厳守する>>>完成可能なゾーニング」

しかし、合否の現実は「課題条件を厳守する≒完成可能なゾーニング」

それは「限られた時間内で確実に採点土俵に上がるため」の戦略でもあるのです。

課題条件を厳守する

完成可能なゾーニング、どっち?

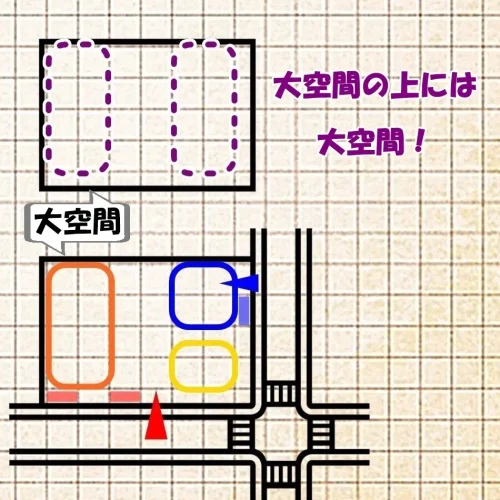

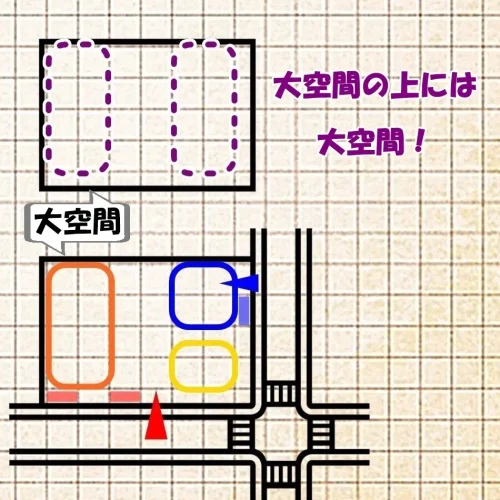

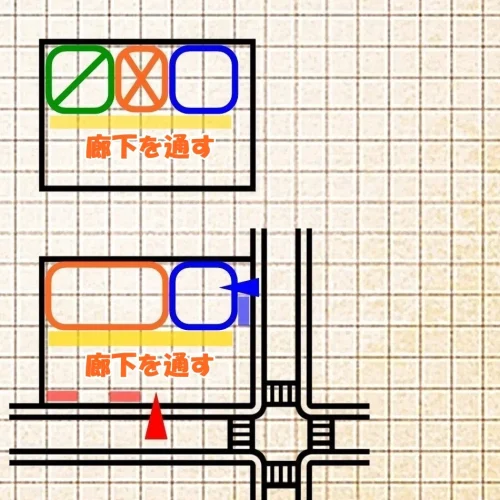

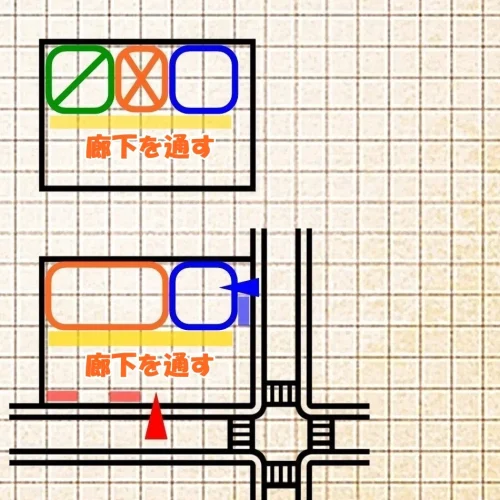

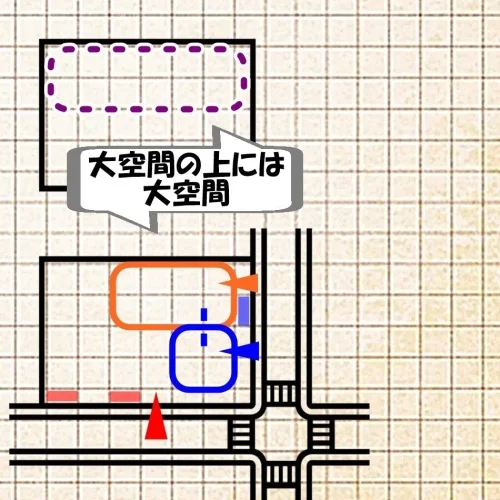

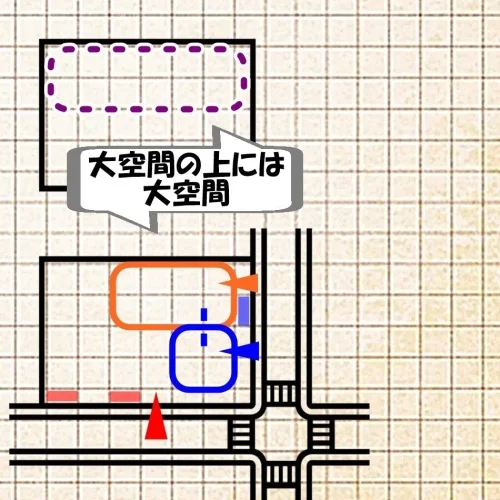

- 「大空間の上には大空間」

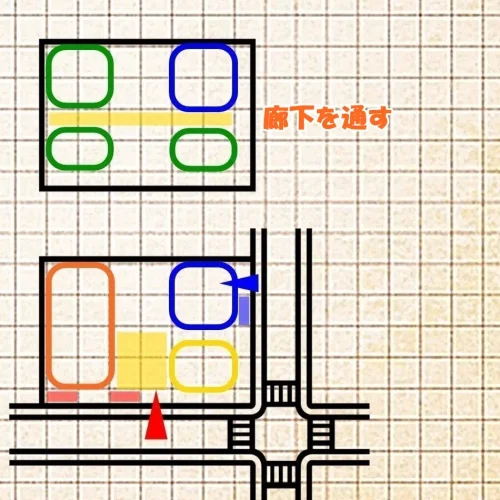

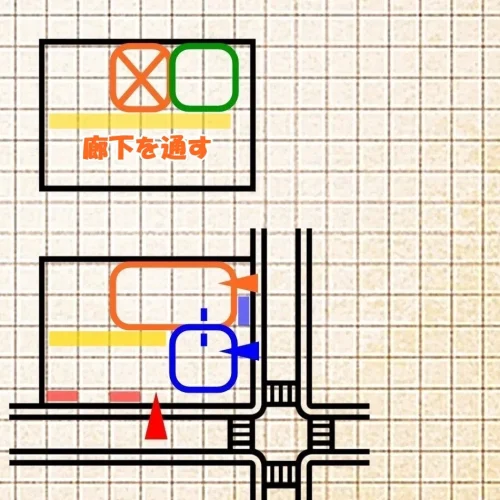

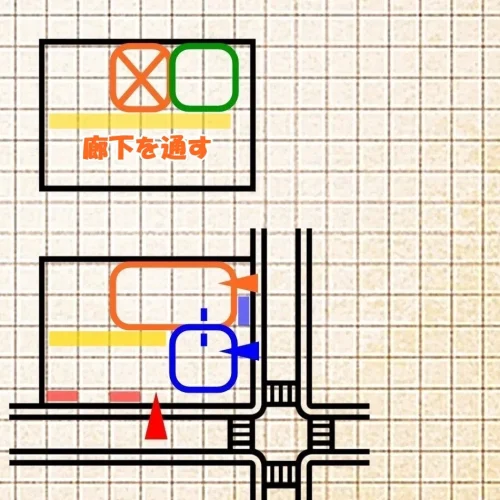

- 「部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く」

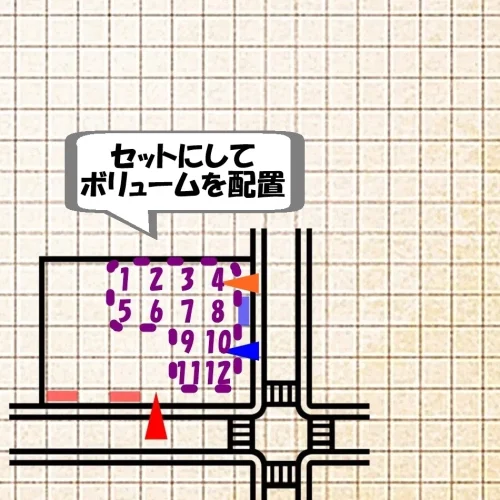

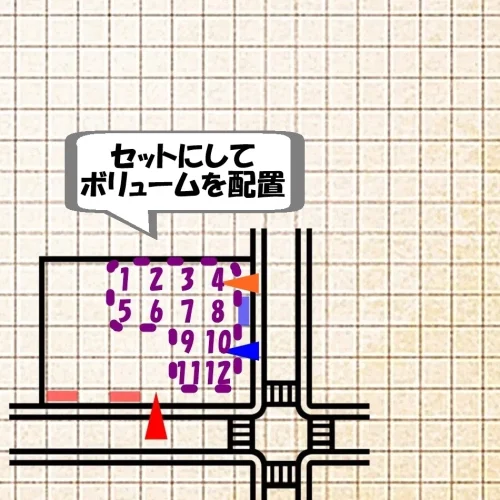

- 「2つの部門をセットにして1つのボリュームとして扱う」

製図試験で求められるのは完成力、時間内の完図を最優先とする実践式ゾーニング術を伝授しましょう。

ゾーニングの基本戦略

受験生への問いかけ

「一級建築士製図試験の現実と向き合ってますか?」

試験元が求めるものは「完璧」主義よりも「完了」主義です。

「出題者と向き合い、最適な解答をすること」はもちろんですが、採点の土俵に上がらなければ、その姿勢を見てもらう機会はありません。

・・むなしい・・

製図試験で求められるのは「完璧なゾーニング」ではなく、「完成されたゾーニング」

ゾーニングの完璧さを追求してタイムオーバーになるより、課題条件を満たしつつ、エスキスを「完了」させることが、あなたにとって絶対的な優先事項ではありませんか?

試験元が求めるものを形にする戦略としては、まずは課題条件を満たすこと。

その後に試行回数を重ねながら、シンプルなゾーニングや、スムーズな動線となるように調整するのです。

自分の作業性の視点も入れよう。

「シンプル」な構成が決まれば、1/400のプランニングもスムーズになり、時間短縮にも繋がりますよね?

時間内にエスキスを完了させることが、採点の土俵に上がるための最低条件であり、あなたの成果を最大限発揮することが一番だからです。

合格への確実な道筋を照らす

ここで、エスキス「完了」のためのゾーニングには、実証済みのセオリーが存在します。

ここから先は、そのセオリーとなるゾーニングの組み立て術について、紐解いていきましょう!

完璧よりも完了、

やり過ぎは自分を苦しめるだけです。

ゾーニング・動線の基本戦略

この明快さが完成への近道!

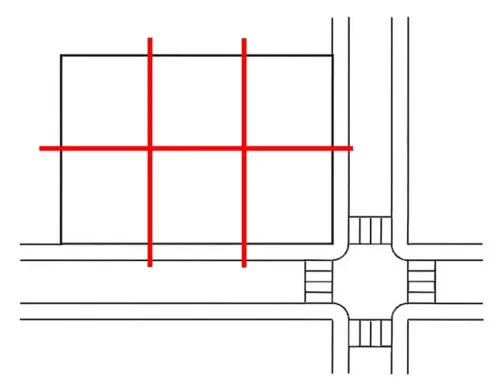

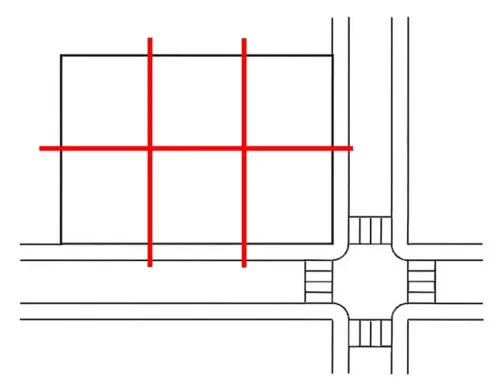

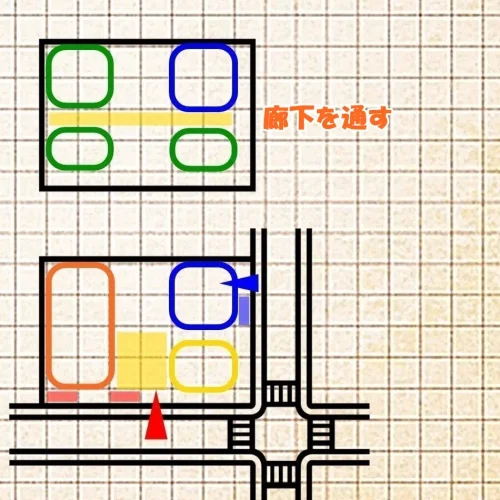

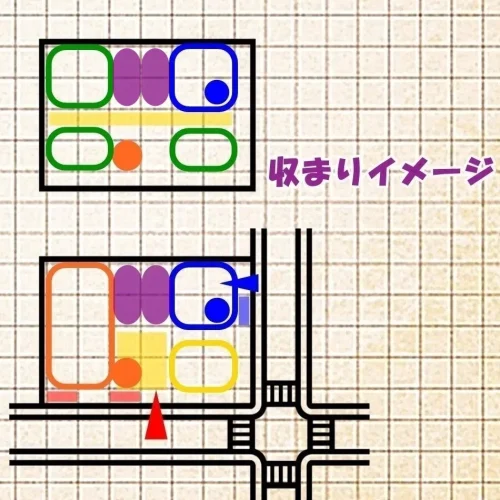

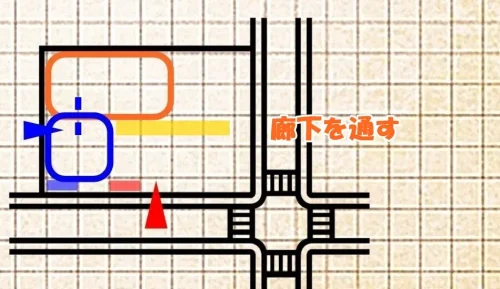

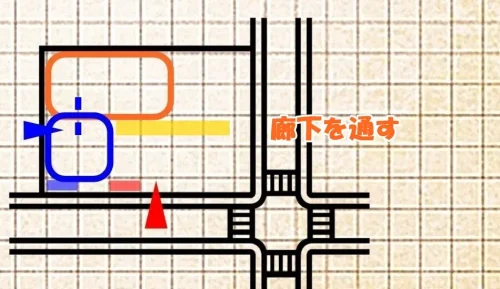

ゾーニングの基本戦略は「部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く」というシンプルな順序にあります。

ここで言う、ひとつ目の「部屋」とは単なる要求室ではなく、交流ホール、多目的ホールなどの大空間を指すもの。

なぜなら建物内の動線となる廊下の通り位置は、おおむね大空間の配置で決定されるからです。

部屋を置く、

廊下を通す、部屋を置く

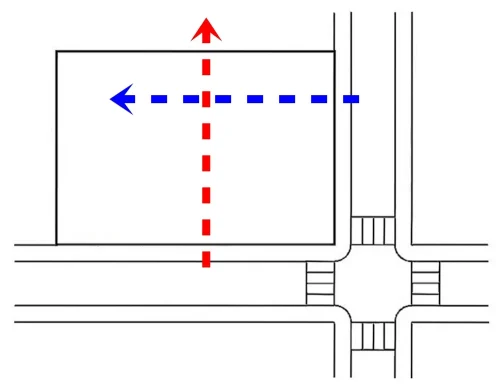

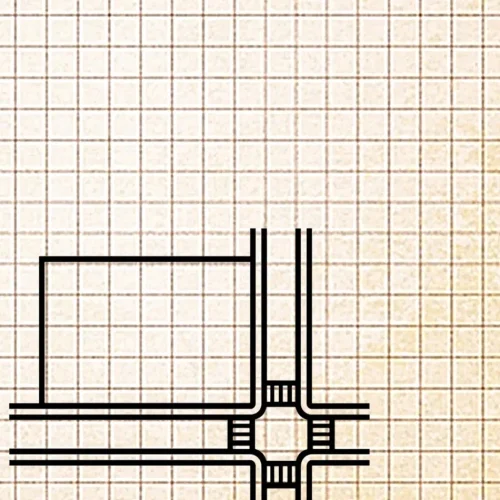

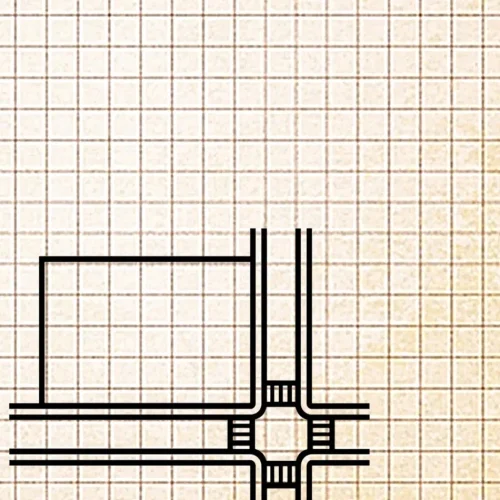

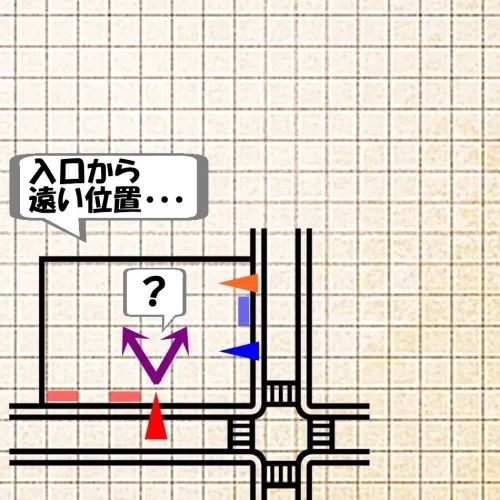

外部空間と内部空間の動線テクニック

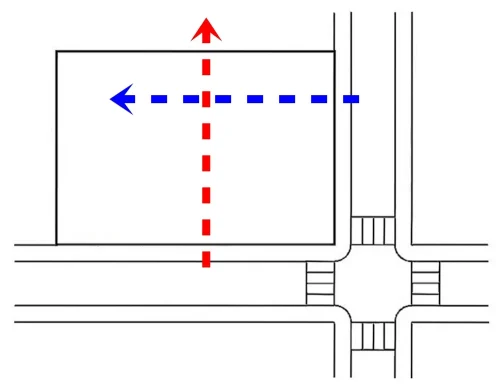

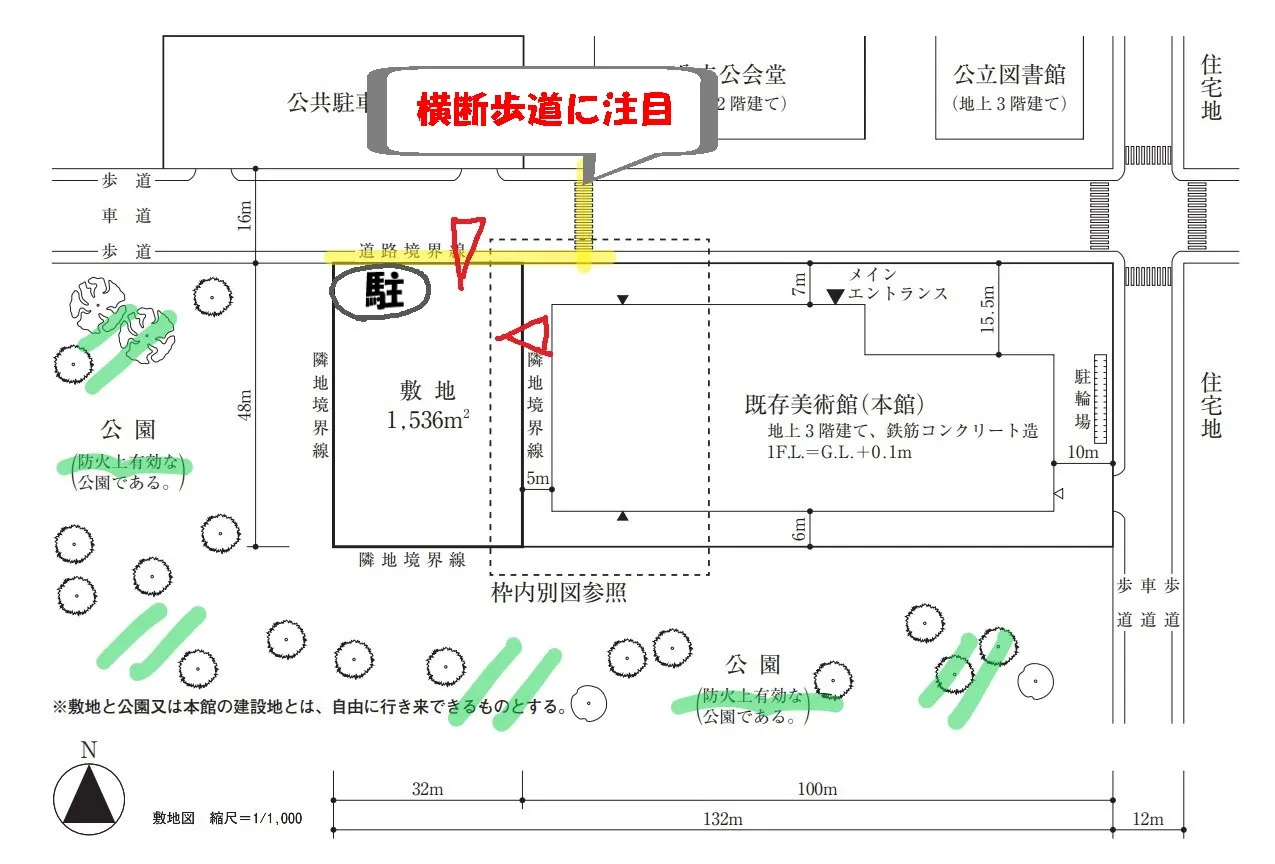

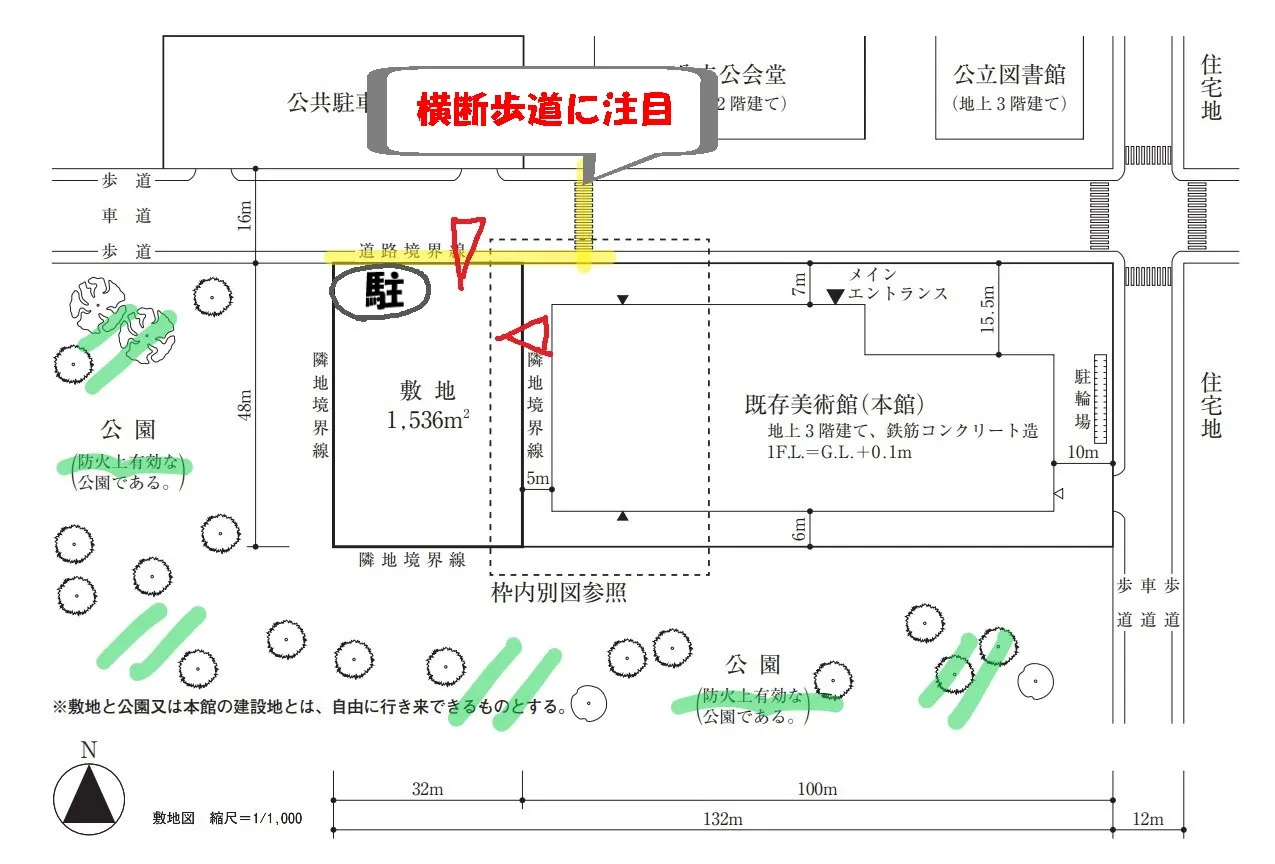

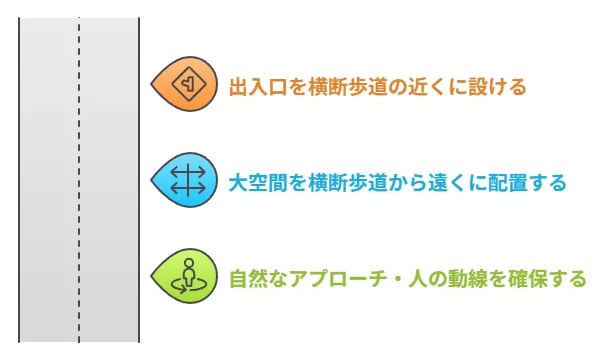

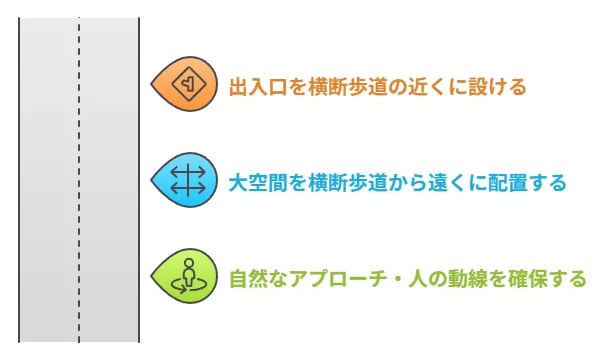

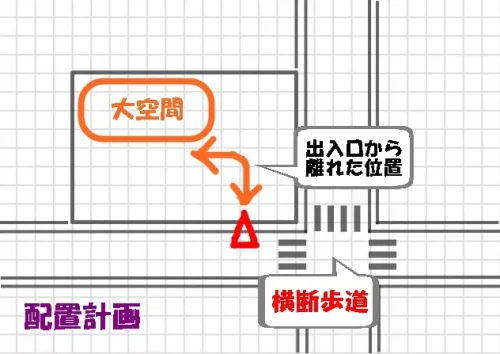

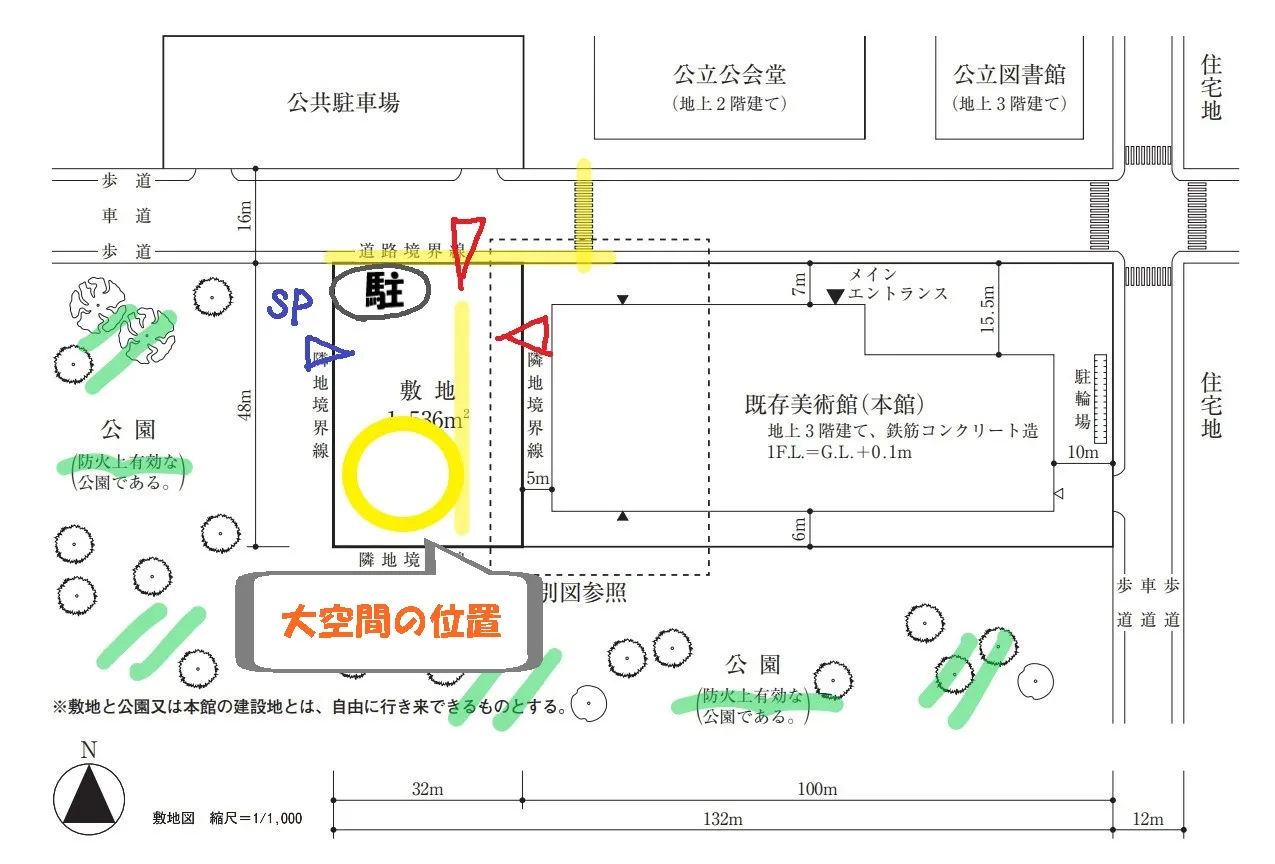

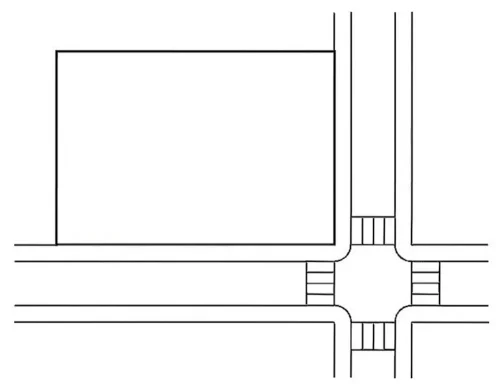

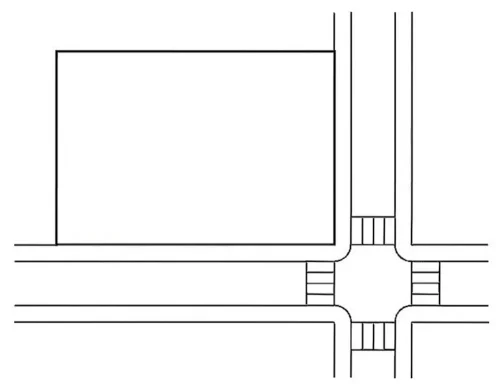

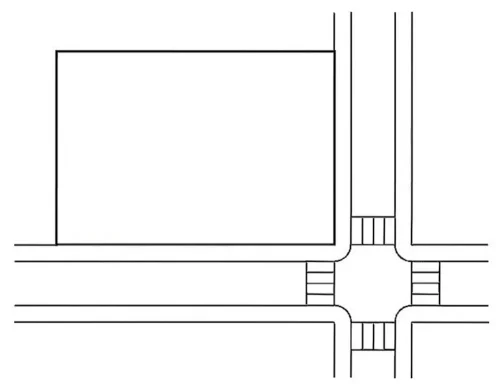

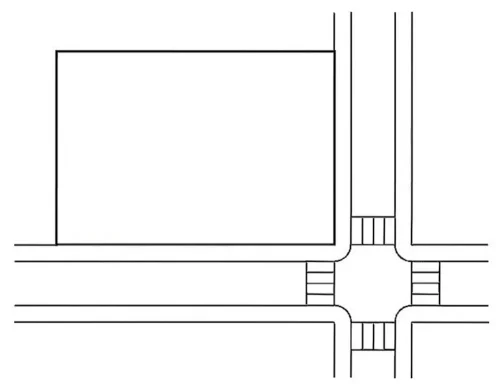

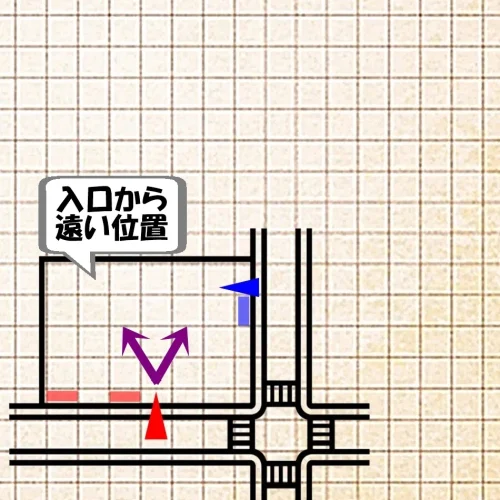

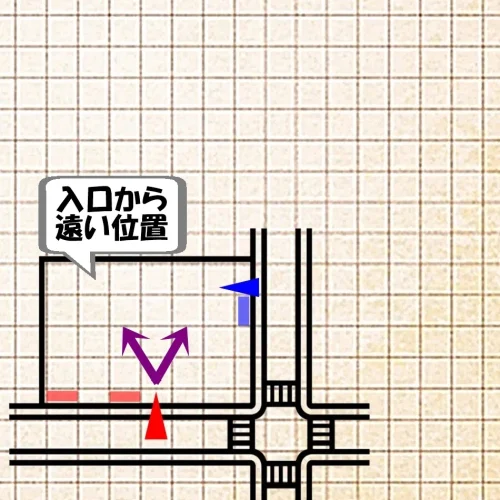

- 横断歩道の近くに出入口を設ける

- 横断歩道から最も遠い位置に大空間を置く

- 大空間を遠い位置に計画し、自然な動線を確保する

ここでは詳しい説明を省きますが、下記のリンクをたどって、ご確認いただければと思います。

確認しておこう。

横断歩道が起点になるのか?

この動画を YouTube で視聴

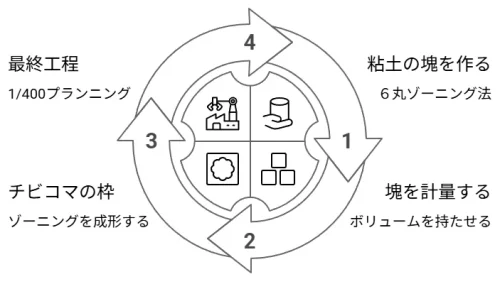

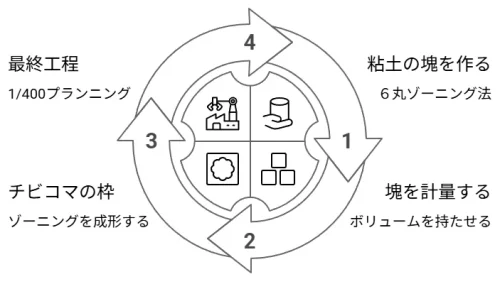

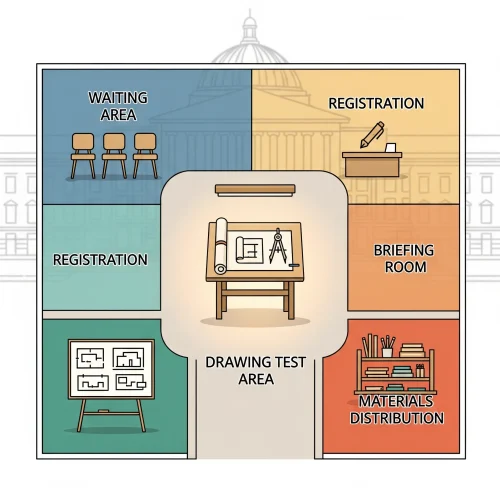

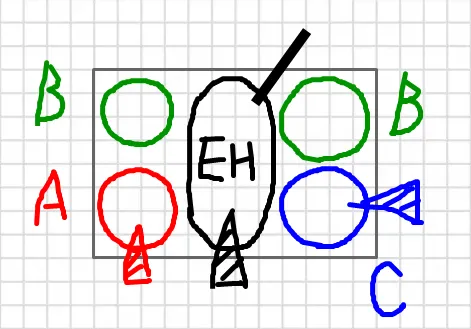

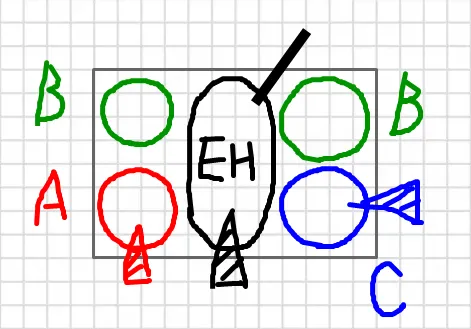

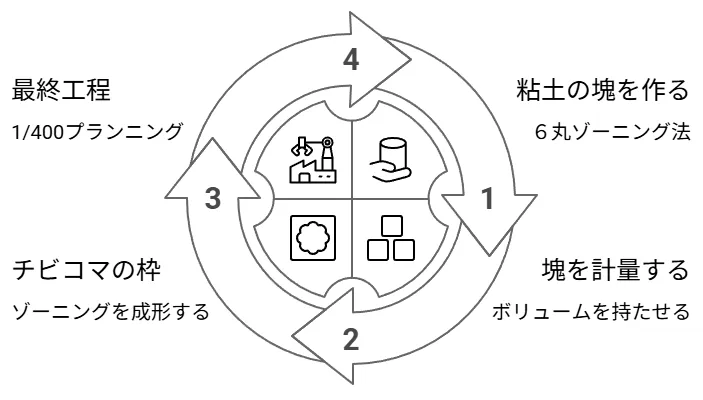

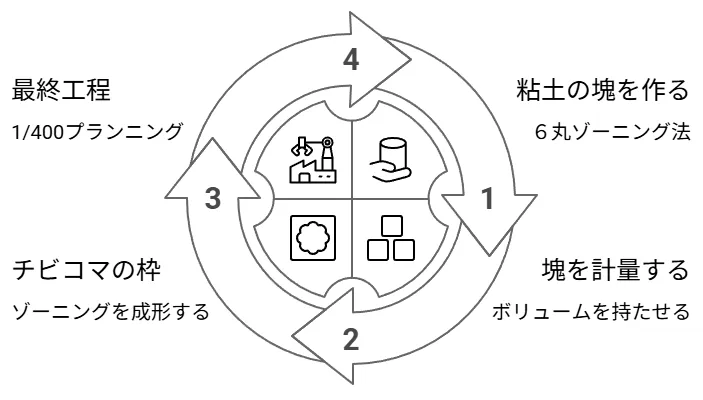

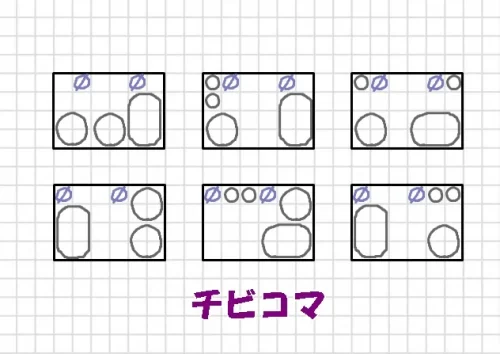

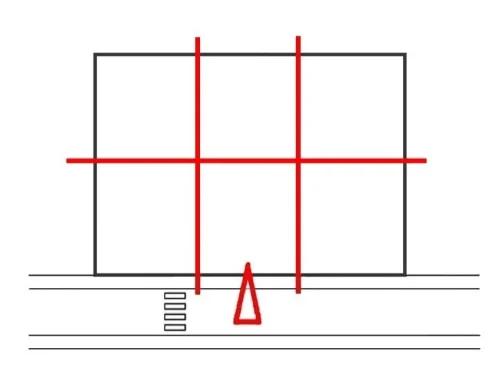

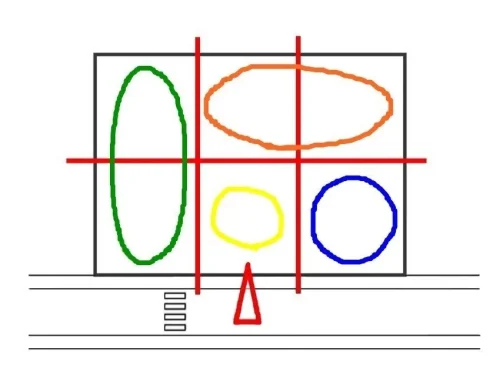

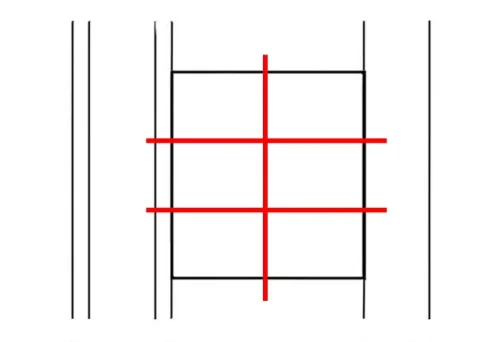

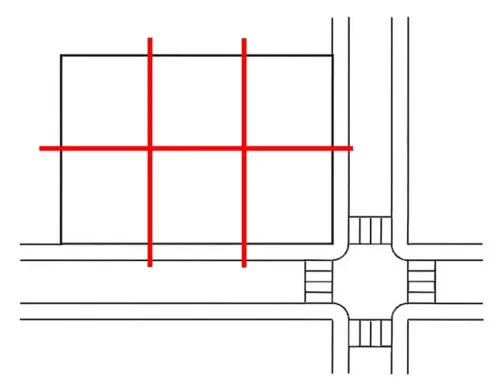

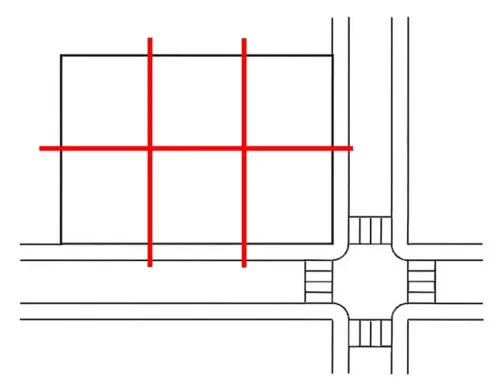

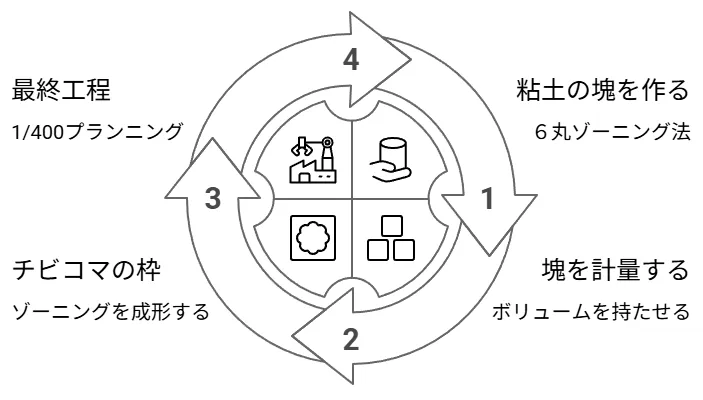

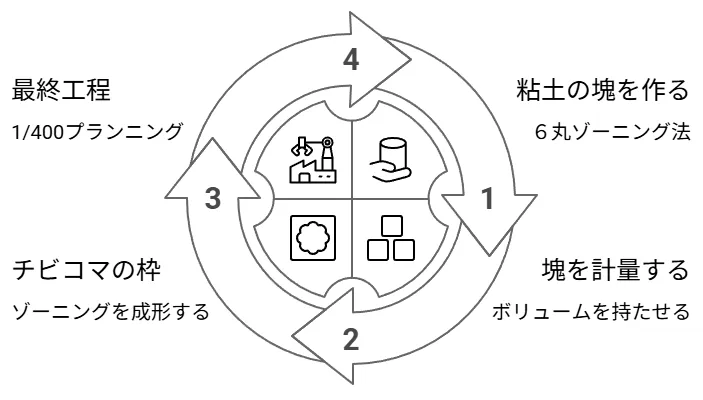

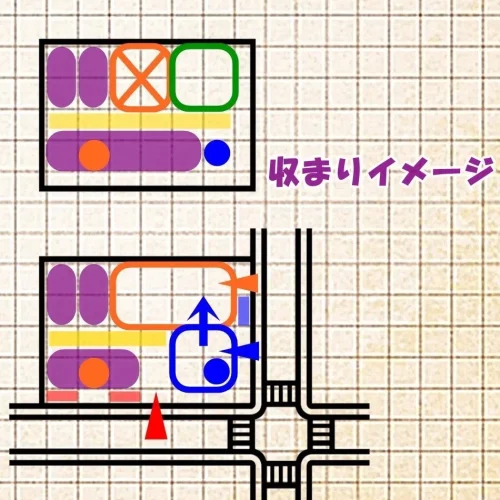

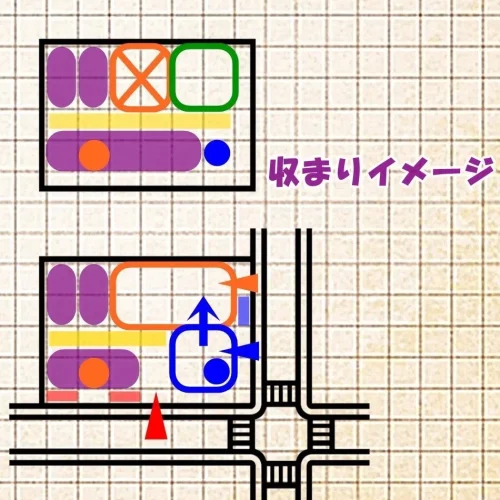

6マル・ゾーニングの活用法

6丸ゾーニングとは?

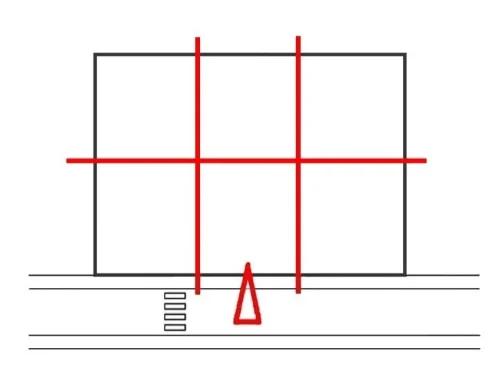

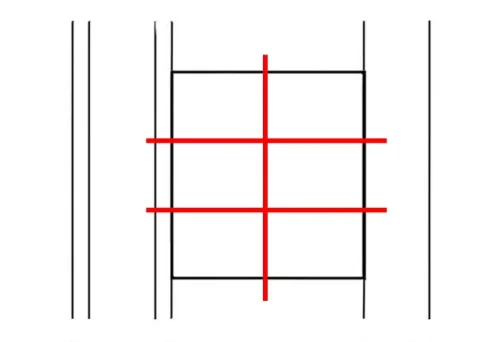

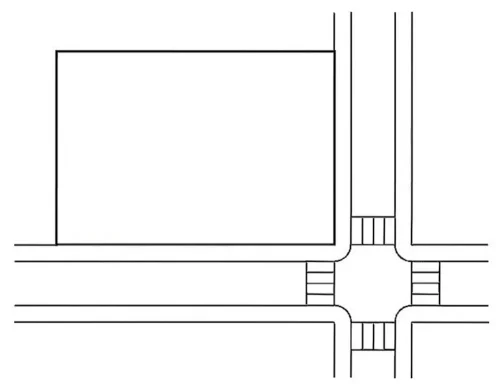

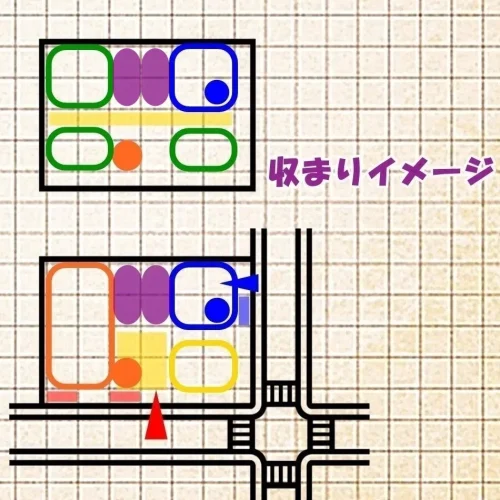

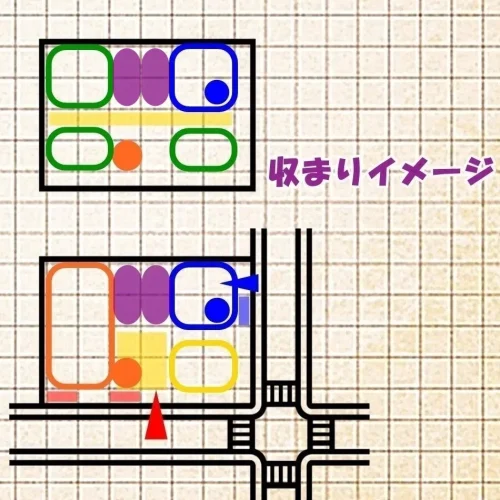

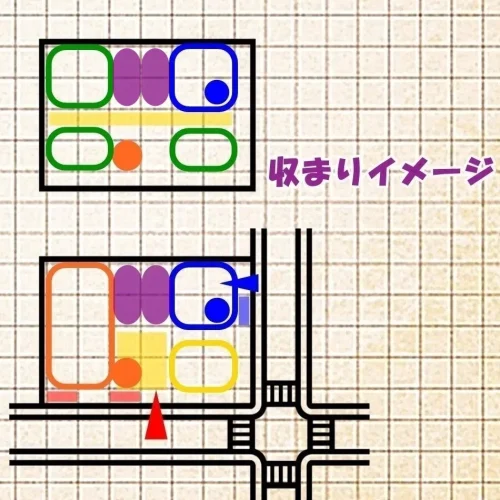

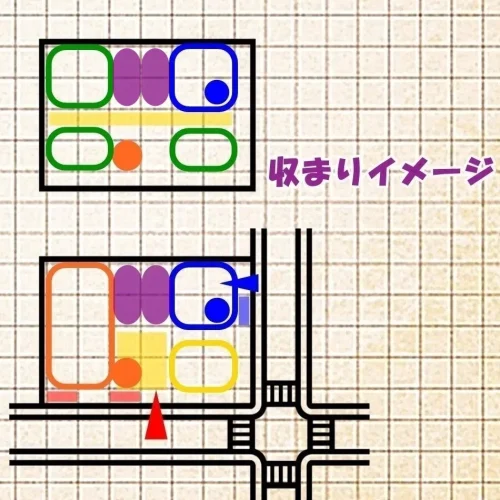

敷地を6分割し、それぞれの区分にて、エントランスホールを起点に部門エリアを配置する簡易的なゾーニング手法のこと。

敷地内を6つに分割する6丸ゾーニング法は、初めのステップとしては有効な思考プロセスといえます。

これは簡単なことですが、ゾーニングを考えるうえで「1回目の思考」としてカウントされるので、ぜひ取り組んでいきましょう。

6丸ゾーニング

しかし、正確なゾーニングを把握するために、6丸ゾーニングだけでは「ボリューム感」が足りません。

ここ大事です。

「ゾーニングに正確なボリュームが要るの?」

・・・と思われるかもしれませんが、ボリューム感は必須です!

6丸ゾーニング法は、あくまでもゾーニングを考えるファーストアクションにすぎません。

これが1回目の思考・・

それは、建物を構成するための「粘土」の塊を作っただけで、形状は定まっていません。

その粘土の塊をプランニング工場へ投入するには、そのひとつまえの「成形」というステップを踏む必要があります。

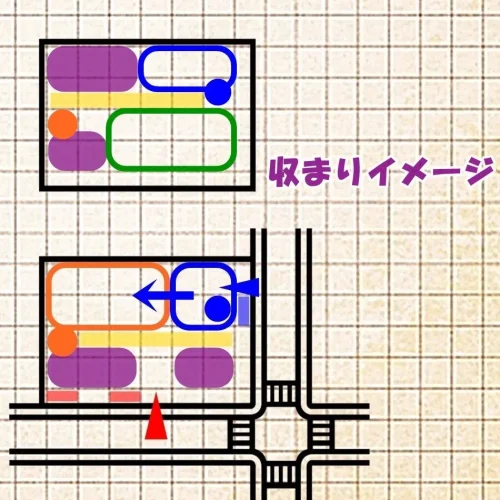

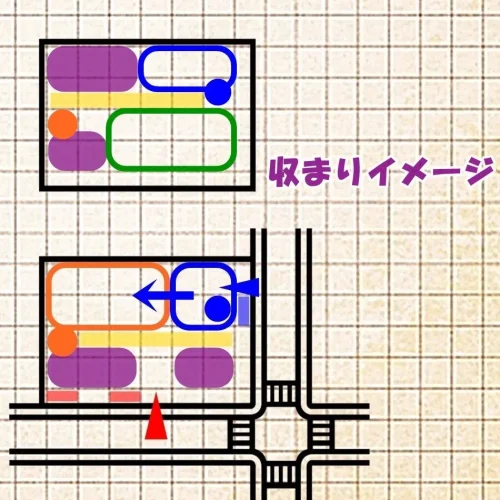

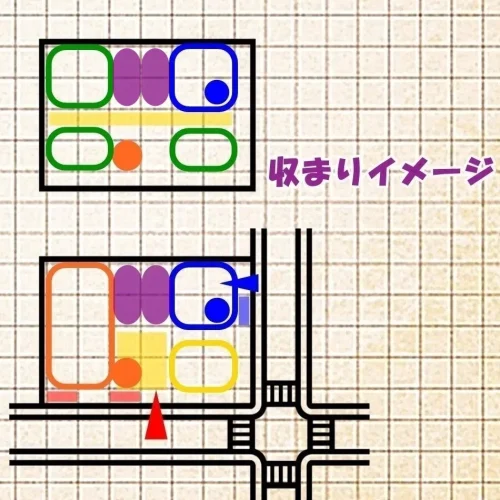

その粘土を「成形」するのに必要な型になるのが「チビコマ」の枠ということです。

これが2回目の思考!

ゾーニングの落とし穴

ボリューム感を無視したゾーニングのままプランニングに突入すると、ボリューム感のずれによる大幅な見込み違いが発生するもの。

4コマで収まるはずの大空間が6コマになり、増えた2コマぶんが他のゾーニングに悪影響を及ぼす「プランニングの破綻地獄」という、最悪の結果を招きます。

要チェック

助けてくれ~

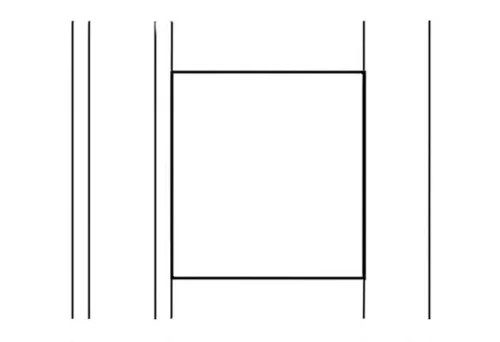

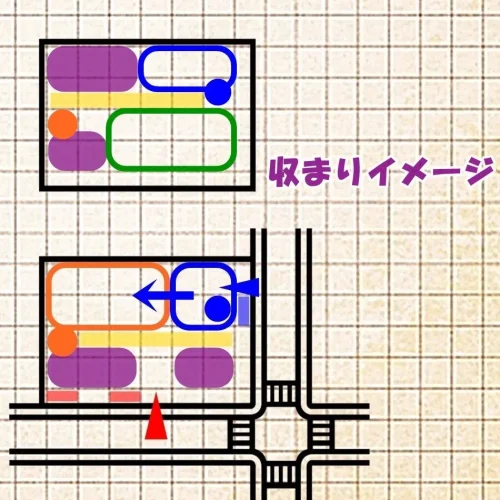

チビコマの戦略的価値とは?

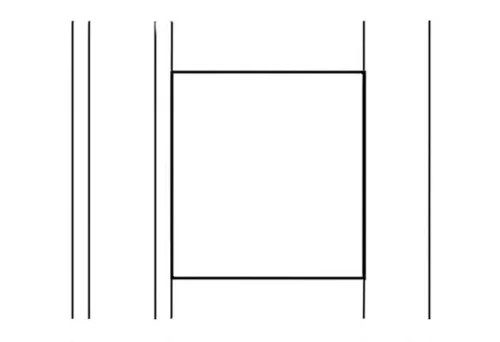

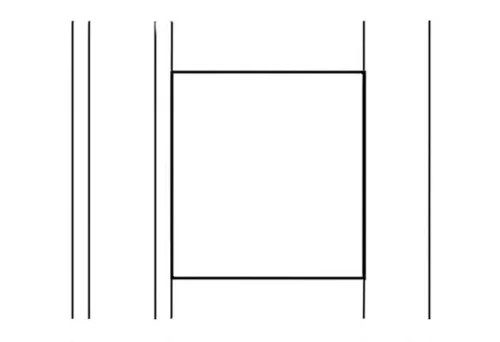

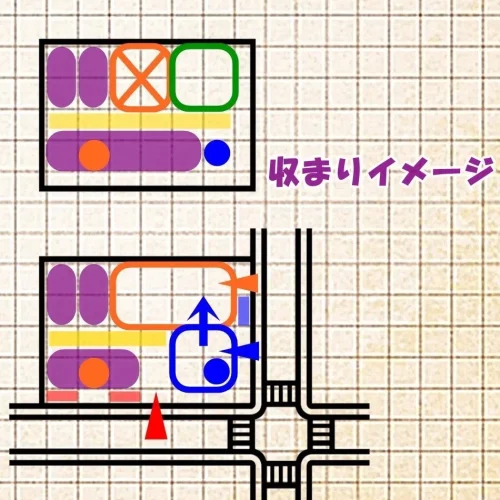

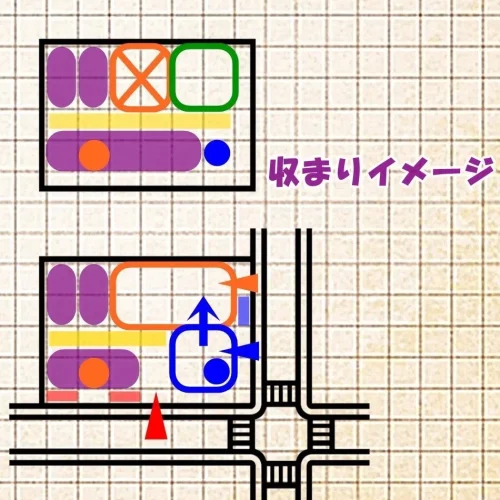

チビコマは、建物の器をスパン数・コマ数に置き換える便利なツール。

例えば、7m×6コマ → 6m×7コマへの切り替えの際には、新しい枠を書き足すだけで柔軟に対応できて、それが基準階検討や建物骨格の再形成に大きな効果を発揮するのです。

なお、チビコマでは分かりやすく作業するため、基本的にはすべて均等スパンで考えましょう。

チビコマの出番です。

均等スパンの戦略

「コマ数でボリュームを把握する」

例えば、建築の器サイズが「X方向41m、Y方向27m」だったとしても、ゾーニングをする際は「X方向42m、Y方向28m」あるものとして、均等割りします。

その均等スパンの中で、ゾーニングを「成形」したあとに、「どの部分を1m 縮めて、X方向41m、Y方向27mにするか?」は、ゾーニングが決まった後で微調整するのです。

これが3回目の思考!

「コマ数でボリュームを把握する」

「粘土の塊をチビコマ枠で成形し、細かいところは手作業で調整する」

エスキスのゾーニングも、もしかすると粘土細工に通じている部分があるかもしれませんね。

ゾーニングは粘土だったのか?

チビコマ・ゾーニングの活用法

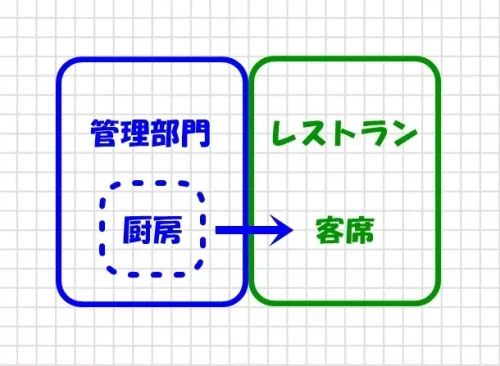

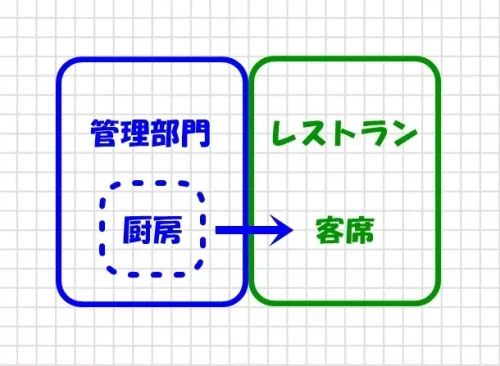

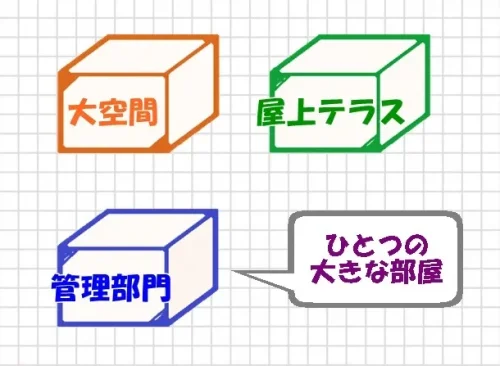

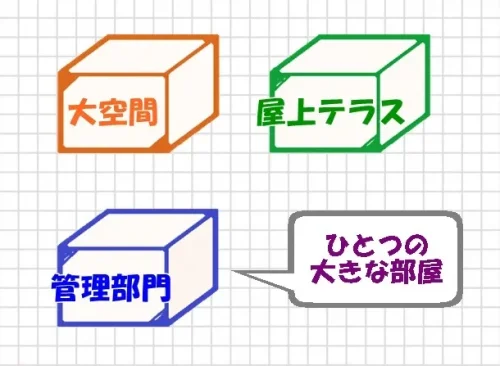

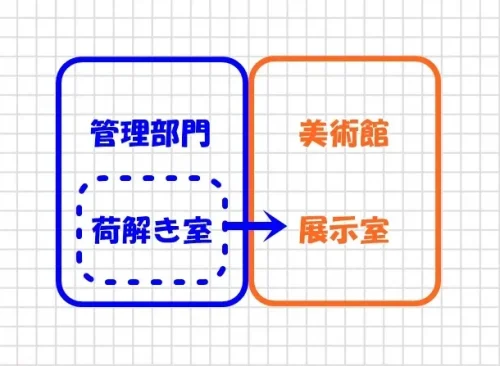

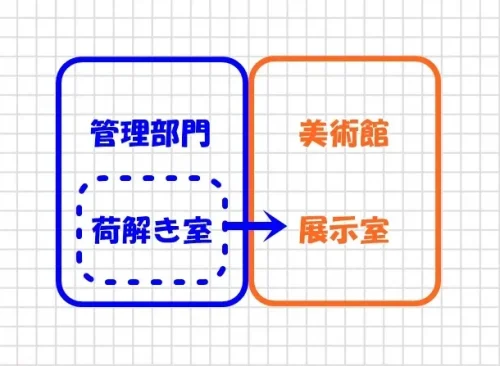

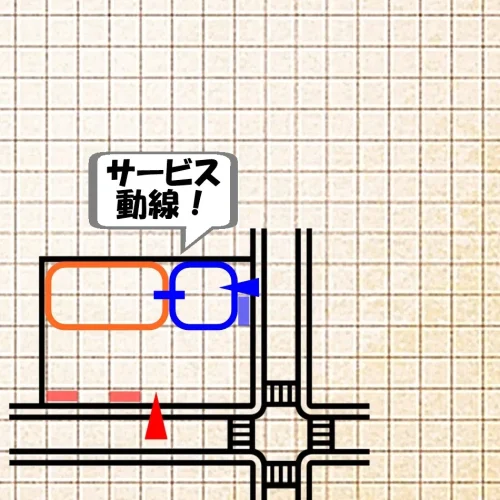

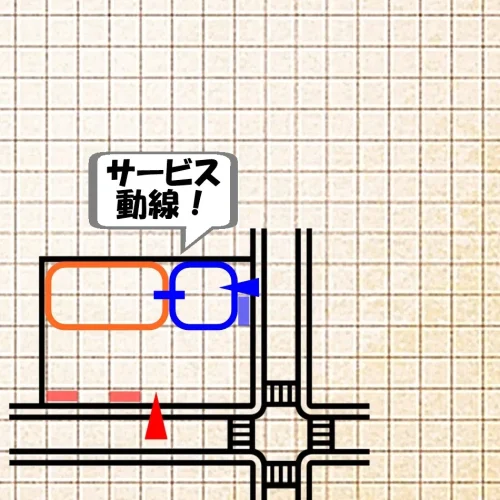

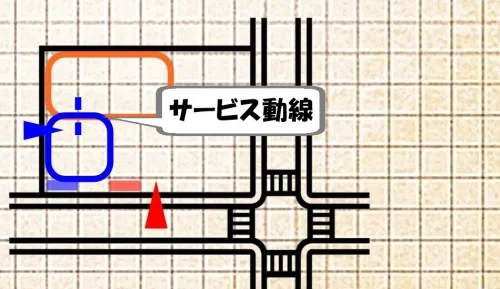

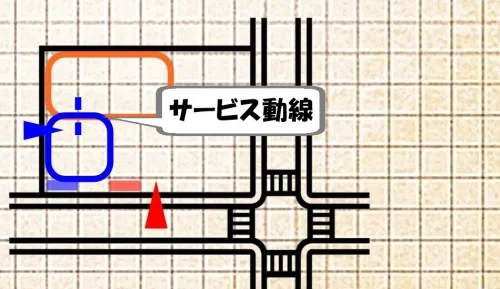

管理部門の基本戦略

「管理部門はひとつの大きなボリュームとして捉える」

「サービス動線の確保は、管理部門と利用者空間を一体化させる」

よ~く

叩き込んでおこう。

ゾーニングと「動線」について

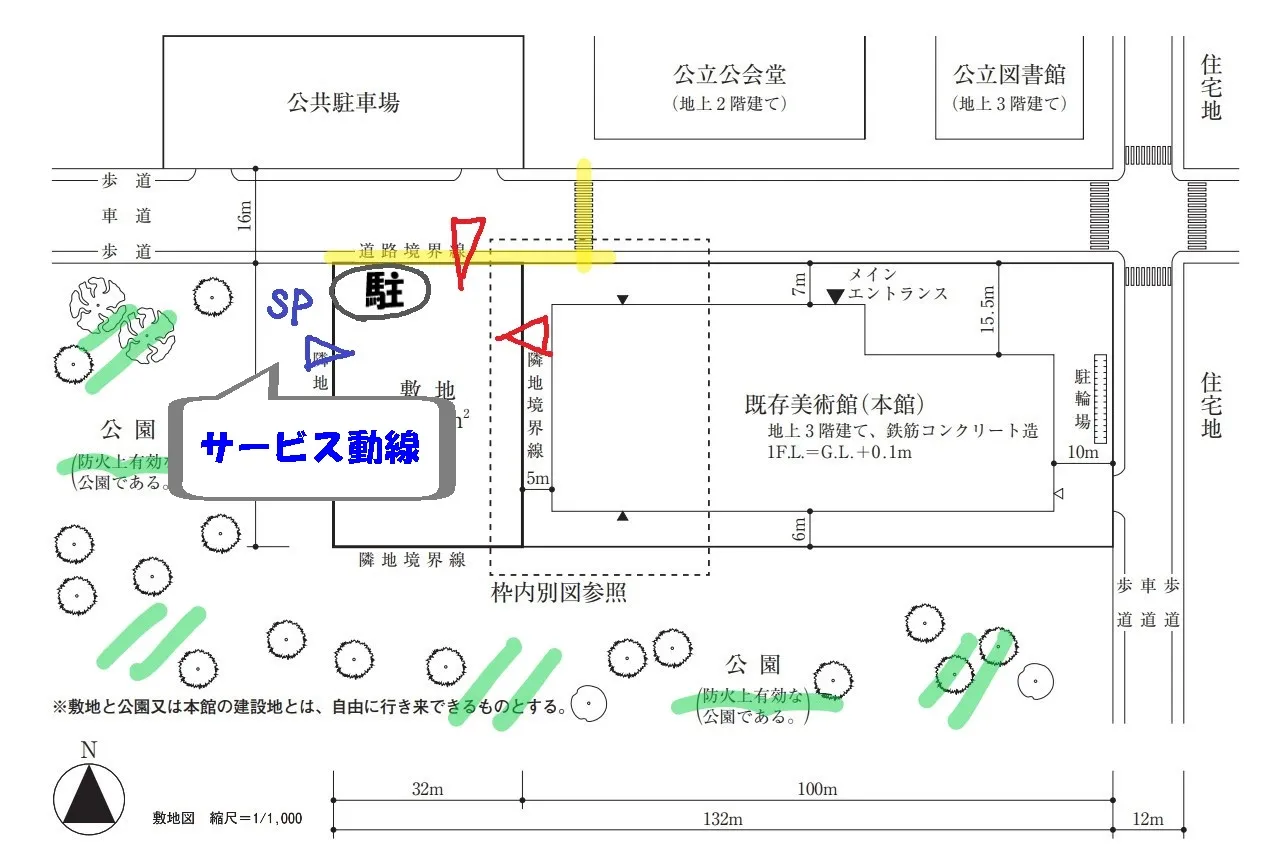

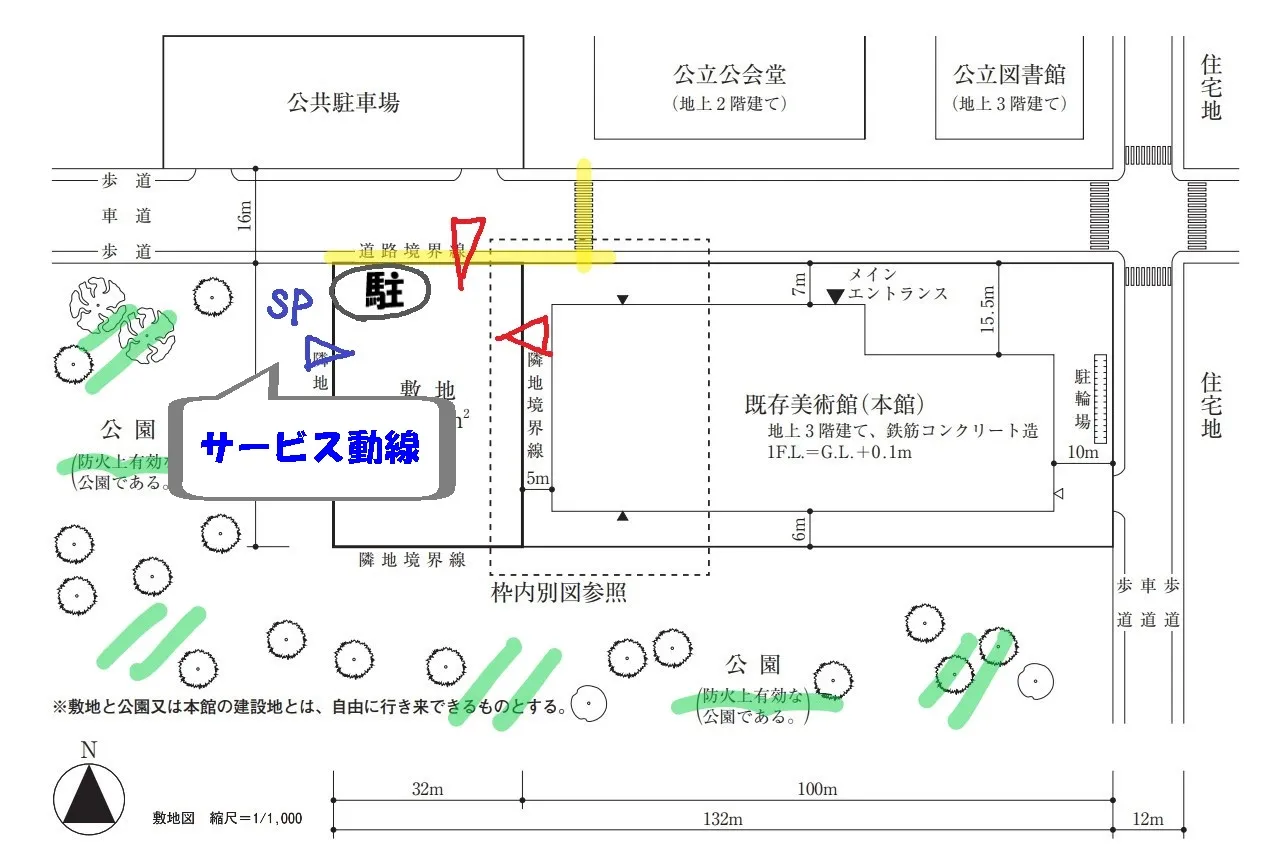

ここで、サービス動線を要求されるケースの対処法を伝授しましょう。

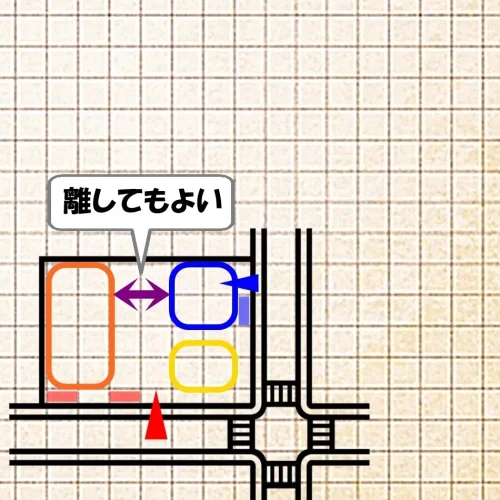

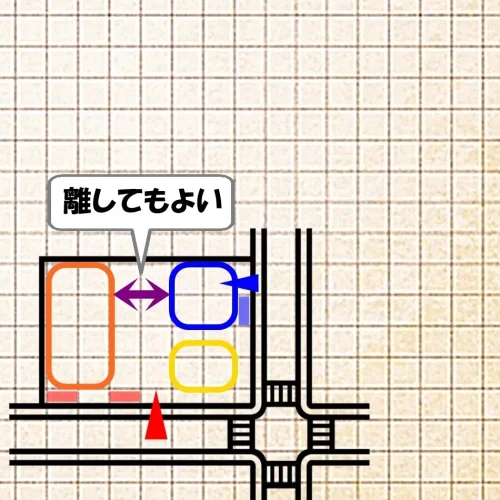

ここでは、管理部門をひとつの大きなエリアとして、また利用者空間と管理部門エリアをひとつの「大きなボリュームセット」として考えます。

利用者空間と管理部門エリアをひとつの塊(ボリュームセット)として配置することで、双方のエリアが密着して、サービス動線も自然と確保できますよね?

そうすることで、双方のエリアの狭間に他のエリアが混ざることなく、動線交差を回避することにも繋がるのです。

今度は行けるよね?

住所、間違えてるよ。(^.^)/

ここがワンポイント!

「管理部門は複数室の集合体」

ひとつの大きなボリュームとして捉えることで、ゾーニング作業が簡略化されます。

そのための覚えておきたい計算式は以下の通り。

「管理部門の要求室の合計面積」×「廊下係数1.4」=「管理部門全体のボリューム」

「管理部門全体のボリューム」÷「チビコマ1コマ当りの床面積」=「管理部門全体のコマ数」

この計算式で得られた「管理部門全体のコマ数」を使って、チビコマ・ゾーニングに落とし込むのです。

カチカチカチ!

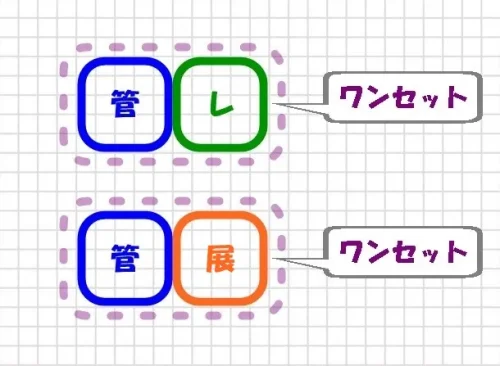

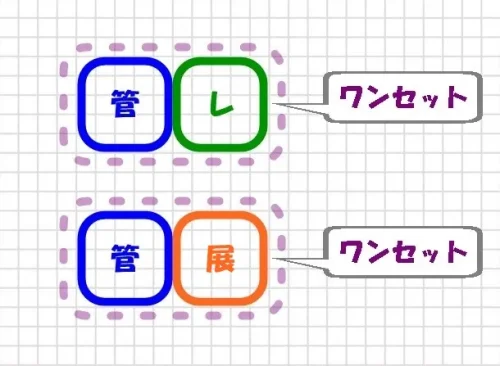

ボリュームのワンセット戦略

管理部門と他部門(美術館の展示室・レストラン等)を「ワンセット」の大きな塊として扱います。

双方のエリアが密着して、サービス動線で繋がった状態を維持しながら、チビコマゾーニングに割り当てるのです。

ゾーンとゾーンを結ぶ

「懸け橋」だからね。

この動画を YouTube で視聴

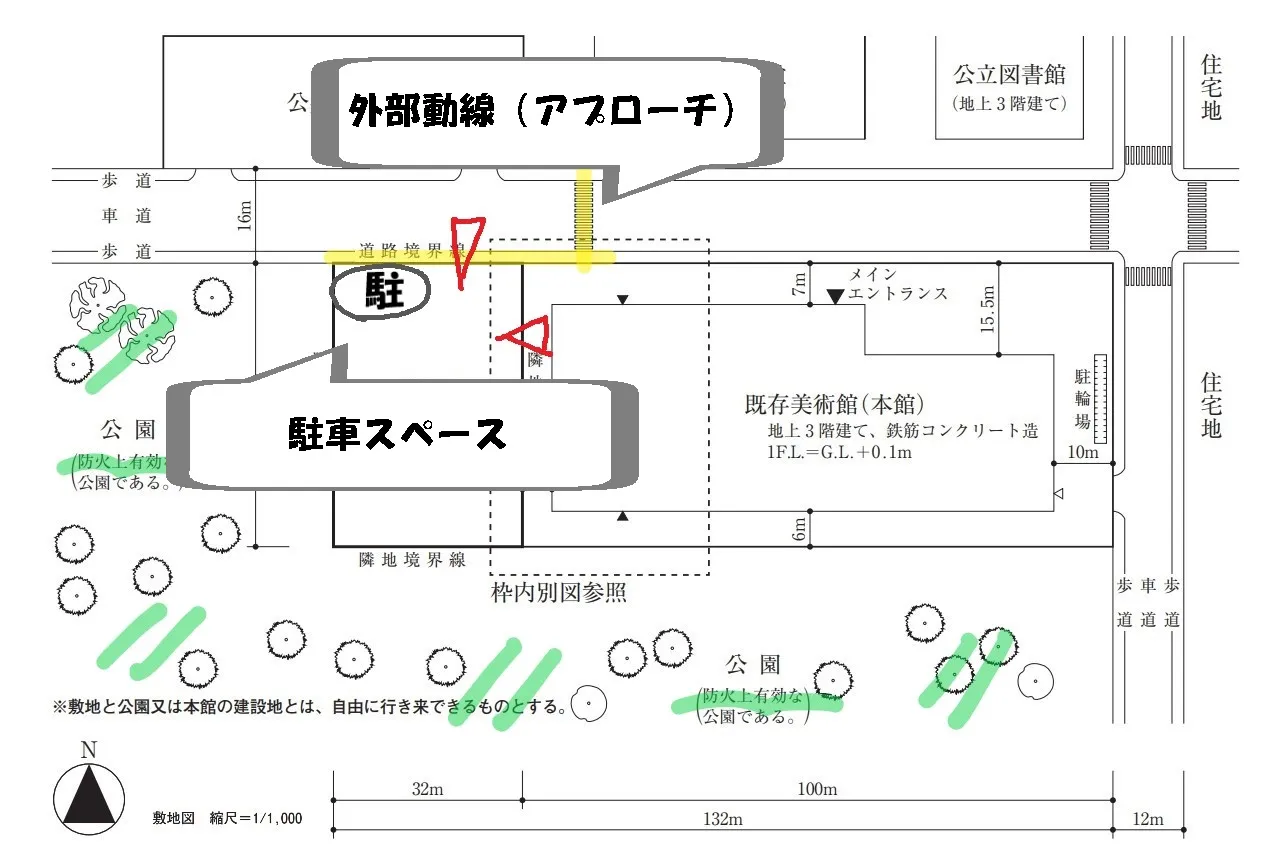

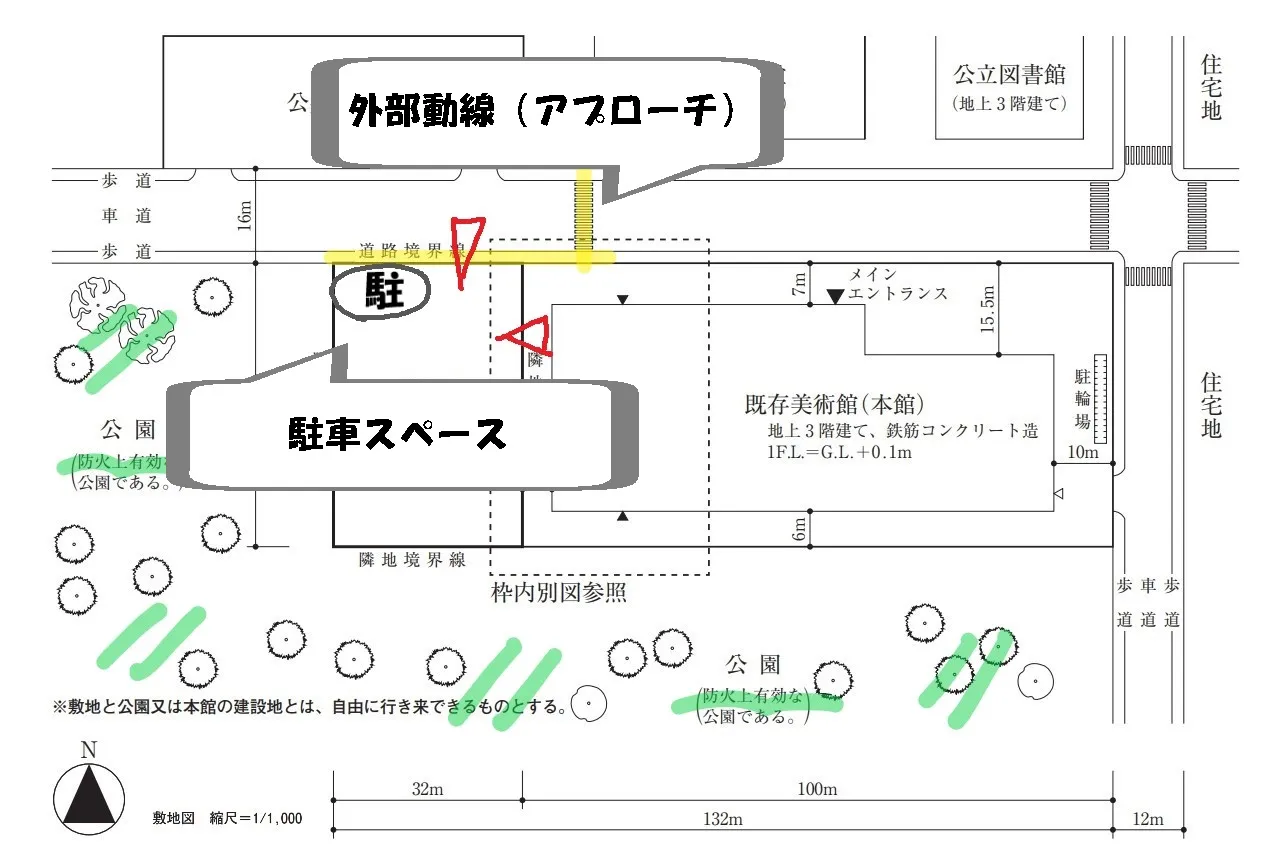

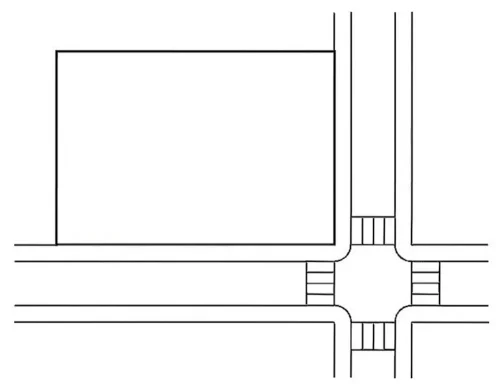

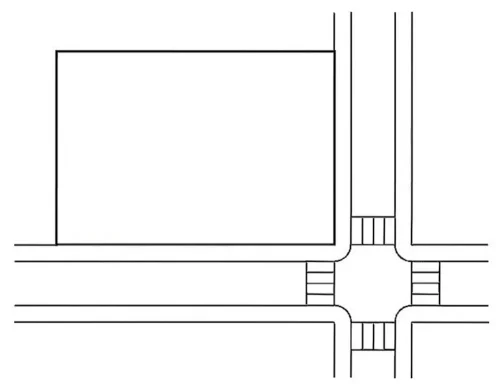

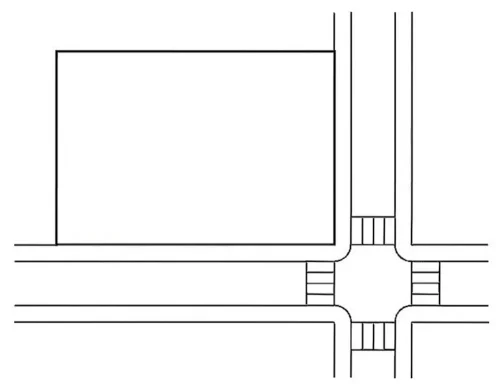

ゾーニングは接道条件と外部動線で決まる

戦略的にアプローチ

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

ゾーニングは配置計画・接道条件・外部動線により決定されるもの。

それぞれの要素が一本に繋がっていないと、合格どころか採点の土俵にも届きません。

思いは届かない?

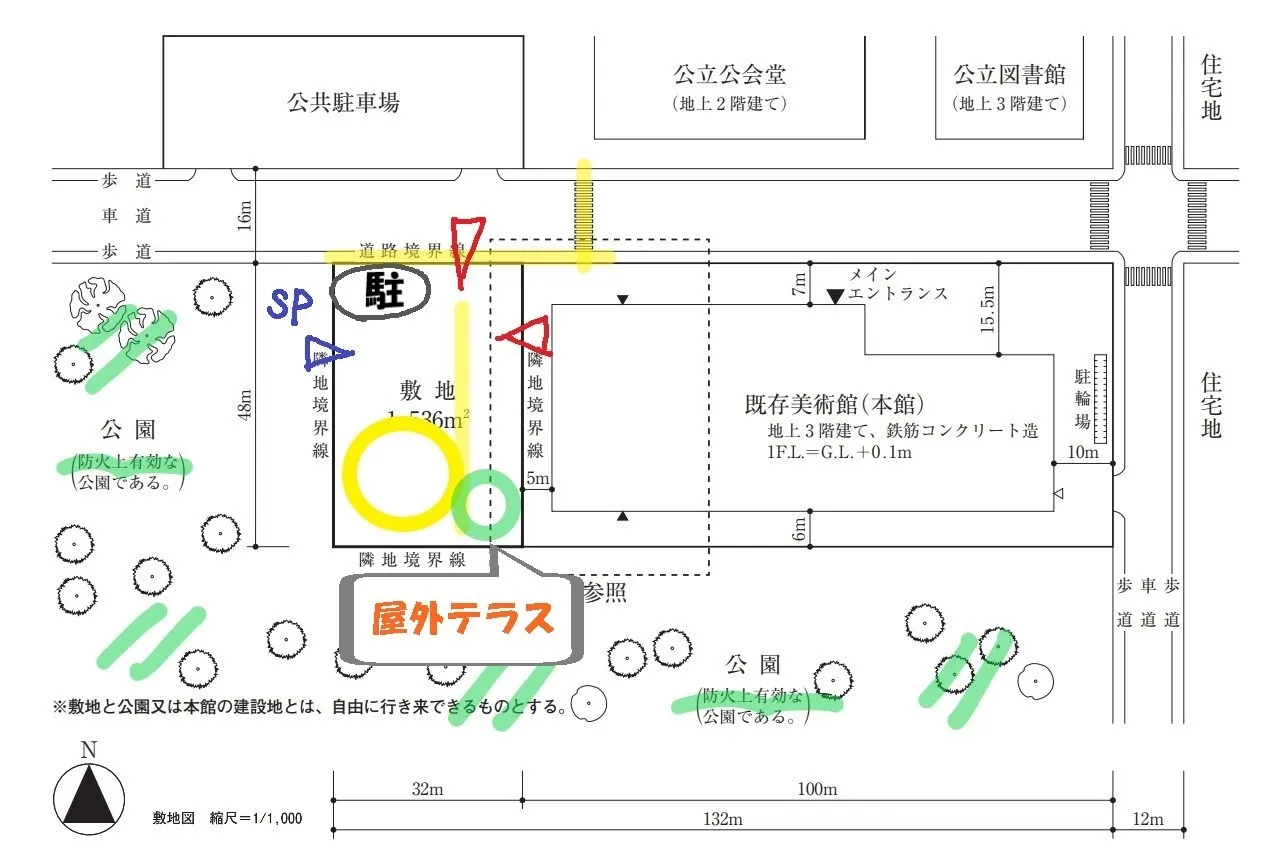

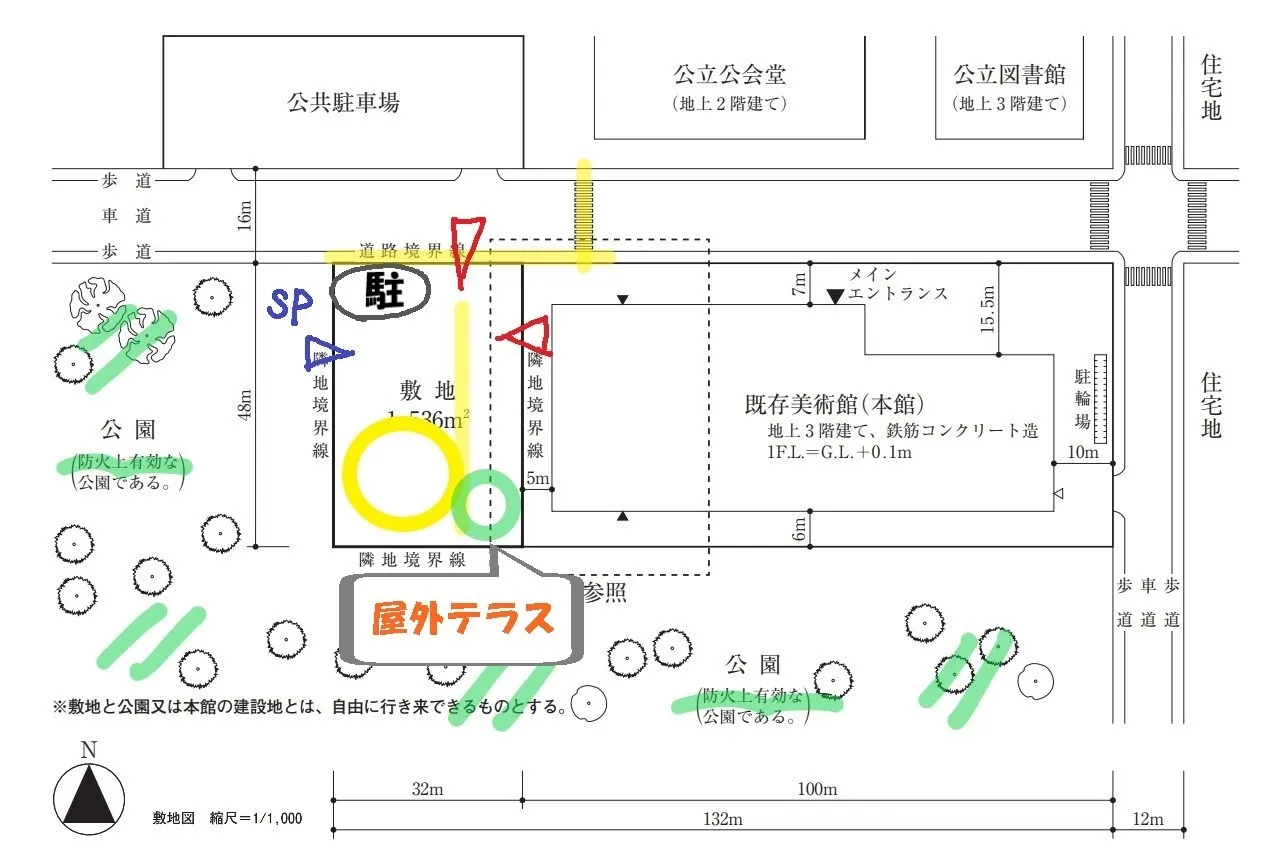

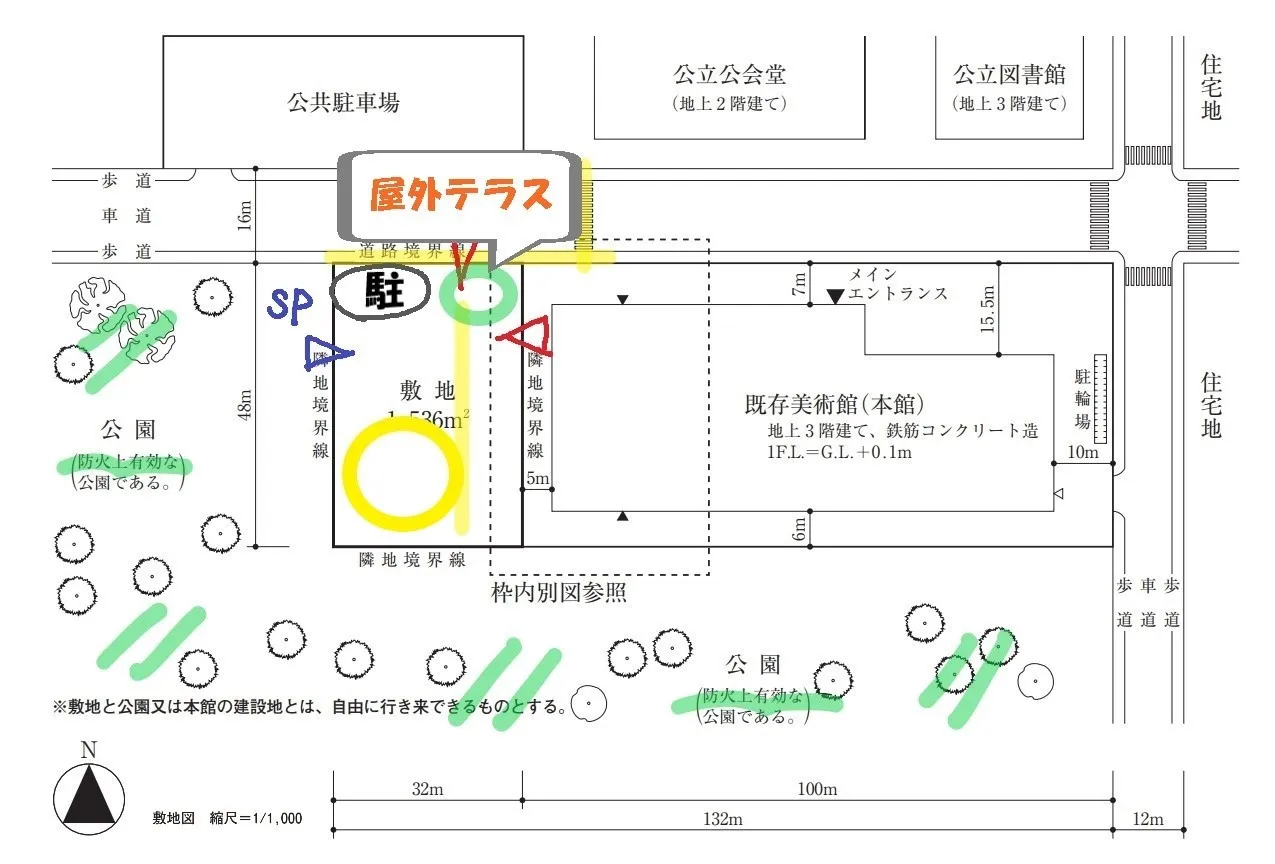

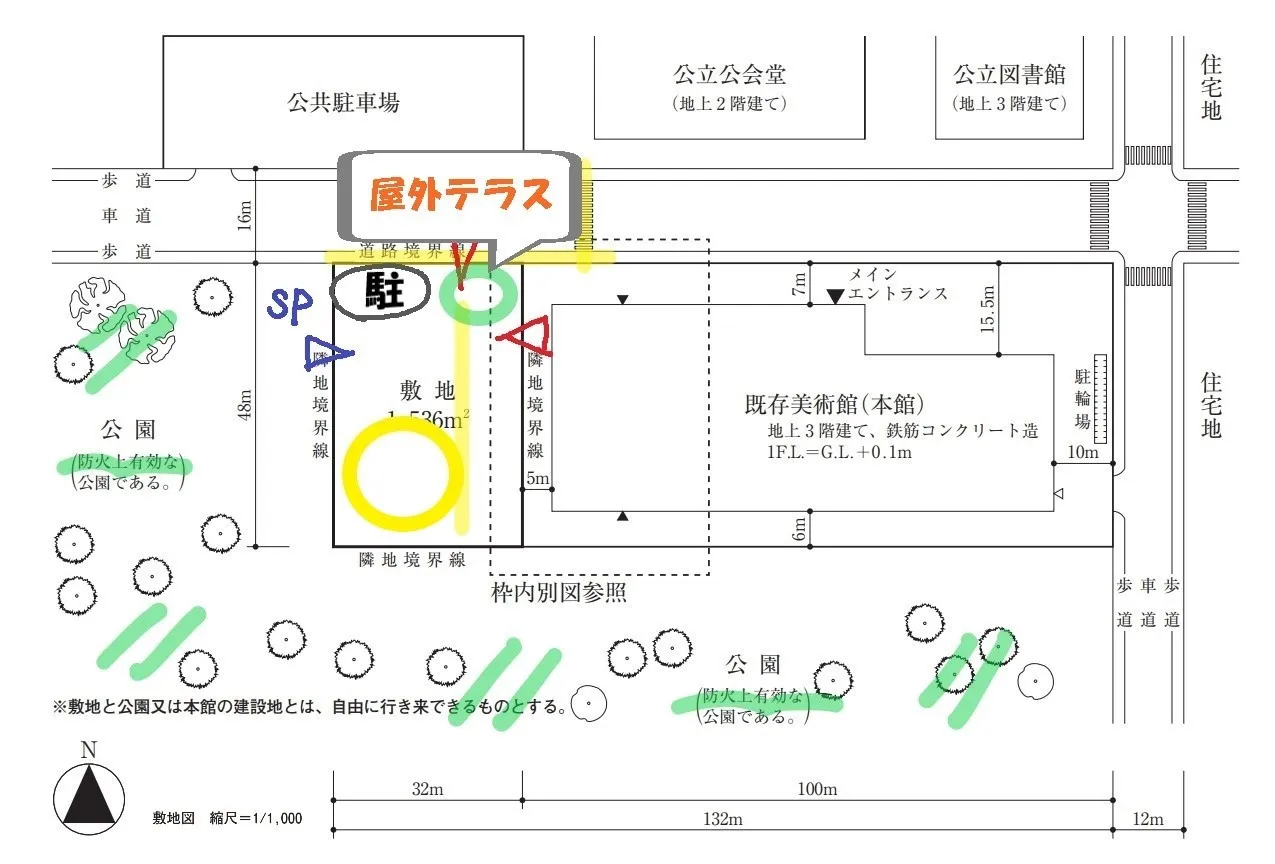

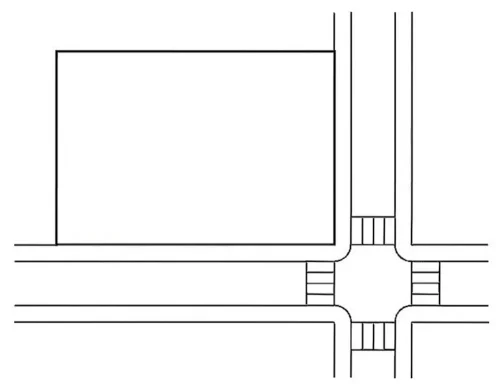

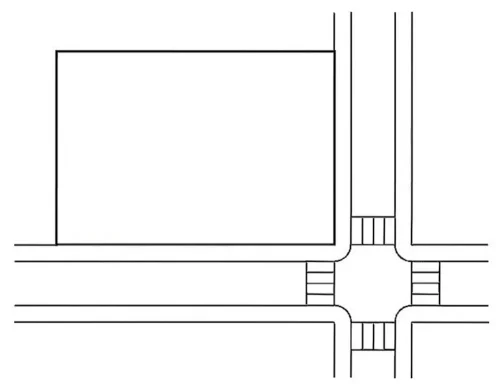

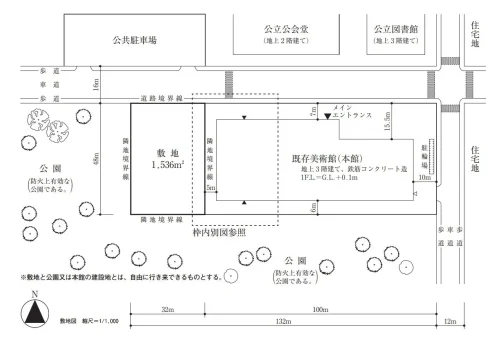

同じ課題でも、片側接道、対面接道、交差点接道などの条件によりゾーニングは変わってきます。

私の場合、ひとつの課題を敷地図だけ差し替え、いろいろなパタンを作り出すといった試みもやりました。

やり込み過ぎでは?

「・・あれ?・・待てよ・・」

ゾーニングって「周辺環境」で決まるんじゃないの?

周囲に公園とか河川、眺望みたいな「周辺環境」で決まるんじゃないの?

・・もちろん、「周辺環境」もゾーニング決める重要な要素になります。

しっかりして下さいよ~

しかし、この記事のタイトルは何ですか?

「条件で決まる、ゾーニング・動線の基本戦略」ですよね?

ゾーニングを決めるのは「動線」、そして次に周辺環境となります。

「周辺環境」は敷地図を見れば、誰でも視覚的に捉えることが出来るもの。

しかし、「動線」は課題”条件”を読み取り、想像力を働かせないと見えないもの。

この記事では、「目に見えないもの(動線)」を押さえたうえで、「目に見えるもの(周辺環境)」に向ける形をとっています。

その順序でゾーニングを組み立てることにより、「目に見えないもの(動線)」を取りこぼすリスクを大幅に減らせるからです。

お、公園があるぞ!

こっちにレストランを向けよう。

はっはっは、

合格プランはこれで決まり!

おやおや?

レストランには厨房があるだと!?

どうした?

「レストランには100㎡以上のテラスを設ける」

おやおやおや!?

テラスは道路からもアプローチだと?

あの~ サービス駐車場から

公園側までお届けできませんよね?

・・・

「・・目に見えないもの(動線)に足元をすくわれた青春・・」

しっかりして下さいよ~

・・という事を

避けるため、ということです。

この記事では、「目に見えないもの(動線)」を押さえたうえで、「目に見えるもの(周辺環境)」に向ける形をとっています。

その順序でゾーニングを組み立てることにより、「目に見えないもの(動線)」を取りこぼすリスクを大幅に減らせるからです。

予防線、張ったね~

しっかりと念入りにね。

・・ということで、ここからは建物の敷地条件にステージを広げて解説していきましょう!

核心となる「ゾーニングのパタン」に迫っていくので、付いて来てください。

「いざ、ゾーニング・動線のステージへ!」

戦いの舞台は敷地図へ

敷地に面する接道条件のゾーニングの難易度

ゾーニングを考える3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

ここでは、「配置計画とアプローチ」にスポットを当てて解説します。

敷地条件の「裏の顔」を見抜け!

片側接道、対面接道、交差点接道の3つのタイプの中で、どの敷地で解説するか?

私は考えました。

「どれを舞台にゾーニングを深堀りすれば、記事が盛り上がるのか?」

ゾーニング戦術を解説するための「敷地選び」の裏ストーリーを下記にまとめました。

| ゾーニングの 難易度 | アプローチの 要求数 | ゾーニングの 自由度 | 東西・南北の 反転 | |

|---|---|---|---|---|

| 片側接道 | ||||

| 対面接道 | ||||

| 交差点接道 |

片側接道

「初心者にとって、最もオーソドックスな敷地」

一見すると難しそうなイメージがありますが、敷地上の制約の縛りが強く、出来ないことが多いために選択肢が限られます。

その結果、課題条件での当りづけやゾーニングの絞り込みがしやすく、出題者の意図を具現化しやすい特徴があるといえるでしょう。

片側接道の6丸ゾーニング

| ゾーニングの 難易度 | アプローチの 要求数 | ゾーニングの 自由度 | 東西・南北の 反転 | |

|---|---|---|---|---|

| 片側接道 | 低 | 1~2 | 縛りがある | 不可 |

・・今ひとつ、パッとしません・・

つまらないね。

対面接道

敷地に接する道路が2つあるため、アプローチ条件を多く突きつけられる傾向があります。

その反面、ゾーニングの自由度が高く、多くの条件要求にも対応が可能で、「ゾーニングの東西反転・南北反転」による置き換え戦法で、配置換えの修正も楽に行えるのです。

とはいえ、片側道路を向かい合わせに繋げると対面道路になるので、変わったことは無いですよね?

対面接道の6丸ゾーニング

| ゾーニングの 難易度 | アプローチの 要求数 | ゾーニングの 自由度 | 東西・南北の 反転 | |

|---|---|---|---|---|

| 片側接道 | 低 | 1~2 | 縛りがある | 不可 |

| 対面接道 | 中 | 3~4 | 自由度が高い | 可 |

自由度があり過ぎて、えげつない記事になりそう。

バリエーション多すぎて無理!

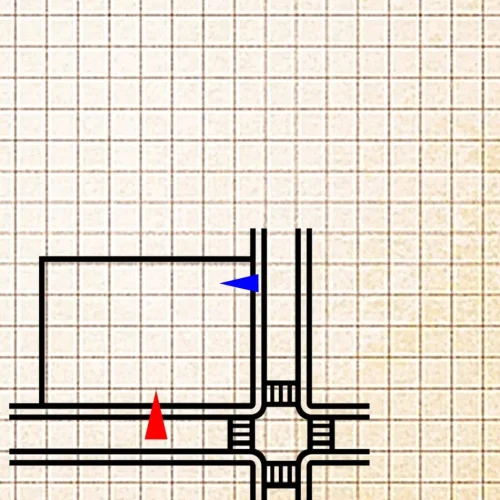

交差点接道

「角番生にとって、そこそこ教材となる敷地」

交差点は敷地に接する道路が2つあるため、アプローチ条件を多く突きつけられる一方で、対面道路のように「ゾーニングの東西反転・南北反転」による置き換え戦法では対応が効きません。

(道路境界線サイドと隣地境界線サイドが反転することで、開放性が変わってしまうため)

チェンジ出来ないの?

交差点接道の6丸ゾーニング

「東西、南北の置き換えが出来ない」

そのため、アプローチ条件の有る無し、サービス動線の要求の有る無しにより、対面道路よりも厳しい敷地条件下で、条件別にゾーニングを考える必要があるのです。

交差点に面する敷地は、アプローチの自由度と敷地上の制約による絶妙なバランスから、最もいやらしくて難易度の高い敷地条件といえるでしょう。

色んな意味で、丁度良いバランスです。

| ゾーニングの 難易度 | アプローチの 要求数 | ゾーニングの 自由度 | 東西・南北の 反転 | |

|---|---|---|---|---|

| 片側接道 | 低 | 1~2 | 縛りがある | 不可 |

| 対面接道 | 中 | 3~4 | 自由度が高い | 可 |

| 交差点接道 | 高 | 2~3 | 自由度は低い | 不可 |

ゾーニング解説にピッタリの教材、採用です!

舞台は交差点接道で決まり!

燃えて来たぞー!

一級建築士製図攻略:「ゾーニング・動線」の5パタンを条件別に紹介!

交差点接道に挑む!

「アプローチに自由度がある」という名の「ガチガチのゾーニング縛り」むき出しの十字クロス。

ここでは、その「交差点接道」にフォーカスを当て、さらに条件分けに分類し、意図的に攻略する思考プロセスをお届けしましょう!

始めるよん!

この動画を YouTube で視聴

ゾーニング・動線の基本戦略

- 「大空間の上には大空間」

- 「部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く」

- 「2つの部門をセットにして1つのボリュームとして扱う」

交差点接道という最難関のゾーニングに挑む!

掴みどころのないゾーニングにスポットを照らし、戦略的に組み立てる思考プロセスを公開します。

部屋を置く、

廊下を通す、部屋を置く

交差点接道のゾーニングに挑戦!

スタンバイOK?

それでは早速、本題となる交差点接道のゾーニング思考解説をサクッと進めていきましょう!

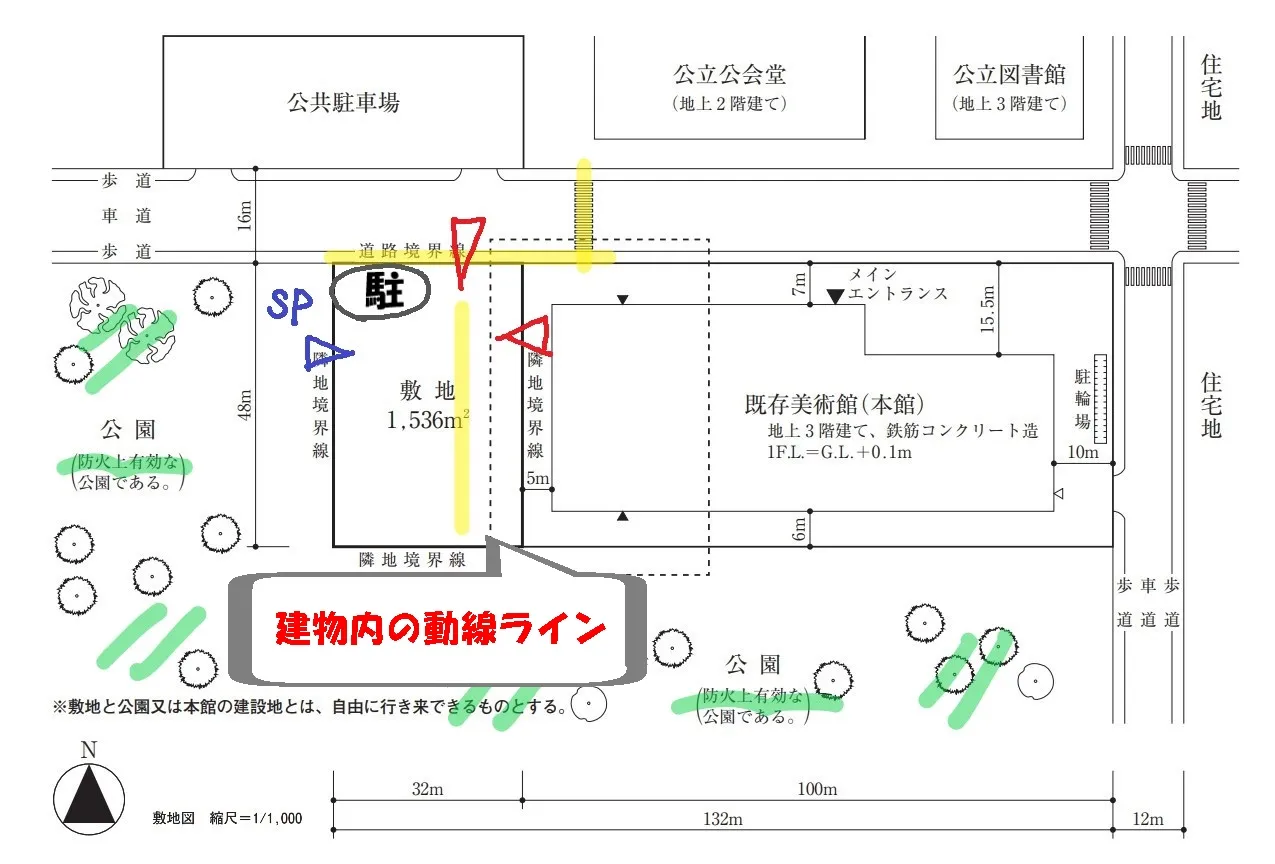

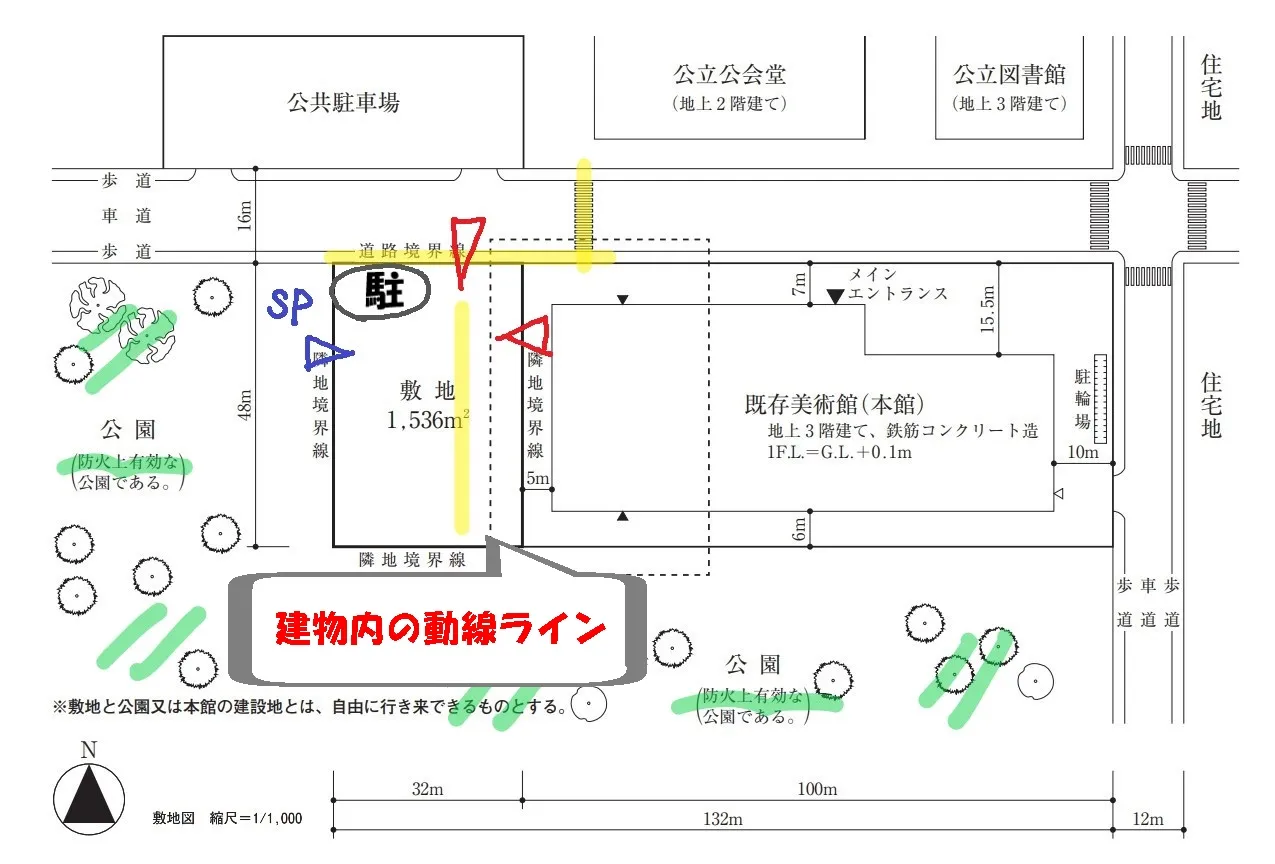

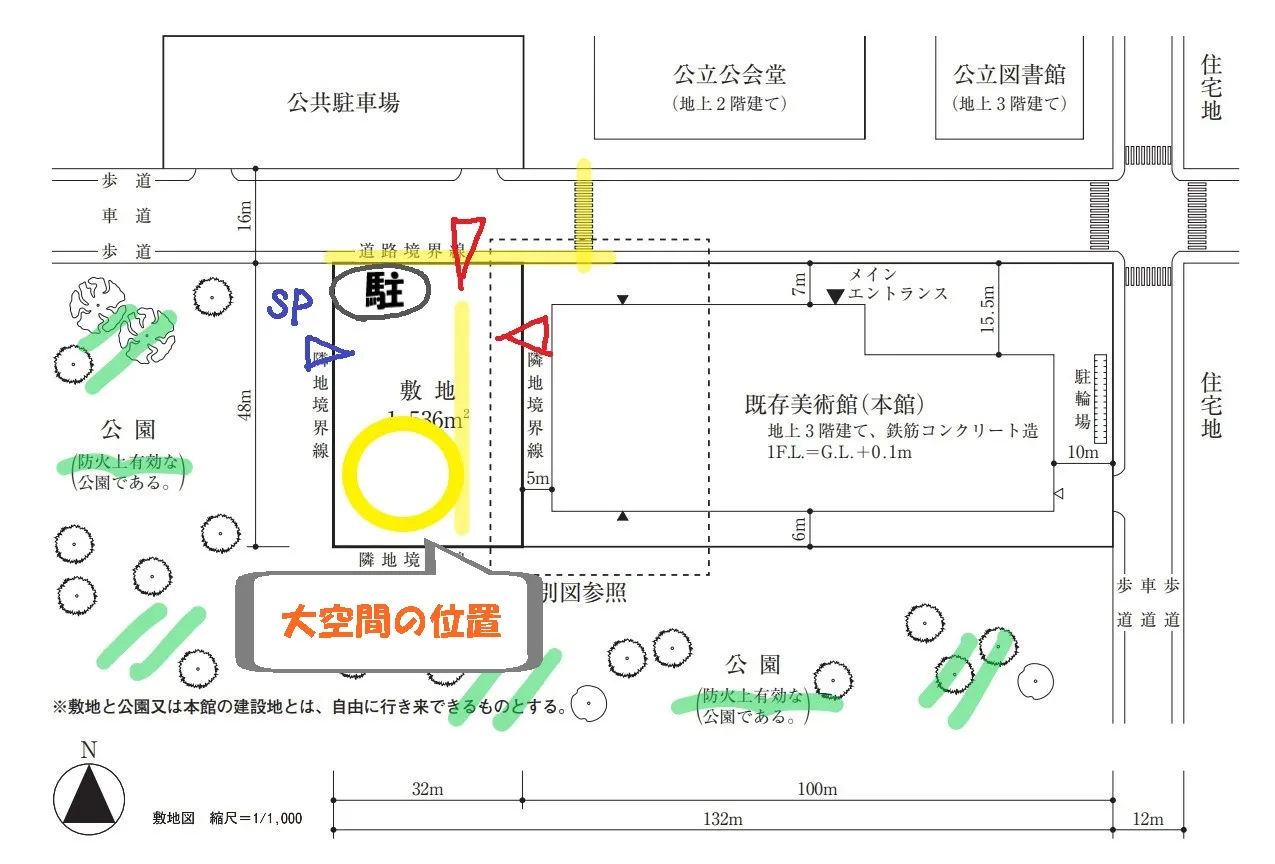

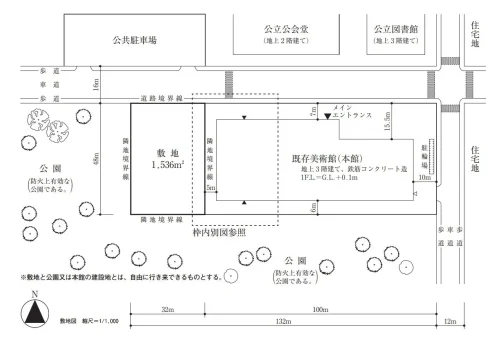

本記事の敷地条件では、隣地境界線側が「開放されている」前提のもとに解説しています。

レッツ、ゾーニング!

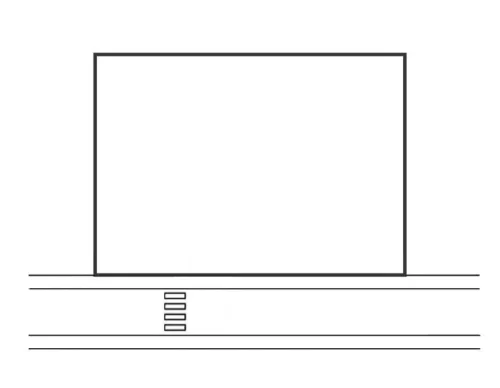

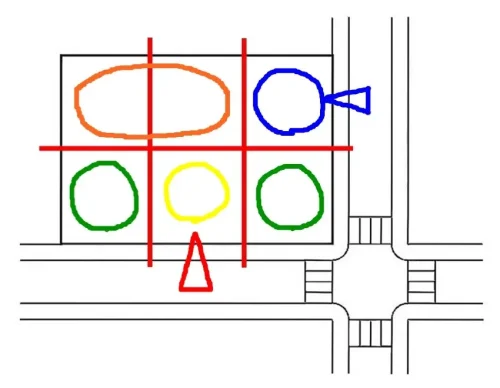

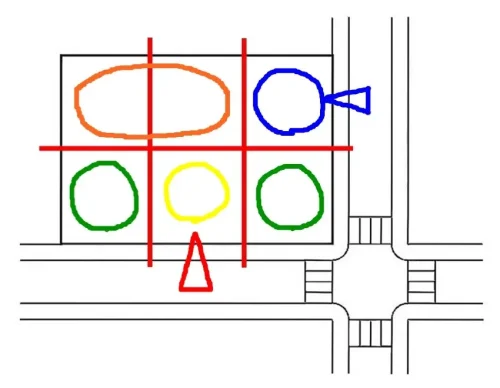

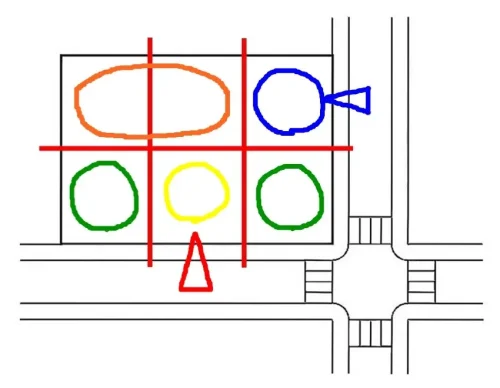

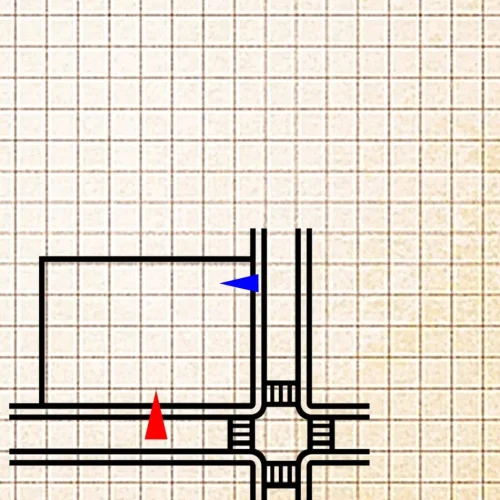

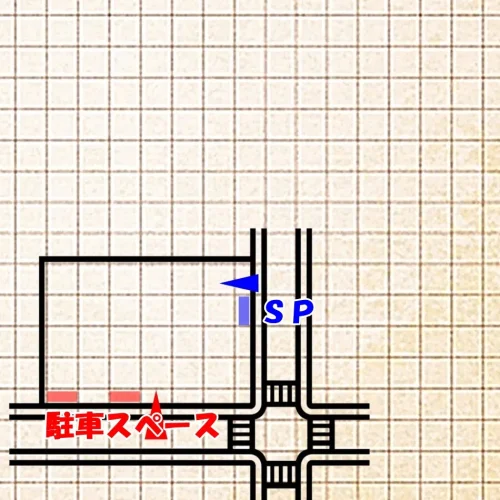

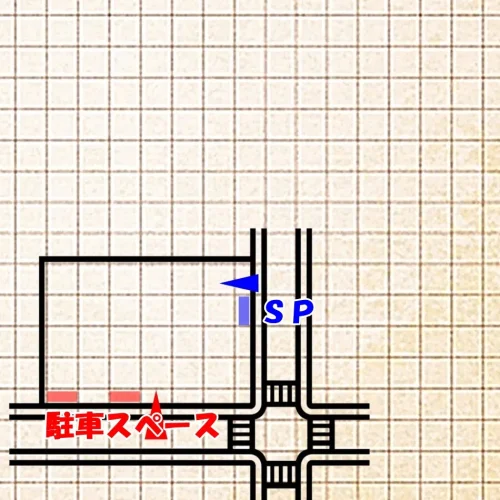

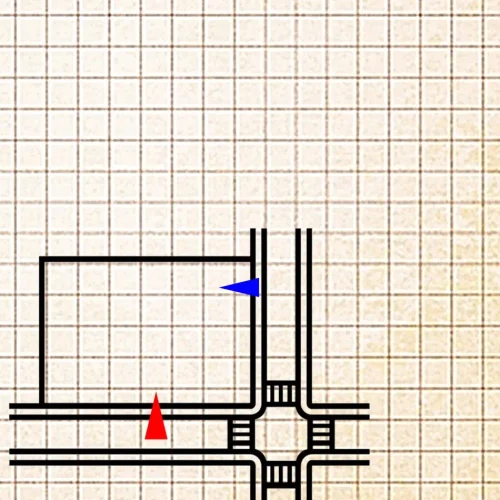

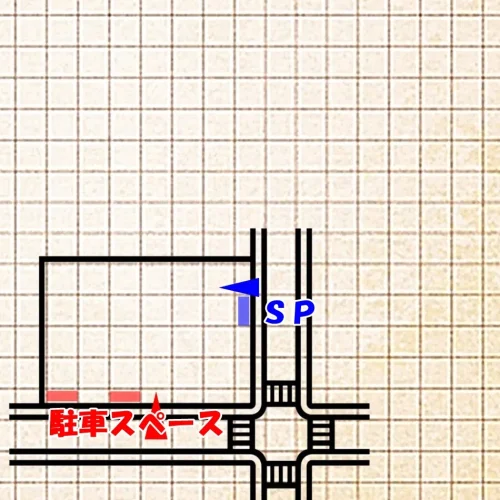

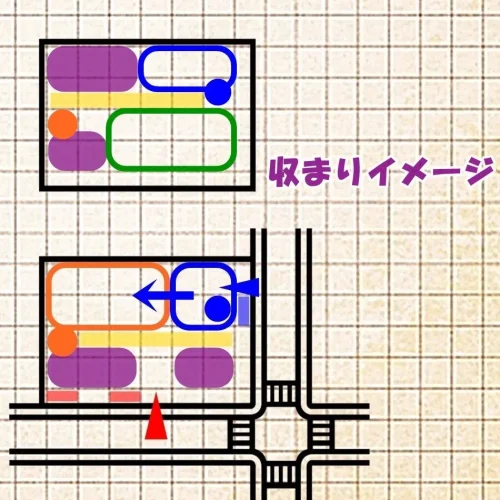

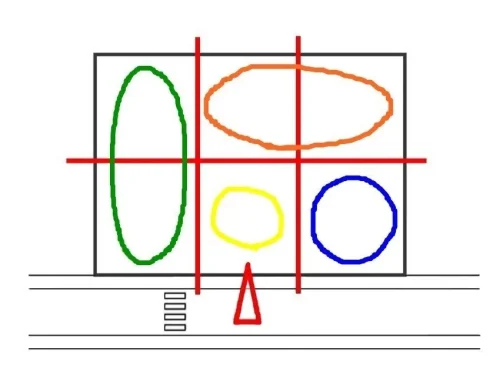

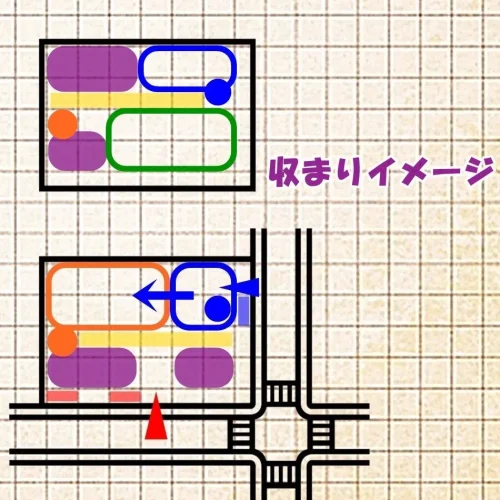

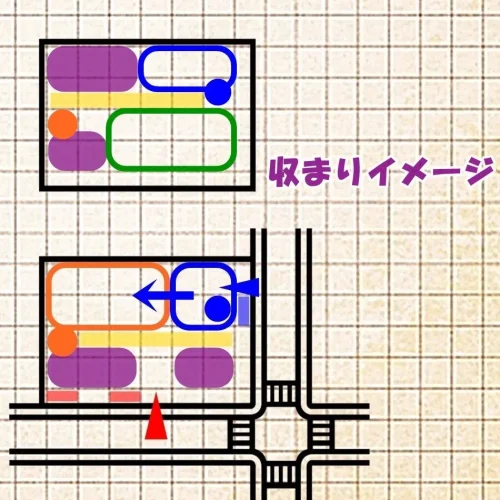

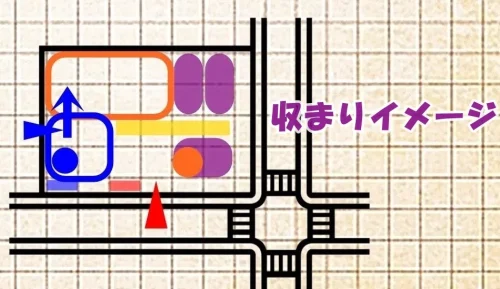

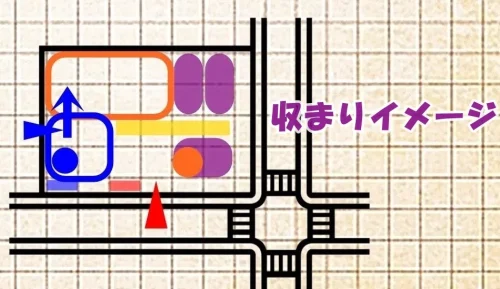

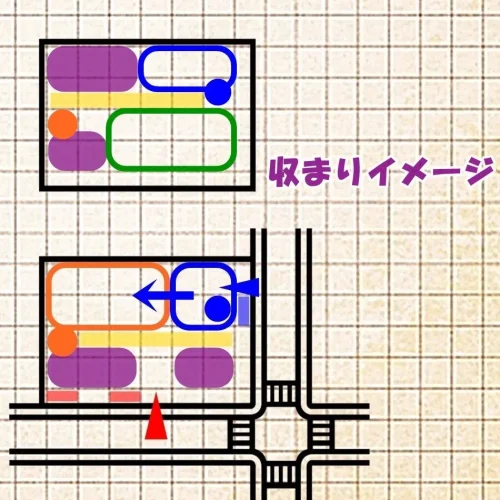

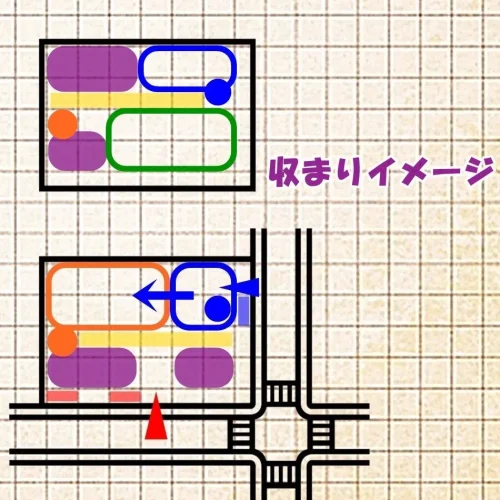

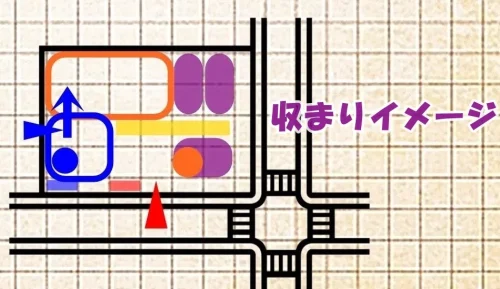

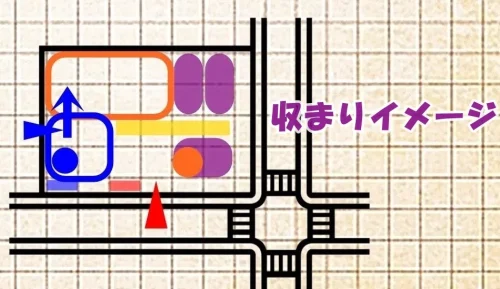

パタン1:サービス動線の要求なし

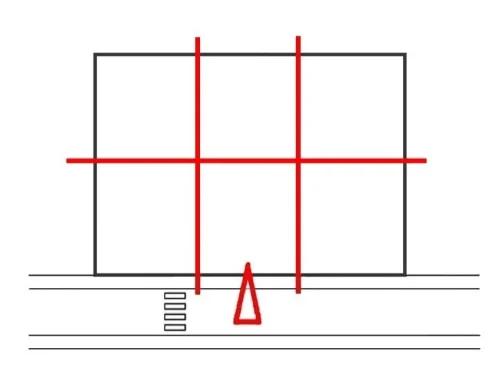

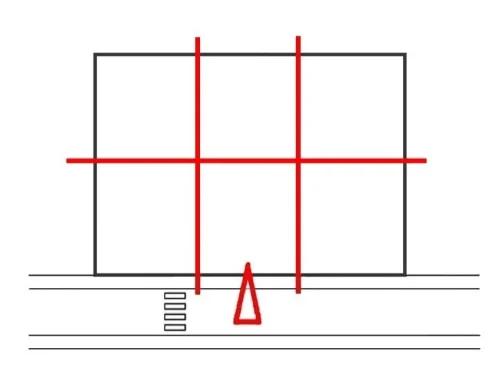

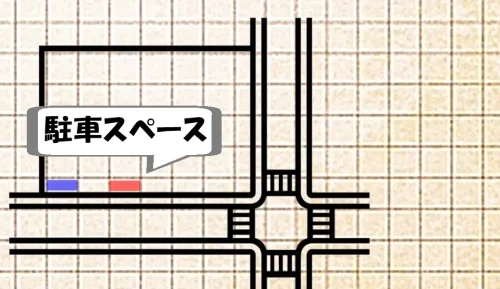

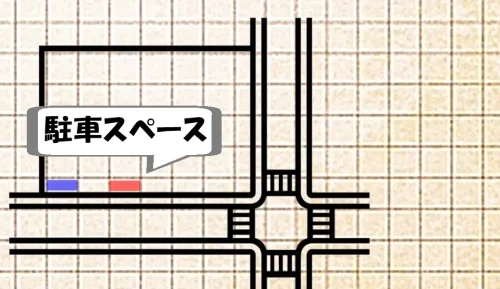

駐車スペースの計画

ゾーニングは配置計画、アプローチ計画によって決まる。

ということで、アプローチの△シンボルと駐車スペースをメモしておく。

動線を決める3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

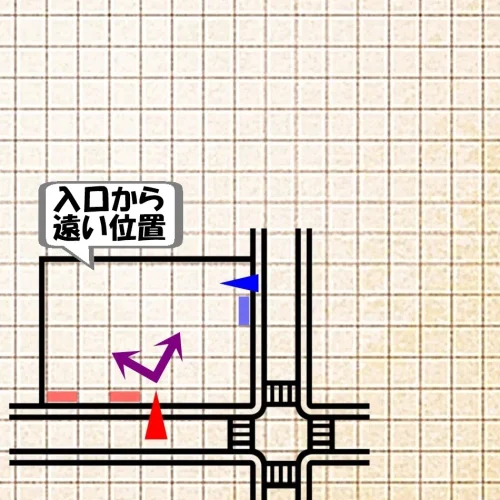

大きなボリュームを配置

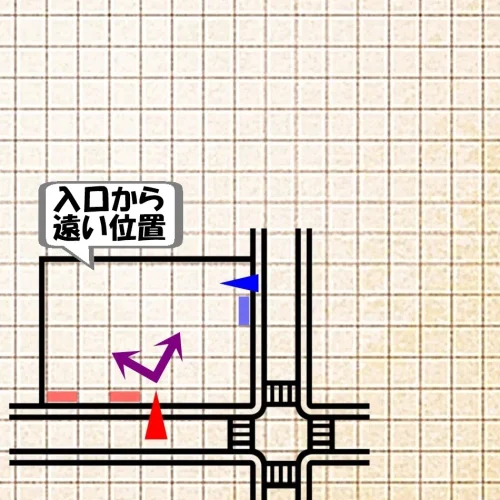

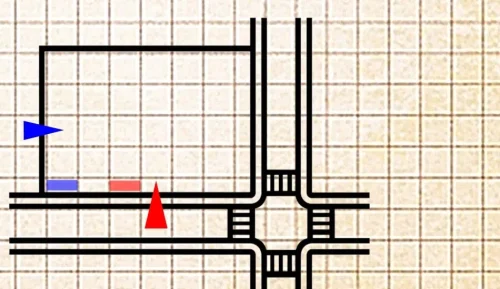

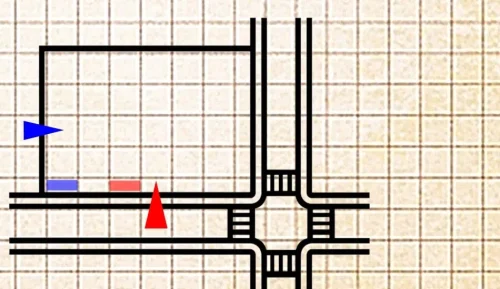

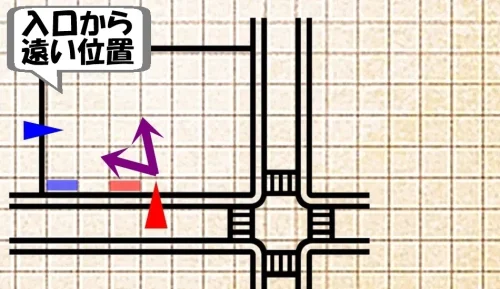

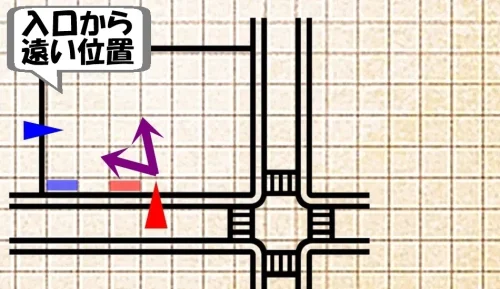

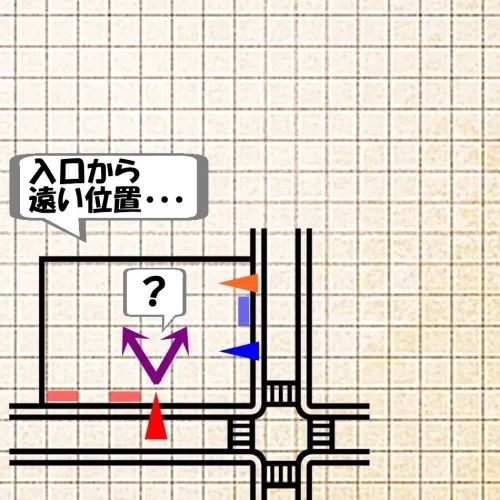

横断歩道から遠い位置に大空間、出入口から遠い位置に大空間のセオリーで配置します。

ここでは、管理部門からのサービス動線の条件を設定しないため、大空間と切り離しても問題ありません。

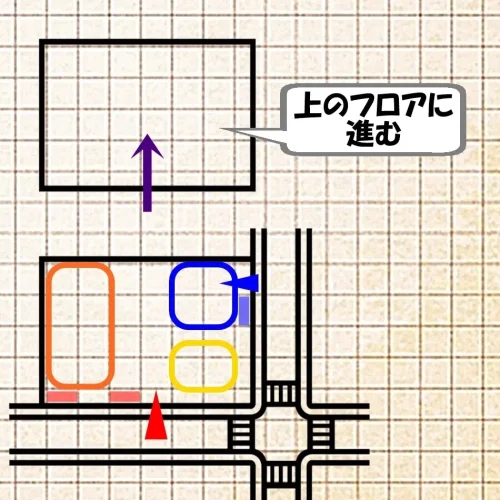

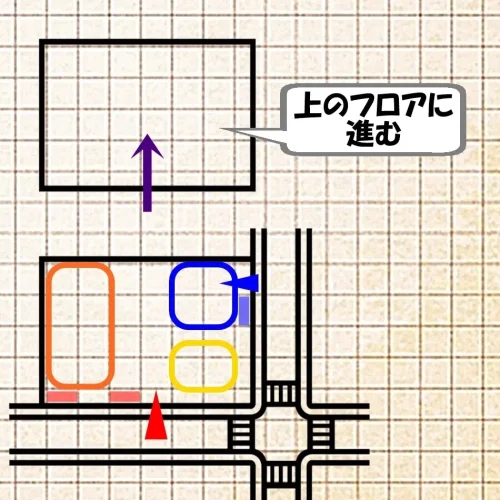

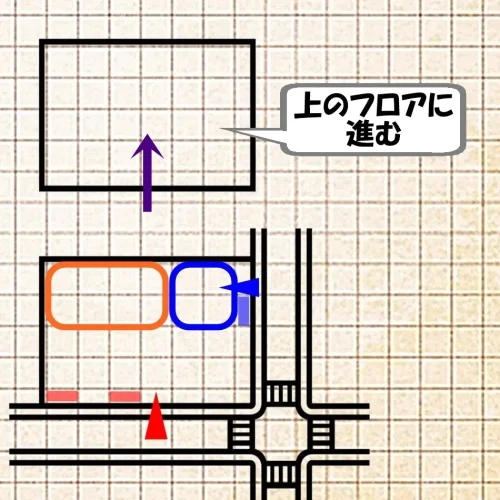

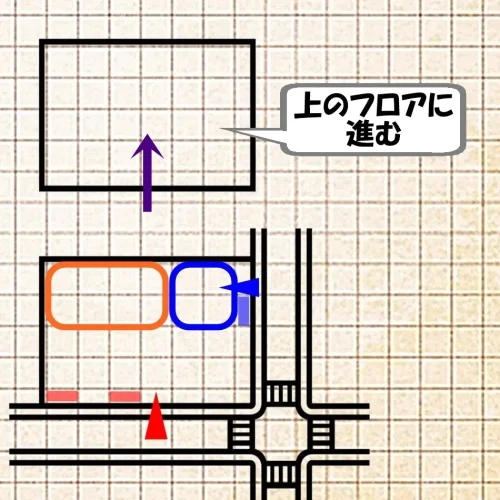

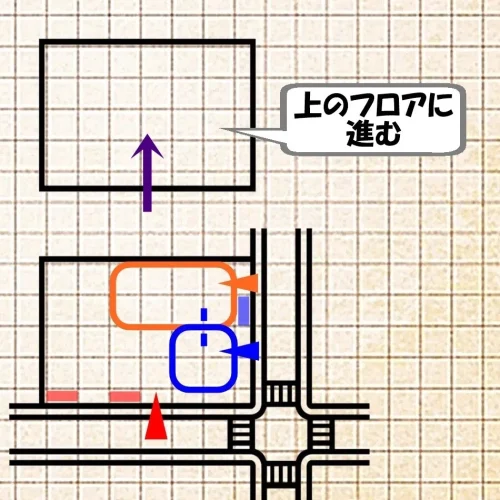

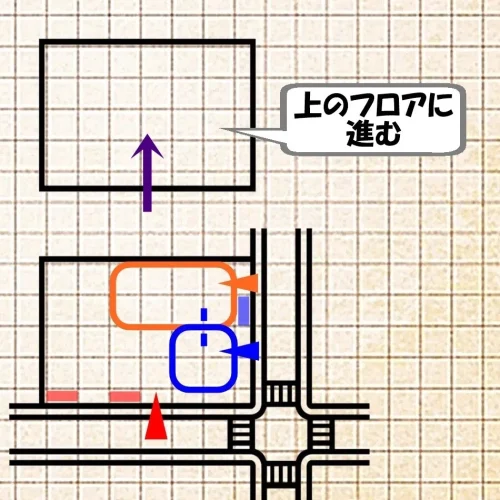

上のフロアに展開する

1階は一旦おいておき、

上の階に移動しましょう。

ここで、1階のゾーニングから視点を変えて、上の階に移りましょう。

低層タイプであれば2階・3階、基準階タイプであれば基準階へとステージを変えます。

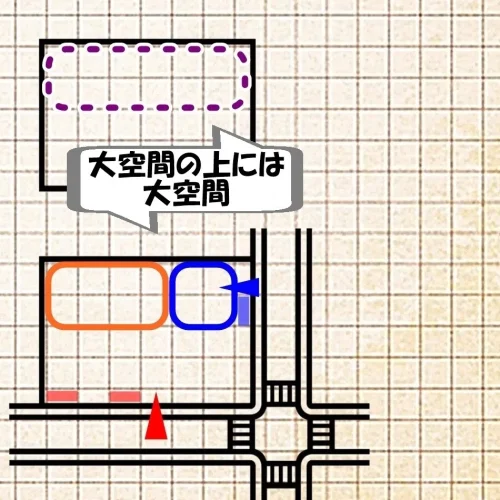

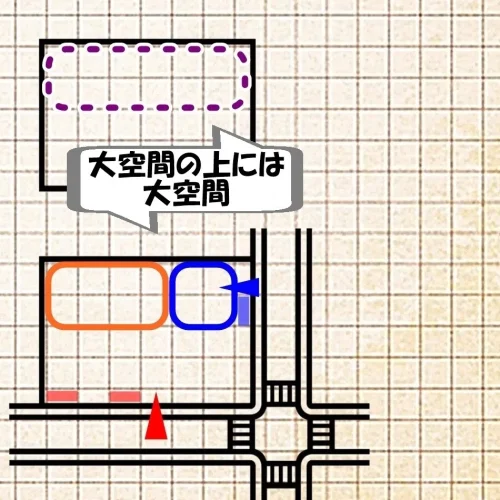

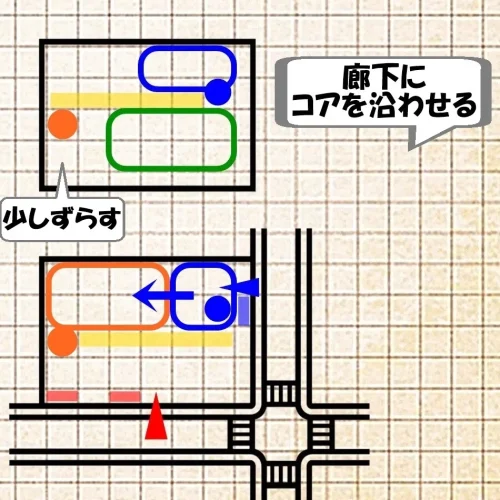

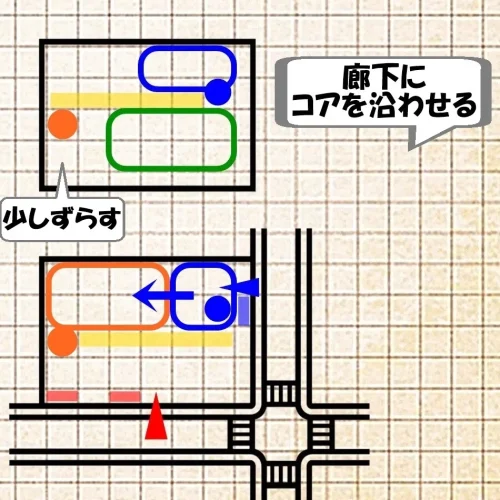

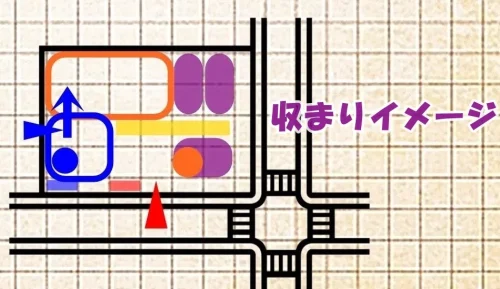

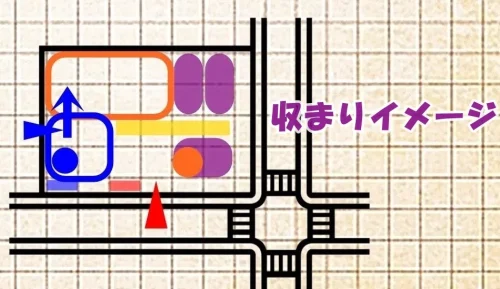

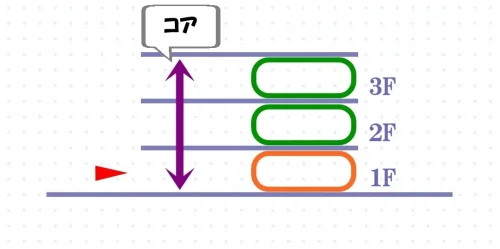

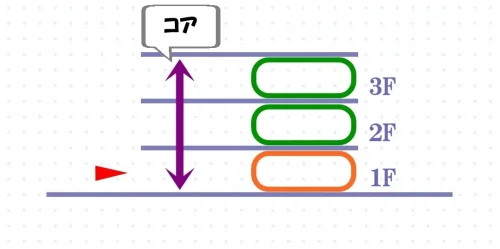

大空間の上には大空間

「大空間の上には大空間」のセオリーで、1階と見合わせながら上の階にもボリュームを配置します。

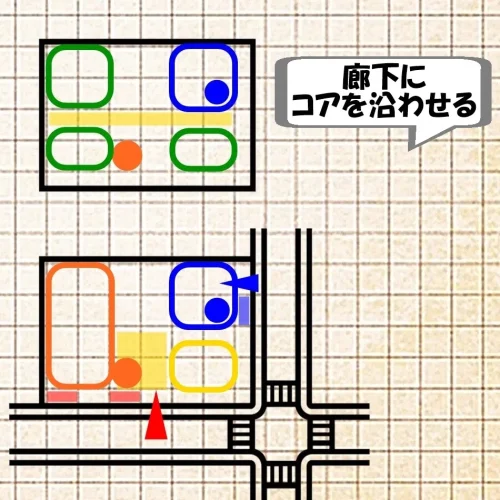

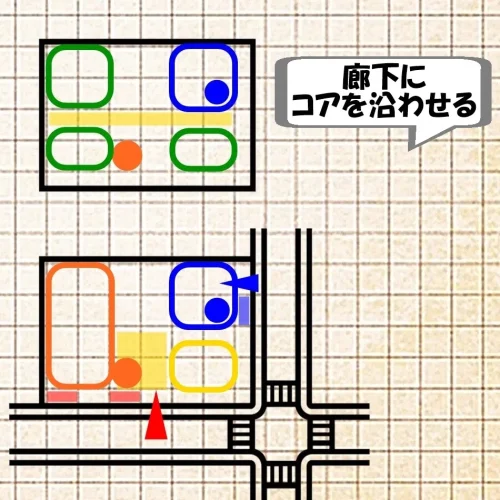

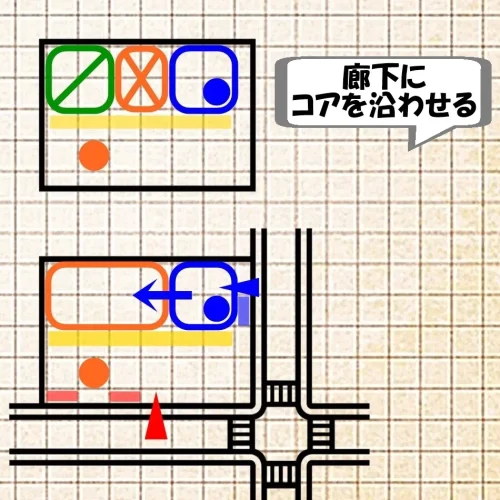

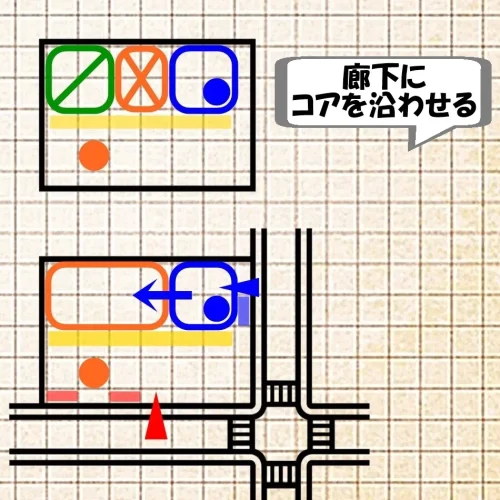

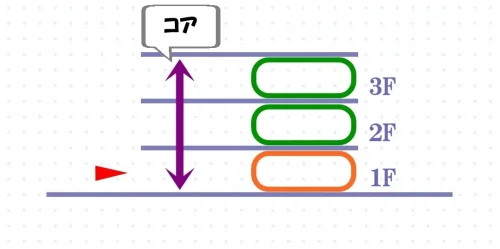

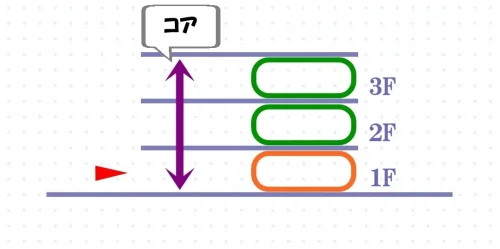

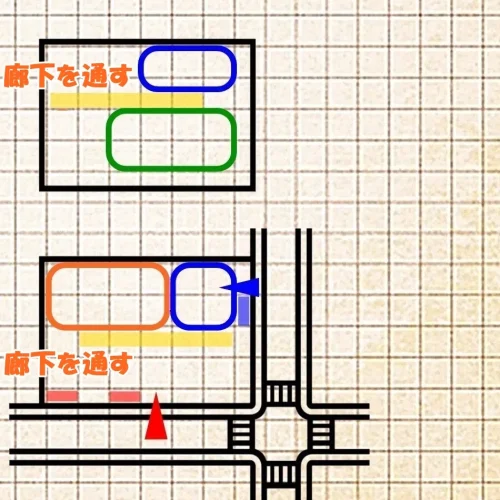

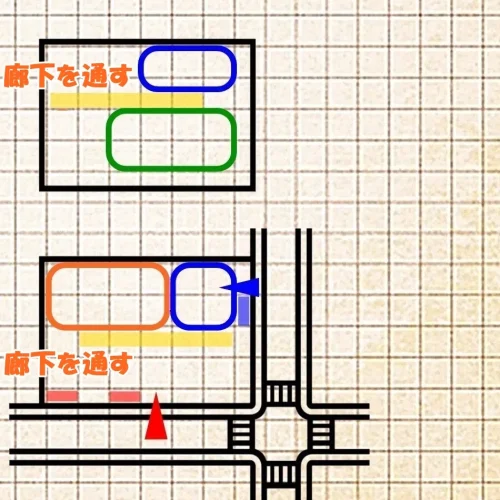

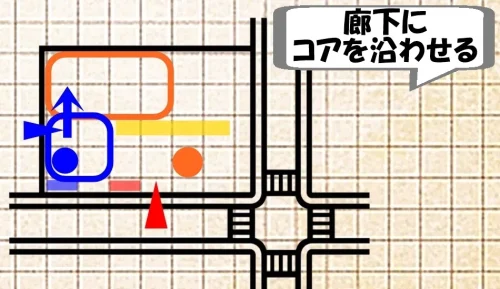

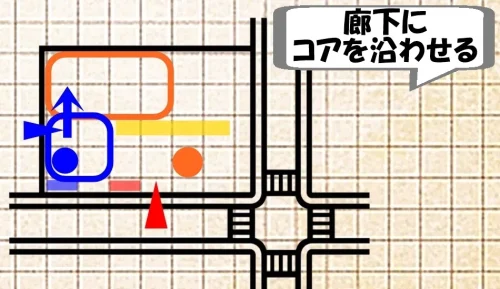

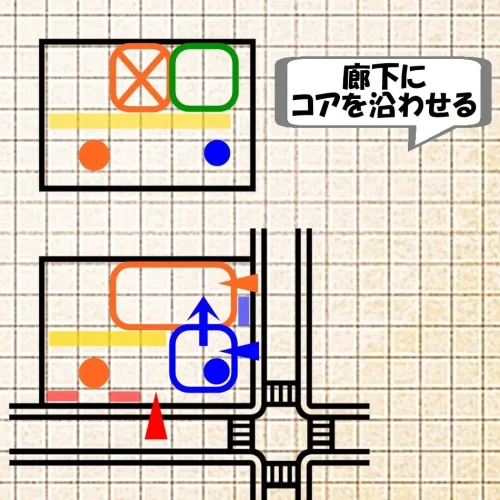

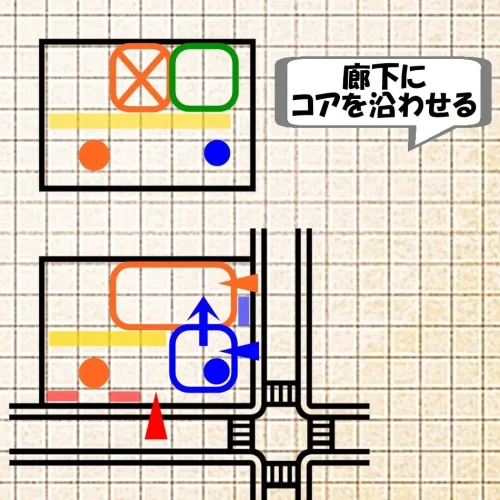

廊下に沿ってコアを配置する

「部屋を置き、廊下を通し、部屋を置く」

その廊下にコアを沿わせるイメージで、最後のプランニングまで畳みかけましょう。

ゾーニング・動線の基本戦略

- 「大空間の上には大空間」

- 「部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く」

- 「2つの部門をセットにして1つのボリュームとして扱う」

出来た?

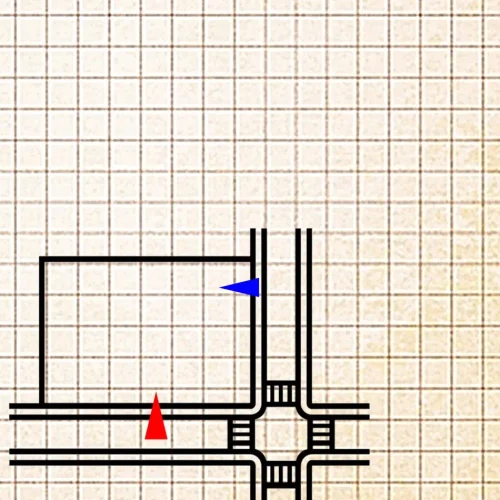

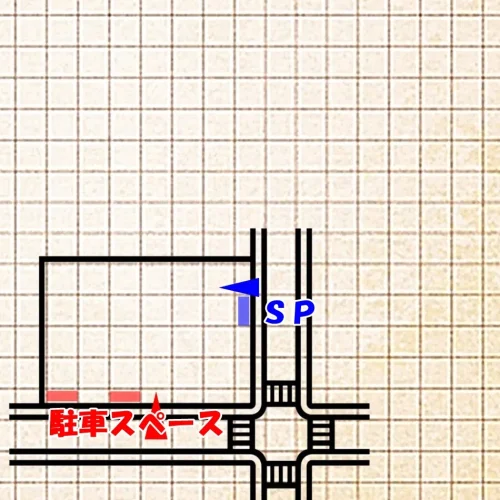

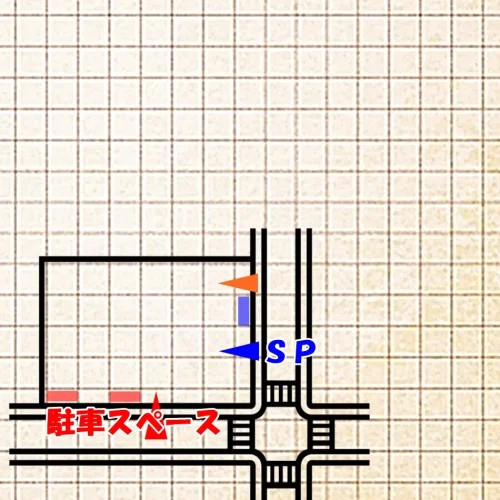

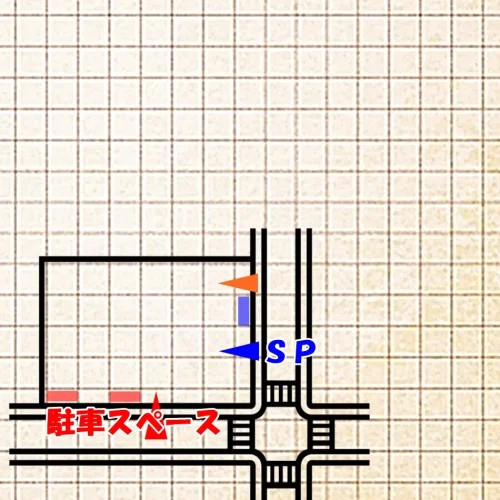

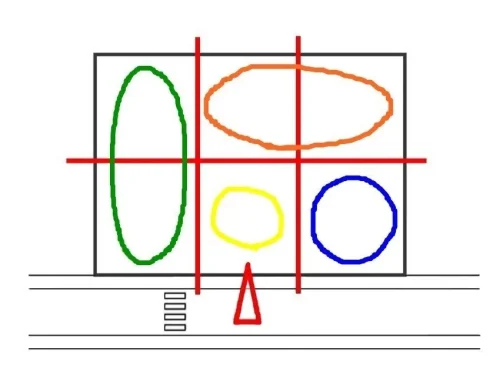

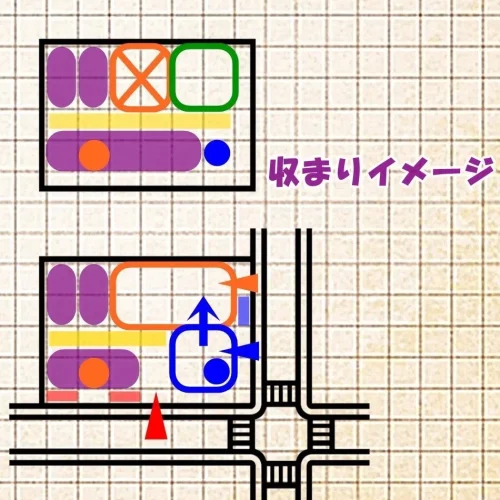

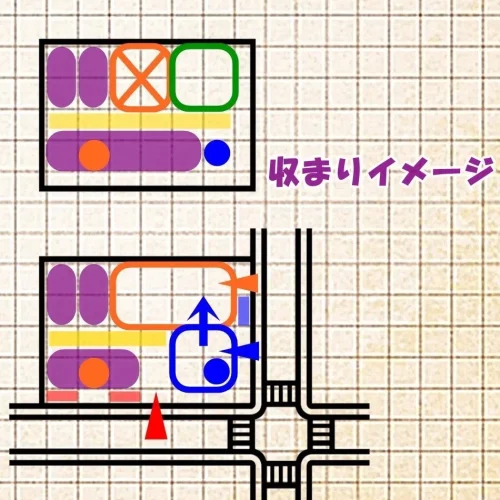

パタン2:サービス動線の要求あり

駐車スペースの計画

ゾーニングは配置計画、アプローチ計画によって決まる。

ということで、アプローチの△シンボルと駐車スペースをメモしておく。

動線を決める3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

大きなボリュームを配置

横断歩道から遠い位置に大空間、出入口から遠い位置に大空間のセオリーで攻めます。

ここでは、管理部門からのサービス動線の条件があるため、大空間と切り離すことは絶対に出来ません。

上のフロアに展開する

1階は一旦おいておき、

上の階に着目する。

ここで、1階のゾーニングから視点を変えて、上の階に移りましょう。

低層タイプであれば2階・3階、基準階タイプであれば基準階へとステージを変えます。

大空間の上には大空間

「大空間の上には大空間」のセオリーで、1階と見合わせながら上の階にもボリュームを配置します。

廊下に沿ってコアを配置する

「部屋を置き、廊下を通し、部屋を置く」

その廊下にコアを沿わせるイメージで、最後のプランニングまで畳みかけましょう。

あれれ?

もしかして最強かも!?

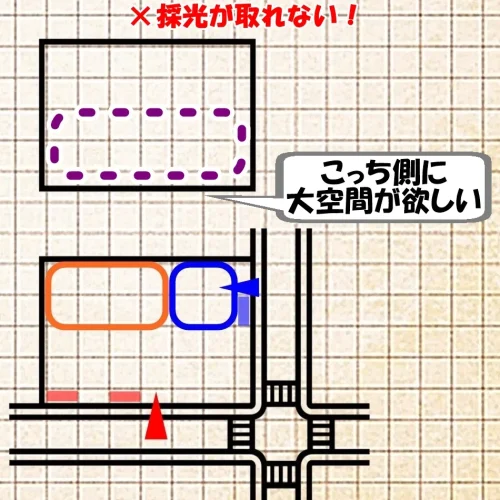

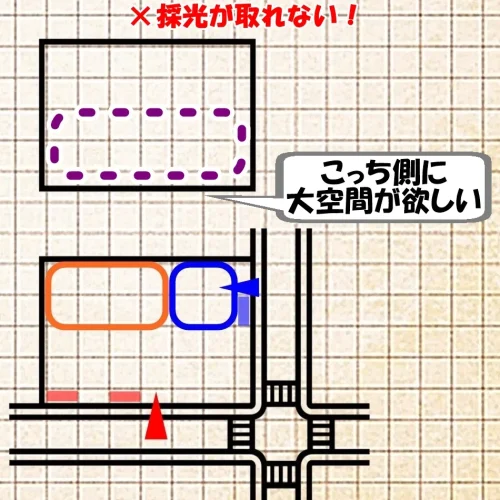

「しかし、ここで気になることがありますよね?」

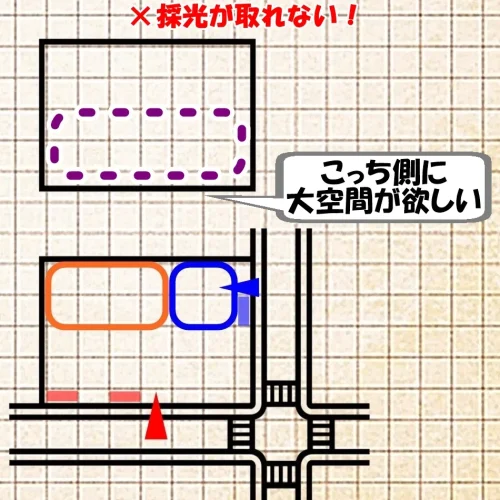

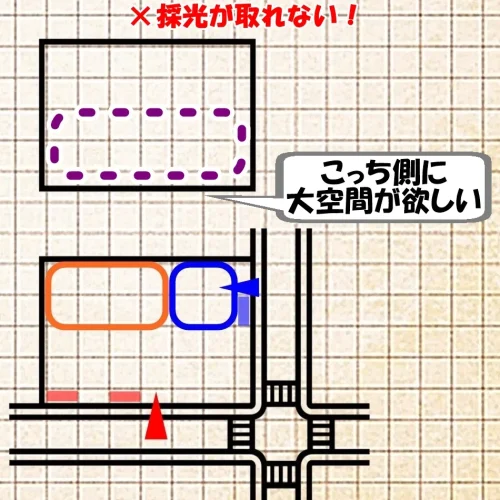

道路側から採光を確保したいことありますよね?

そのケースにも、説明を触れておきましょう。

事務所ビルのオフィスは

このパタンです。

「ここでひとつ、注意点があります。」

大空間の上には大空間

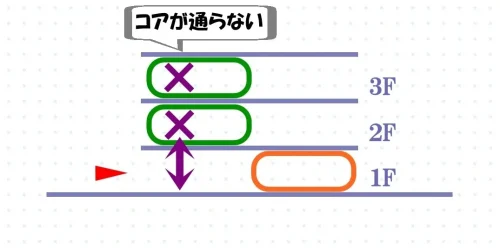

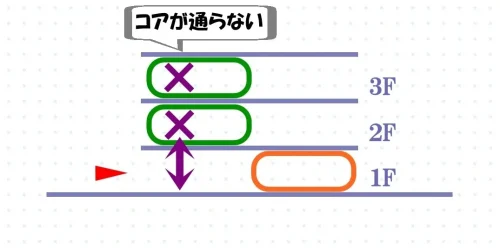

そもそもなぜ、大空間を上下階で合わせるのかと言いますと、コアの配置に関係します。

大空間を上下階で合わせるという事は、開放されたスペースも上下階で確保できるということ。

コアを配置できるスペースが開放されて、プランニングにも自由が利くようになるということです。

知ってるさ!

(冷や汗)

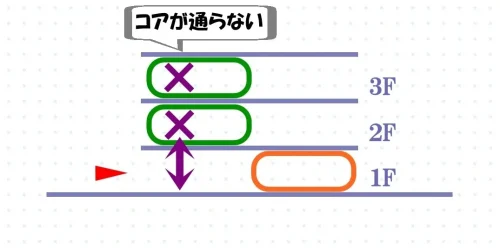

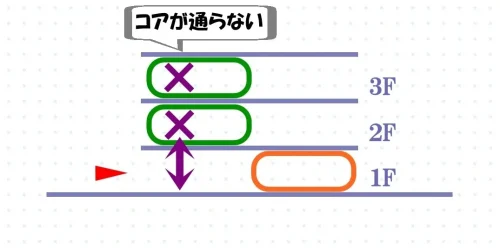

大空間が邪魔でコアが通らない?

ところが、道路側に採光面を設けるとなると、大空間の位置が上下階の平面で食い違ってきます。

そうなると、「1階の利用者コアが上の階の大空間で塞がれる」という事態が起きるのです。

そのため、コアの位置をずらしたり、大空間の向きを変えるなどして回避しましょう。

立体で見ると分かりやすい。

大空間の取り扱いは👇こちら

クリックすると開きます。

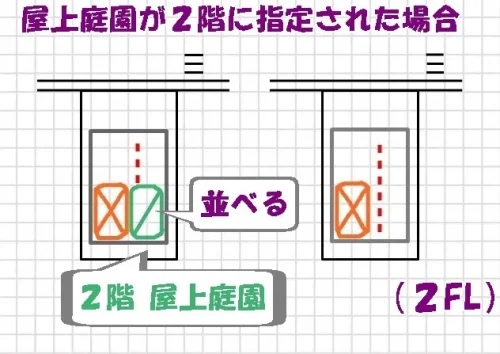

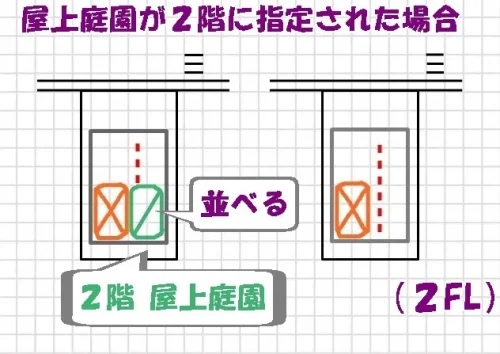

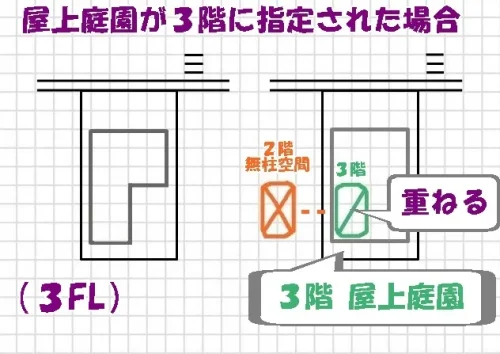

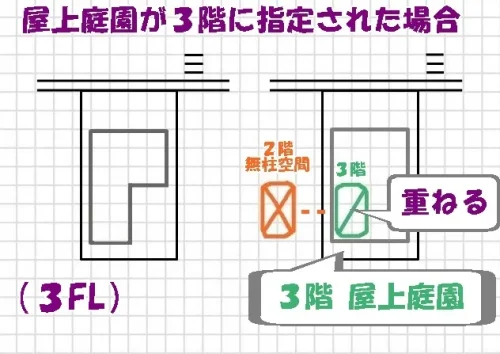

ゾーニングについては、屋上庭園の設置フロアによってパタンがあるので紹介します。

- 屋上庭園が「2階」の場合は大空間と「並べる」

- 屋上庭園が「3階」の場合は大空間に「重ねる」

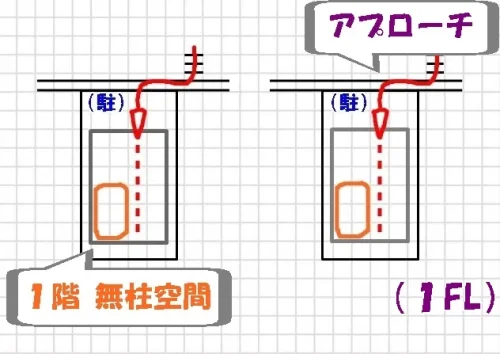

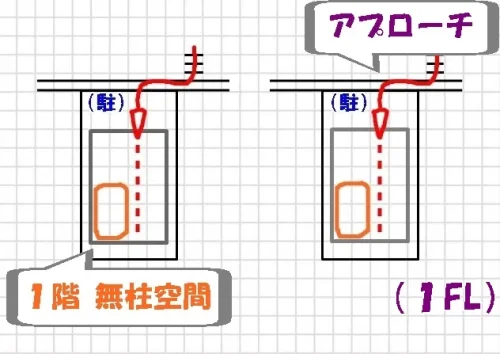

無柱空間の位置

- アプローチは横断歩道(東)からの動線です。

- それによって、建物の間口を4スパンに仮定した場合、出入口は東から2スパン目の位置に決まります。

- 無柱空間は出入口から最も離れたところに置くことで、動線ラインが通りますよね。

これが定石。

無柱空間と並べる

- 屋上庭園が「2階」に指定された場合は、1階の無柱空間(上部)に並べて配置します。

- 屋上庭園と無柱空間が並ぶことで、残りのスペースもまとまるため、プランニングもシンプルな構成となるのです。

これも定石。

無柱空間に重ねる

- 屋上庭園が「3階」に指定された場合は、1・2階の無柱空間の上に屋上庭園を重ねます。

- 重ねることで「コア位置を確保できる」自由度が高まるため、プランニングを有利に進められるようになります。

これも定石。

屋上庭園と無柱空間の立体構成について、「並べる」「重ねる」の考え方はお分かりですね?

その考えにより、課題文では「3階フロア」に屋上庭園が指定されていることから、無柱空間の上に重ねます。

これが正当法

- 屋上庭園が「2階」の場合は大空間と「並べる」

- 屋上庭園が「3階」の場合は大空間に「重ねる」

この動画を YouTube で視聴

次!

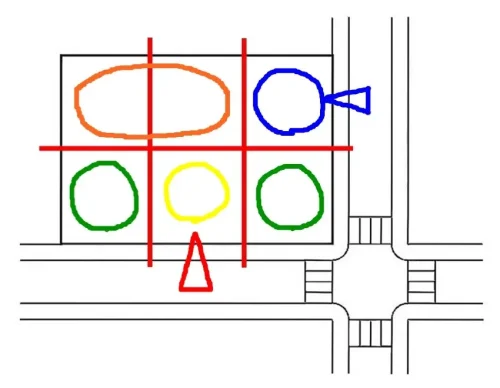

パタン3:サービス動線の要求あり+2階は道路側に採光面を確保する

道路側からの採光を確保

「道路側から採光を確保する」ということで、上のフロアの道路側に大空間を配置する。

「部屋を置き、廊下を通し、部屋を置く」ということで、大空間に沿って廊下を通しておきます。

廊下に沿ってコアを配置する

「部屋を置き、廊下を通し、部屋を置く」

ここでは、「利用者コアが道路側の採光面を塞がない」ように、コアを少しずらしたことがポイントです。

コアの位置をずらして、

採光面を確保する。なるほど!

ゾーニング・動線の基本戦略

- 「大空間の上には大空間」

- 「部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く」

- 「2つの部門をセットにして1つのボリュームとして扱う」

次!

パタン4:サービス動線の要求あり+駐車スペースを1箇所にまとめる

駐車スペースの計画

アプローチの△シンボルと駐車スペースをメモしておく。

ここではSP1台、利用者用1台の想定で、駐車スペースを1箇所にまとめた例を紹介します。

片側道路と同じ前提だね。

動線を決める3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

大きなボリュームを配置

横断歩道から遠い位置に大空間、出入口から遠い位置に大空間のセオリーで配置できます。

ここでも、管理部門からのサービス動線の条件があるため、大空間と切り離すことは絶対に出来ません。

サービス動線を確保する

大空間と管理部門エリアを密着させることで、サービス動線は確保できるようになります。

管理部門の基本戦略

- 「管理部門はひとつの大きなボリュームとして捉える」

- 「サービス動線の確保は、管理部門と利用者空間を一体化させる」

廊下に沿ってコアを配置する

「部屋を置き、廊下を通し、部屋を置く」

その廊下にコアを沿わせるイメージで、最後のプランニングまで畳みかけましょう。

方眼紙に黄色いラインが見えて来た。

これは覚醒したかも?

上の階は省略してます。

パタン4の補足

パタン2との違いは、東側道路にサービス用駐車場を設けないこと。

道路幅が大きく斜線制限に掛からなければ「へり空き2m」で計画できる出来ること。

建物の間口寸法が41mしか取れないケースで、どうしても42m確保したいときの「苦肉の策」のパタンとなります。

条件がそろったときの

非常にレアなパタンです。

ラスト!

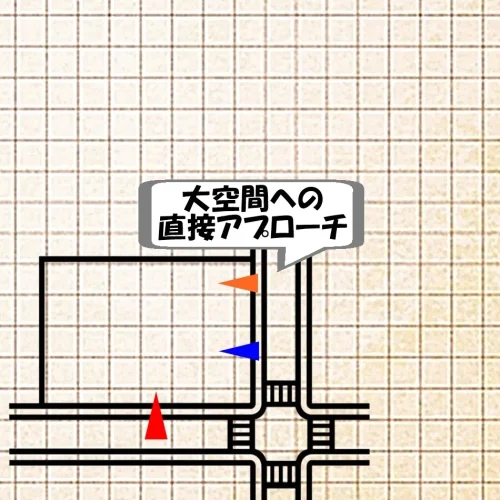

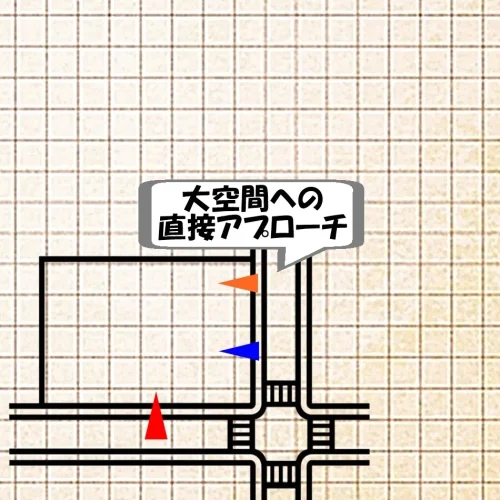

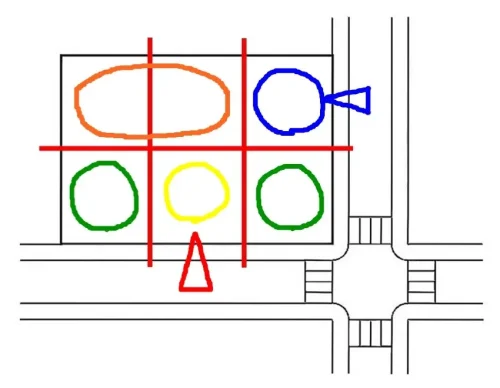

パタン5:サービス動線の要求あり+大空間への外部からの直接アプローチ

外部からの直接アプローチ

ゾーニングは配置計画、アプローチ計画によって決まる。

ということで、アプローチの△シンボルと駐車スペースをメモしておきましょう。

動線を決める3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

大きなボリュームを配置

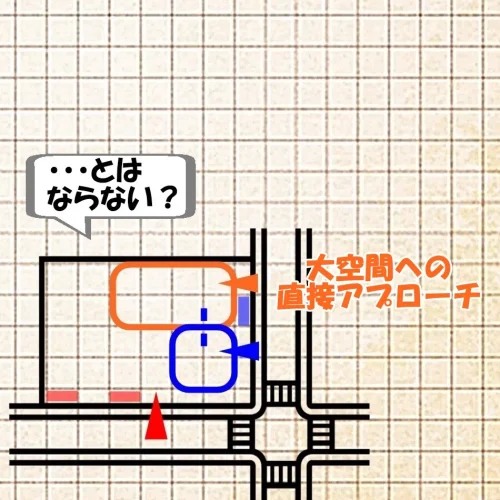

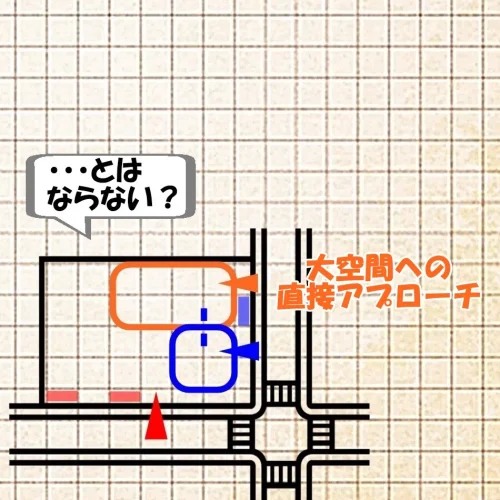

横断歩道から遠い位置に大空間、出入口から遠い位置に大空間のセオリーで行きたいところ。

ところが、管理部門からのサービス動線の条件があるため、大空間と切り離すことは絶対に出来ません。

また、「外部からの直接アプローチ」の要求もあるため、大空間・管理部門ともに道路側に引っ張られるゾーニングとなるのです。

セオリーが通じないって!?

ゾーニングの配置はアプローチ計画に引っ張られる

こういった例外ケースは、

押さえておきましょう。

大きなボリュームセットとして配置

「管理部門からの大空間へのサービス動線がある」

ということで、4グリッド+8グリッド=12グリッドのひとつの大きなボリュームとして配置します。

管理部門4グリッド

○○ホール8グリッド

管理部門の基本戦略

- 「管理部門はひとつの大きなボリュームとして捉える」

- 「サービス動線の確保は、管理部門と利用者空間を一体化させる」

大空間の上には大空間

「大空間の上には大空間」のセオリーで、1階と見合わせながら上の階にもボリュームを配置しましょう。

廊下に沿ってコアを配置する

「部屋を置き、廊下を通し、部屋を置く」

ここまで来ると、さすがに覚えていただけたかと思います。

その廊下にコアを沿わせるイメージで進めて、合格プランまで一直線です。

向かうところ敵なし!

パタン1:サービス動線の要求なし

補足

- サービス動線の条件が無い

- 大空間への外部からの直接アプローチ

- 利用者用駐車スペースに空きがある

- (1台分として)

この場合は、パタン1の様に大空間と管理部門とを切り離して外部からのアプローチを別に設けることが出来ます。

ほうほう・・

こっちのパタンの方が、

プランは楽になりそうです。

条件の組み合わせ次第、

決め打ちで採用はダメですよ!

動線を決める3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

サービス部門の基本戦略

- 「管理部門はひとつの大きなボリュームとして捉える」

- 「サービス動線の確保は、管理部門と利用者空間を一体化させる」

ゾーニング・動線の基本戦略

- 「大空間の上には大空間」

- 「部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く」

- 「2つの部門をセットにして1つのボリュームとして扱う」

注意点

今回の敷地条件では、隣地境界線側が「開放されている」前提のもと、お話を進めてきました。

隣地境界線側が「閉塞された」ケースでは、周辺環境に準じてゾーニングをご検討下さい。

また、そのケースではエリア配置のバリエーションも絞りやすく検討は楽になります。

この記事では、「目に見えないもの(動線)」を押さえたうえで、「目に見えるもの(周辺環境)」に向ける形をとっています。

その順序でゾーニングを組み立てることにより、「目に見えないもの(動線)」を取りこぼすリスクを大幅に減らせるからです。

この動画を YouTube で視聴

お疲れ様でした、まとめに入ります。

一級建築士製図攻略:「ゾーニング・動線」の基本戦略(まとめ)

動線を決める3大要素

ゾーニングを考える3大要素

- 配置計画とアプローチ

- アプローチと建物内のゾーニング

- 建物内のゾーニングと、建物内の人の動線

ゾーニング・動線の基本戦略

- 大空間の上には大空間

- 部屋を置く→廊下を通す→部屋を置く

- 2つの部門をセットにして1つのボリュームとして扱う

外部空間と内部空間の動線テクニック

- 横断歩道の近くに出入口を設ける

- 横断歩道から最も遠い位置に大空間を置く

- 大空間を遠い位置に計画し、自然な動線を確保する

均等スパンの戦略

コマ数でボリュームを把握する

粘土の塊をチビコマ枠で成形し、細かいところは手作業で調整する

管理部門の基本戦略

管理部門はひとつの大きなボリュームとして捉える

サービス動線の確保は、管理部門と利用者空間を一体化させる

管理部門のボリューム計算式

「管理部門の要求室の合計面積」×「廊下係数1.4」=「管理部門全体のボリューム」

「管理部門全体のボリューム」÷「チビコマ1コマ当りの床面積」=「管理部門全体のコマ数」

ゾーニングの難易度を比較する表

| ゾーニングの 難易度 | アプローチの 要求数 | ゾーニングの 自由度 | 東西・南北の 反転 | |

|---|---|---|---|---|

| 片側接道 | 低 | 1~2 | 縛りがある | 不可 |

| 対面接道 | 中 | 3~4 | 自由度が高い | 可 |

| 交差点接道 | 高 | 2~3 | 自由度は低い | 不可 |

- サービス動線の要求なし

- 大空間への外部からの直接アプローチ

- 利用者用駐車スペースに空きがある

- (1台分として)

パタン4の補足

パタン2との違いは、東側道路にサービス用駐車場を設けないこと。

道路幅が大きく斜線制限に掛からなければ「へり空き2m」で計画できる出来ること。

建物の間口寸法が41mしか取れないケースで、どうしても42m確保したいときの引き出しとして備える。

大空間の上には大空間

| ゾーニング | No. | サービス動線 | アプローチ | 駐車場台数 |

|---|---|---|---|---|

| パタン1 | – | 管理 メイン | SP-1 利用者-2 |

| 大空間への アプローチ | – | 管理 メイン サブ | SP-1 利用者-1 |

| パタン2 | 〇 | 管理 メイン | SP-1 利用者-2 |

| パタン3 道路側採光 | 〇 | 管理 メイン | SP-1 利用者-2 |

| パタン4 | 〇 | 管理 メイン | SP-1 利用者-1 |

| パタン5 | 〇 | 管理 メイン サブ | SP-1 利用者-2 |

注意点

今回の敷地条件では、隣地境界線側が「開放されている」前提のもと、お話を進めてきました。

隣地境界線側が「閉塞された」ケースでは、周辺環境に準じてゾーニングをご検討下さい。

また、そのケースではエリア配置のバリエーションも絞りやすく検討は楽になります。

この記事では、「目に見えないもの(動線)」を押さえたうえで、「目に見えるもの(周辺環境)」に向ける形をとっています。

その順序でゾーニングを組み立てることにより、「目に見えないもの(動線)」を取りこぼすリスクを大幅に減らせるからです。

まとまってる。

「ゾーニングという見えないエスキスの壁」

掴みどころのない思考プロセスに、掴みどころを授ける解説をして来ました。

「点と点が繋がり、一本の線に見えて来ましたでしょうか?」

バラバラだった知識のピースが、美しいゾーニングパズルとして完成に近づくような手応えがあれば、もうあなたはエスキス迷子ではありません。

ゾーニングの基本戦略、動線の捉え方、そして交差点敷地への対応策、これまで触れてきた要素が、今まさに一つの統合されたメソッドとして結び付いてきたのではないでしょうか?

この記事で紐解いたゾーニングの設計図をもとに、一級建築士製図試験を戦いましょう!

向かうところ敵なし!

製図ブログについて

当ブログは、昨年の試験において悔しい思いをされた「角番生、角番からの復活の方」のモチベーションアップのため、プラスになる情報を発信していきます。

交差点接道を極めたい方はこちら

.webp)

コメント