一級建築士製図試験における「計画の要点」は、毎年のように後回しにされるもの。

しかし、採点の重みはエスキスと変わらないほど重要ということはご存知でしょうか?

深刻なテーマではあるものの、効果的な勉強法が確立されてないのも悩みのひとつです。

- 要点をどう伝えるかが、まとまらない。

- キーワードからの文章の起こし方が分からない。

- 計画の要点の「イメージ図」「断面詳細図」が描けない。

専門用語やロジックは学科試験で何度もインプットしたはずなのに・・

自分から文章でアウトプットする立場となると、手が進まないものですよね?

この製図ブログでは、記述の効果的な勉強法と「断面詳細図」の描き方をお伝えします!

イメージを伝える

「キーワード」

断面詳細図を素早く

こんな人におすすめ!

- 記述の書き方がわからない。

- 計画の要点の勉強法が知りたい。

- イメージ図の描き方を知りたい。

スケールが読めないため

三角スケールを採用した。

- 理由:スケールが読めないため

- 結論:三角スケールを採用した

要点の記述、100本ノック!

一心不乱に書きなぐる。

「ひたすら記述・・・」

ペンを握りすぎたため

右腕が腱鞘炎になった。

- 理由:ペンを握りすぎたため

- 結論:右腕が腱鞘炎になった

エンドレス「PREP」法!

ひたすら書きなぐる。

「とにかく記述・・・」

運動不足を続けることで、

持病の腰痛がさらに悪化した。

- 理由:運動不足を続けることで

- 結論:持病の腰痛がさらに悪化した

理由と結論だけでなく、

主語をはっきり書きましょう。

「やみくもに記述・・・」

右腕が爆発するため

今日はもう切り上げます。

- 主語:右腕が

- 理由:爆発するため

- 結論:切り上げることにした

製図ブログについて

当ブログは、昨年の試験において悔しい思いをされた「角番生、角番からの復活の方」のモチベーションアップのため、プラスになる情報を発信していきます。

この動画を YouTube で視聴

一級建築士製図ブログ:「計画の要点」の勉強法

一級建築士製図試験は、設計課題の要求に答える試験です。

その答えは「図面」と「記述」の2つの視点によって採点されます。

図面と記述との

整合性もチェックされます。

2つの視点

- 答案用紙Ⅰ:面積表、平面図、断面図

- 答案用紙Ⅱ:計画の要点、イメージ図

「計画の要点」は合否の明暗を分ける要素のひとつ。

そのことを踏まえて以下の3つについてお伝えしましょう。

イメージを伝える力

- 「計画の要点」の必要性

- 「計画の要点」の文章の作り方

- 「計画の要点」の効果的な勉強法

1.「計画の要点」の必要性

製図試験で問われる要素

- 課題文の要求を読みとり、過不足なく満足できているか?

- 要求図書に記載されているものが、図面に表記できているか?

- 計画の要点の設問に対して、過不足なく解答ができているか?

そんなに記述って大事?

製図試験の採点は、「図面」と「記述」の総合評価です。

「エスキス」と同様に「計画の要点」も避けては通れない壁であることを忘れてはなりません。

計画の要点は、採点の土俵において合否に関わる要素なので、効果的な対策が必要となります。

計画の要点は大事だけど

いつも後回しになるよね。

2.「計画の要点」の文章の作り方

社会人になっても「文章を書く」ことが苦手な人は、意外に多いもの。

そこで、文章の基本的な作り方と「計画の要点」の効果的な勉強法をお教えします。

文章の校正

- 主語+理由+結論

- 主語+結論+理由

この3点セットは定番のテンプレートです。

記述の活用例

図書館の構造は+階数、規模、用途を考慮して+鉄筋コンクリート造で計画した。

美術館の計画は+鉄筋コンクリート造で計画することで+建物形状の自由度を高めた。

これが鉄板です。

「計画の要点」の文章の作り方

まずは、「文章の作り方」から学びましょう。

文章の作り方は、キーワードを集めることがコツです。

文章を書くときには、以下の3つのポイントを意識して下さい。

3つのポイント

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

結論(目標地点)が決まれば、材料(キーワード)が決まる。

材料(キーワード)が決まれば、目標に導くための手法(接続詞)が決まる。

よし!チャレンジ!

設問.1(計画)

「敷地内における外部動線について配慮したことは?」

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 歩車の動線を明快に分離する

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- メインアプローチ、駐車場をまとめる

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

- ~は、~して、~することで、(etc)

敷地内の歩道付き道路側には、利用者用のメインアプローチを設けるとともに、利用者用と車いす使用者用の駐車場を1カ所にまとめることで、歩車の動線を明快に分離した。

なるほど

設問.2(構造)

「架構形式とスパン割りについて配慮したことは?」

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

- 目標地点となる「結論」を決める。

- ラーメン架構を採用する、架構の安定性を確保する

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 靭性能力、均等スパン、柱・大梁、応力分担、均整化を図る

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

- ~は、~して、~することで、(etc)

架構形式は、靭性能力に優れるラーメン架構を採用した。柱・大梁の間隔は、均等スパンとすることで応力分担の均整化を図り、架構の安定性を確保した。

結論を決める。

設問.3(設備)

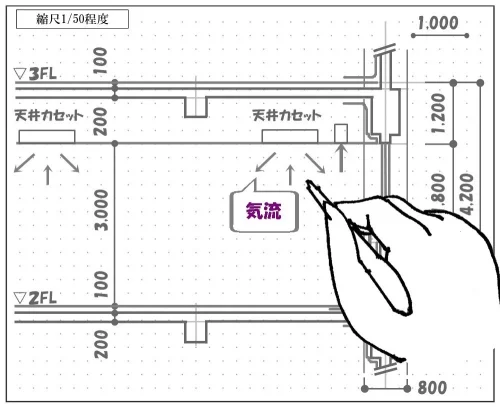

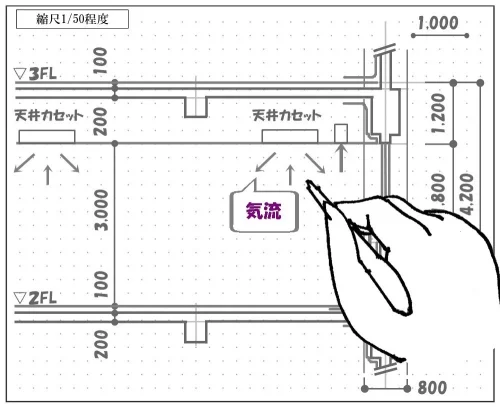

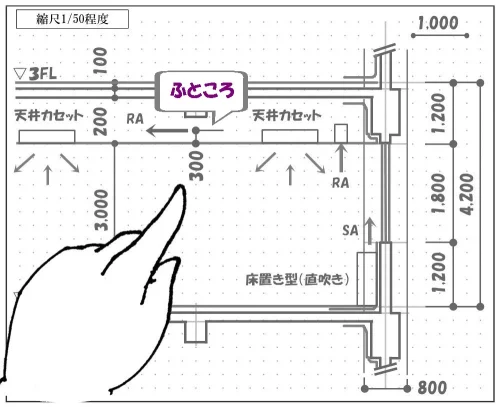

「多目的ホールの空調計画について配慮したことは?」

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

- 目標地点となる「結論」を決める。

- ショートサーキットを防止

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 天井高が高い、吹出し口を天井面に、吸込み口を壁面に、隣接した空調機械室

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

- ~は、~ことから、~して、~することで、(etc)

多目的ホールは、天井高の高い空間であることから、吹出し口を天井面に設置し、吸込み口を壁面に設置し、隣接した空調機械室から還気させることで、ショートサーキットを防止する計画とした。

奥が深い

「室内を良好な温熱環境にするために配慮したことは?」

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 居住域に安定した気流を届ける

- 室内が良好な温熱環境・気流分布

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 気積が大きい、吹出し口、ノズル型、到達距離が長い

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

- ~は、~ことから、~して、~することで、(etc)

多目的ホールは、気積の大きい空間であることから、吹出し口には到達距離の長いノズル型を採用することで、居住域に安定した気流を届ける計画とし、室内が良好な温熱環境・気流分布となるように配慮した。

(文脈によって、「理由」と「結論」は前後する場合があります。)

キーワード

計画の要点は、目標となる言葉(結論)を先に決めることがポイントです。

あとは、そこに向かうまでのキーワード(理由)を足していくことで、文章のかたちが見えて来ます。

その過程によっては「結論」→「理由」になったり「理由」→「結論」に変わることもありますが、文章として成立していれば、特に問題ありません。

こういったケースは、

意外と「あるある」です。

文章の校正

- 主語+理由+結論

- 主語+結論+理由

3つのポイント

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

結論(目標地点)が決まれば、材料(キーワード)が決まる。

材料(キーワード)が決まれば、目標に導くための手法(接続詞)が決まる。

「計画の要点」の解き方のヒント

計画の要点では、主に「計画」「構造」「設備」の3つの事を問われます。

その文章を作るときに、実は「課題文にヒントがある」ことはお気づきでしょうか?

記述のヒントがある

- 課題文の「設計条件」

- 課題文の「留意事項」

この2つのテーマは、計画の要点の設問として問われやすい部分です。

そのため、記述解答するにあたっては、その課題文が「ヒント」になることがあります。

ヒント下さい!

引用元:建築技術教育普及センター

【課題文の設計条件】

課題文の冒頭にある「設計条件」

ここでは「計画」のヒントを紹介します。

・本施設は、既存の観光資源等を活用し、国内外からの旅行者が地域の生活、伝統産業、文化、芸能等の体験をとおして地域住民と交流を図りつつ、魅力的で活力のある地域を創りあげていくための滞在型観光の拠点となるものとする。

・また、計画に当たっては、バリアフリーに配慮することに加えて、パッシブデザインを積極的に取り入れるととに、斜面地における敷地の高低差を活かした建築物の立体(断面)構成とする。引用元:建築技術教育普及センター

「主語」「結論」「理由」

・・・いかがでしょうか?

「計画」について文章を作るときに、使えそうな材料がありませんか?

記述解答するにあたって”頭が真っ白”になったときに、設計条件は「手掛かり」になるのです。

ここには、課題のコンセプトとなる部分が記載されているので、引用しても差し支えはありません。

(出題者の、”ここを読んで欲しい”というメッセージでもあります。)

おおお!使えるかも?

ここにヒントがあるとは・・

【課題文の留意事項】

課題文の後ろにある「留意事項」

ここでは「計画」「構造」のヒントを紹介します。

「主語」「結論」「理由」

引用元:建築技術教育普及センター

④ 各要求室を適切にゾーニングし、明快な動線計画とするとともに、避難動線を適切に計画する。

① 建築物全体が、構造耐力上、安全であるように適切に計画する。

② 構造種別に応じた、架構形式及びスパン割りを適切に計画する。

③ 部材の断面寸法を適切に計画する。

・・・いかがでしょうか?

「計画」「構造」の文章を作るときに、使えそうな言葉がありませんか?

例えば、設問に「動線、ゾーニングについて配慮したことは?」と問われたとします。

- 共用部門を1階に計画、○○部門を2階に配置することで、各要求室を適切にゾーニングした。

- 住宅部門と○○部門は、それぞれに専用階段を設けることで、各部門を明快な動線計画とした。

- 基準階の廊下には2つの直通階段をバランスよく設置することで、避難動線を適切に計画した。

”結論付け”となる言い回しが課題文に記載されているので、あとは図面と照らし合わせて必要なキーワードを集めさえすれば、それが文章を作るための道しるべとなります。

「建物構造の○○について配慮したことは?」

- 建物が、構造耐力上、安全であるように適切に計画するため、鉄筋コンクリート造を採用した。

- 構造種別に応じた、架構形式及びスパン割りを適切に計画するため、7mスパンのラーメン架構を採用した。

- 部材の断面寸法を適切に計画するため、柱の断面寸法は基準階部分を700×700、1・2階部分を800×800で設計した。

すでに目標地点となる「結論」が与えられているため、そこに向かってキーワードを書き出せば、自然と文章のかたちが見えて来るはずです。

ここにもヒント!

使えるものは使うぞ。

記述のヒントがある

- 課題文の「設計条件」

- 課題文の「留意事項」

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

結論(目標地点)が決まれば、材料(キーワード)が決まる。

材料(キーワード)が決まれば、目標に導くための手法(接続詞)が決まる。

この動画を YouTube で視聴

3.「計画の要点」の効果的な勉強法

計画の要点は、勉強法が確立されてないのが悩みのひとつです。

受験生の方にとっては「丸暗記はしたくない」と言うのが本音ですよね?

ここからは、私が実際に取り組んできた「効果のある勉強法」を3つ紹介します。

計画の要点の3つの勉強法

- 計画の要点を自力で解いてみて、自分で赤ペン添削する。

- 音声データを使って耳からインプットして、キーワードを紙に書き出す。

- 結論をノートにまとめて、その結論に至るまでのキーワードを書き出す。

計画の要点を自力で解いてみて、自分で赤ペン添削する。

計画の要点の勉強法として手っ取り早いのが、与えられた課題を解くこと。

(その際に、解答枠が空欄のものを何枚かコピーしておきましょう。)

解答を作成したあとに、テキストの解答例を見ながら「赤ペン添削」をするのです。

赤ペン先生になって

自分の解答にメモ書きする。

ここがポイント!

赤ペン添削で書き込んだものは、ファイリングして保存すること。

添削された解答用紙は、後になって読み返すことで不足しているものが見えてきます。

繰り返し解くときのためにフィードバックすることで、改善を試みるきっかけとなるでしょう。

俺の解答デタラメ過ぎる。

取るところ何にも残らない。

音声データを使って耳からインプットして、キーワードを紙に書き出す。

最近では、解答文を録音した「音声データ」というコンテンツもあります。

こちらは通勤時間(車の運転中も含む)を活用した勉強法として、効果的なツールです。

「耳から情報を入れて、脳にすり込む」といった覚え方になるのですが、ひとつ注意点があります。

リズム!合わせて!

覚える~♬ 覚える~♬

ここがポイント!

インプットは音声データでも、アウトプットは紙ベースで書き出すこと。

情報のアウトプットは、「本試験の解答と同じ手法」をとることをお勧めします。

通勤途中にインプットした音声から記憶をたどって、可能な限りキーワードを書き出しましょう。

「紙に書き出すことで、文章の構成を視覚的に確認することができる」

耳から入れた情報を整理して記憶に定着させるには、紙ベースに書き起こすのが良策です。

調子に乗ってたから、

何ひとつ書き出せない・・

結論をノートにまとめて、その結論に至るまでのキーワードを書き出す。

「解答(結論)を見ながら、その結論に至るまでのキーワードを自力で書き出す」

この方法が、アウトプットの効果を”最大限”に得られるスタイルです。

ゼロから文章を作るよりも効率がよく、継続性もあります。

キーワードを連打する!

3つのポイント

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

結論(目標地点)が決まれば、材料(キーワード)が決まる。

材料(キーワード)が決まれば、目標に導くための手法(接続詞)が決まる。

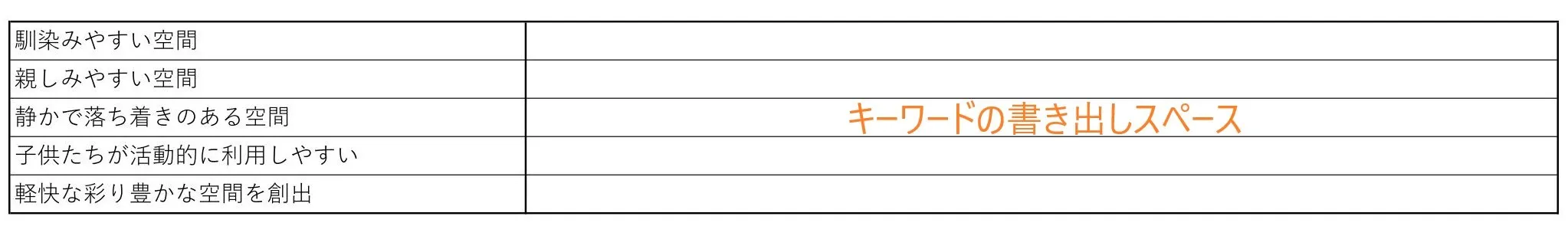

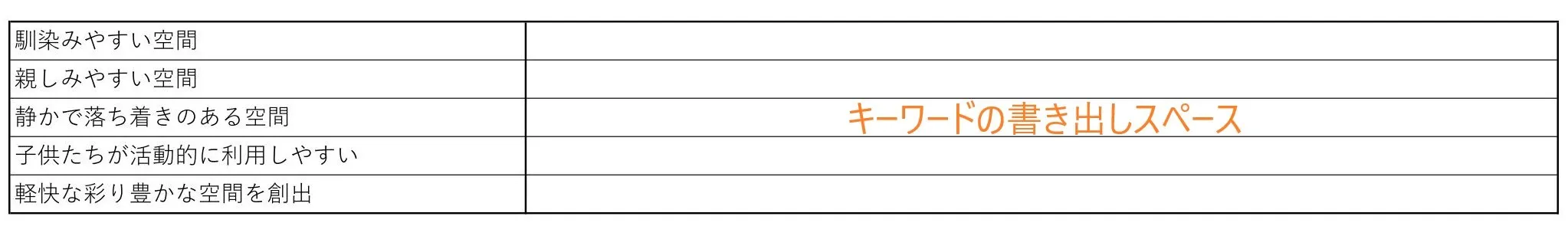

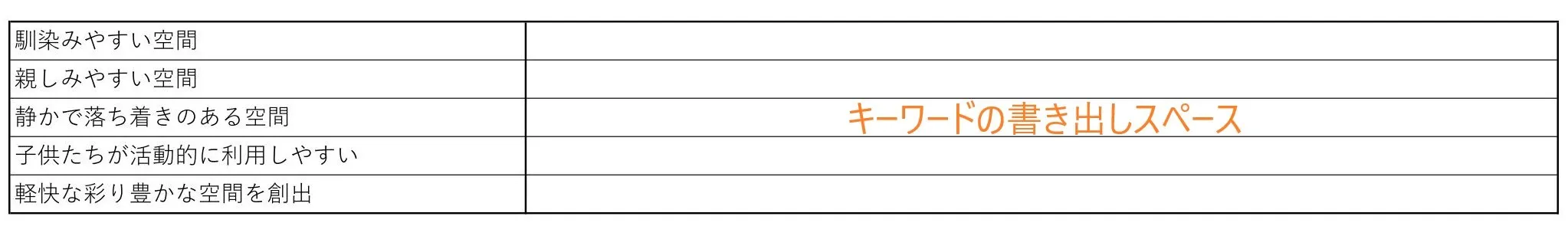

| 「コンセプトルームの内装、設いについて考慮したことは?」 | |||

|---|---|---|---|

| 目標地点(結論) | キーワード① | キーワード② | キーワード③ |

| 馴染みやすい空間 | 床材 | 古材・無垢材 | テクスチャー |

| 親しみやすい空間 | 什器 | 仕上げ・木目調 | 色調・モノトーン |

| 静かで落ち着きのある空間 | 天井 | 間接照明 | 天空光を演出する |

| 子供たちが活動的に利用しやすい | 床構造 | 乾式二重床を採用 | 強度・反発性のある素材 |

| 軽快な彩り豊かな空間を創出する | 単調な色合い | 部分的に有彩色を取り入れ | アクセント効果を加える |

こちらは「結論」と「理由」のどちらも記憶に定着させる方法となります。

このスタイルは、「目標地点に向かってキーワードをアウトプット」するもの。

(キーワード①、キーワード②を自力で埋めていく仕様です。)

「結論となるキーワード」「材料となるキーワード」「文章を作るためのスキル」

全ての要素がバランスよく身につき、成果を実感できる効果的な勉強法といえるでしょう。

(キーワードの活用例については、”最後のまとめ”で紹介します。)

結論を先に埋める!

理由は後付けで考える。

キーワードを自力で埋める

この方法を最後に紹介した理由について説明しましょう。

目標地点となる結論が分かっているため、使う言葉の「選択肢」が限られます。

そうなると、文章を作るに当たってのハードルが下げられますよね?

自分でキーワードを考えながら書き出すことで、記憶にも比較的に残りやすくなるのです。

結論が決まっているため、

あとは言葉をそろえるだけ。

ここがポイント!

目標地点となる「結論」だけを頼りに、自力でキーワードを書き出すことを反復させる。

この勉強法は、自力でキーワードを書き出すことで「言葉の整理」ができます。

不足した知識のポイントが浮かび上がって来るので、記述対策がより具体的になるのです。

「解答(結論)を見ながら、その結論に至るまでのキーワードを自力で書き出す」

このスタイルは、計画の要点の対策として「成果を積み上げる」のに最も効果的な勉強法です。

記述アタックあるのみ!

これが最大の答え!

「解答(結論)を見ながら、その結論に至るまでのキーワードを自力で書き出す」

要点記述の書き出し例

「吹抜け頂部に設けたトップライトは、開閉式とすることで、高低差を活かした自然通風を確保し、各階ホールが心地よい空間となるように計画した。」

1.「各階ホールが心地よい空間となるように計画した」を結論に定める。

そのために必要なキーワードは?

2.「吹抜け」「トップライト」「自然通風」

必要な材料を書き出し、それぞれのキーワードを「どうするのか?」という視点で、さらに補足用語を付け加える。

→「吹抜け」の「頂部」に設けた「トップライト」、これを「開閉式」とすること。

3.「自然通風」を具体的に表現すると?「高低差を活かした自然通風」

「高低差を活かした自然通風」をどうする?→「確保する」

・・といった流れで、設問に対しての「結論」を定めた後に、そこに向かうために必要な材料(キーワード)を書き出し、それぞれのキーワードに「肉付けをしていく」ことで、文章としての形を構成していくのです。

「結論から」・・なるほど!

そうやって文章を組み立てていくんだね。

「吹抜け頂部に設けたトップライトは、開閉式とすることで、高低差を活かした自然通風を確保し、各階ホールが心地よい空間となるように計画した。」

この動画を YouTube で視聴

一級建築士製図ブログ:「イメージ図」の描き方

お絵描きタイム ♬

ここから先は、「イメージ図」「断面詳細図」の描き方についてお伝えしましょう。

イメージ図や詳細図は、文章だけでは伝えきれない構造や機能などを視覚的に示すものです。

記述対策と同様に、問われる設問に対して「定型化」できる分野になるので、押さえておきましょう。

伝える力

- 計画の要点の「イメージ図」の描き方

- 計画の要点の「断面詳細図」の描き方

計画の要点の「イメージ図」の描き方

計画の要点では、簡潔で分かりやすい「伝える力」が試されます。

リアリティのある描写よりも、伝わりやすい図を描くことが目的です。

その手助けとして、計画の要点については以下のように改正されました。

- 令和2年度以降では、イメージ図の記入欄に「ドットの点」が記載される。

- 令和3年度以降では、イメージ図の記載に「フリーハンドでもよい」と追記される。

イメージ図の描写も、ドットの点に合わせることで、描きやすくなりました。

嬉しい。♬

イメージ図の描き方

イメージ図の描き方

- フリーハンドで描く。

- テンプレートを使って描く。

2つの描き方については、リンク⇩を掲載していますのでご参照ください。

フリーハンドもOK!

テンプレの使い方は、

私にお任せください!!

イメージ図の記述の書き方

ここからは、イメージ図の描写をもとに記述を書いていきます。

文章で解答する項目ごとに”番号”を振っているので、注目して下さい。

「計画」「構造」「設備」の3つのテーマについて実践していきましょう。

【計画】

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

「吹抜けの計画について考慮したことは?」

インプット中・・・

番号を振る

① 共用部には、3層吹抜けを設け、各階ホールと視覚的に繋ぐことで、来館者が建物の内部構成を把握しやすい計画とした。

② 3層吹抜けの外部に面する部分は、全面開口とすることで、自然採光を取り入れた明るい共用空間となるように計画した。

③ 吹抜け頂部には、トップライトを設置し、天空光を取り入れることで、各階ホールが明るく開放的な空間となるように計画した。

④ 吹抜け頂部に設けたトップライトは、開閉式とすることで、高低差を活かした自然通風を確保し、各階ホールが心地よい空間となるように計画した。

トップライト、天空光、

高低差を活かした自然通風!

【構造】

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

「屋上庭園の床レベルの計画について考慮したことは?」

インプット中・・・

番号を振る

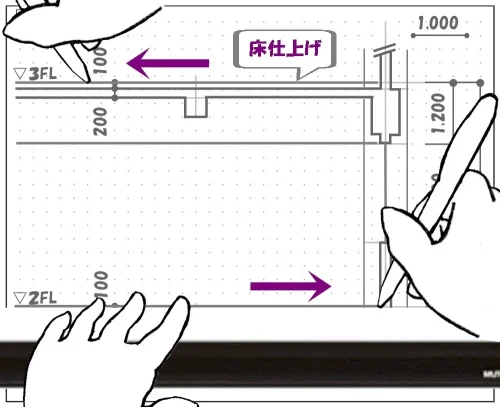

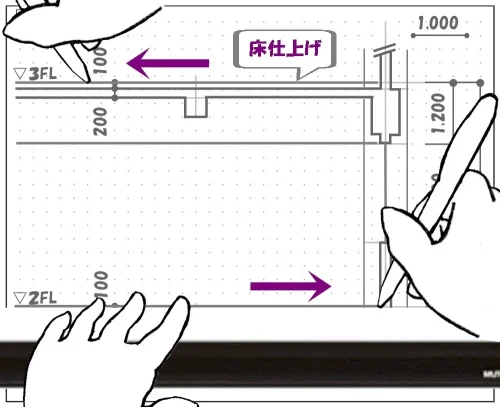

① スラブ位置は、客土及び防水層を考慮し、2FL-700mm(厚さ200mm)とした。

② 小梁(300mm×600mm)は、客土等の積載荷重を考慮し、1スパンに2ヵ所配置した。

③ 床仕上げは、屋内と段差のない床レベルとするため、客土以外の部分は鋼製束によるウッドデッキで計画した。

④ 防水層は、信頼性の高い、アスファルト防水を採用し、押えコンクリートは水勾配を考慮し、水上側で200mm程度の厚さを確保した。

積載荷重、ウッドデッキ、

アスファルト防水、水勾配!

【設備】

- 主語

- 結論(目標地点)

- 理由(キーワード)

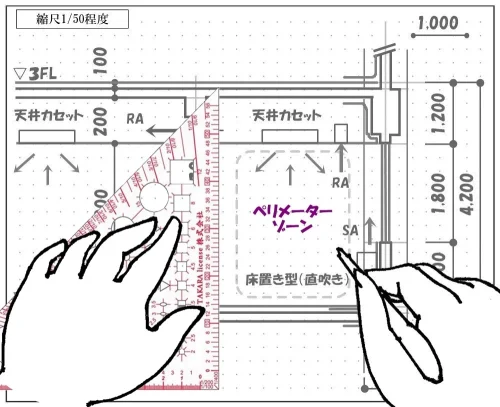

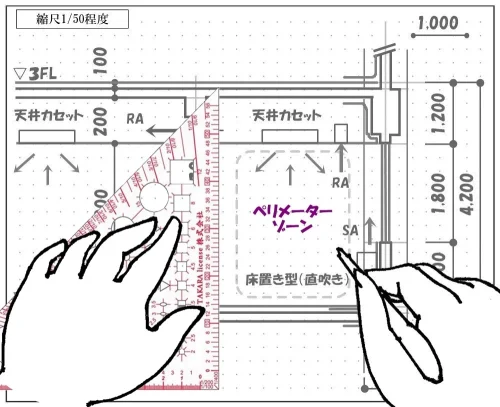

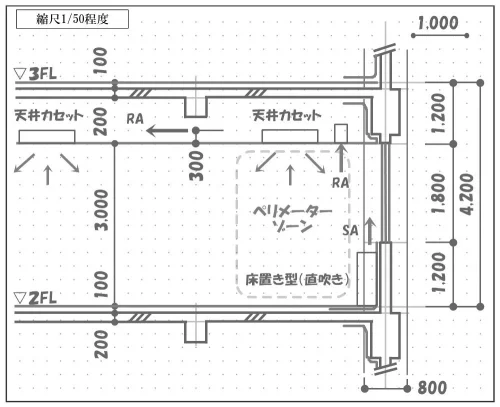

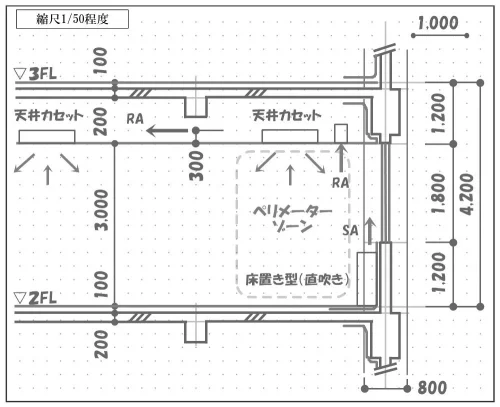

「多目的ホールの空調計画について考慮したことは?」

インプット中・・・

番号を振る

① 多目的ホールは、天井高が高く気積が大きい空間であるため、② 吹出し口を天井部に設置し、③ 吸込み口は、空調機械室に隣接する壁面の下部に設けることで、ショートサーキット防止に配慮した。

吹出し口、吸込み口、

ショートサーキットを防止!

番号を振る

① 開口部に面するペリメーターゾーンとなる部分には、② 吹出し口を多く設置することで、外部負荷に対応した。

② 吹出し口は、到達距離の長いスロット型を採用し、③ 居住域まで気流を到達させることで、室内が良好な温熱環境となるように計画した。

(文脈によって、「理由」と「結論」は前後する場合があります。)

ペリメーターゾーン、

スロット型、良好な温熱環境!

ここがポイント!

文章で解答する項目ごとに”番号”を振っているところに注目して下さい。

私自身が「文章の筋道を立てて書くこと」が苦手だったために工夫したこと。

記述しながらストーリーを作ると、文脈がどうしても前後することがありますよね?

そこで、最初にイメージ図に「キーワードの順序」を想定して”番号”を振っておくのです。

なんだろう?

そうすることで、記述のストーリー(文脈)が番号順に定まるのです。

あとは、その順番に沿って「機械的に」文章を作ることができるようになります。

「文章の筋道を立てること」が苦手という方は、ぜひ試してみてください。

恐れ入りました。

この動画を YouTube で視聴

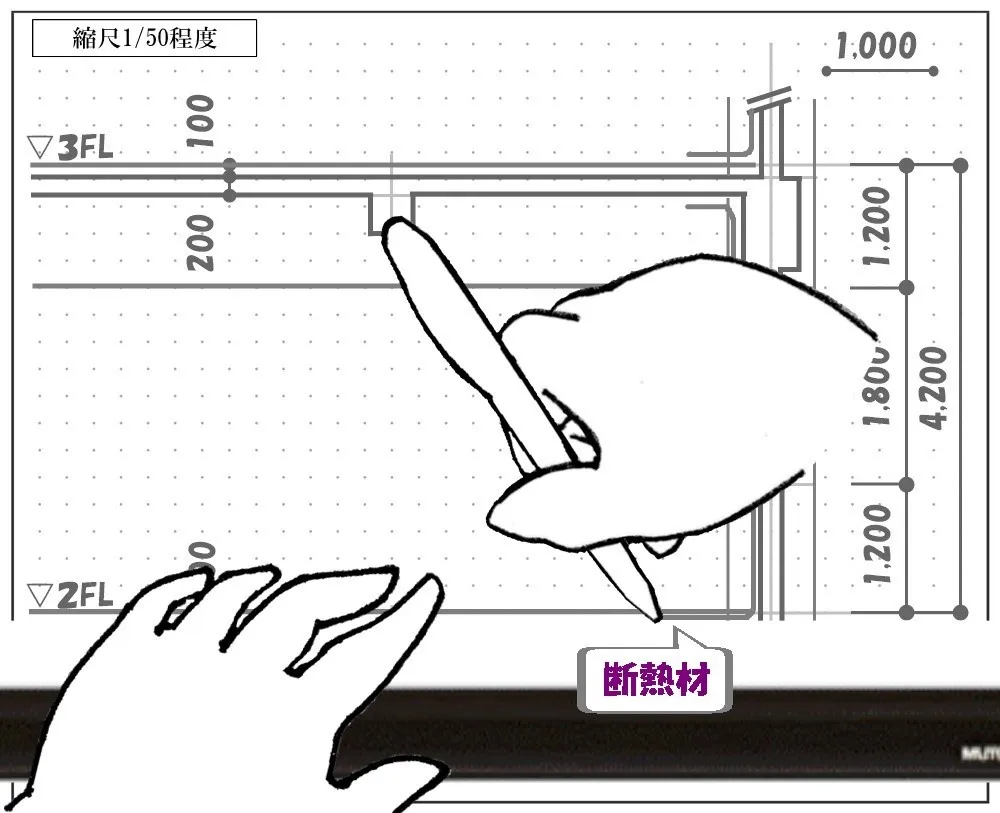

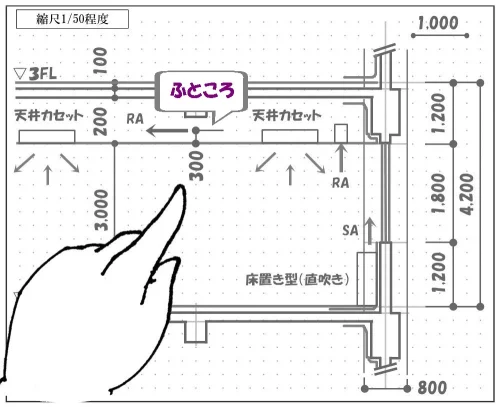

計画の要点の「断面詳細図」の描き方

イメージ図の中でも断面詳細図は、最も解答に時間が掛かるところ。

ここからは計画の要点の、最後の大詰めとなる「断面詳細図」の描き方です。

定規を使って真剣に描いても、10分~15分くらいの時間を取られてしまいますよね?

忙しい!忙しい!

断面詳細図が終わらない。

ひとつだけ忘れているものがありませんか?

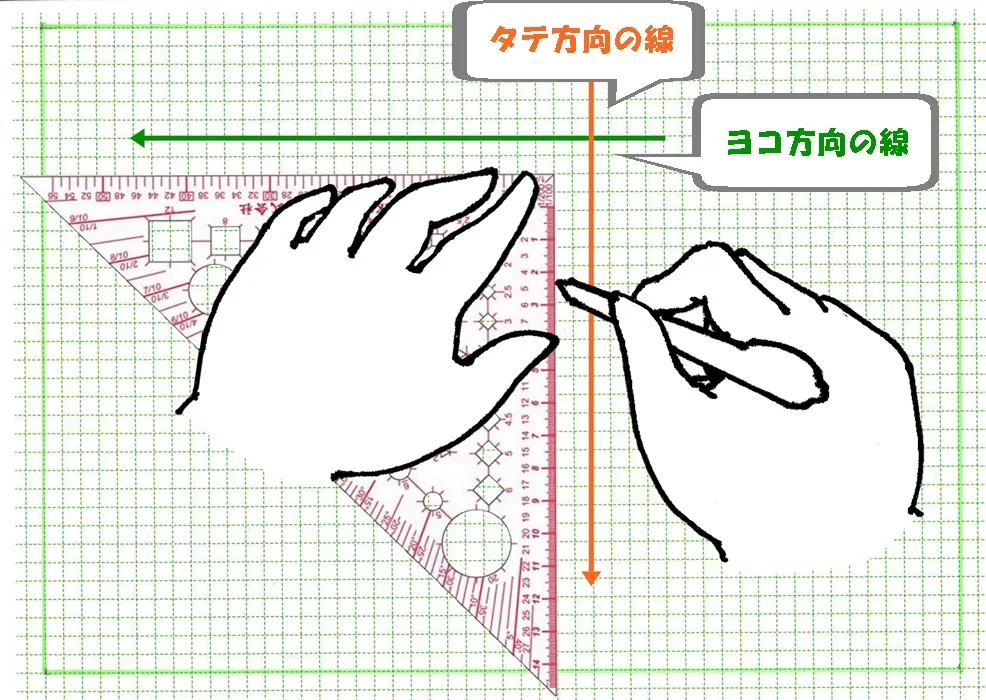

そうです!いつも作図のときに使用する「並行定規」です。

イメージ図とはいえ「断面詳細図」となると、それは「作図」になります。

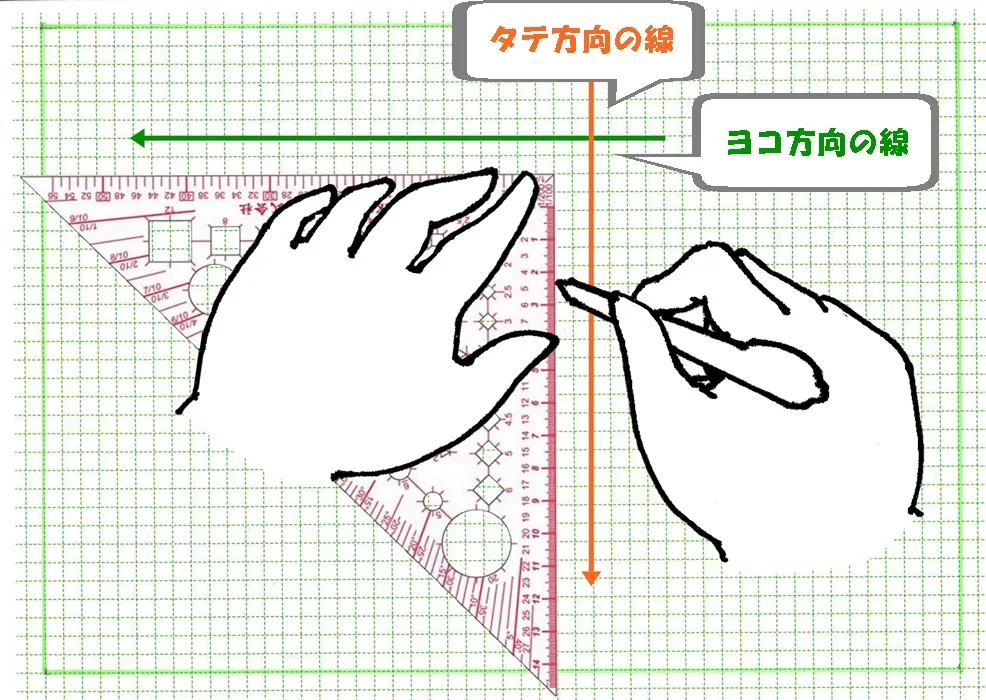

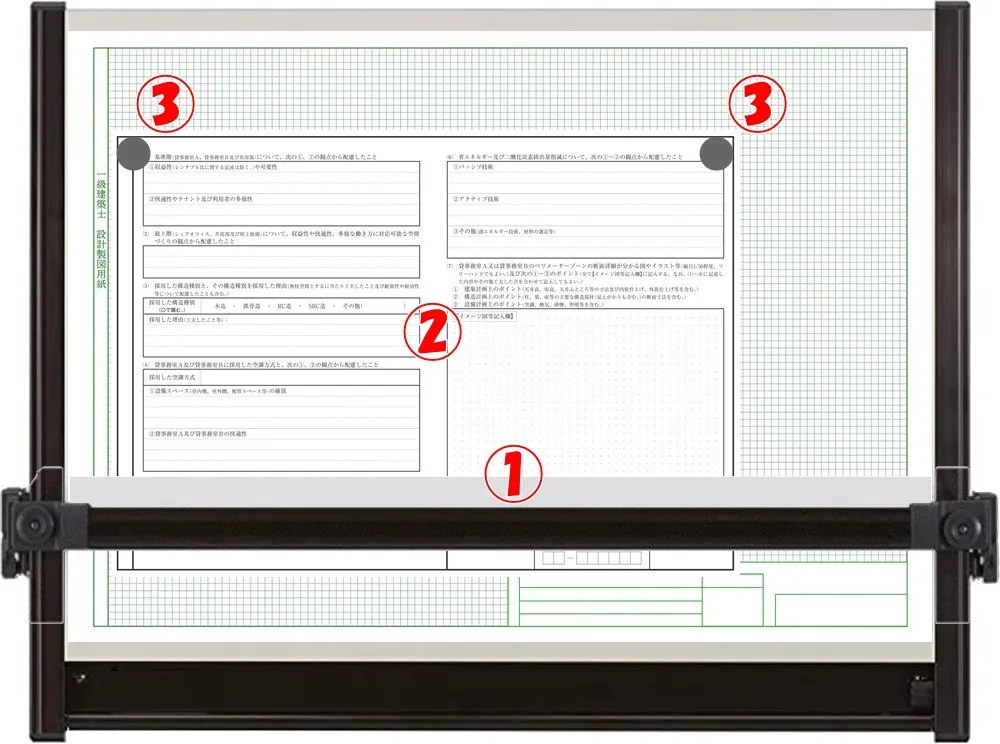

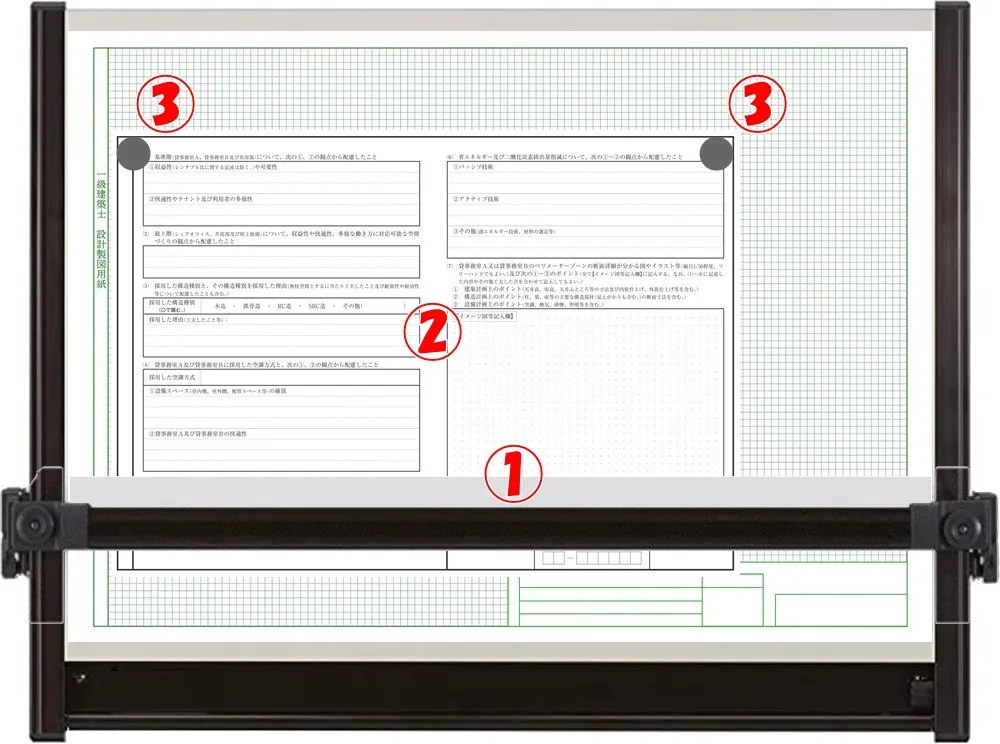

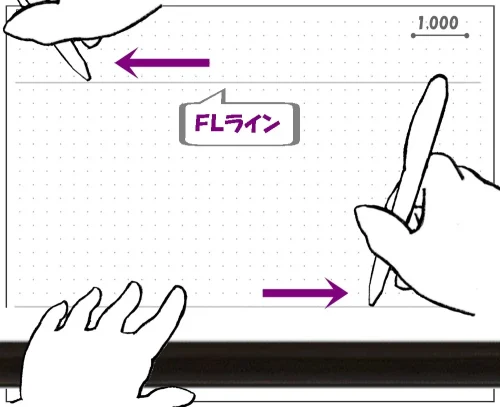

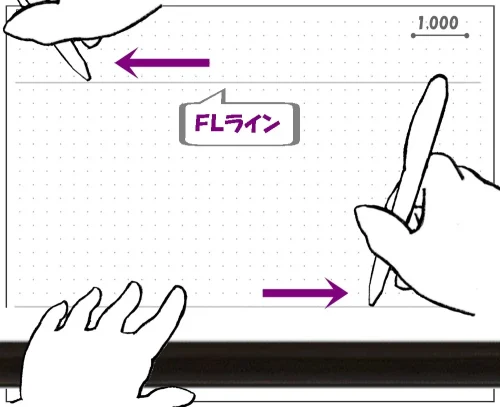

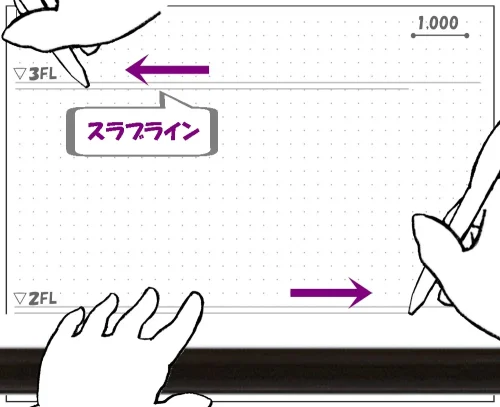

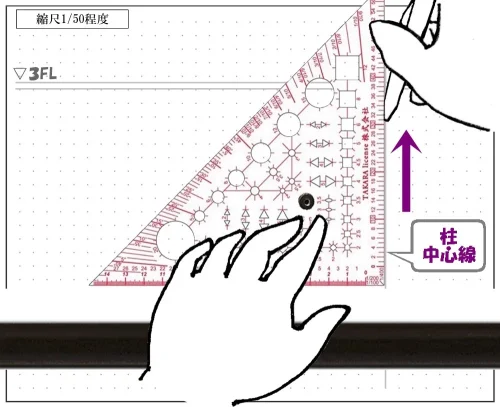

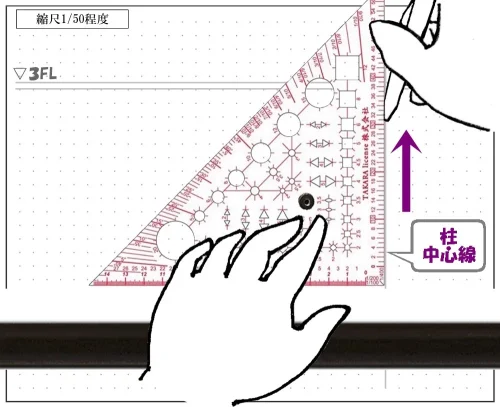

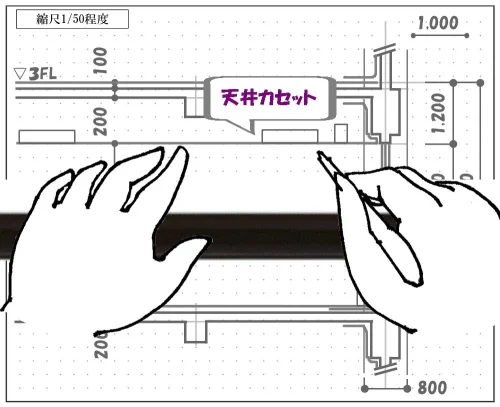

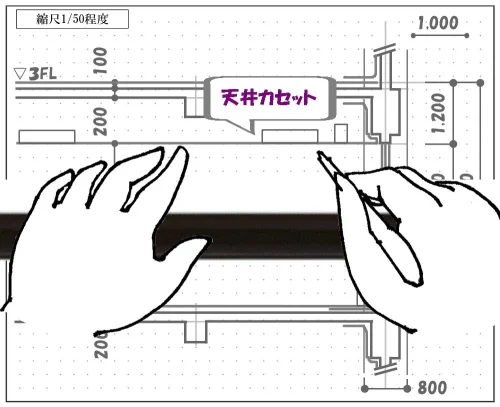

答案用紙Ⅱを製図板にセットする

並行定規にセットする

- ① 答案用紙Ⅱの向きを水平にセットする。

- ② 答案用紙Ⅱのイメージ図枠を目線の高さに合わせる。

- ③ 答案用紙Ⅱの上の両端に、強めのマグネットで簡易的に固定する。

作図している途中で「用紙がずれるのではないか?」と心配されるかもしれません。

そこに関しては、消しゴムさえ使わなければ、ずれることはありません。

並行定規の出番です。

この動画を YouTube で視聴

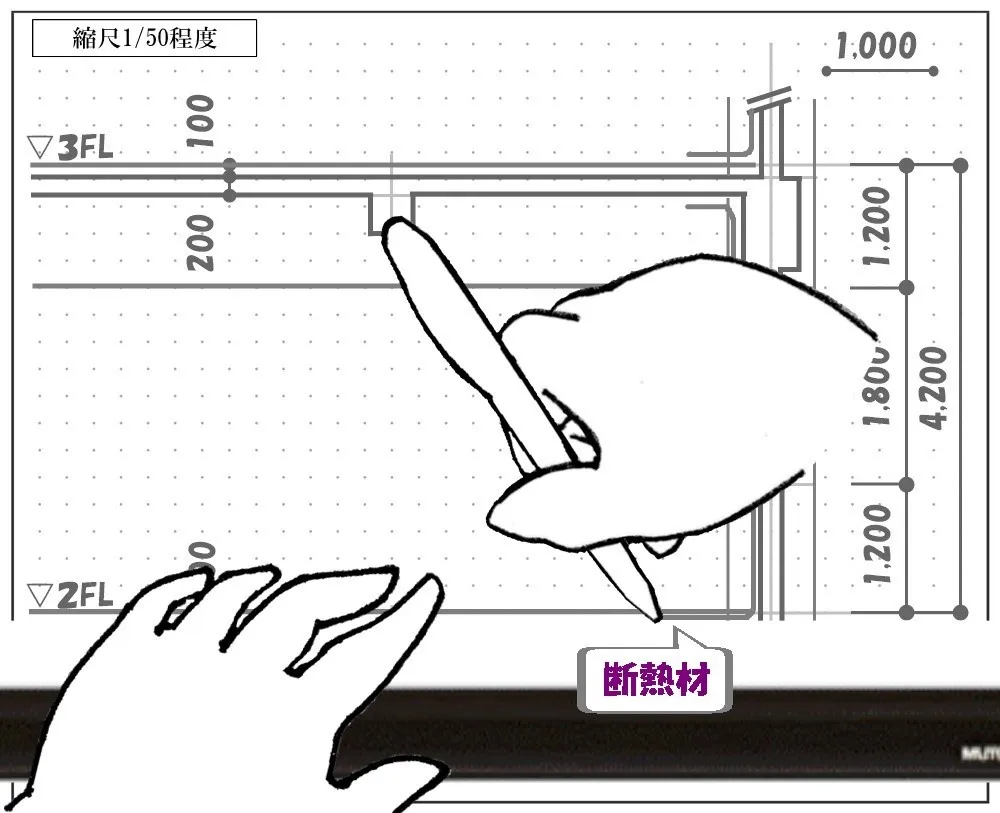

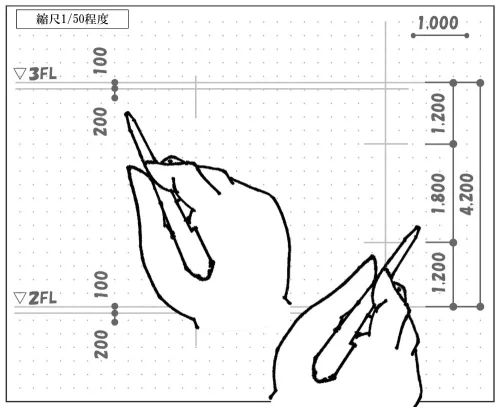

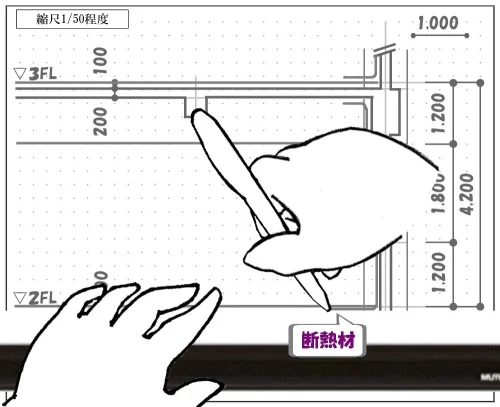

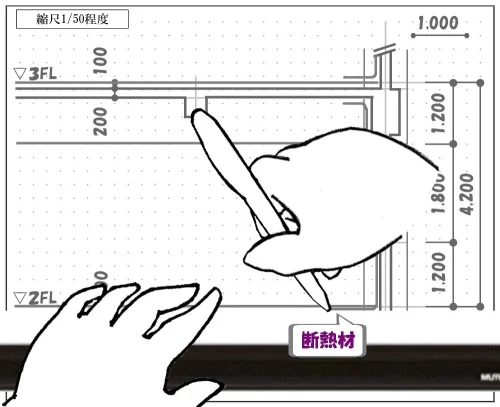

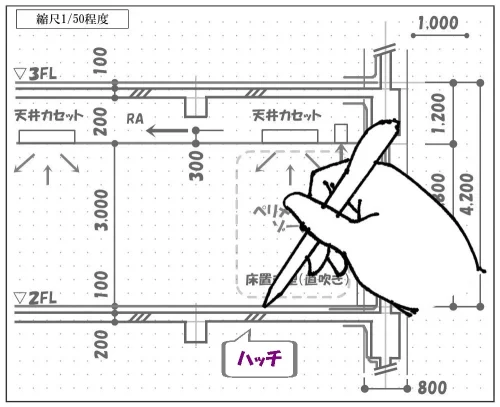

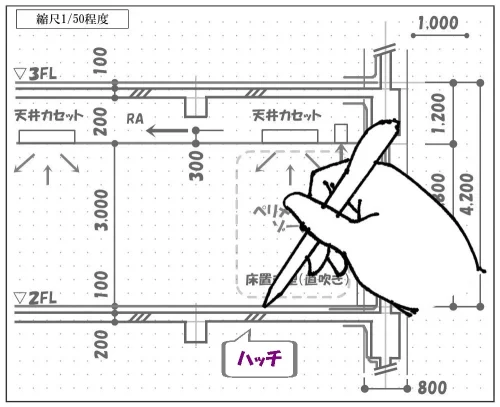

並行定規で断面詳細図(S=1/50)を描く

並行定規の準備はよろしいでしょうか?

用紙がセットできれば、一気に描き上げていきましょう!

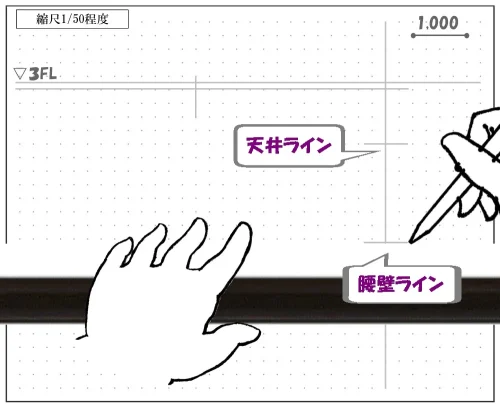

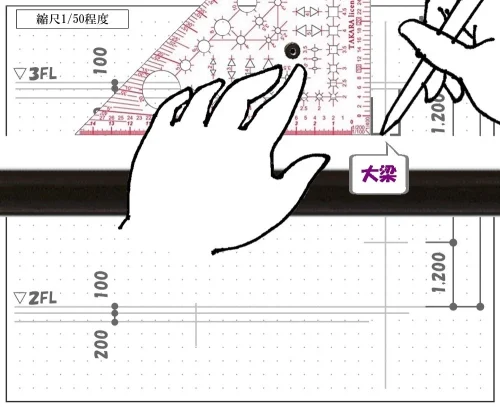

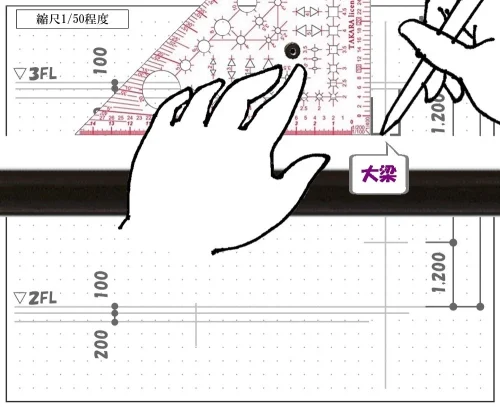

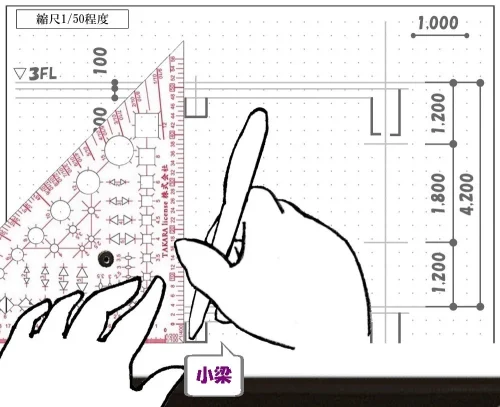

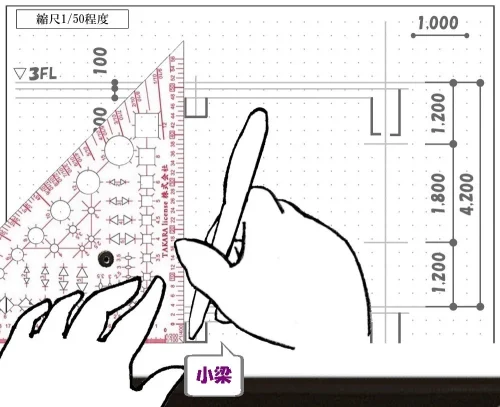

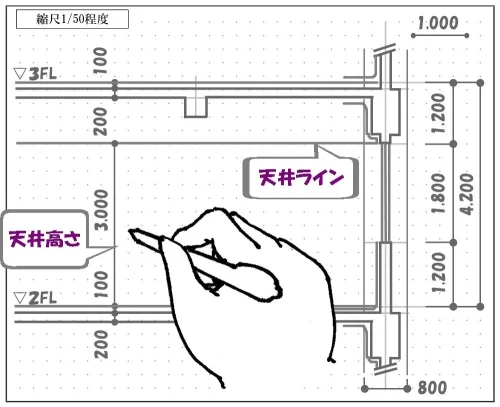

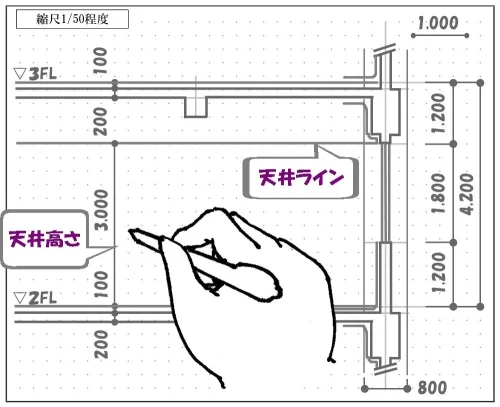

断面詳細図:S=1/50

答案用紙Ⅱをセットする。

準備OK!

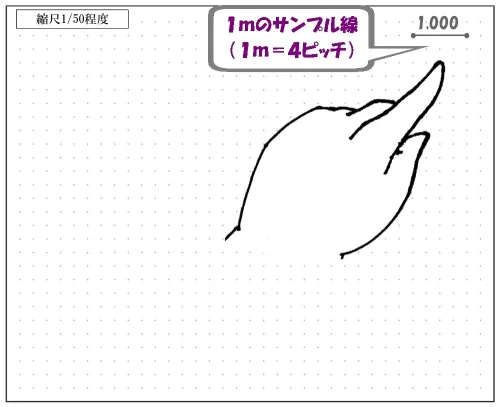

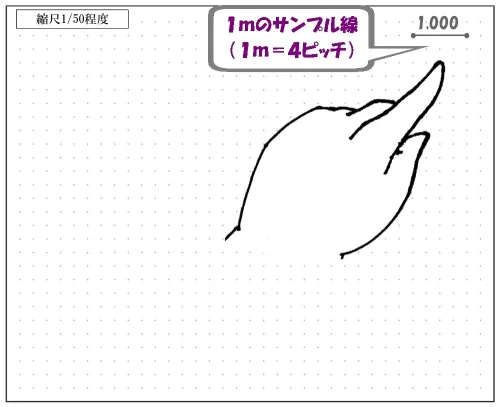

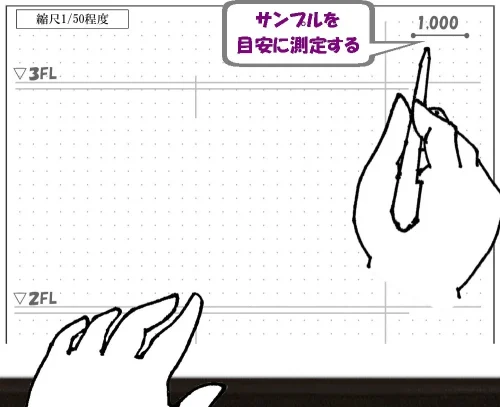

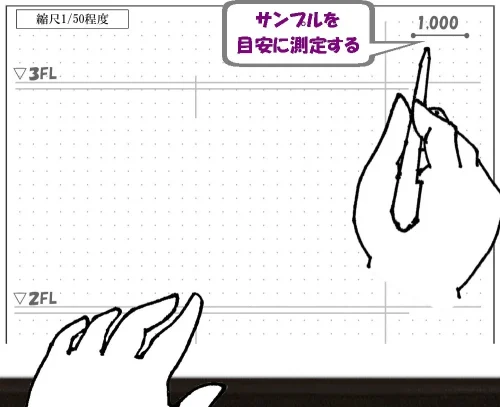

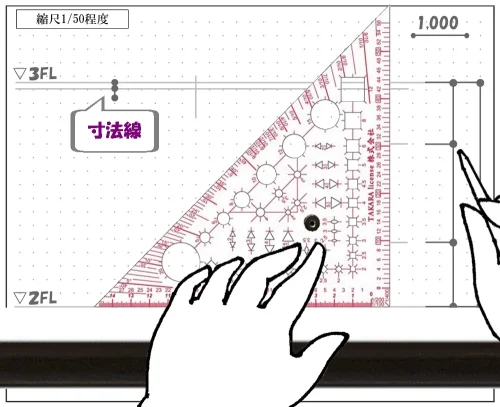

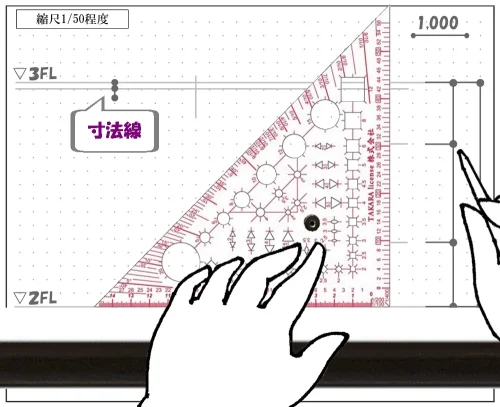

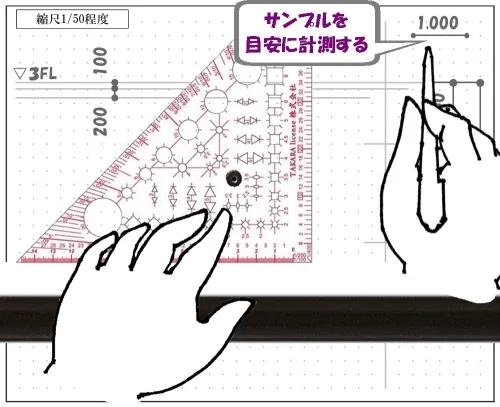

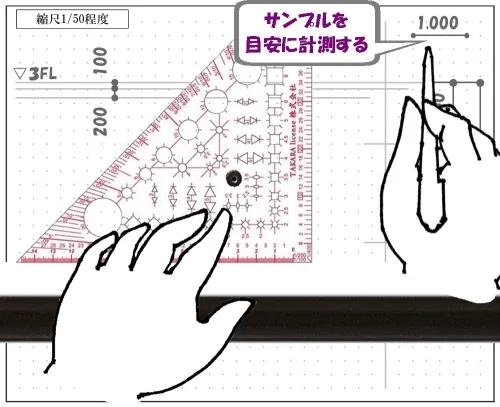

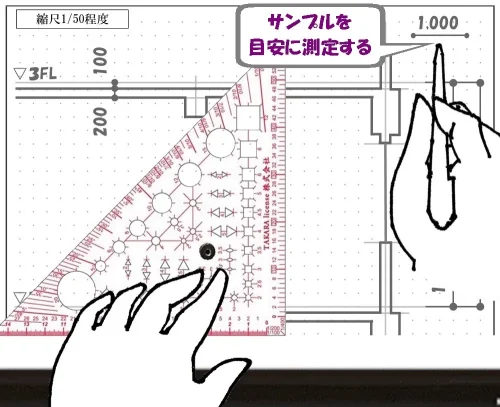

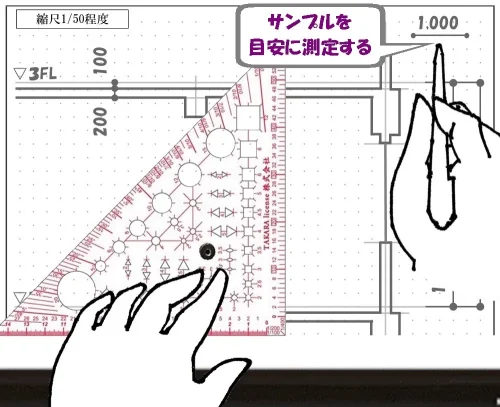

1mのサンプル線(4ピッチ)

三角スケールを使う代わりに、余白に1m(4ピッチ)のサンプル線を引く。

目盛りは「750mm=3ピッチ、500mm=2ピッチ、250mm=1ピッチ」と読み換える。

FLライン(下書き)

「左 ⇦ 右」「左 ⇨ 右」の動作で、FLラインを薄く引く。

階高寸法の測定に至っては、3角スケールを使うことをオススメします。

縮尺1/50を探すのが

意外と手間なんだよね。

文字入れ

後の工程で「FLライン」と認識できるように、「2FL、3FL 」と書き込みする。

2FL、3FL

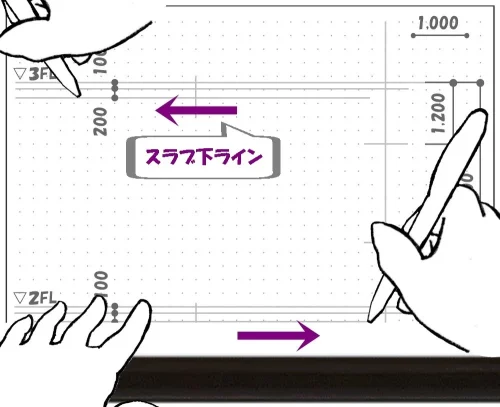

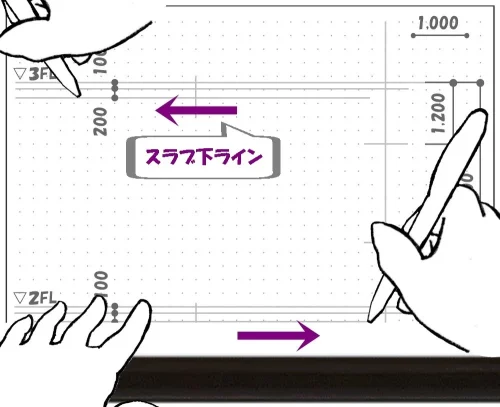

SLライン(下書き)

「左 ⇦ 右」「左 ⇨ 右」の動作で、スラブラインを薄く引く。

ここで並行定規が役立つ。

柱の中心線

通り芯となる柱の中心線を薄く引く。

柱の中心線は下 ⇧ 上へ

小梁の中心線

断面図に小梁が出てくる場合は、小梁の中心線も短く入れておきましょう。

サンプル線を目安にする

縮尺:1/50の測定は、サンプル線(1m=4ピッチ)を目安にします。

ピッチの読み方は

意外とすぐに慣れます。

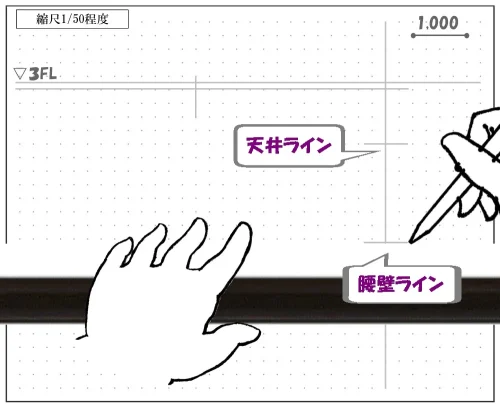

腰壁、天井ライン(下書き)

腰壁の高さ:1200mm≒5ピッチ(弱)

天井の高さ:3000mm(階高:4000mm▲1000mm)=3FL▲4ピッチとなる。

1mは4ピッチ、壁は何ピッチ?

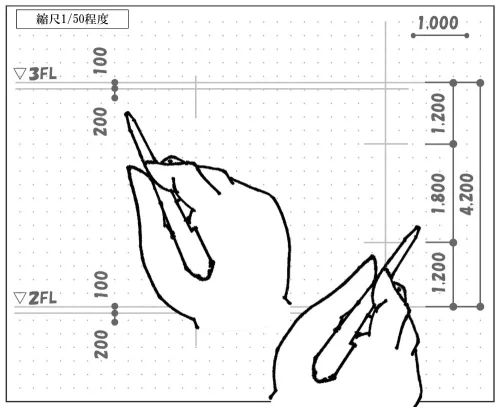

躯体の寸法線

定規とテンプレートを当てて、躯体の寸法線を引く。

床構造は乾式二重床を計画するため、スラブ下がりの寸法線も書き込んでおく。

躯体の寸法線(数値)

躯体の寸法値を記入しておく。

先に数値を書き込むことで、スケール感が「相対的」に掴めるようになってきます。

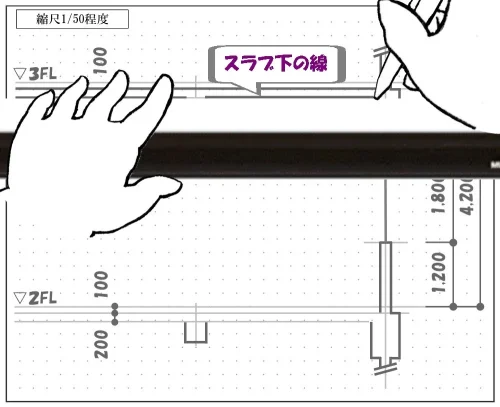

スラブ下ライン(下書き)

「左 ⇦ 右」「左 ⇨ 右」の動作で、スラブ下のラインを薄く引く。

並行定規でサッと引く!

サンプル線を目安にする

大梁と小梁のサイズは、サンプル線(1m=4ピッチ)を目安にします。

大梁

1m=4ピッチ、大梁せい:800mm≒3ピッチ(強)

1mは4ピッチ、梁は何ピッチ?

小梁

1m=4ピッチ、小梁せい:600mm≒2ピッチ(強)

寸法はサンプル線(1m=4ピッチ)を目安に「相対的」な感覚で測定できます。

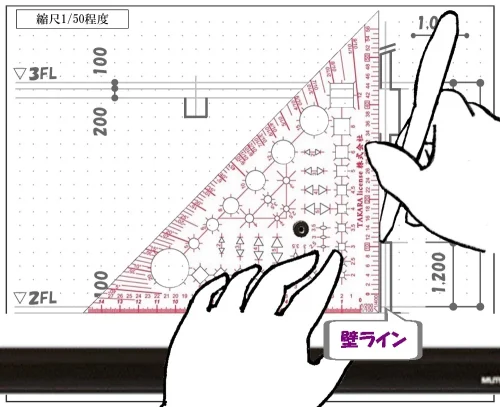

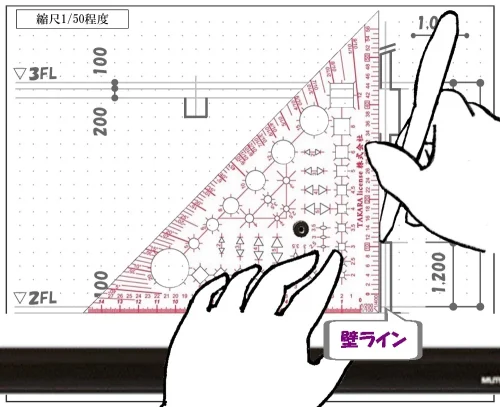

壁ライン

並行定規とテンプレートを使って、腰ラインを引く。

下 ⇧ 上

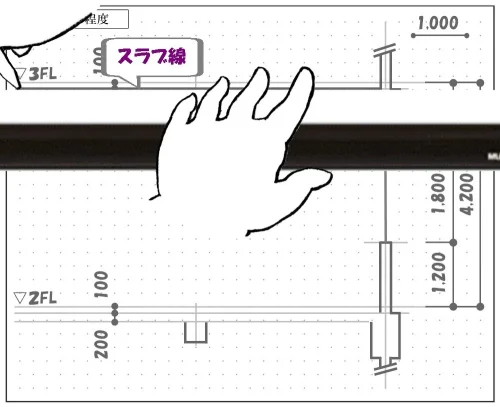

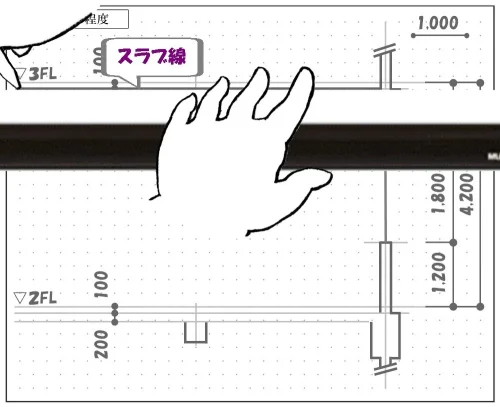

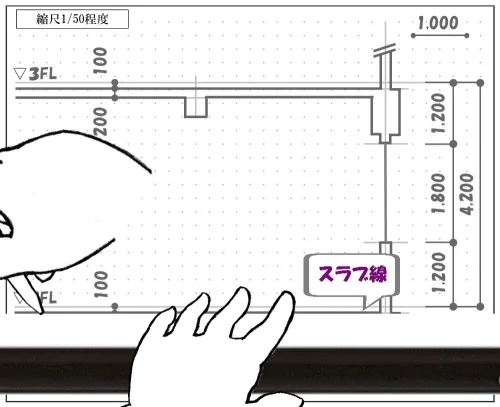

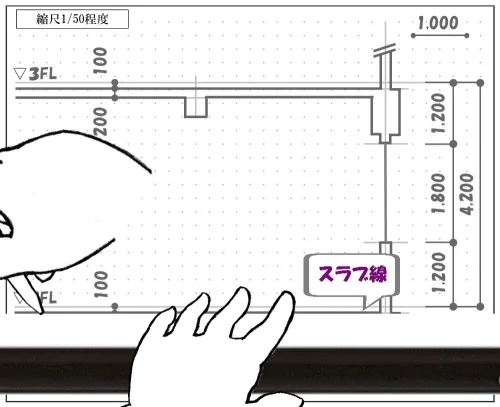

スラブ線

「左 ⇦ 右」へスラブ線と引く。

左 ⇦ 右

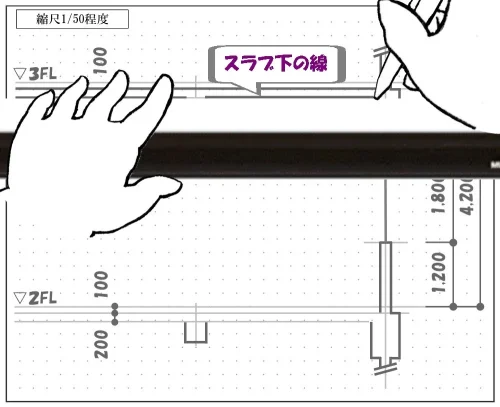

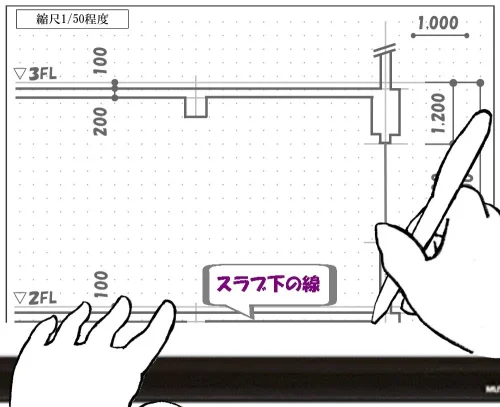

スラブ下の線

「左 ⇨ 右」へスラブ下の線を”梁と包絡”しながら引く。

左 ⇨ 右、梁と包絡!

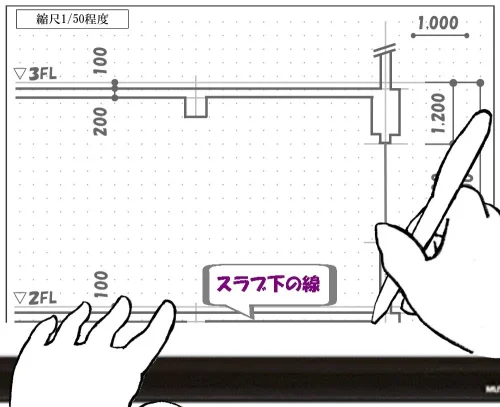

スラブ線

「左 ⇦ 右」へスラブ線と引く。

左 ⇦ 右

スラブ下の線

「左 ⇨ 右」へスラブ下の線を”梁と包絡”しながら引く。

左 ⇨ 右、梁と包絡!

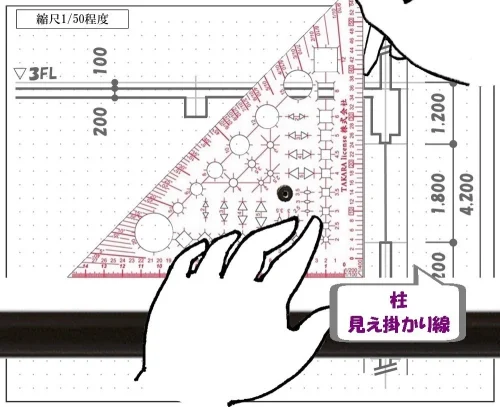

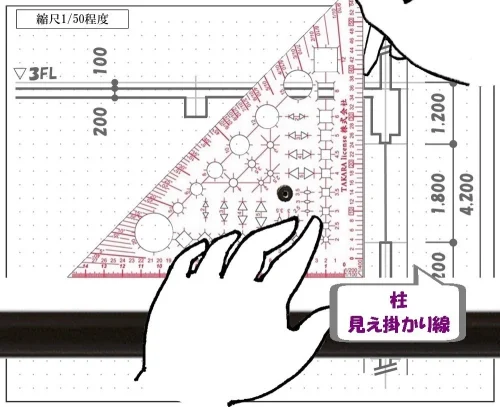

サンプル線を目安にする

柱のサイズは、サンプル線(1m=4ピッチ)を目安にします。

柱(見え掛かり部)

1m=4ピッチ、柱せい:750mm=3ピッチ

寸法はサンプル線(1m=4ピッチ)を目安に「相対的」な感覚で測定できます。

1mは4ピッチ、柱は何ピッチ?

床仕上げ線

「左 ⇦ 右」「左 ⇨ 右」の動作で、床仕上げ線(FLライン)を引く。

並行定規でサッと引く!

断熱材(内側)

勢いがついて来たぞ!

天井高さ寸法

天井高さ:3000ミリ。

室内機(天井カセット)

並行定規とテンプレートを駆使して、内部の仕上げや室内機を書き込んでいく。

ガンガンいくぞ!

フリーハンド

細かい部分は「フリーハンド」で対応する。

フリーハンド

天井のふところ

天井のふところ:300mm(最小寸法)

ふところが小さい。(^_^;)

フリーハンド

ペリメーターゾーンは、定規とフリーハンドで書き込む。

ガンガンいくぞ!

ハッチング

ハッチを書いて仕上げる。

ハッチング!

断面詳細図(S=1/50)の完成

あれ、もう終わり?

断面詳細図の完成です。

並行定規とテンプレートを使って集中的に描くため、5分程度で仕上がりました。

寸法値は、サンプル線(1m=4ピッチ)を目安にすることで、相対的にスケールが分かるのです。

お疲れ様でした、まとめに入ります。

この動画を YouTube で視聴

一級建築士製図ブログ:「計画の要点」の勉強法(まとめ)

まとめ

- 文章の作り方

- 計画の要点の勉強法

- 計画の要点との向き合い方

キーワード、乱れ打ち!

計画の要点、100本ノック!

文章の作り方

PREP法

- Point(結論)

- Reason(理由)

- Example(具体例)

- Point(結論の再強調)

3つのポイント

- 目標地点となる「結論」を決める。

- 結論に導くためのキーワードを書き出す。

- 接続詞を使ってキーワードを繋いで文章にする。

結論(目標地点)が決まれば、材料(キーワード)が決まる。

材料(キーワード)が決まれば、目標に導くための手法(接続詞)が決まる。

計画の要点の勉強法

計画の要点の3つの勉強法

- 計画の要点を自力で解いてみて、自分で赤ペン添削する。

- 音声データを使って耳からインプットして、キーワードを紙に書き出す。

- 結論をノートにまとめて、その結論に至るまでのキーワードを書き出す。

これが最大の答え!

「解答(結論)を見ながら、その結論に至るまでのキーワードを自力で書き出す」

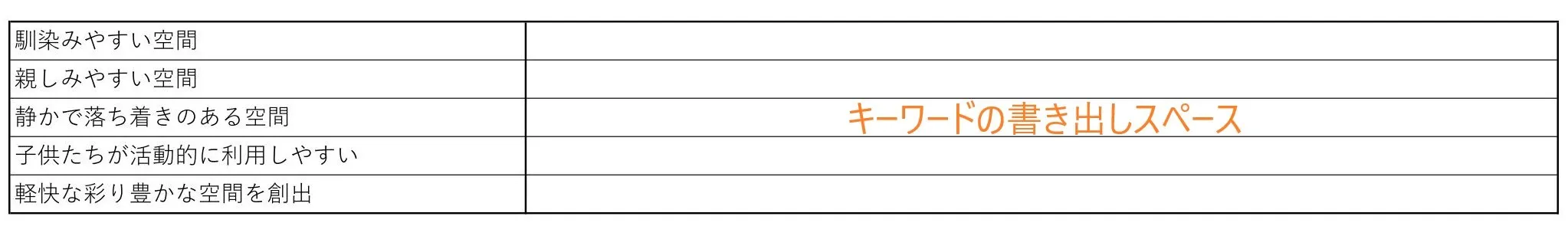

| 「コンセプトルームの内装、設いについて考慮したことは?」 | |||

|---|---|---|---|

| 目標地点(結論) | キーワード① | キーワード② | キーワード③ |

| 馴染みやすい空間 | 床材 | 古材・無垢材 | テクスチャー |

| 親しみやすい空間 | 什器 | 仕上げ・木目調 | 色調・モノトーン |

| 静かで落ち着きのある空間 | 天井 | 間接照明 | 天空光を演出する |

| 子供たちが活動的に利用しやすい | 床構造 | 乾式二重床を採用 | 強度・反発性のある素材 |

| 軽快な彩り豊かな空間を創出する | 単調な色合い | 部分的に有彩色を取り入れ | アクセント効果を加える |

キーワードの活用例

- 床材は、天然の無垢材を使用し、親しみやすいテクスチャーに仕上げることで、馴染みやすい空間とした。

- 家具や什器は、仕上げを木目調に装飾し、色調はモノトーンに統一することで、親しみやすい空間とした。

- 天井部には、間接照明をバランスよく設置し、天空光を演出することで、静かで落ち着きのある雰囲気とした。

- 床構造は、乾式二重床を採用し、強度と反発性のある素材を張ることで、子供たちが活動的に利用しやすい場とした。

- 内装は、単調な色合いの中に部分的に有彩色を取り入れ、アクセント効果を加えることで、軽快な彩り豊かな空間を創出した。

計画の要点との向き合い方

一級建築士製図試験における計画の要点は、いつも後回しにされるもの。

しかし、記述スキルは「エスキス」と違って、課題ごとに”使い回し”が効くものです。

早い段階に”引き出しを備える”ことで、後半に入ってからの記述対策は「補足のみ」で済みます。

記述は先に仕込んでおくと

あとの対策が楽になるよ。

準備を前倒しにすることで、終盤になって「エスキスの対策」に避ける時間が増えます。

そのようにして「最後の追い込み期間」となる貴重な時間を計画的につくることが出来るのです。

記述アタックあるのみ!

対策はシンプル

記述対策は「テンプレート」の確立さえ出来れば、あとは同じことの繰り返し。

その方法は「キーワードを書き出し、接続して文章にする」というシンプルなものです。

テンプレートを極める。

「解答(結論)を見て、その結論に至るまでのキーワードを自力で書き出す」

製図ブログを通して「計画の要点」についてお伝えすることは、これ以上はありません。

最後まで諦めずに記事を読んでいただき、本当にありがとうございました。

今年こそは、「合格」をつかみ取りましょう!

五感を使って覚えよう!

当ブログは、昨年の試験において悔しい思いをされた「角番生、角番からの復活の方」のモチベーションアップのため、プラスになる情報を発信していきます。

記述に必要な知識

-300x197.webp)

.webp)